日出を見逃して残月を追う。同い年のラクダ使いに学んだこと

サハラ砂漠に行って学んだことは、満月は多くの星を隠してしまうほど眩しいこと。

5日間同じ種類のパンを食べ続けていても、夜の砂漠で食べるパンは特別な味がすること。

張り切って民族衣装を身に纏っても、エキゾチックな周りの景色と自分の境界線は少しもぼかせないこと。

それでも砂丘の上で同郷の日本人と出会い、出身高校の話で盛り上がれるくらいに世界は狭いこと。

見渡す限り砂と空のシンプルな空間でも、携帯電話に電波が届くこと。

トイレのついていないテント泊の安いツアーで行くときは、決してトイレットペーパーを忘れては行けないこと。

そして何よりも。

サハラ砂漠で夜を越しても、朝を迎えるのは昨日と同じ自分だということ。

「モロッコ行かへん?」という友人の誘いに二つ返事で乗っかったのは、ハタチの春。

断る理由がなかった。当時わたしはイギリス、友人はイタリアの大学に留学中で、モロッコまでの航空券は日本から行く場合の5分の1程度に抑えられた。大学は春休みで時間だけが有り余っていて、長時間に及ぶ都市間の列車やバス移動も、気の置けない友人となら心配なかった。

彼女とは同じ大学の学部で知り合って、留学中もお互いイギリスとイタリアを行き来して遊んでいた。人見知りが見え隠れするわたしに比べて、人との距離を詰めるのが魔法のように上手い彼女。おまけに家族旅行でもエジプトやチリを選ぶような旅行通というのだから、もはやお供させてください!という思いである。

「サハラ砂漠で一泊できるツアーがあるらしいねんけど、どう?」

「良いねえ」

送られてきたリンクを開くと、夢のような世界が広がっていた。

ラクダに乗って、静かな砂漠の中を進む。

360度砂漠の中に、ぽつんと現れるテント。

満点の星空の下、砂の上に寝転がる。

翌朝には、砂漠をオレンジ色に染めるサンライズ。

地理の授業くらいでしか思い出すことのない、東の果ての島国からは遠い存在であったサハラ砂漠が今は案外近いところに広がっていることを知れば、心ここに有らず。もう足の裏が砂を感じている。

探していた「非日常」へと、近づいてゆく。

留学経験はあるものの、今まで限られた外国にしか触れてこなかったと思う。眉毛の手入れをして、睫毛も左右均一のカーブで上げられていて、撮影の準備は整っていますのでいつでもどうぞ、という綺麗な顔ばかりを撮影してきた。現地で生活する人とのコミュニケーションといえばホテルのチェックインとお店の注文くらいで、誰かに聞かなくてもGoogle Mapと公共交通機関でだいたいの場所にはたどり着けて、ホテルに着けば衛生面を気にすることなく暖かいシャワーが出て、レストランでは日本でも見慣れたものが見つけられて、それでも故郷が恋しくなれば吉野家や一風堂や丸亀製麺に助けを求められるような大都市ばかりを訪れてきた。

左に「旅行」右に「旅」と記された線があるとすれば、限りなく左端に近い経験をしてきたわたしにとって、モロッコへ行くというのはそれが少しだけ右に寄るイメージだった。

未知の世界に触れることをこよなく愛する人がいて、慣れ親しんだ世界にたっぷり愛情を注ぐ人がいる。

わたしはと言うと、片足を前者のグループに突っ込みながら、心は後者のグループに属しており、図示すれば人体切断マジックのような状態がそれまで数年続いていた。

16歳から、2度の海外留学と上京のため1年単位で生活の拠点を移した。実家の自分の部屋は物が無くなってもきちんと毎日掃除されていたけれど、帰省する度に「お前の居場所はもうここにはない、先へ行け」と言われているようで少し苦手だった。自分の知らない世界に触れて視野を広げたい。全部自分で選んだ道のはずなのに、少し進んでは帰り道を探している自分は、もっと嫌いだった。

インドへ行けば人生が変わる、というのをよく耳にする。わたしも今回の旅行で、分厚い壁で囲ってきた自分の安全地帯から少し踏み出せるのなら。

成長のためには、何か新たな発見を得るためには、「非日常」の世界に自分を放り込まなければ。

何故だかとても焦っていた。

今回回ったルート。①の7時間半の列車移動で一睡もせずに喋り続けたら、マラケシュに着いた頃には口がカラッカラだった。

サハラ砂漠へ辿り着く前、非日常を探しに行ったモロッコ旅の3日目。日本の友達に会った。

そもそもその年は友人とわたしが所属する学部の同級生400人程度が一斉に世界各地へ留学しており、ヨーロッパとアジアと北米のだいたいの都市には知り合いがいた。特に国境を跨ぎやすいヨーロッパでは、「そういえばあの子とあの子が道でたまたま会ったらしいよ」みたいなのがわりとメジャーではない都市でも発生する、不思議な1年だった。

流石にモロッコへ留学している人は聞いたことがなかったが、今回別の友人グループと旅行期間が被っていることが分かり、わたしたちが砂漠へ出発する前日、ちょうど砂漠から帰ってきた友人グループとマラケシュで会うことになった。

市内のレストランで一緒にランチを食べながら、砂漠でのあれこれを聞く。写真を見せてもらって、2日後にはここにいるのかと思うと心が躍った。「砂漠で着るために道中で買ったけど、持って帰るのも荷物になるから」と、ジュラバというモロッコの民族衣装を譲り受けた。夜は意外と寒いらしい。

夕方からは旧市街の中心に向かい、フナ広場を観光した。世界最大級とも言われる市場へ繋がっているのだが、なるほど、「世界三大うざい国」と言われるのも納得できる。屋台の客引きが360度どこからでも現れては、わたしたちの行く手を塞いだ。上手く躱すのにも慣れてきた頃、誰かが教えたのだろう、「可愛いネ〜安いヨ〜!トーキョー?オーサカ?タカダノババ?」と並列するにはスケール感に違いがありすぎる大学の最寄駅が聞こえてきて、サークルの看板を持った酔っ払いが屯ろする新歓期の駅前のロータリーを回顧する。

とどのつまり、数年経って思い出すのは広場の美しい夜景よりもこういうエピソードなのだから、遠く離れた国で自分のルーツを見つけられる瞬間が、案外わたしたちの旅行の味付けになっているのかもしれないとも思う。

搾りたてのオレンジジュースがとても美味しい、カフェのテラスから

砂漠ツアーは、Facebookのメッセージで予約をすれば出発日の朝事前に伝えておいたマラケシュのホテルまで迎えに来てくれるというもので、砂漠までの道のりは至って簡単に思えた。ツアー客はヨーロッパからのグループを中心に30人ほど。わたしたち以外にもう1組、日本人男性4人のグループが参加していた。3台のバンに別れてアトラス山脈を越える。1日目はアイトベンハッドゥなどの観光名所に寄って、途中のホテルで一泊。2日目の夕方にはサハラ砂漠の入り口である、メルズーガという小さな街へ辿り着いた。

砂漠とすぐ隣り合わせのその街は、道から建物から、見えるもののほとんどが砂色をしていた。常時吸い込んでいる砂埃で少し頭痛がしながらも、昔に読んだ有川浩さんの『塩の街』を思い出す。東京の街が塩に支配されて次々と人が塩化されてしまうという物語だ。自分が見ている景色を、まるで普通の街が全てが砂に「変えられてしまった」かのように錯覚して、自分が知らない街にいることに改めて気付かされる。

砂漠の入り口でバンを降りると、すでに人数分のラクダとラクダ使いのお兄さんが待っていた。「よろしく!」と軽く自己紹介をした後、新宿駅のホームで山手線から総武線へ乗り換えるようなスムーズさで、バンからラクダへ乗り換えた。ラクダは想像以上に大きい。表情ひとつ変えることなくわたしと友人を空の近くへと持ち上げてしまった。

いざ、砂漠の世界へ。なんとなく全員ラクダに乗って行くものだと思っていたが、ラクダ使いのお兄さんたちは歩きだった。地図もないのに堂々と目的地を目指して歩く彼らに率いられ、1列で砂漠の中を進む。「ラクダの乗り心地はあまりよくないのでお尻が痛くなる」というレビューをいくつか読んでいたが、「後ろのラクダの鼻息が足にかかってやばい!!」と笑いが止まらなくて、あまりそれどころではなかった。

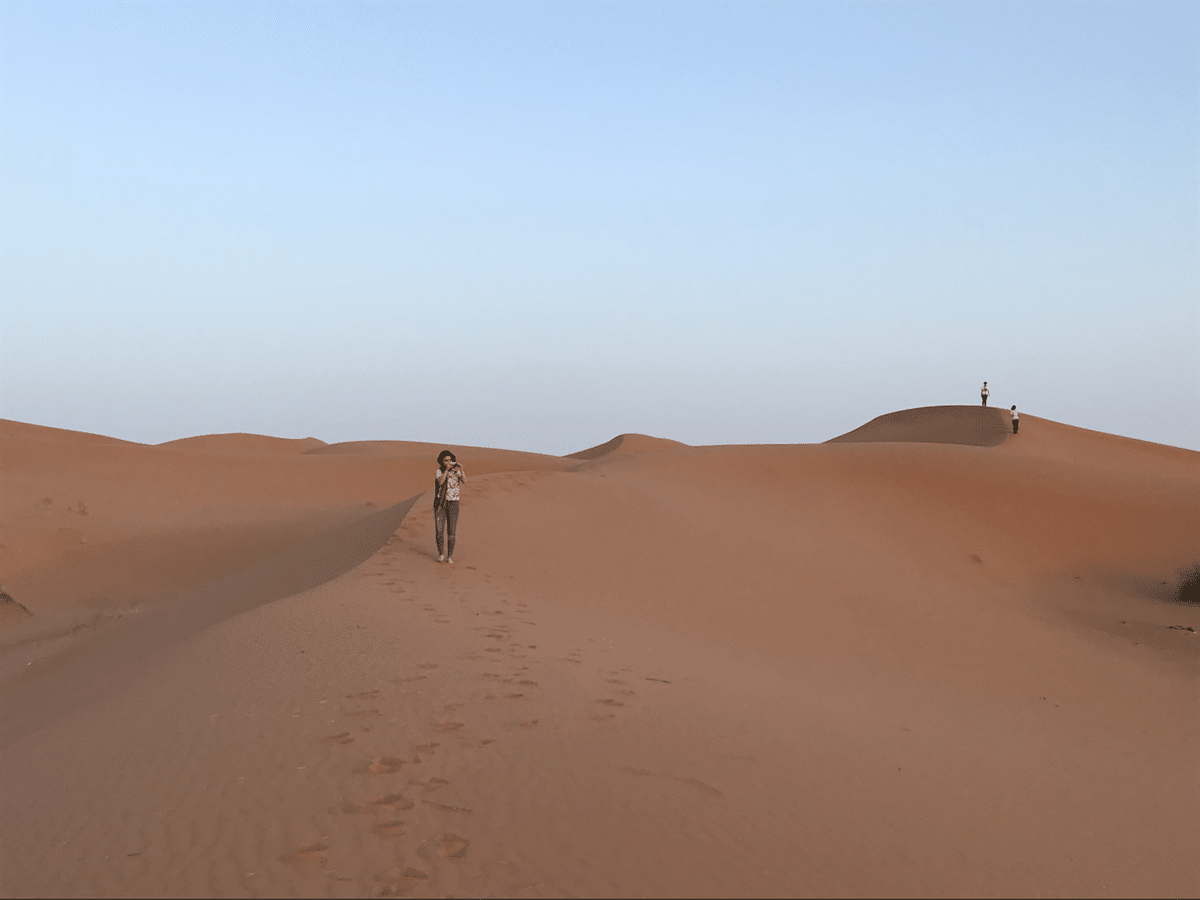

2時間ほどして宿泊するテントに着き、日が暮れるまで砂丘を登って遊んだ。夜はラクダ使いのお兄さんたちが披露してくれる民族音楽を聴きながら、タジン鍋料理を食べた。

みんなそれぞれのテントへ帰り始めた頃、残った数人とラクダ使いのお兄さんで、星空の下の談笑が始まった。

「俺はオマールだ。」

さっき砂漠を悠々と歩いていたプロフェッショナルな顔とは違い、人懐っこい笑顔だ。

「この仕事は俺が一番長いから、ボスだな」

と、続けて3人の後輩たちを紹介した。

そのうちの一人が「モハ」といった。わたしたちと同い年の、20歳らしい。オマールと他の後輩たちがクラスの中心で盛り上がるタイプだとしたら、モハはその輪から少し外れて眺めているようなタイプだった。「俺の夢は、美人な旅行客を捕まえて結婚することだ!」と熱く語るオマールの横で、モハは何も言わずに控えめに笑っていた。

オマールが持ってきたお酒の瓶を回している。最初は一つの大きな円になっていたのが、次第にいくつもの小さな円へと崩れ始めていた。

気づいたらわたしはモハと2人で話していた。友人を横目で探すと、空港の待ち時間に買ったというアラビア語の教科書で得た知識を武器に、すでに別の輪で打ち解けている。

「日本では何をしてるの?」

「まだ学生だよ」

「じゃあ、卒業したら何をするの?」

「うーん、まだ決まってないかな」

遠くで何人かが盛り上がって歌っているのが聞こえてきた。

「モハは、これから何をするの?」

真っ直ぐ見つめられてどきりとする。

「俺も分からない。明日何が起こるかも、分からないからね」

20歳。

今から宇宙飛行士や医者になることは難しくても、わたしにはまだ沢山の将来の選択肢があると思っていた。帰国をすれば就職活動が始まって、広い会場に集まった多くの企業を見て回り、気に入ったところを選ぶことになるだろう。

じゃあ、モハの選択肢は?わたしにはモハの選択肢が分からなかった。少なくとも、わたしの選択肢とは重ならない。

「親ガチャ」という言葉があるけれど、もし自分が誰かに来世はこの砂の街に生まれ、ラクダ使いとして生きていくことを告げられたら、人生ガチャも甚だしいと思ってしまう。

それくらい、別の人生を生きている人とこうして近くで普通に話をしていることはとても不思議て、嬉しかった。

「けどたぶん、明日もこの景色を見ているよ」

モハはわたしには見えない、砂丘のもっとずっと奥を見つめているみたいだった。

しばらくして、オマールに

「おーい、そこのお姉さん、明日の帰りはラクダにする?バギーにする?」

と声をかけられた。砂漠の入り口までの帰り方は、ラクダとバギーの2つから選ぶことができるらしい。ラクダの場合は時間がかかるため、日が昇る前に出発する。バギーが迎えに来るのはその2時間後だから、バギー組はここで美しいサンライズを見てから帰れるよ、とのこと。

ゆっくり朝日を見たいしね、とわたしたちはバギーで帰ることにした。

次の日。アラームを止めて目を開けると、テントの隙間からわずかに光が指していた。

え、寝坊した?と思って時計を見ると、アラームをかけた7時。

昨日寝る前にスマホで日出の時刻を確認したら、7時ちょっと過ぎだったのだ。

しかし少し考てみれば、日出を見るためには日出の時間に起きていては間に合わないのは当たり前である。徐々にあたりが明るくなって、地平線から顔を出す瞬間を見るためには、もっとだいぶ前からスタンバイする必要があった。

慌てて外に出ると昨日よりかなり雲が出ていて、雲の隙間から細く朝日が差し込んでいるのが見えた。ラクダ組はすでに出発していて、昨日の夜の賑やかさが嘘のように砂漠は静寂に包まれていた。オマールもモハも、他の後輩たちもいない。地平線を見るためにはテントが立っている場所の裏の砂丘に登らなければならないようだった。誰かは残って一緒に日の出を見にいくのかな、とも思っていたがどうやらそういうことでもなさそうだ。

急に広大な砂漠の中に取り残されたような気分になる。

ちょっと教えてくれても良かったのに、と一瞬思って、すぐにやめた。

わたしが気づかなかっただけで、オマールやモハにとって、こんなことはたぶん教えるほどのことでもない。

そういえば、昨日オマールがラクダかバギーかを聞いていた時に近くにいたあの日本人のグループは、日出を見られたのだろうか。辺りを見回してみると、4人のうちハゲ頭の1人を少し離れたところに立たせて「ご来光〜」と写真を撮って盛り上がっていた。

バギーの帰り道は想像以上に楽しかった。ラクダではなくバギーを希望した人が多かったようで、「若者は上でいいな」とわたしたちは車の中ではなく上に乗せられた。シートベルトもなにもない。砂丘を越える度に振り落とされないように必死に一本の手すりに捕まっていなければならない、超ダイナミックなアトラクションである。

風になびいて視界を遮る髪の間から、高いところに白い月が見えた。

やばいやばい、落ちるっ!と叫ぶわたしたちを乗せてバギーは月に近づいていく。

いつしか、「非日常」に触れることに期待をしていた。

知らない街で、知らない文化に触れ、知らない価値観を知ることが、自分に何かを与えてくれると信じて疑わなかった。

だけど、そうやってわたしが探していた「非日常」の世界では、紛れもない誰かの「日常」が繰り返されていたのだ。

そう気づいて心が少し軽くなった。

小さい世界で例えれば、隣町のスーパーが毎日ポイント2倍キャンペーンをしている訳ではないということだ。いつもの駅前のスーパーではなく、ちょっと散歩して隣町のスーパーまで足を伸ばせば、そこでは牛乳が10円安いことに気がつくかもしれない。だけど、そのスーパーを毎日利用している人は沢山いて、たまたま自分が行った日に大量のポイントが獲得は狙えない。よく分からないけど、多分そういうこと。

たとえ雲ひとつない晴天だったとしても、わたしたちは日出を見る事ができなかったと思う。眩しい朝日を浴びるより、残月を追いかけている方が、なんとなく自分には似合っていた。

バンを停めていた砂漠の入り口に着いてみんなが荷物の整理をしている間、ラクダで先に戻っているはずのモハを探したけれど、見つからなかった。

すでにモハの1日は始まっていたみたいだ。

フェズからシャウエンへ向かう途中。タクシーの運転手さんが車を止めてくれた。砂漠とは違った顔も、とても綺麗だ。

サハラ砂漠で日出を見逃してから、もうすぐ3年が経つ。

一次面接の朝に寝坊して、感覚的にはあの日乗ったバギーと同じくらいのスピードで駅まで走ったわたしをなんとか拾ってくれた会社で働き始めてから、もうすぐ1年が経つ。

東京のビルの光は多くの星を隠してしまうほど眩しい。

モハは今日もラクダを引いているだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?