浅草で浮世絵を知る

3連休の昼下がり、お昼ご飯を食べて幸せになりながらふらふらと歩く。

日差しも気持ちいいな〜このまま日向ぼっこしたい、などと考えていたところ、ふと、一緒にいた彼がいった。「ここ、版画のお店なんじゃない?」

今まで全然気がつかなかった!確かにお店の外観には浮世絵の絵が描かれていた。しかし、この地の特性上、完全に装飾だと思っていた。もうこの通りは300回くらい通っていたのに。そう、実は浮世絵が好きなのだ。

とっても綺麗な版画たちがたくさんある!大体こういった購入できるものはお土産用にフルカラー印刷のものが売っていたりするものが多いので、実際に刷られている版画を手に取ることはなかなかないのでとても嬉しい。

私は高校生の頃、浮世絵が好きだった。

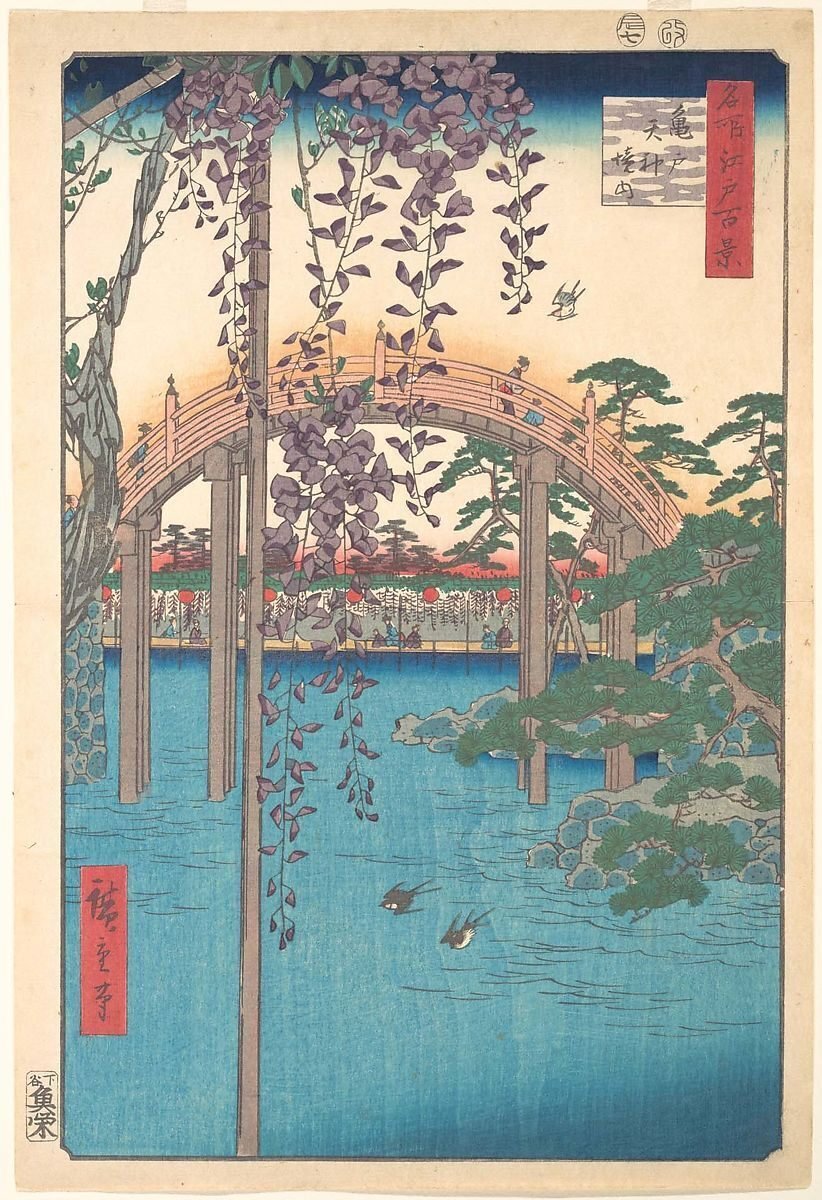

どれぐらい好きだったかというと、 DropBoxに東海道五十三次や江戸名所百景のシリーズをいれてたり、学校の図書室に復刻版のこれらのシリーズの版画を買えないか交渉した(100万円)ほどだった。(もちろん版画についての話し相手は高校生の友人などにはおらず、司書室のおばあちゃん先生ぐらい)

なぜ版画に興味を持ったかというと、当時好きだったクロード・ドビュッシーの音楽がきっかけだった。

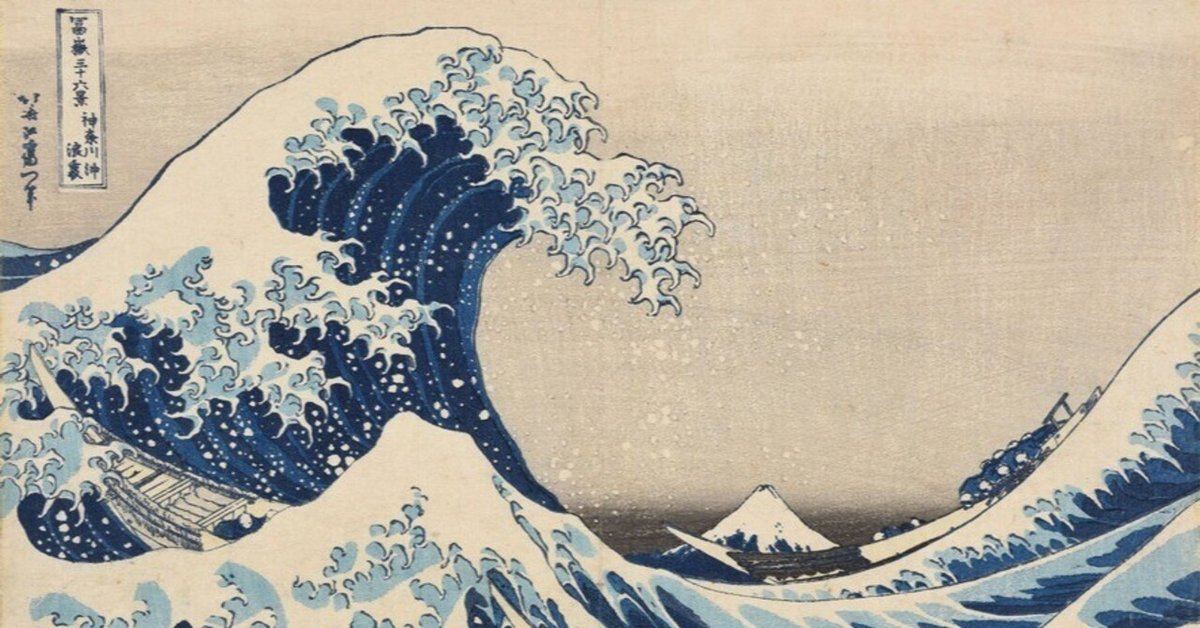

ドビュッシーの音楽を聞くとなぜか北斎の版画の藍色を感じた。

深く深く海のように青い藍色や日本の雰囲気、静かな藍の中からラピスラズリのようにきらきらと輝きがみえつつ美しさや間合い。後々知ったことだが、ちょうど印象派の時代のあたりにジャポニズムという時代があって、日本の版画は西洋の音楽や美術に大きく影響を与えたのだと知った。だから、音楽からこの版画に行き着いたときにはちょっとした運命を感じた。浮世絵が与えた日本の美が音楽からも伝わって来たのだ。

そんなわけで、浮世絵をみるとそのロマンチックさにちょっとときめいてしまう。素敵だなあ、といろんな作品をみていたところ、

「あなたたち、デービット・ブルに会いに来たんじゃないの?」

と、声をかけられる。たまたま入ったお店なのでしばらく頭に?を浮かべる。が、途中で気づく。名前は知らなかったが知っている!この方は有名な外国人版画師の方だ!親からも、外国人の版画師がいてね〜と話は聞いていた。こんなに近くにいたのだ。灯台下暗しとはこのことね。

テレビでもよく取り上げられる、カナダ出身のプロの版画家の方がいるというお話は聞いていたが、まさかこんな形で出会うとは。普通にお店で働いていて、普通に私たちと一緒にお話しているのがとても不思議な感じがした。

版画との出会いはカナダでのギャラリーだったそう。ひとめぼれしたのだそうだ。もう30年近く作品を作っているらしい。本来、版画は分業制なのだが、彼は彫師・摺師・版元の役割を一人でできるのだそうだ。2階には他にもプロの摺師などがいるのだとか。

オリジナルの新版画、「浮世絵ヒーロー」という作品も秀逸で面白かった。写真は一つしか撮ってこなかったが、ポケモンの版画に思わずニッコリ。

浮世絵や版画の職人は以下の4つに分業されているのが通常。

絵師 木版画の大元の版下絵(原画)をかく職人

彫師(ほりし)印刷するために、色をつける原板となる版木を掘って作る職人。色を重ねるため何色分も版木を作る。

摺師(すりし)和紙をそれぞれの版木にずれないように合わせて刷っていく職人。この時の色合いなどの鍵を握る。

版元 企画や販売など。

版画は彼ら職人との上手なチームワークで1つの作品が出来上がっているのだ。いいチームがいい作品を作る、と思うととてもグッとくる。特に彫り師の職人技術は素晴らしいなと思う。1mmの中にいくつもの髪の毛になる部分の細い線を残していくなどとても難しそうで考えただけでもクラクラする。お店に気になる版木があったので見せてもらった。女性の顔部分が切り取られてはめられているのだ。

この部分は失敗して別の気で作成したものをさしこんでいるのかな、と思い聞いてみたところ、違うのだそう。

「この部分は黄楊(ツゲ)という硬くて貴重な木を使っているんだ。柔らかい木だと髪の毛の細かい部分を彫るときに上手く彫れなかったり、潰れてしまったりするんだ。線の柔らかい雰囲気を残しながら彫るのも難しいしね。そして、ここだけ硬い木で作ってはめ込むのも難しい技術なんだよ。」

とってもすごい!聞いてよかった。

柔らかくて優しい印刷。細やかな髪の毛も美しく印刷されている。色鮮やかな部分も何色か合わせて新しい色を生み出していたり、柔らかい色のグラデーションも美しい。髪の毛の部分は薄墨色にさらに少し濃い色が重ねられていて、職人技だなと感じることのできる絵だった。

私が版画の好きなところには印刷には出ない風合いというのもある。版画は和紙を乗せて刷っていくので、その線の跡や立体的な演出も可能なのだ。例えば雪の絵だったら、色が乗っていなくても立体感で雪のもこもこを演出することができるし、鳥だったら白くても羽根の模様をその立体感を擦りで出すことができる。この表現は「空摺り」というのだけれど、それらの技法にとても「粋」を感じてしまうのだ。お店にあったこの絵がとても好きだった。

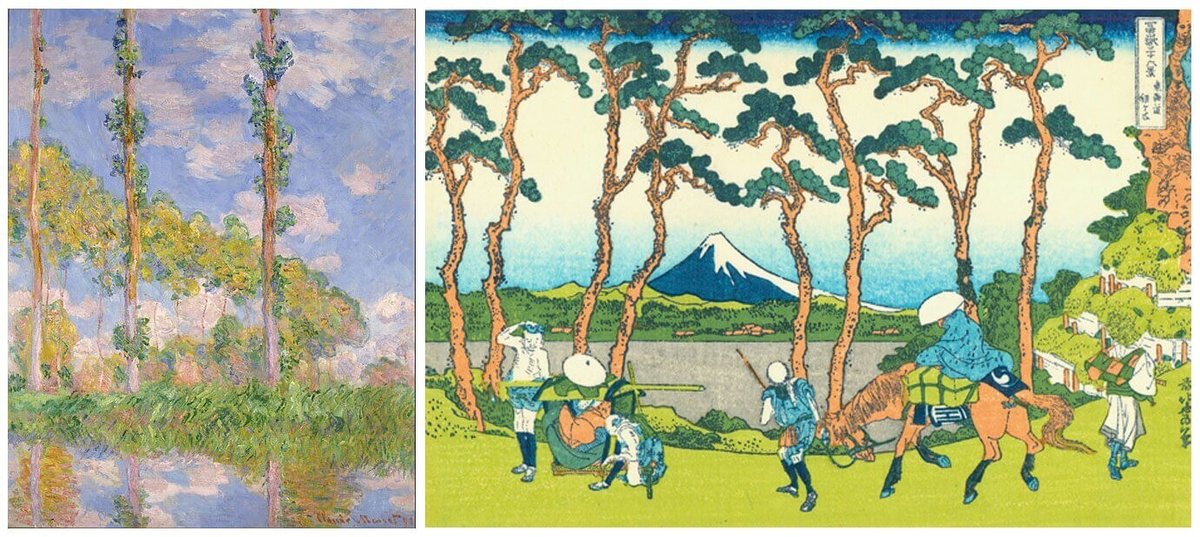

昔は、浮世絵は絵画のような芸術とは違い、大衆の人が楽しむ「印刷物」だった。広重の東海道五十三次は旅の「パンフレット」のような役割だったし、歌舞伎役者の浮世絵は「ブロマイド」だった。江戸が生んださまざまなメディアなのだ。それが、西洋に渡ってから世界で評価されるようになった。ここで面白いのが海外で浮世絵が流行った始まりだ。日本の陶器を海外へ輸出する際、梱包として浮世絵に包んで発送したのだ。今だと新聞紙で包むようなものである。その浮世絵の包装材のあまりの美しさにアートの世界に衝撃を与え、ゴッホやモネなどがこぞってコレクションしたり、憧れたりしたのだ。たくさんの模写もある。

睡蓮で有名なクロード・モネ、彼の家には沢山の浮世絵コレクションがある。彼の描く睡蓮をはじめとする色鮮やかな美しい景色たちは、その多くがモネの自宅の庭だった。そのモネの庭は歌川広重の絵をモチーフに作られている。私はずっとこの浮世絵をモチーフにした庭をいつか見に行きたいと思っている。とても美しくて愛に溢れているように見える。

日本の浮世絵は、音楽家や芸術家、世界中のアーティストを魅了した。それは今も昔も変わらず。浮世絵という芸術は海を超え、時を超え、たくさんの人に愛されたのだ。モネやゴッホ、ドビュッシーが愛したように。そして未来の外国人や私たちが愛したように。この素晴らしい芸術が未来にも続いていきますように。たくさんの素晴らしい技術と愛を目の当たりにして満たされた気持ちで版画の作品たちを見ながら、そんなことを思った1日だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?