働き方改革でチーム制?ちょっと待って!!

今日は、病棟で入院患者を受け持つ際の、受持ち方を説明しようと思います。

チーム制の方が交代が可能で働き方改革的には、望ましいなんて言われますが、そんな単純な物じゃないというお話です。

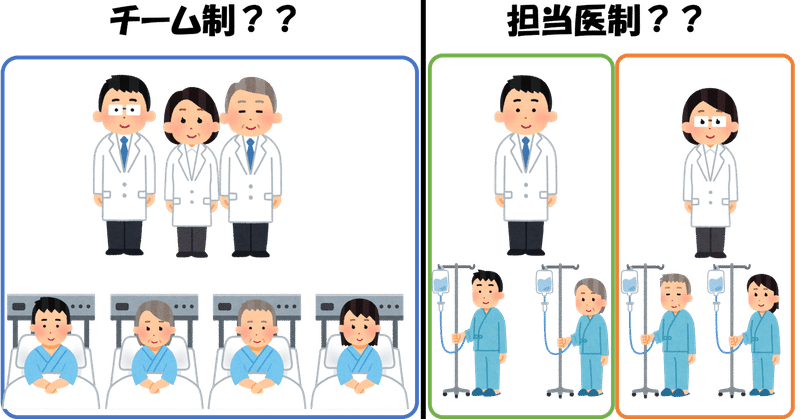

入院患者の受持ち方には大きく、主治医・担当医制度(以下担当医制度)とチーム制度があります。その他、それぞれを組み合わせたhybrid的なものもありますが、大きく分けるとこの2つです。

担当医制度

これは、一人の医者がそれぞれ複数人の患者の病棟管理を行うシステムです。図で示すと以下のような形です。

基本的に専攻医や中堅医が担当医となり、患者の管理を行います。患者数は病院や科によって変わりますが、私が担当医制として勤めていた病院は一人当たり7人がbestでした。それより多いと日々の業務が増え、少ないと新患者の割り振りで狙われる。

そう、新入院の患者が来る際は、上級医がそれぞれの担当医の患者数や能力等を考えて、割り振ります。上級医は基本的にはアドバイザーで、ルーチンの病棟管理は行わないことが多いです。

病棟管理においては担当医が主体で働き、回診、カルテ記載、指示入れ、書類、雑用全て行います。休祝日の容態変化や指示の確認も、原則担当医が1st callです。

利点としては、患者の担当が曖昧になり、所謂“宙に浮く”ことはありません。担当医がいる限り、そこに責任の所在がある…とは言っても、最終的には上級医や管理者に責任がありますが…ので、治療が滞ることも基本的にはありません。患者からは若手で不安に感じられることもあるかもしれませんが、基本的にはアドバイザーとして上級医がおり、入院中にその上級医の影を感じないならば、それだけその上級医に信用されている担当医ということです。

担当医は、医者としての自由度が増え、自分の考えが病棟管理に活かせるようになります。自分のペースで仕事をすることもでき、こなせる仕事量が増えます。

欠点としては、夜間休日問わず1st callは基本的には自分なので、入院患者がいる限り常にon callになります。代わりがいないのです。自分が休暇の前には、他の先生に申し送る必要があります。患者数が多かったりすると、申し送るだけで大変で、さらにその時に重症患者を持っていたりすると、とても後ろ髪を引かれる休暇になってしまいます。

チーム制度

これは上級医―中堅医―専攻医などが一つのチームとなり、そのチームで複数人の患者の診療にあたる制度です。図では以下の様になります。

このメリットは、複数人医師のチームが主治医になるので、理論上は個々の負担が減じられることです。仕事を分担させられることで、例えば、上級医が休日出勤する際は、同じチームの中堅医や専攻医は休日がもらえるのです。また、指示等々は常に複数人で確認されることになります。患者からしても、複数人の医師が主担当医として病棟におり、そこに経験の深いベテラン医師も加わっているのは、安心感があるでしょう。また、経験の浅い医師にとっては、自身では対応できない患者をチームで受け持つことで、診させてもらうことが出来ます。

デメリットとしては、把握すべき患者数は増えます。しかし、単純に担当医制に比べて、医者の人数分の患者を受け持てるかというと、なかなか難しいことが多いです。それは、方針の検討は、チームで行うため、1人の患者の吟味にかかる時間は、むしろ自分一人で吟味するより時間がかかり、二人のチームなら単純に2倍の患者を持てるという事にはなりません。時には、チーム内で方針の考え方に差が出ることもあります。

ただ、気の合う先輩と仲のいい同僚とチームだったりしたら、マジで楽しいと思う。

現在、働き方改革が謳われており、兎にも角にも“労働時間”を短縮させることが至上命題になっています。そして、その手段の一つとして、主担当医制からチーム制への移行を推進している病院、診療科を目にします。

ちょっと待って!

そのチーム制、本当に働き方改革になっていますか?

チーム制という名の専属奴隷制ではないですか?

若手はマジでそれに気を付けて欲しい。

まず専属奴隷制では上級医―中堅医―専攻医ではなく、主人①―主人②―奴隷です。つまり、チームで請け負うカルテ記載、指示入れ、書類、雑用、救急対応、病棟call等はすべて下っ端の仕事です。なのに医者の醍醐味の一つである、治療方針の決定は結局チーム内のディスカッションという名のもと上司が決めていきます。夜間祝日もon call等の明確なルールがなければ、下っ端のみ毎回休日出勤になります。それも、自分で考えた治療や指示内容ではない、上司の指示の事態の収拾がメインになります。ただの苦行です。

特に、この様に、チーム内の上司が異なる分野の専門の場合は注意が必要です。A分野、B分野のいずれの雑用も一手に引き受けることになります。そして、B分野の専門の上司はA分野の患者に対して手も口も出しません。逆も然り。これは単に独立した二組のご主人様がいる奴隷です。ご主人①の用命とご主人②の用命が同時に降ってきます。とんでもないストレスです。

で、さらに言うと、そんなチーム専属奴隷制で辛い思いをして、医者としての実力が付くかと言われると…そうでもない。

結局、患者管理においては、その患者のためにどれだけ頭を使って、処置・手術はどれだけ手を使ったかが、医者としての能力向上に直結すると思う。しかし、専属奴隷制で使うのは患者のためではなく、上司、病棟のために神経を使い、体を酷使する。

じゃあ、専属奴隷制の見分け方だけど…

・チーム内に下っ端が一人で上司が二人以上いる逆ピラミッド型

・チーム内に権力勾配があり、その勾配が急

…例えば、メンバーの学年が10年くらい離れていると、どう足掻いても同じ責務を持ったチームメンバーではなく、下僕に成り下がります。

・比較的重症患者を持つ診療科

その中で専属奴隷制じゃないと言うためには…

・まず夜間や休日のチームの1st callを明確にする。

エセチーム制の上級医はこう言います、『仕事がなければ、休日は来なくていいから。』。これは自分は来ないぞ!という宣言です。結果、祝休日の当番など決まらず、何かあった場合は全て奴隷に連絡が来ます。つまり、奴隷さんは常に24時間365日on callです。仕事のあるなし関わらず、祝休日の電話番くらいは最低限決まっていないと、“チーム制で医師の負担を”なんて言う資格はないでしょう。

私は、過去に専属奴隷制をしていた時、ある休日にA分野の上司Aが院内の当番で出勤の日がありました。同じチームなので、その日は油断して、家族での時間を過ごしていました。すると、電話が鳴り、

A『今日、病院来る?』

私『何かありましたか?必要があれば行きますけど。。。』

A『B先生(B分野)が手術した○○さん、カクカクシカシカなんだけど。』

私 (…っ!ふざけんなよ!同じチームなら、院内にいるなら自分で対処してくれよ!出来ないならば、直接自分がB先生に連絡すればいいじゃねーか!)

『わ、分かりました、すぐ行きます。』

なんてことは、よくありました。

・雑用のルールを決める。

例えば、書類やサマリー、他科コンサルトは基本的に術者が行い、術者が外来や手術の日は、チーム内の他の医師にお願いしておく。

・日中の救急は上が連絡を受ける。

これは私の勤務先のルールで非常に有難いと思っていることです。結局、すぐに上司から私に連絡が来て、下っ端である私が初療をしていきます。医療業界の悪しき習慣で、『お前が引いた患者はお前が責任を持てよ』っていう雰囲気が漂うのですが、最初に上司が連絡を受けていることで、上司がその責任の一端を担ってくれる心強さがあり、これは本当にありがたいです。恐らく多くの病院は、下っ端から呼ばれます。すると、下っ端から上司に上申する形になり、これは非常にストレスフルな仕事でした。

私自身の気質もあるかもしれませんが、土日祝日なくとも、自分のペースで仕事をすることができて、自分の判断で患者がよくなることを実感することができ、かつその病院は働けば働くほど、ちゃんと時間外手当もつけてくれる病院だったので、担当医制の方が好きです。

一方で、チーム制は、患者診療以外のストレスが多く、チーム内で突出して時間外が多い奴隷は病院側としても望ましくない様で、働けど働けど、何かが好転することなく、逆に出来る人ほど、雑用が増えていく、若手潰しのシステムに感じてしまいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?