【図書館大解剖シリーズ#2】九州大学附属図書館の展示「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」から、知の歴史と「本物」が見えてくる!?

こんにちは、medien-lienライターのうめちゃんです!

「図書館大解剖シリーズ」は、九州大学附属図書館の協力のもと、九大図書館の魅力をお伝えする企画です。今回は第2弾!

(第1弾はコチラ↓)

さて、今回は現在展示が行われている「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」に注目。実際に展示会場のフジイギャラリーを訪ねたほか、展示にも携わっている職員の兵藤さんに、展示の内容や込めた思いについて伺いました!

(展示が気になるという方は、コチラから詳細をご覧ください!電子展示もご覧いただけます。)

1.江戸時代と現代のつながりを感じる

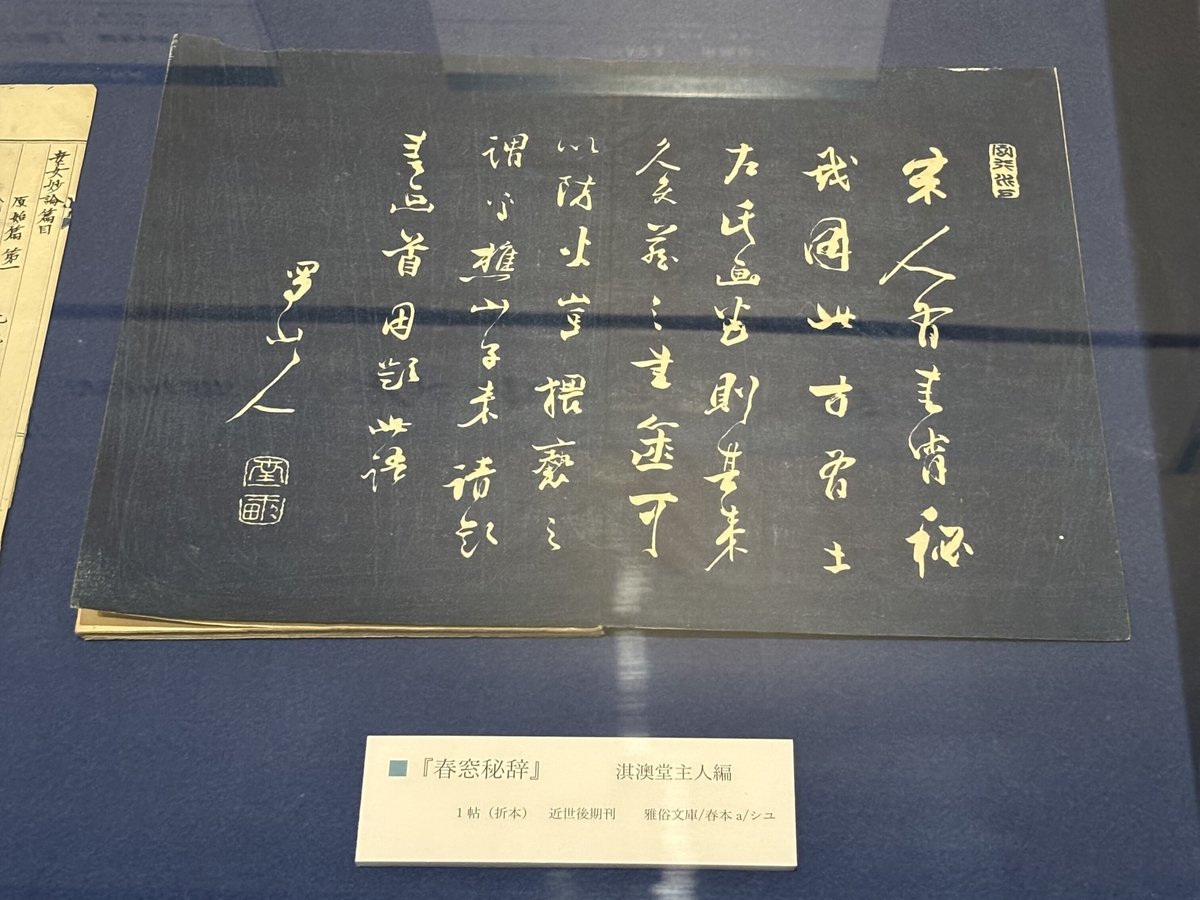

「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」では、江戸期を中心とする和装本・約8300点(約15000冊)、近代以降の洋装本・約5300点(約7100冊)で構成される雅俗文庫のうち、選りすぐりの約70点を6つのテーマに分けて展示されています。

テーマは下の6つで、どれもが目を引くものばかり。見どころ盛りだくさんの展示となっています!

「多色刷の世界」「文人・大田南畝」「名家の自筆資料」

「写本随筆の愉しみ」「春本の雅俗」「江戸のハウツー本」

どのテーマも面白いのですが、とりわけ興味を惹いたのは「江戸のハウツー本」のコーナー。江戸時代に書かれた、日常生活における様々な「道」についての指南書が展示されています。

例えば、記憶術についての口伝を記した『物覚秘伝』は、どんな人でも簡単に記憶できると人気を博し、記憶術に関する類似の書がその後も数多く出版されました。現代にも通ずる記憶術、あなたも気になりませんか?

(参考:「続・雅俗繚乱」図録)

このコーナーでは、ウォーキングの方法や急な来客への対応、美人に見える化粧法、博打の必勝法まで、様々な本が展示されています。現代の私たちも行っている営みが江戸時代ではどのように行われていたのか、その共通点や違いを考えてみるとより楽しめるかもしれません!

私も取材の際に展示を見ましたが、どの展示品もたしかに江戸時代から現代へのつながりが感じられました。暗記法など現代にも通ずる内容はもちろん、江戸時代に書かれた本がたくさんの人の手に渡っていたことを示す判子や、掛け軸に描かれた字や絵の細かな筆跡。たしかに「江戸時代に存在した」ことが感じられて、興奮が止まりませんでした!

魚介類や植物に興味がある方、必見です!

「春画なき春画帖」という変わった趣向を狙ったものだと言われる。

(参考:「続・雅俗繚乱」図録)

2.展示そのものにも歴史あり!

今回の展示は、九大名誉教授の中野三敏氏の手により蒐集された江戸期の和装本を中心とするコレクション「雅俗文庫」の調査完了を記念した、まさに「集大成」と言える展示です。

2010年から調査がスタートし、途中の2015年には、中間報告的なものとして展覧会「雅俗繚乱―中野三敏江戸学コレクションの世界―」も開催されました。このような歴史を経て実現した今回の展示。伊都キャンパスのフジイギャラリーという本格的な展示空間ということもあり、会場づくりにも力を入れたそう(前回の「雅俗繚乱」は箱崎キャンパスの図書館内での開催)。

また、人のつながりにも歴史の積み重ねがあります。調査や展示の監修に携わった川平敏文教授(九州大学人文科学研究院)は、九州大学の学生だった頃、中野先生のご指導を受けておられる方!

川平先生が師である中野先生のコレクションの調査を引き受け、大学院生と一緒に解き明かすという、「知のサイクル」が成果となって現れているとも言えます。

展示を見に来た中野先生の教え子のなかには、懐かしい声を聞きながら感慨深く思う方もいるそう。

3.展示のなかに込められた小さな「工夫」

今回の展示は、九大生はもちろん、「一般の方にも興味をもってほしい」とさまざまな工夫が隠されています。

ここからは、今回の展示を担当された図書館職員の兵藤さんへのインタビューを抜粋して紹介します!

――今回の展示のなかで、工夫された点はありますか?

一般の方に興味をもってもらうための工夫としては、パネル上部にキャッチコピーをつけたことです。川平先生と大学院生の方々のアイデアでして、例えば、こちら(下画像)の「下唇に注目」といったものですね。これによって、一般の方にも展示物の価値や見る際の注目ポイントが伝わるように工夫しました。

――「どこに注目すればよいか」が示されているのは助かりますね。ところで、パネルについているQRコードは一体何なのでしょうか?

このQRコードは、その資料のデジタル画像が掲載された九大図書館のサイトに移動するようになっています。今回の展示に合わせて、展示物を全て電子化して誰でも見られるようにしました。

そして、今回は電子展示も同時に開催しているんです。電子展示では、それぞれのテーマから2作品を取り上げて、作品の画像と案内文を掲載しています。フジイギャラリーでの展示期間が終了したら、この電子展示のページに全ての展示作品とその紹介文を掲載する予定です。

――展示期間が終了しても、ネット上で見られるのは良いですね。今回のように、貴重な資料をインターネット上で簡単に閲覧できるようになりました。そのなかで、現地で展示を見る意義は何だと思いますか?

まずは、フジイギャラリーという素敵な空間の雰囲気を感じられることだと思います。会場内の装飾も、細部までこだわりました。また、掛け軸を露出展示しているという状況や展示品の細かな色使いなど、電子展示では得られない感覚や情報がたくさんあるはずです!

現地で展示を見るときは、ぜひ本物のインパクトを感じてほしいですね。雅俗文庫の持ち主だった中野先生も、現物の資料を大事にしていました。生前、中野先生とお話しした時におっしゃった「電子画像は影を見ているにすぎない」という言葉が印象に残っているんです。資料を実際に見ないと分からないことがたくさんあります。ぜひ皆さんもフジイギャラリーに来ていただいて、本物のインパクトを体感してほしいと思います。

いかがでしたでしょうか?

今回紹介した「続・雅俗繚乱 ―江戸の秘本・珍本・自筆本―」は、九州大学 伊都キャンパスのフジイギャラリーにて、2024年6月29日まで開催中です!

電子展示も同時開催中ですので、ぜひそちらもご覧くださいね!

4.SNS展開

私たち、medien-lienもSNSを使ってラジオの情報を配信中! Twitter、Facebook、Instagramから、ぜひご覧ください🐸 ラジオを聴き逃してしまった!という方は、radikoやこちらのポッドキャストから番組をお楽しみ頂けます✨

Podcastはこちらから!

Youtube版↓

Spotify版(現在配信されている最新回が表示されます)↓

番組内容や番組の後日談を、西日本新聞のニュースアプリ「me」でも紹介しております。ぜひ西日本新聞のニュースアプリ「me」をダウンロードしてこちらの記事もご覧ください。

アプリのダウンロードはコチラから!

App Store↓

Google Play↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?