人を見るための「ものさし的存在」気質について ~No.3 4元素と人体~

前回からの続きです。前回は4元素という物にプラトンは正多面体を当てはめました。そしてその系譜は受け継がれていきます。

アリストテレスは18歳ごろ、紆余曲折あってプラトンが作った「アカデメイア」と呼ばれる学園の門を叩きます。アカデメイアの学科は算術、幾何学、天文学があったとされており、教育機関であったことだけは確かでした。そこで彼はプラトンが死ぬまでの20年間通い続け、自身の考えを確立していきます。

アリストテレスの考えはプラトンとは「逆」に行きます。プラトンは唯一絶対的な物「イデア」を頭の中、イメージである。と言ったのに対し、アリストテレスはそのイメージのイデアを否定し、地上にあるものに着眼しました。

「理想の三角形をイメージしてそれを議論するのではなく、現実に存在する三角形を観察することから始めるべきだ」という感じです。

アリストテレスは地上にある植物、動物、人間といった現実を観察し、まるで「地球の百科事典を作ろう!」という考え方でした。そのためアリストテレスは類型学、分類学に注目しました。

けれどもアリストテレスも4元素自体否定することは無く、否定したのはその構成でした。

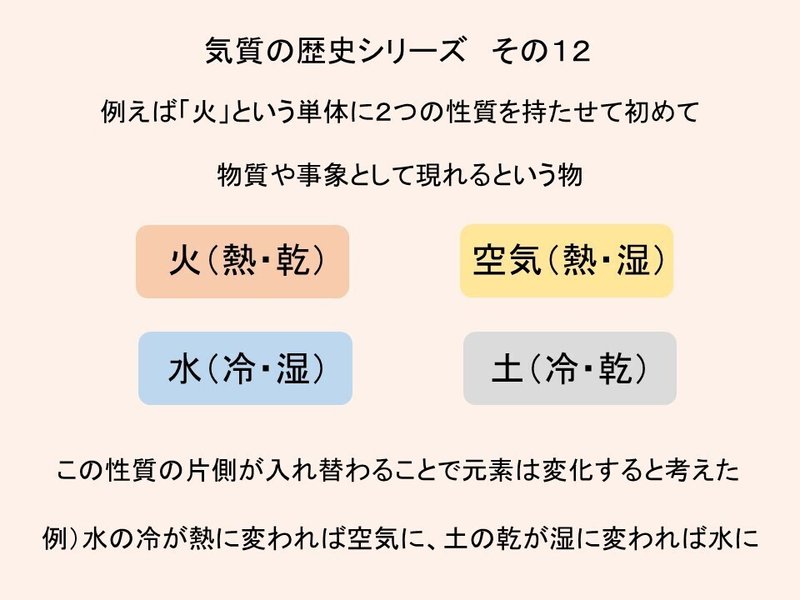

プラトンは三角形を用いて元素の変化や分解を 説明しましたが、アリストテレスはそれを「性質」に置き換えました。

(熱、冷)(乾、湿)相対するもの同士は言い方を変えると「そうなる可能性がある」ということでもあります。熱を帯びているものはやがて冷たくなる。冷たいものはやがて熱を帯びる。水に熱が加われば水蒸気となって空気になってしまう。といった感じです。

当時、病気は「神々の与えた罰」とされており、医学と宗教が結びついていました。しかし、ヒポクラテスは「神の罰ではない」とし病気は環境、食事や生活習慣によるものであると主張しました。なんとなく現代に繋がります。

ヒポクラテスは人体の状態を徹底的に観察します。というよりもこの時代のギリシアでは「人体解剖はタブー」だったため仕方なかったのかもしれません。

観察に観察を重ねた結果、ヒポクラテスは有ることを主張します。

4体液説とは「人の体は4つの液体によって構成、運動している」というもの。体液病理説とはその4つの体液のバランスが崩れることで「病気」として体のどこかに発現するというもの。

今の医学のように「病気になった患部」だけを見るのではなく、全体を見るというのが主流でした。今だと例えば風邪をひいて喉が痛い。と思って医者に行くと喉を見てもらいますが、当時は喉ではなく体全体の液体状況を改善することを見るという感じです。

「4つの液体」の構成はアリストテレスの提言した「熱、冷、乾、湿」と関連付けられました。

ヒポクラテスは人間の4つの液体を4元素に当てはめ、その性質を明らかにしようとします。これを行った大きな理由は「病気は神の罰ではなく、このバランスが崩れることによって引き起こされる」という考えを実行したからです。

そのため、ヒポクラテスの治療は例えば患者の「黄胆汁」が過剰な場合、その性質は「熱、乾」になりますので体が熱を帯びて乾いています。このため、病気を治すためにすることは熱をとってくれる薬草、潤いを与える食べ物・飲み物などを与えましょう(現代でいうとスイカやゴーヤなど)という感じで「過剰な部分は取り除き、足りない部分は補う」という物です。

これは現代でも何となく通じる点がありまして、風邪をひいたら生姜湯を飲む。とか秋ナスは嫁に食わすな。みたいなものです。

漢方の考えに似ている感じがします。漢方は「気・血・水」になりますが。

そしてこれが気質を学ぶ上で最も重要なことで

「この4つの液体バランスは、個人によって違うため、これが正解であるというバランスの定義は存在しない」ということ。

例えば、これを読んでくれている人の「4つの液体バランス」のうちのどれか一つが崩れて病気になったとしても、私の「4つの液体バランス」は基本的に参考にならず、読んでくれている人本人のバランスにしてあげることが必要であるということ。

この体液病理説は長い事支持されたものです

今のような「細菌が原因で起きる病気」の発見や対処は16世紀に「顕微鏡」が発明されてから発展していきます。1876年ロベルト・コッホが「炭疽菌の培養」に成功してから「細菌が動物の病原体であること」が証明されました。

人類はつい150年ほど前まで「手を洗う意味」が感染防止の効果としてあんまりわかっていなかったということになります。今では考えられないかもしれませんが。

前回からの流れをまとめると

このような感じで4大元素は人体へ適応されます。気質から歴史をたどると必ず4元素の理論や原理にぶつかります。気質という物を因数分解していくと最終的に4つの原理・原則へと到達できます。

この「歴史を辿ることで到達できる」というのが最も重要なことです。

今回はここまでです、次回に続きます。

・メンバーシップ「彩方技研(株)「仮」」について

まだ会社ではありませんが、いずれは会社にしていこうと考えています。このメンバーシップは「気質・色彩」を含ませて構築していく一枚の絵画のようなものを目指そうかなと考えております。

分かりやすく言えば「芸術」の分野です。

物語、絵、漫画、作曲、作詞、ダンス・・・

様々な表現方法がありますが、そういったものを組み合わせて何かの作品を作っていければなと考えています。

また、単に気質や色彩の世界を少し覗いてみたいという方、例えば○○を気質的に、色彩的に分析したらどうなりますか?というような質問でも構いません。

初月は無料です。その後は月100円となっています。

よろしければどうぞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?