人を見るための「ものさし的存在」気質について ~No.2 4元素の変化~

前回からの続きです。前回は「どうして4元素という概念が生まれたのか」と、そこに係った哲学者達の一部を知ることが出来ました。そこからの変化(当てはめ、発展)の歴史になります。

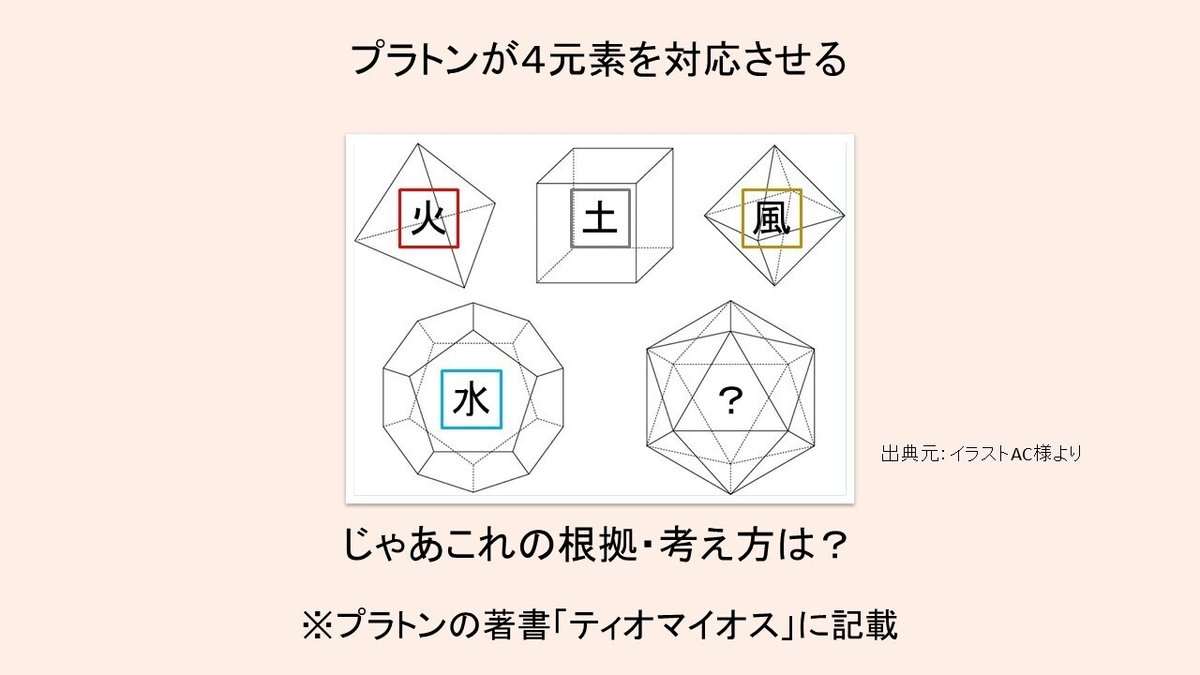

正多面体とは「プラトン立体」とも言われているもので全ての面が同一の正多角形(正方形、正三角形)で構成されていることが条件の一つ。正多面体は5種類しか存在していないことが「ユークリッド原論」に定義付けられています。

※ユークリッド原論とはこれもまた古代ギリシアで残された数学的な功績であり、点とは?線とは?図形とは?という今現在普遍的になっている図形の定義が書かれています。

西洋哲学の根幹には「私は無知である、何も知らない」というものが存在し「知らないから真実を確かめよう」という動きがあります。そのため「人とは何か?」「病気とは何か?」「子供とは何か?」のように「○○は何か?」という疑問を解くことから始まっています。

プラトンはある考えが有って4つの元素を4つの正多面体に振り分けを行いました。

残された正12面体に関しては宇宙(エーテル)を表すのに使われています。ですがこれに関して話をするとすごく長くなるので、ここでは割愛しますので気になった方は調べてみてくださいね。

ではどうしてわざわざプラトンは4つの元素を図形に表す必要があったのでしょうか?

先に述べたようにエンペドクレスの4元素の概念は「それぞれが単独で存在している」そしてそれらがくっついたり、離れたりすることを考えました。しかし、プラトンは4元素は複合的、変化、分解できるものだと考えました。

プラトンは元素という存在は変化や分解が可能であるということを説明するために、図形に当てはめて表現しその根拠としました。確かにこの考え方だと、4つの元素全てがいずれかの元素に変化することが可能ですし、その理屈も理解することが出来ます。つまり、水は空気になったり、火が土になることも可能であるということです。

これは少し寄り道になるのですが、プラトンが三角形にこだわったのは彼の提唱した「イデア論」に準じているためだと言われています。

今の時代になるとこれは理解しやすいのですが、今皆さんが読んでいる文章や図形、映像、などは液晶に写したり、紙に印刷したりすることが出来ます。しかしそれはアナログな物をデジタルに変換しているので、すごく細かく見ると下の図のように4角形の集合体で表現していることになります。デジタルは「0と1」によって構築されているのでこのような表現になります。

つまり我々が円だと思っている図形もよくよく目を凝らしてみると四角形の集合体が円を描いているように見えていることになるのです。

つまり我々の頭の中には、理想の完璧な三角形や円などが存在する。ということが言えます。その理想が存在するからこそ、それに照らし合わせることで現実に存在する三角形や円を認識できるというのが彼の意見であり、その理想の図形は「イデア界」に存在するというもの。つまり頭の中のイメージのようなものの中に理想は存在すると提唱しました。

これがプラトンのイデア論をざっくりと説明した感じです。

気質とはあまり関係がないように思いますが、一番重要なことは

「理想が現実に有るのか、それともイメージの中に有るのか」その違いです。

少し寄り道をしましたが、今回のをまとめると考え出された4元素にプラトンは「変化や分解」という要素を付けたし、それをわかりやすく証明するために正多面体へと置き換えを行いました。

プラトンの哲学的考え方は気質・色彩はもちろんのこと、現在存在する哲学的思考の始祖のようなものです。調べてみると面白いので気になった方はぜひ。

今回はここまでとなります。次回に続きます。

・メンバーシップ「彩方技研(株)「仮」」について

まだ会社ではありませんが、いずれは会社にしていこうと考えています。このメンバーシップは「気質・色彩」を含ませて構築していく一枚の絵画のようなものを目指そうかなと考えております。

分かりやすく言えば「芸術」の分野です。

物語、絵、漫画、作曲、作詞、ダンス・・・

様々な表現方法がありますが、そういったものを組み合わせて何かの作品を作っていければなと考えています。

また、単に気質や色彩の世界を少し覗いてみたいという方、例えば○○を気質的に、色彩的に分析したらどうなりますか?というような質問でも構いません。

初月は無料です。その後は月100円となっています。

よろしければどうぞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?