楽天大学学長に学ぶECプレイヤーが消耗戦から抜け出す逆張り

おはようございます。ドドル・カンマネ あおけんです。

Shopify × ロジクラ

以前このNoteでも取り上げたShopifyに関する最近の記事があったので今日はこちらから。

Shopify、オムニチャネル、ロジスティックということで最近の僕にとってはかなり身近な話題。無料の在庫管理ソフトの位置づけて5000社以上導入があるロジクラがShopifyとAPI連携したという記事です。

ロジクラを運営するのは、ニューレボという会社で社長さんは今年27歳。若い。ニューレボのミッションがなかなか素敵です。

物流の高度化や作業効率化、これらをクラウドサービスによって提供し、

蓄積された物流ビッグデータを用いて物流産業をアップデートすること

これが私たちのMissionです。日本の経済を影で支える巨大産業、"物流"。

この巨大な産業のアップデートに挑戦する会社、それがニューレボです。

日本の物流DXを加速する、というところでは同じ志なのでいつかお話してみたい会社ですね。

PR:あおけんがこれから働くDoddleは、”EC・通販で買った商品を自分が好きな時に、好きな場所で受け取れるサービスプラットフォーム”です!

楽天大学学長の本が面白すぎる

昨日の投稿でオムニチャネル先行事例をまとめた後、次に何をやろうかと思ってふと思いついた楽天。調べて見てとても面白い本を発見しました。

楽天大学の学長、仲山氏が書いた本なのですが、非常に読みやすくて、理屈ではなく、実例をもとにわかりやすくEC事業者が消耗戦に巻き込まれないためにやってはいけないこと、やったほうがいいことを解説してくれています。

Kindle Unlimitedなら無料で読めますので、気になる方はぜひ。

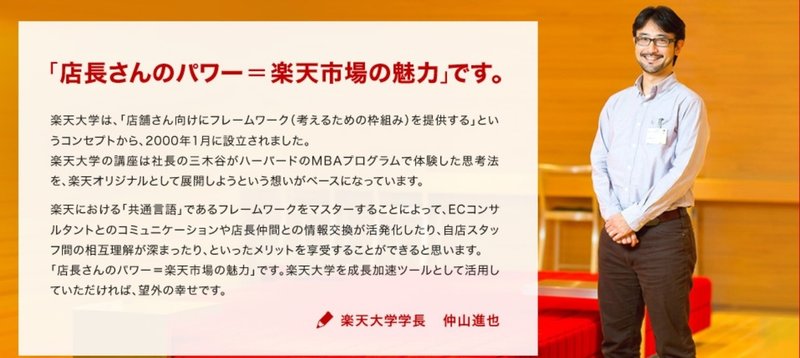

仲山氏の経歴をご紹介します。

北海道生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。シャープ株式会社を経て、1999年に社員約20名の楽天株式会社へ移籍。初代ECコンサルタントであり、楽天市場の最古参スタッフ。2000年に「楽天大学」を設立、Eコマースのみならず、チームづくりや理念づくりまで幅広く、楽天市場出店者42,000社の成長パートナーとして活動中。楽天が20名から数千名の組織に成長するまでの経験をもとに人・チーム・企業の成長法則を体系化、社内外で「自走型人材」の成長を支援している。

お人柄がにじみ出ます。

この仲山氏が書かれた「あのお店はなぜ消耗戦を抜け出せたのか ネット時代の老舗に学ぶ戦わないマーケティング」、いわゆるマーケティングとか事業戦略系の本の真逆をいく打ち出しが多くて目から鱗でまくりです。

この本で消耗戦を抜け出すためにやってはいけないこととして、大きく5つ紹介されています。それがこちら。

1.売れているものを売ってはいけない

2.ターゲット客を攻略してはいけない

3.競合対策をしてはいけない

4.スケールメリットを強みにしてはいけない

5.勝つためのスキルを磨いてはいけない

え、では、どうすれば?ってなりませんか。

最初は大げさに表現してるだけなのかな、と思いましたが、実際読んでみると、なるほど~、と唸る点だらけ。

これはネットショップが消耗せずに自分らしく生き残る方法を探った本なのですが、読んでいるうちに1%の富裕層が99%の富を独占するこの世の中で、99%の僕らが生き残るために必要な戦い方を教えてくれるバイブルなのでは、と思えてくるぐらい時代の変化をうまくとらえた良書と思いました。

一回で終わらすのはちょっともったいないというかまとめきれないので、何回かに分けてそのエッセンスをご紹介できればと思います。

成長してる?膨張しただけじゃない?

仲村氏は本の冒頭をこうはじめています。

「がんばればがんばるほど激しい”消耗戦”に巻き込まれる会社」が増えつつあります。」

初版が2015年なので2014年あたりに書かれたのでしょうか?

楽天の2019年のショップの数は約5万件弱。この万単位のショップの状況を理解している学長がいう言葉は重みがあります。

実店舗を伴わないECは商圏が日本全体、もっというと世界ということになり、日本の場合人口が増えていくわけではありませんので、参入が増えれば増えるほど競争は激しくなっていきます。

こちらはちょっと古いですが、楽天に出品しているお店の月商別の店舗数をまとめたものです。仮にこの時点での総店舗数が4万とした場合、月商1億円を超えるのは0.3%、月商1000万円以上は上位8%ということになります。

(元ネタはこちら)

月商2000万円楽天で売っていた店長が結局自社サイトだけの運用に切り替えたというエピソードを読んでも、出店にかかる基本料金以外に売上を上げるための広告費や他店との価格競争など利益を確保するのがなかなか難しい実情が垣間見られます。

書籍の中で登場する10年戦士のネットショップ経営者は月商1000万円をめざしてメルマガ、値引きセールを繰り返し、達成後に燃え尽きて、大量のメールでお客さんの信頼も失い、その後再起してロングテールを目指し商品数を一気に増やすも、大手企業が同様の方法で次々参入し激しい消耗戦の後、打つ手がなくなったといいます。その経営者との会話の中で最後にボソッと次のように語ったということです。

「お客さんにしたら、誰から買っても同じなんですよね。ウチの店である必要が何もない。長くやってきたけど、今までやってきたものが全然積みあがってない。なんやったんやろう」

まさに成長し続けることを目指して、膨張し続けただけ。中身は積みあがっておらず、激しい消耗戦の後、一瞬にしてその膨張ははじけたんです。

楽天に限らず、モールには、安い順に並べる、という機能があるので、お目当ての商品が決まっていれば、その型番で最も安いものを簡単に探せます。

この当たり前の特性をきちんと理解しないと「みんなが欲しがるもの」を提供しようとし、価格競争に巻き込まれ、膨張戦士として戦わなくてはならなくなってしまうのです。

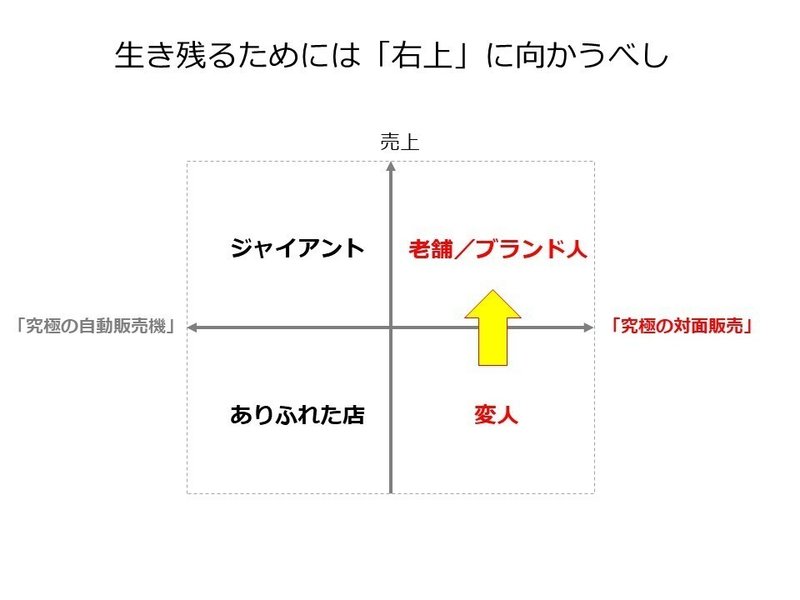

消耗せずに生き残るためには「変人」から始める

この仲山氏、言葉のチョイスがかなり秀逸で、すごくわかりやすくて面白いです。生き残るために「変人になれ」と説くんですね。

下の図はこの著書をもとに多少僕の方でアレンジしたものです。

上で紹介した膨張戦士の経営者の方は欲しいものが便利に買えるという左側「究極の自動販売機」型のネットショップを目指し、そこで売上を大きくしようと10年以上奮闘を繰り返してきました。ただ、そのステップを上がるたびにオペレーションの人をどんどん雇い、その固定費を賄う売上を上げるためさらに上の敵と戦い、最後は徹底的な価格競争で大手に負けるという末路をたどりました。

この自動販売機型を目指す限り、かならず一番上には大手資本が待っていて消耗戦で負けてしまいます。

以前、グルーポンというのが日本に入ってきた時にリクルートが徹底的に対抗して日本から追い出したという話がありますが、他に収益の柱がある大手企業は、脅威となる競争相手が現れた時には、利益度返しで、倒れるまで潰しにきたりします。そんな大手と価格競争で小さい企業が志だけで勝てるわけありません。

この状況を俯瞰した仲山氏は、中小のECプレイヤーに自分のこだわりを全面に打ち出して、お客さんとの関係を濃密にしていくことで、ファンを作っていく「究極の対面販売」で売上の上げていくことを目指す右上に向かうことを薦めているわけです。

ちなみに、ここでいう老舗、とは、ネットの世界がドッグイヤー(人間の1年が犬にとて6年とか7年)と言われる中で、ネットショップで10年生き残れば、立派な老舗、という考えから来ています。

では、具体的に右上をどう目指していくべきか?、というのは次回以降に考察していきたいと思います。

これはECショップの話ではない

冒頭にこれはこれから僕らが生き残るためのバイブルにもなる、と書きましたが、なんとなくその言わんとするところを掴めていただけたでしょうか。

右肩上がりの成長は終わり、GAFAMNやアリババ・テンセントを始めたグローバルジャイアントが地球を飲み込む中、日本は、僕らは、どう戦っていくべきか、を考えた時にこの本に書かれていることは大きなヒントを与えてくれると思います。

中川政七商店の記事で工芸品という斜陽産業をいかに逆張りの発想で成長させたかという経営手法をご紹介しましたが、この本で書かれていることも通じる点があります。

これからは「偏愛」の時代といいます。この本の中には、「壁紙」とか「風呂敷」の販売事業を展開し、ファンを作ることで楽しく事業を成長させている例がでてきますが、それぞれが自分の偏愛を育てる、そしてその偏愛を共にする同士を日本中、そして世界中から探して繋がることで小さな偏愛経済圏を作るというのが1:99の時代の生存戦略なのかもしれません。

ネット常時接続でSNSが発達し、翻訳技術も格段に良くなる中、同士を探す難易度は今後どんどん低くなっていきます。それを意識しながら、個人として定年後も見越して、自動販売機を目指さない生き残り方を中長期的に考えてみたいと思います。

ということで、少し脱線しましたが、今日のお話は以上です。

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

それでは、よい一日を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?