【青年海外協力隊ベトナム日記 2006〜08】 第9話 「美術」ってなんだ?

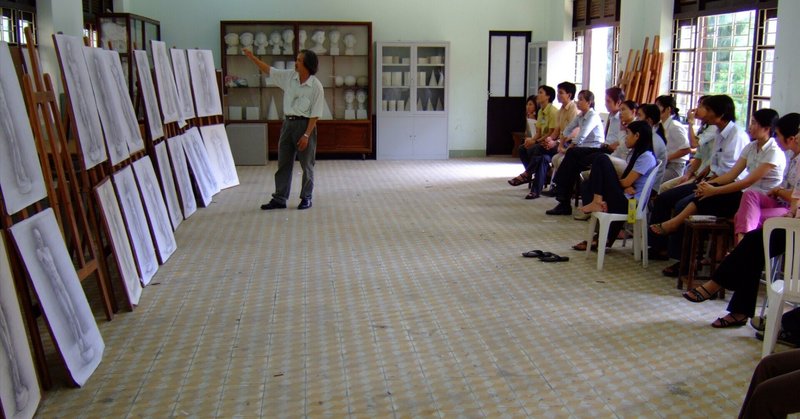

現在この大学での絵画の授業の進め方は、まず始めに「今回の課題の正しい描き方」の講義があり、その後実技を行い、完成した後に作品を一列に並べ順位をつける。

そこにおいての評価基準は「いかに説明通りに正しく描けたか」ということのみ。

皆ただ一つの手順に従って描いているだけなので、もちろん個性や表現方法の工夫といったものは無い。

そこには同じような絵が機械的に並んでいるだけだ。

講評では手順から外れている場所を指摘され、正しく描くように注意を受ける。

そこに表現の入り込む余地はない。

学生同士でディスカッションが行われるわけでもなく、作品について何をどう表現したかったのかというプレゼンテーションをするわけでもなく、評価基準に対しひたすら受身だ。

あるとき、私は「なぜ個性を重視しないのか?」と先生に質問したことがあった。

「それでは点数が付けられない」と答えが返ってきた。

毎回点数を付けなければならないのだろうかという疑問は、この場所が師範大学という場で毎学期ごとに成績を出さなければならないということを考え、この場ではひとまず置いておこう。

問題なのは、なぜ一つの基準でしか作品の価値を判断しないのかということだ。

つまり、個性あふれる作品群を前にしたら、何が良くて何が悪いのかということを比較し判断する鑑賞能力を評価する側の先生が持っていない、もしくは持っていたとしてもここではそのような教育をしていない。

そこにあるものは自分で物事を判断することがない、あくまでも上から下への一方通行の構図だ。

それでもまれに、限られた範囲内ながらも何かを表現しようとしているのではないかという意思を感じられる作品に出会うことがある。

そのようなとき、たとえその作品が技術的には稚拙であろうと私は高く評価する。

そして私が何を以ってしてその作品を評価しているのかを説明するのだが、やはり同僚である年配の先生には、技術的なことを指摘されてその作品の持つ良さは蚊帳の外に押しやられてしまう。

日々考える。迷う。悩む。

「美術」は教科書や美術館の中だけにあるものではない。

「美術」は私たちのごく身近にある。

あらゆるジャンルの物事が、さまざまな国や地域や時代を超えて複雑に絡み合いながら新しい価値観を生み出していく中に「美術」は存在する。

「美術」は議論する場を作り、世界の見方を広げ、時に問題を解決し、そして新しい問いを投げかける。

ベトナム人の彼らが、日本から来た私と接することによって、彼らの中に今まで無かった新しい視点が生まれるかもしれない。

それは彼らがよりよい未来を創り出すための小さなきっかけのひとつとなる。

そのために私はここへ来たはずであり、そのための「美術」であるべきだ。

もちろん私は彼らのやり方を正面から否定する気はない。

ここで日本と同じようにやろうとしても、文化、風土、価値観などが違えばうまくいかないこともあるだろうし、私が必要だと思うことでも彼らにとっては不必要なことかもしれない。

だがやはり現状では、彼らにはその選択肢が狭く限られているし、時に選択することすら許されていない。

とにかく私がここでできることは、彼らと共に考え、私なりの意見を提示するということだろう。

その後、彼らがどのような方法を採るかは、彼ら自身が責任を持って決めればいい。

結果、彼らがやはり今まで通りのやり方を選ぶのならそれはそれでもかまわない。

なぜならこの国の未来はやはり彼ら自身で作っていかなければならないのだから。

続く ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?