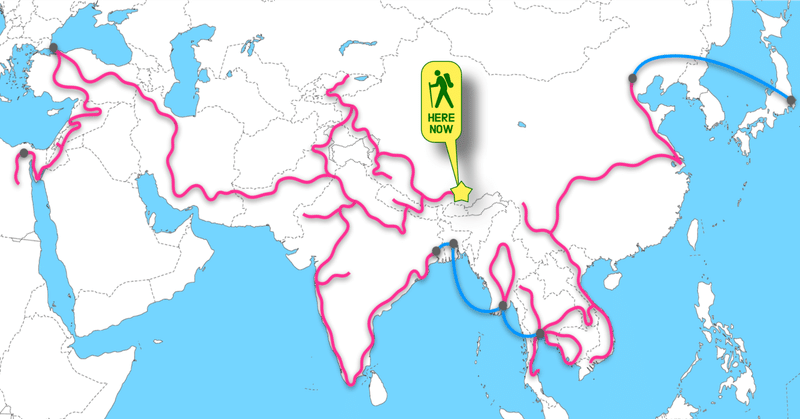

【アジア横断&中東縦断の旅 2004】 第13話 チベット

2004年7月31日 旅立ちから、現在 210 日目

ネパールの首都カトマンドゥを出発し、古い乗り合いバスを乗り継いで標高5,000m以上あるヒマラヤ山脈の峠をいくつも越え、途中の村に泊まったりしながらチベットの省都ラサを目指した。

カトマンドゥから1週間かけてラサに到着した。

軽い高山病になりながらもラサでゆっくりと数日間休み、ようやく高地順応してなんとか体調を取り戻した。

チベットはつい半世紀前までは独立国家だったが現在は中国領となっている。

しかし独自の文化は色濃く残っており、周辺諸国を含めたひとつの文化圏として今でも確固たる個性を放っていた。

チベット全土は富士山よりも高い標高4,000m以上の高地に広がっているため、酸素は平地の3分の2程度しかない。

そのため少し動くだけでも息切れしてしまうが、手を伸ばせば届きそうなほど近くに雲が浮かび、濃紺の空はどこまでも深く美しかった。

季節は真夏の8月なのに山には雪が積もっており、日中でもフリースを着るだけでなく、その上にゴアテックスジャケットを羽織らないと肌寒かった。

当然冬には極寒の荒野となる。

そのような極限の環境のため、旅人たちはチベットを北極、南極に次ぐ「第三の極地」と呼んでいた。

そのチベットで鳥葬を見た。

鳥葬とはチベットの伝統的な葬儀方法だ。

町から遠く離れた山奥にある寺の、更に奥の山の上に遺体を運ぶ。

そして日の出と共に僧侶によって死者の魂を肉体から切り離す儀式が行われる。

その後、解体職人が大きな刀で遺体の皮を剥ぐ。そこに数百匹のハゲワシが一斉に押し寄せて、肉、内臓、目玉などを、ものすごい勢いで一斉に啄ばむ。

そして骨だけになった遺体を解体職人が更にハンマーで砕いて粉々にしたものにツァンパという粉を混ぜ合わせる。

そこにまたハゲワシの集団が押し寄せてそれを食べ尽くし、とにかく阿鼻叫喚の凄いことになって最後には何も残らない、というワイルドな葬儀方法だ。

チベット人は輪廻転生を信じており、儀式が終わって魂が抜けた後の肉体はただの抜け殻とみなし、あまり執着しないという。

多くの生き物の生命を奪い、それを食べることによって生きてきた人間が、せめて死後の魂が抜け出た後の肉体を他の生命のために布施しよう、という独自の仏教的な考えもあるようだ。

私の足元に、ハゲワシが啄ばんだべっとりと血の付いた肉片が飛んでくる。

今、私の目の前で、数日前まで「人」だったものが「肉塊」になり、そして「無」になっていこうとしている。

そこから目をそらしてはいけないと思った。

この瞬間を心に刻み、一生忘れないようにしようと思い、私はその光景を静かに見つめていた。

インドの町バラナシではガンジス河岸で行われる火葬も見た。

河岸に積み上げられた薪の上で遺体が焼かれ、その灰をガンジス河に流して葬る。

その生々しいむき出しの光景を初めて目の当たりにした時はやはり衝撃を受けた。

しかし、私はすぐに自然とそれを受け入れることができた。

チベットの山奥での葬儀やインドの河岸での葬儀は、その場所においてはむしろそうあるのが自然に思え、その光景が美しくさえ感じられた。

そこでは「死」は手の届くほど近い距離にあった。

そして、そのような光景を眼前で見たからこそ、自分の命も他人の命も大切にしようと思った。

心からそう思った。

続く ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?