西野アートについての未掲載原稿をここに残します。

けさダイヤモンド・オンラインに拙稿が掲載されました。実は、文字数制限のため一部(1ブロック)掲載が成らなかった部分があったので、ここに転載します。当該記事をご存じない方は、以下をご覧ください。

以下、そのブロック記事になります。ご高覧たまわれれば幸いです。

◇

あなたの固い思考を溶かすアートが

イノベーションにつながる

現代アートがもたらす「問い」は、人を作品の前で立ち止まらせ、その意をくむよう仕向けてくる。あなたが固定概念を使って作品を解釈するのを拒む。現代アートの多くは、あなたの理解の「型」のどれにもあてはまらないように造られる。「絵として」「彫刻として」「オブジェとして」、つまり「~として」見られないように、だ。

昔テレビ番組でこんな実験が紹介された。白いチョークで黒板にちょんと跡をつける。そして被験者に「これは何?」と問う。大人は皆「白い点です」と答える。ところが3歳くらいの子どもたちに同じ質問をすると、誰一人「白い点」とは答えない。「キリン」とか「テントウムシ」と答える。なぜなら、子どもはそれを「白い点として」見ないからだ。彼らは「~として」から自由なのである。これが固定概念の働きだ。

ピカソは「子どもは誰でも芸術家だ。問題は、大人になってからも芸術家でいられるかどうかだ」と語った。子どもの思考は柔軟である。「~として」という固定概念からの、子どもに立ち戻るような解放が、イノベーションに役立つ。

子どもの柔軟さは、印象派の絵にも表れる。末永幸歩氏の『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社、2020年)の出だしが、まさにそこを衝いている。――モネの「睡蓮」を見た子どもが「かえるがいる」と言う。しかし、絵のどこにもカエルはいない。というより、この絵に限らずモネがカエルを描いたことはない。学芸員もそれを知っていたと思う。そこで学芸員はその子に聞く。「えっ、どこにいるの」。すると、その子は答える。

「いま水にもぐっている」

私たちはそれぞれが持っている「~として」という理解の枠組みで世界を見ている。それゆえ、同じ小説を読んでも感想が違うように、モノの見え方も人によって異なる。その差異は「~として」が各人で違うことの反映で、時にそうした枠組みにより偏見や先入観が生まれる。

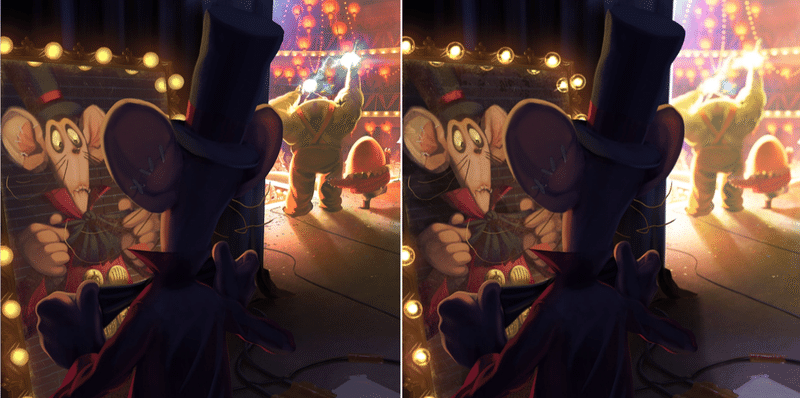

お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣氏が、お会いしたときに面白いことを言っていた。西野氏もまた、"人が見ている世界はそれぞれ違う"と。その実例として一枚の絵をあげた。舞台袖からステージに出ていく芸人の背中を見る絵だ。登壇者はライトに照らされ、背中は影になっている(絵・左)。写実的な絵としてはこれが「正解」である。

だが、何万回もステージに立ってきた経験に照らし、西野氏は「舞台袖から観たステージって、こんな理屈通りじゃないんです」と語る。確かに芸人にスポットライトはあたる。けれど「芸人の背中って、光っているんです」と(同右)。影になっているように見えないのだ、と。しかも舞台袖から見たステージの中央は、物理的には近い。が、とても遠く感じる。恐らくそれは、ステージに立つまでの苦労を知っているからだろうと西野氏は付言する。

そして彼は、この一枚絵に手直しを加え、ビフォアー(左)/アフター(右)を公開した。アフターは、芸人から見える「~として」の世界である。光学的な理屈ではありえないかもしれないが、多くの芸人にとってはリアリティーのある、それ「らしい」絵である。

人は、「『知っている』と思ったら、それ以上見なくなるという傾向」を持つ。ライトに照らされた人間の背中は影になる。理屈としてはそうかもしれない。しかし、その理屈を知っていることで、返って他の描かれ方に想像が及ばなくなることがある。舞台に出る芸人の背中を光らせるという発想は、そうは出てこないだろう。

反対に、"偏見ゼロ"とまではいかないにしても、限りなくニュートラルな、偏見のあいだをたゆたう感じで作品にあたれば、あなたはイノベーティブなタッチに近づく。

[参考:引用ブログ]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?