学校の学習評価の在り方について考えてみた。

今日は月に一度の「ペアレンツラーニングクラス」

保護者の人に子育て上の様々な課題について考えてもらうクラスです。

1年通して学んでいただきます。

今年は令和元年と言うことで新しく教材を改訂しました。

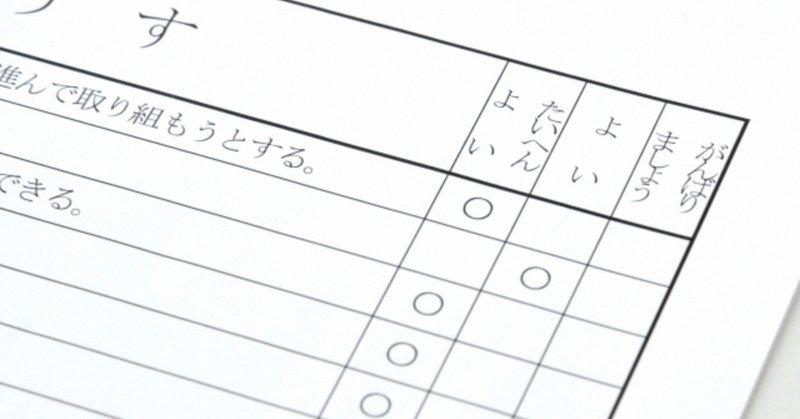

今回6回目の学びの題材は文部科学省が出した2019年度の「児童生徒の学習評価の在り方について」の報告を資料にして学んでいただきました。

保護者の方々はいつも学校の先生の評価を気にしています。

だから、「宿題はきちんと正解でもっていかなければならない。」って思って、ヨコに付いて教えたり、間違いを指摘して書き直させたりします。

でも、そんなこと本当に保護者がしなければならないのでしょうか?

学校の先生の評価ってそもそもどんなことを基準に評価されてるか?ということ自体明確でなかったりします。

明確でなければ、子どもが頑張らなければならないポイントがそもそも分かりませんね。

何をどう頑張らせたら評価が上がるのでしょうか?

まぁ、私は学校の評価は義務教育、特に小学校の間はさほど気にすることはないと考えていますが・・・。

話を元に戻します。

いくつかのポイントを皆さんに知っておいて欲しいと思います。

一つは「学習評価についての基本的な考え方についてです。

「学習評価」というものは「学習指導」と一体でなければなりません。

つまり、その子の学習評価が低いのであれば、どのように「指導」をすれば学習評価が上がるのか?

と考え、指導に工夫をしなければならないと言うことです。

なかなか基礎学習が定着しないのであれば、どのように指導に工夫しなければならないかを教師が考えていく必要があると言うことです。

今までの学習評価についても指摘されている課題を改善するような方向性で進めていくと言うことになっています。

具体的に指摘されている課題としては

〇学期末や学年末の事後的な評価に終始してしまうことが多く、学習評価の結果が児童生徒の学習改善に繋がっていかない。

〇現行の「関心・意欲・態度」の観点について、挙手の回数や毎時間ノートをとっているかなど、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていない。

〇教師によって評価の方針が異なり、学習改善につなげにくい。

と言うような課題です。

読んでいて、「そのとおり!」と思えることばかりですよね?

授業中に手を上げる回数。とか・・・内向的な子は絶対無理です。

学期末の試験の点数だけで学習評価されたらたまったもんじゃないですし、学習ごとが定着できていないのであれば、定着できない指導をしている学校側の問題であって、「家庭で頑張ってください。」とか「塾行かせてください。」みたいなことを義務教育の期間に言うべきことではありません。

けれど、その事がまかり通っているから、保護者の人たちが家庭で学校の課題を一生懸命子どもに教え、提出しているのではないのでしょうか?

以上のような課題を改善するために、検討された学習評価の改善点は

〇児童生徒の学習改善につながる学習評価とする

〇教師の指導改善につながるものとすること

〇これまでの慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められないものを見直していくこと。

となっています。

特に三つ目の「これまで慣行としておこなわれてきたことでも、必要性・妥当性がみとめられないものを見直していくこと」はすぐにでも取り掛かってほしいことです。

LDなどの書字障害のある子の漢字の書字宿題。文字をキレイに書くという

多大なストレスを感じることは見直してあげてほしいと思います。

もちろん、個々に必要な教育は違うのでLDだからと言ってみんな同じ対応と言うことではいけないけれど。

細かい観点別の学習状況評価については、また保護者の学びのクラスで詳しく取り上げていきたいと思います。

どうか保護者の方は学校の評価基準についてこれからしっかり理解して

子どもの「学びに向かう力、人間性等」の涵養を図ることを大事にして、生涯にわたる学習の基盤を形成していくことを大切にしてほしいと思います。もちろん、教師の方々も・・・。

教師間でいじめをしてる場合じゃないです・・・。

子どもたちの大事な時期に関わっているのですから・・・

個性といういろんな色がいろんな形で彩っていく美しい社会の実現を目指し 活動しています。 どうか応援、サポートお願いします。 今は、奈良の限界集落の地域おこし、オルターナティブスクールの創設、 組織内のダイバーシティ化推進を目標にがむしゃらに頑張っています!