オランダ観察日記 EURO2020 グループステージ 第2節VS.オーストリア 第3節VS.北マケドニア

さあ続々とグループステージ突破チームも決まり、盛り上がってきましたが、強いのはイタリアだけじゃありませんよ。オランダも頑張っているということで、早速今回は軽めのレビューを2本まとめて書きたいと思います。

VS.オーストリア 「オランダ式自分たちのサッカー」ではない。このチームはまるでCL優勝チーム!

オランダ先制も、同様の構図による互角の攻防

この試合では、前半10分にデパイのPKでオランダが先制し、前半、後半とオランダが終始リードして試合を進めましたが、内容に関してはほぼ互角で両者のプレッシングが機能していたため、お互いが相手の強烈なプレスをどのように剝がすのかに苦心していた前半でした。

最初の5分こそ、相手のフォーメーションの読み違えもあり、ワイナルドゥムが真ん中に位置して、デローンが相手の左脇CBのヒンターエッガーまでプレッシャーを掛けるシーンがありましたが、5分過ぎには相手の(保持時の)フォーメーションが3-4-3であることを把握し、ワイナルドゥムをボール保持同様のシャドーの位置に配置することによって相手との嚙み合わせを合致させ、ボールサイドは嚙み合わせ通りのマンマーク、非ボールサイドは中央での数的優位の担保のためにゾーン的にボールサイドに絞るという「数的同数プレッシング」を行っていました。これに対してオーストリアは「左ズレ」のかたちでのビルドアップを図りました。

上の図のように、オーストリアのプレッシング回避のキーは3バックが左にズレることで、GKによる数的優位を最適化することと、(それによって高い位置にポジショニングしたウルマーの手前のスペースに)ザビツァーが列を下りる動きで「時間」を得ることでビルドアップすることでした。特にアラバ、ヒンターエッガー、ザビツァーの左サイドトリオは非常に足元の能力にも長けていてビルドアップの起点となっていました。ただ、このザビツァーの列を下りる動きに、オランダはDFライン近くならマーカーのデフライが対応するが、時にはマークの受け渡しもしながら対応できていて、この局面において、主導権を握っていたのは非保持側のオランダだったのかなと思います。

オーストリアのプレッシング、オランダのプレッシング回避においてディティールの違いはあれど、基本的な構図は同じで、オーストリアは3-4-3での数的同数プレッシング、オランダは左ズレによるブリントのSBポジショニングで相手との嚙み合わせをずらすことを企図していました。一応自分が見てとれた上記の局面の違いとして、オーストリアのザビツァーがIHのポジションから縦にスライドするかたちでデフライにプレッシングをかけるイメージであったことやオランダの右WBが高い位置を取ってワイナルドゥムやデローンがそのスペースに出るかたちでのビルドアップが挙げられます。一方で、この局面における「勝敗」は先ほどの局面と同様、非保持側であるオーストリアが局面を制していました。

ということで、もちろん終盤にオランダのビッグチャンスはありましたが、オーストリア、オランダ両者のプレッシングが光り、全体的には拮抗した前半となりました。

見せつけた撤退守備の固さとトランジションの鋭さ

前半の構図は特に変わらず、疲れも見えたのか両者が少しづつ間延びするにつれてビルドアップが成功する機会が増えていきましたが、均衡は崩れず1-0で試合が推移する中、GKのロングボールからのトランジションで最後はデュンフリースが決めて2-0。デパイのタッチで勝負ありでしたが、オーストリアに対してデヨングやデパイなど個でのビルドアップ力の高い選手を擁するオランダがそれを見せつけるかたちとなりました。

得点が入ったのちに変わるのがゲーム展開。もちろん、オーストリアが攻め(ボール保持)、オランダが守る(ボール非保持)という局面が増えていきます。

そんな局面の中でオランダはボール非保持におけるワイナルドゥムのポジションを一列下げて、アンカー気味に振舞っていたグリリッチュをマンマークさせることで、後方の数的優位を担保する形に。オーストリアの長身カライジッチ投入の空中戦対策という意味合いや、3-4-3から3-1-4-2のようなかたちにシフトしていた相手に対する嚙み合わせの合致という意図もあったかもしれません。ワイナルドゥムはこのポジションで縦スライドをすることでプレッシングのスイッチになったり、撤退守備においてはプレスバックによって5-2ブロックの脇を埋めたりしていて、持ち前の運動量を遺憾なく発揮していました。個人的にはウクライナ戦ではほとんどプレスバックをしなかったワイナルドゥム含め前線の選手がこの試合ではそれなりに行っていたので、第1節の反省を活かして「リードした状況における撤退守備」の修正をうまく行えているのではないかと思いました。

オーストリアはアラバとヒンターエッガーの立ち位置を変えて、アラバのSB的な役割を解放したり、終盤にはアラバをダブルボランチの一角に使うなど、「中心選手で攻めるぜ!」という部分を前面に押し出してきましたが、最後までオランダの「人を見る守備」に苦しみシャットアウトゲームとなってしまいました。マンマーク気味に人を捕まえる守備の代表格であるチェルシーのようなプレッシングの強さ、守備の固さが際立ったオランダの勝利でした。

VS.北マケドニア チームの長短両面が浮き彫りとなった最終節

この試合は両者順位が決まっているという状況下でしたが、パンデフの代表引退試合ということもあって見応えもありましたし、インテンシティも高く、消化試合とは思えない試合でした。

(Youtubeチャンネル"WOWOWofficialさんより転載)

紙一重のプレッシング。流石のパンデフ

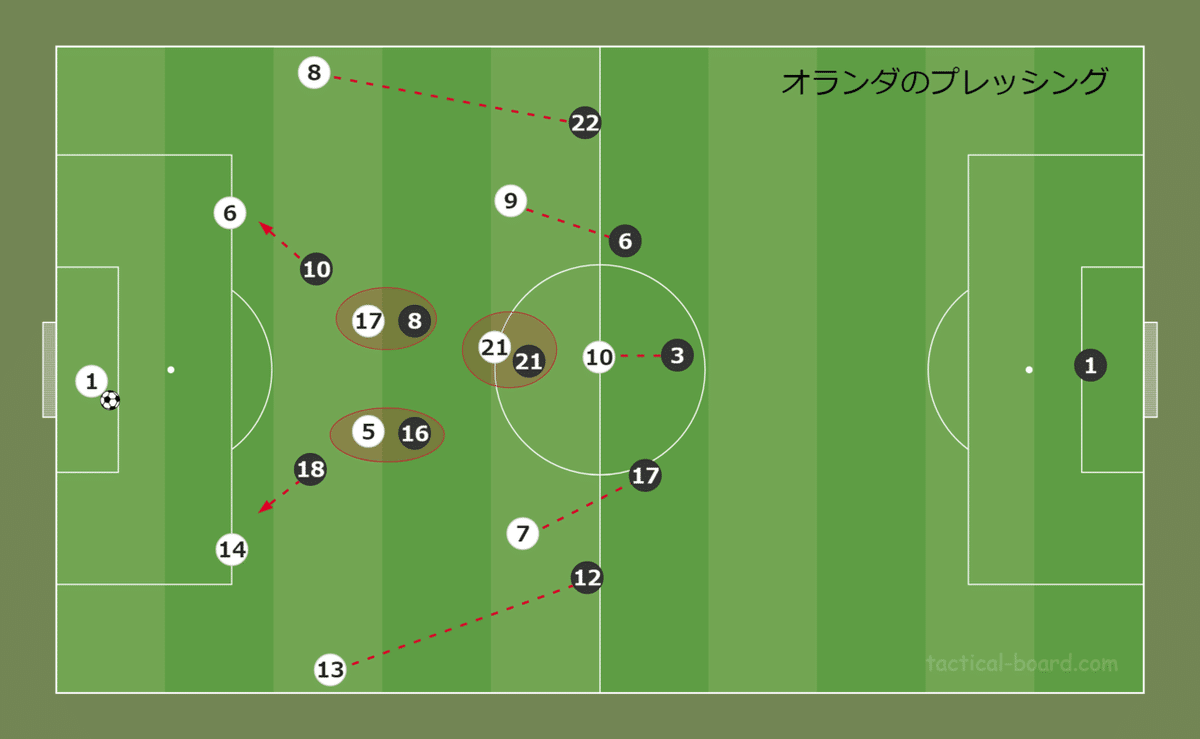

この試合でも"お馴染みの"数的同数プレッシングを行うオランダ。上の図のように、ワイナルドゥムとグラフェンベルフが横並びとなる3-1-4-2の形にすることで相手との嚙み合わせを合致させて、「ボールサイドはマンツーマン、非ボールサイドは絞る」という約束事のもと北マケドニアのビルドアップに対して強烈なプレッシングを掛けていきました。チェルシーというか、アタランタに近いかもしれませんね。

このプレッシングに北マケドニアは苦しみ、思うように前進ができず、オランダが主導権を握る展開となりました。オランダの先制点も低い位置ではあったものの、マーカーを決めた「人を見る守備」の利点を生かしたブリントのインターセプトからのトランジションによるものでした。

しかし、ゴール取り消しがあったように北マケドニアがチャンスをつくっていたのも事実で、パンデフを中心にオランダのプレッシングやカウンタープレスを剝がしてのトランジション攻撃で再三のチャンスを生み出しており、オランダの守備における諸刃の剣という側面が露呈したといえます。オンザボール、オフザボールに限らず、個々の勝負が結果に直結するマンツーマン戦術において、このような側面はつき物なのですが…

4バックに変更した後半。トーナメントではどちらを採用?

後半になると、オランダはデ・フライ→ティンベル、デュンフリース→ベルフハイスの2枚替え。これによってボール非保持時のフォーメーションも3-1-4-2から4-1-4-1に。後方に2対1(4対3)の数的優位を担保した状態でのマンツーマンディフェンスを採用しました。いわゆるリーズスタイル。北マケドニアのシュート数(6[0]→7[1])やゴール期待値(0.45→0.70)の値は上がっているので、何とも言えませんが、極めて主観的な判断でいうと一定の効果はあったのかなと思います。

オランダは相手のスローインに対するプレッシングによってパンデフからボールを奪ったことによるショートカウンターで51'にワイナルドゥムが2点目を奪取。最後は完ぺきな崩しからワイナルドゥムが押し込んで3-0に終わりました。結果は完勝でしたが、オランダの長所であるハイプレス&ボール保持、カウンタープレスといった攻撃的な要素が目立った一方で、プレッシングやカウンタープレスを剥がされたときの大ピンチ到来という不安要素も見られる試合となりました。リスク管理の面では4バックの方が適していると思われますが、その分プレッシングの強度が失われてしまい、得点力が低下するという可能性もあるので、バックラインの枚数に関しては相手に応じてって感じですかね。決勝トーナメントでは、速攻の鋭さ、精度を持つチームがゴロゴロいるので、このチームの真価が問われそうです。F組3位だけはこないでください…(笑)

コラム:オランダのボール保持を支える6人目の存在

久々のコラムです。試合のレビューを長めに書くよりも、セクションごとに分けた方がいいかなと思い、北マケドニア戦を基にオランダのボール保持について考えていきたいと思います。

この試合の北マケドニアは4-2-3-1でミドルゾーンでのプレッシングを掛けるかたちでオランダのボール保持に対応。両SH+トップ下で相手のダブルボランチのパスコースを制限しながら、サイドに誘導して、SBの縦スライドで相手を追い込む。マンチェスターユナイテッドのプレーモデルやマンチェスターシティ、アトレティコが対チェルシーシフトで見せたプランと同じような約束事であったといえます。

これに対してオランダは試合開始5分と絶たないうちに、グラフェンベルフが左に張り出して、3-2-5から2-3-5のかたちをつくり、ビルドアップのかたちも「M型」から「W型」へと変えていました。これにより、北マケドニアの選手たちは守備の基準点を失ってしまったことによって当初のプランを崩されますし、グラフェンベルフやデ・フライから一気に相手ダブルボランチ脇に位置するマレンやワイナルドゥムにボールが供給できるようになりました。もちろん北マケドニアが黙っているわけもなく、だんだんとSHがポジションを下げていき4-4-1-1または4-4-2で対応するように修正しましプレーする

後半になっても、守備時は4-1-4-1となりましたが、攻撃時におけるW字型は維持されていて、変わったそのままの位置にティンベル(⇔デ・フライ)、ベルフハイス(⇔デュンフリース)が入りました。ティンベルは最近はやりのカンセロロール的な役割を担っていたということです。

相手を押し込んでいくと相手陣内での「崩しの」フェーズに入ることになるのですが、オランダは相手を押し込んでいくと(3-4-3の場合の)ダブルボランチの一角が相手2-3列目間に侵入し、5レーンの中の「6人目」としてプレーすることで出し手のパスコースを増やし、ライン間の選手の距離を近くすることによるワンタッチ、ツータッチの崩しでチャンスをつくります。選手間の距離が近くなると、相手も密集するためスペースがなくなって攻めづらくなる懸念もありますが、オランダの選手一人ひとりのインテリジェンスが高く、ある選手が空けたスペースに他の選手が入ったりするなどの連関性が非常に良いでのでうまくいっているのだと思います。この辺はアヤックスの土台が生きているという気がします。

ちなみにオランダの3点目は相手の(右SHが落ちたことによる)5人の最終ラインに6人が配置されていて、2人が大外、4人が5バックの間に立つというお手本のような位置的優位によって生まれた得点といえます。上掲のハイライト動画(1:49〜)では少し確認しづらいですが、その様子が見てとれるので良かったら観てみてください!

まとまりのない文章になりましたが、オランダのボール保持の凄さが少しでも伝わっていたら幸いです。ありがとうございました!

タイトル画像の引用元:Contando Estrelas "Bandera de los Países Bajos"

※この画像は CC BY-SA 2.0の下に利用されています。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?