5月26日 季節はめぐる。大峯あきら句集と池田晶子。

季節とはわれわれの外にある風物のことではなく、われわれ自身をも貫いている推移と循環のリズムのことである。世界の中のものは何ひとつこのリズムから自由になれない。

大峯あきらさんの自選句集「星雲」の帯にかかれた言葉である。

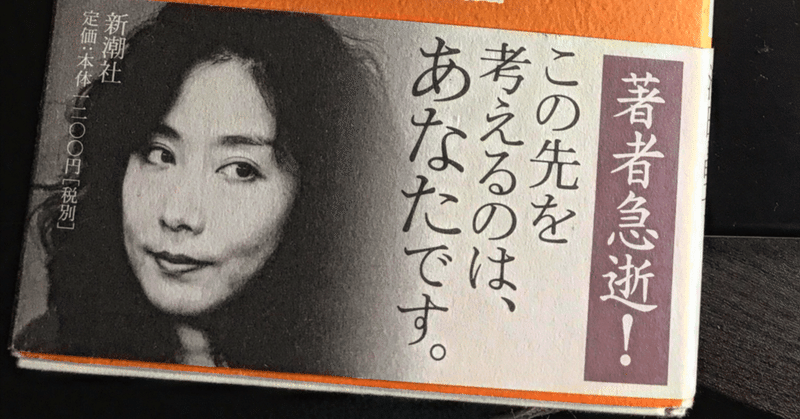

未見だが栞は池田晶子さんの8ページのものだという。2009年の刊行、池田さんは2007年に亡くなっているので、そのあと編まれたものだろうか。一度見てみたいと思っている。

大峯さんと池田さんは共著を出されている。たぶんそのご縁から大峯さんが望まれてのことだと推察する。

虫の夜の星空に浮く地球かな

帯にはこの句とともに上掲の言葉がかかれている。森博嗣さんに言わせると、帯こそは本で一番に不要なものである、となるが、私は結構帯が好きで、帯込みでの、帯があっての装丁であろう、帯ありと帯なしの2態があるのが本の醍醐味だろうとさえ思っている。

このあたりの私の文系的情緒過多な感じが自らを「理系」とおっしゃる森さんとは違うところなのだろう。だが、それがよい。

人はすぐに自分の内と外を区別してしまう。これはある意味、なんらかの自己防衛が働いているような気がするが、意識して自らも含んで世界がある、と思った方が最終的には心が落ち着くような気がする。

上掲の大峯さんの言葉を見てもそう思う。自らも含み貫くものが季節であるのだ。

虫の音を聞いている私、というものは地球の上にあり、そして地球は宇宙に浮かぶ。

小さな出来事は、すべて”全”に繋がっている。全は一、などというと宗教じみるが、これが宗教じみるのは、それが真実であるからだろう。

真実は真実であることで、屹立する。その姿が”神々しく”なり、そこに”宗教のようだ”という感触が生まれる。

だがそれは決して”人格神”、”壷へのお布施”、”ご利益”、”現世での成功祈願”といった”汚濁した詐欺としての(詐欺が言いすぎであれば集金装置としての)宗教”とは別のものだろう。

ドクサまみれの”宗教”という語からうまく脱して、真の意味での宗教感と宗教観を表すことばが、

さてないものであろうか、などと思っている。

(大峯さんは池田さんを称して”菩薩”とおっしゃいました。人の世に一時在って衆生を感化する役目を持つ菩薩に、池田さんはなんと似ていたのか、と今になって思います)

お志本当に嬉しく思います。インプットに努めよきアウトプットが出来るように努力致します。