中村俊輔(著)「察知力」から学ぶ『夢を叶える方法〜階段の上り方編〜』

みなさんは、サッカーの中村俊輔選手をご存知ですか?(万が一、万が一知らない場合はGoogle先生に聞いてみてください…!)

天才的で創造性に富んだプレーで人々を魅了し"ファンタジスタ"と呼ばれ、日本のみならず世界中で活躍してきたサッカー選手。

特に中村選手を象徴するプレーの代表と言えば、フリーキックです。

そのボールが描く芸術的な軌道にはサッカーを経験していない私でさえ何度も何度もため息が出たほど。

そしてそのフリーキックによって、何度となくチャンスをものにしてきました。

そんな彼の軌跡がわかる『察知力』という著書がありますが、私はこの書籍に出会い、彼が決して天才型ではないことを知ります。

また、彼の成功要因の一つに「組織の一員」であることを意識してきた点が大きいということも感じました。

彼の著書には、察知力はあらゆる仕事をしている人に欠かせない力であると書かれています。

察知力というのは、人が成長するためには欠かせない力であり、目標を達成したい、願いを叶えたいと思うなら、磨くべき重要な力だと思う。それはサッカー選手だから、アスリートだからというのではなくて、あらゆる仕事をしている人に当てはまるはず。

(略)

周囲の変化を「察知」して、臨機応変に対応できれば、状況や環境は変わっていく。空気を読むというのは察知することであり、それは人を思いやり、他人の気持ちを感じる力でもあると思う。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.35

ここで言う「察知力」と言うのは、状況や環境を変えていく力であり、それがあれば自分自身の持っているものを生かしていくことができるということが読み進めていくうちに紐解かれていきます。

サッカーが天才的に上手かったとしても、この力がなければ、きっと数々のチャンスをものにすることはできなかったということが想像できます。

目標を達成しようと思った時、社会や身の回りの環境には多くの障害が存在します。社会が変わらなければ根本的な解決にならない社会問題と化したものも当然ある中で、「今」を生きている私たちにとって、自ら道を切り拓き、障害を乗り越える力が手に入るのであれば、それは大きな希望です。

そんな大きな希望を手にするヒントが詰まった『察知力』をみなさんにもお伝えしたく、今回、『夢を叶える方法〜階段の上り方偏』と題し、私の解釈や考察を入れつつ、ご紹介しようと思います。

前置きが長くなりましたが、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです!

STEP1『足りないもの(課題)が何かを知る』

足りないものがわかったらラッキー

夢や目標を叶えようと努力していると「全然届かない、まだまだだ」などと思ってしまい、挫けそうになることはありませんか?

中村選手(以下、愛を込めて俊輔と書かせていただきます…!)にとって、まだまだだと思える状況は「素晴らしいこと」なのだそう。

なぜ、そのような状況が素晴らしいのでしょうか?

足りないものがわかれば、それを埋めることを考えればいい。

(略)

自分はまだまだと思えたら、それはそれで素晴らしいことだと感じている。だって課題が見つかったってことだから。ラッキーだと感じる。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.15

まだまだだったとしても、このように見れば「届く」イメージができます。

足りないものがあることを認識し、何が足りないかを知ることは、夢や目標への一歩であることは一目瞭然ですよね。

それでは、足りないものを知り、補うために、俊輔はどんなことを行っていたのでしょうか?

周囲を観察&研究し、足りないものを見つける

俊輔の日常からは、必ずしも教えてくれる先輩がいるとは限らない環境においても、自ら研究することで課題設定をしていることが伺えます。

技術的なことだけじゃない。キャプテンの存在だとか、プロとしての姿勢、サッカーを追求する人たちの日常。そして、社会人としてのあり方に触れられた。

(略)

練習前にジムでフィジカルトレーニングをしていたり、練習後の身体のケアの様子など、グラウンド以外で彼らが努力している姿を見て、「こういう時間があるから、この人たちは日本のトップにいるんだ」と知った。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.66

観察→研究→練習を繰り返すことで新たなテーマ(課題)を見つけることができるということにも触れていますが、積極的に足りないものを知る姿勢を俊輔の動きから学ぶことができます。

観察の記録をノートに書く

そして、本書でも何度となく登場する「サッカーノート」。これは、桐光学園高等学校2年生時から10年以上(著書発売当時)続けているものとのことですが、足りないものを知るための手段としても活躍しています。

学ぶべき選手は本当にたくさんいた。他の選手のいいところをノートに書いて、吸収しようとつとめた。

(略)

「代表でプレーするためには、こんなことをやらなくちゃいけない」「これができないと上にはいけない」と言う基準みたいなものを知ることができ、そこへ行くための道が見えてきた。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.69

このようにノートに書くことで、課題を可視化することができます。自分に足りないものの認知や、課題設定のズレを防ぐことにも繋がりそうです。

STEP2『足りないものを受け入れ、考える』

自分に「足りないもの」が何か分かったら、「受け入れる」というフェーズもとても重要です。

自分に足りないものを見て見ぬ振りをしたり、できない言い訳を作ってしまったり、はたまたショックを受けて立ち止まってしまう時間が長かった経験、みなさんにもありませんか?

STEP2では、俊輔自身の挫折も含めたエピソードをご紹介しながら、受け入れ方のヒントを探ってみたいと思います。

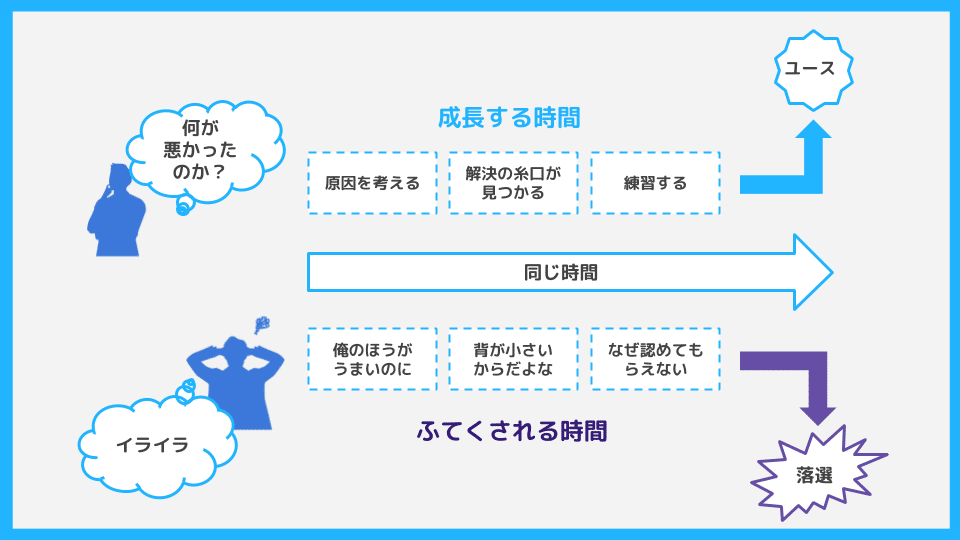

時間の使い方で分かれる運命

一見、プロまでの道で大きな挫折があったように見えない俊輔にも、転機となったエピソードがあります。

僕がユースチームに上がれなかったのは、背が小さかったからだと言われているけれど、本当の理由はそんなことじゃなかった。

(略)

「なぜ外されてしまったのか?」を考えなくちゃいけなかったのに。

原因を考えることもせず、僕はただイラだっていた。

(略)

気持ちを切り替えて、頑張っていたら、ユースへ上がれたかもしれない。そういう"かもしれない時間"を無駄にした。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.19-21

ふてくされる時間を短くする!

では俊輔はどうだったのか?

ユースへ上がれなかった挫折を持つ俊輔は、ふてくされる時間が一番無駄だと言います。ただ、どんなに努力しても自分の考えるように物事が運ばない現実に直面することは誰にとっても多々あること。

不満を口にすることまでは、否定しない。誰だって文句を言いたいときくらいある。

大事なのは、言ったあと、すぐに気持ちを切り替える術を持つこと。

サッカーを忘れて1日オフを楽しむとか、家族と過ごすとか、その方法は人それぞれ違うだろう。だから自分のやり方を見つけておけばいいと思う。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.159-160

完全にメンタルをコントロールするのは至難の技ですが、このように切り替える自分なりの方法を見つけておくことができれば、ふてくされる時間を短くすることができそうです。

STEP3『「プロセス(階段)」を構築する』

足りないものを知り、受け入れることができたら、次に、目標への階段を作っていきます。ここでは、解決できそうな課題から並べていくことがポイントです。それによって階段を上りやすくすることができます。

ただ、このフェーズは、若い頃など無理がきく状況であれば、力技で目標達成することも不可能ではないでしょう。

しかし、焦ってプロセスを無視し、強引に積み上げた積木はグラグラの状態。

何かを成し遂げるためには、それがどんなに小さなことであっても、

順序というか、プロセスがあるものだと思う。

それを軽んじたまま目標を達成したとしても、それはドロの土台に

家を建てるようなもの。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.41

このように、グラグラの状態では、ずっとそこにいられないばかりか、次に進もうとした際に崩れてしまう危険性さえあります。

このままもし崩れてしまったら、また一から並べ直すことになります。

丁寧に解決できそうなものから並べていく過程を疎かにすることは、中・長期的に見てとても遠回りになってしまうことが分かります。

STEP4『階段を上るための評価を得る』

サッカーの場合、試合で勝つことを目標とした場合、「試合に出る」ことが必要で、試合に出るためには、監督の要求に応えて選手に選ばれる必要があります。

監督の要求に応えて評価を得ることは、チームに所属し、目標達成という階段を上るために避けられないものです。

STEP4では、評価を得る過程やマインドセットについて触れていきます。

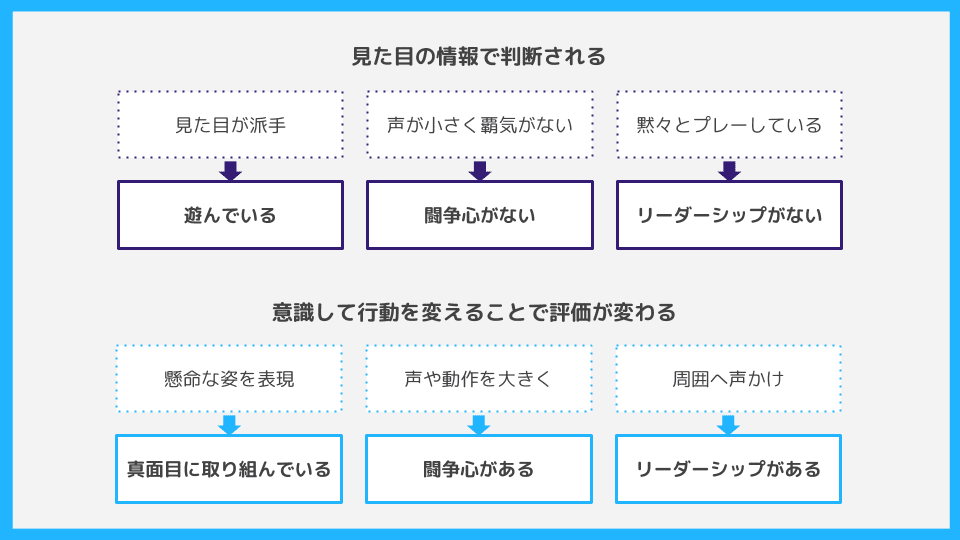

意識して行動を変え、評価を変える

必ずしも見た目の情報が能力と直結しないことは前提としながらも、それが評価に影響することは往々にしてあります。

「頑張っているのに認めてもらえない」と不満を持つ前に、監督にその姿勢や思いが伝わっているのかを考える。

(略)

心に秘めた思いは、行動や言葉で表現しないと、伝わらないことがある。特に言葉が違う海外では、行動で表現するしかない。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.161-162

理解してくれない相手が悪いと責めても、損をするのは自分自身ですから、まずは自分の意識を変え、行動を変えることで状況を変化させていくことが評価への近道となりそうです。

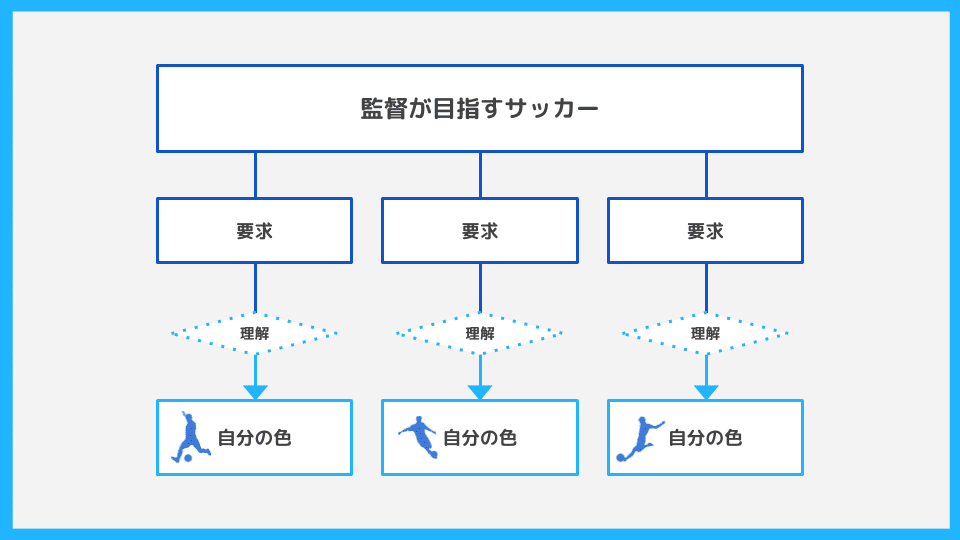

監督の要求に応えられるよう、監督を知り、準備をする

単純に技術を磨くだけでは評価は上がりません。何を期待されているのかを知ることが、チームに貢献する際には必要です。

また、俊輔の場合は、スペシャリストよりもゼネラリストとしての自分を磨いていくことで、環境の変化に負けない対応力を武器にしていることが伺えます。

監督が目指すサッカーのなかで、自分を活かすための作業の一環として、監督の要求を知り、サッカーを理解しようと努めているだけだ。

監督の戦術に合わせながら、どんなポジションでも、自分の色を出してプレーし続ける。これは一生変わらない、僕のスタイルだ。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.134

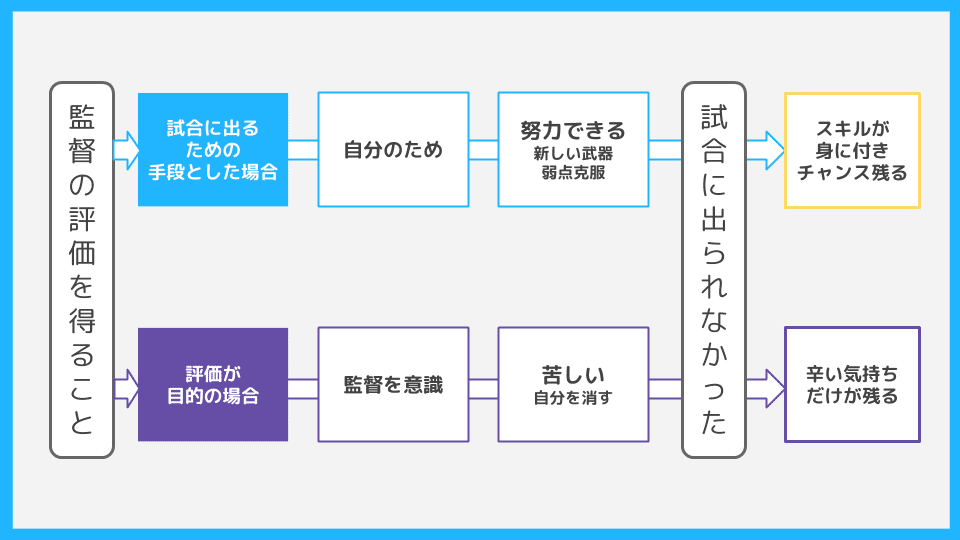

「監督に認められること」を目的にしない

監督に認めてもらうという考え方ではなくて、「ヤバイ、このままでは消えてしまう」という危機感を持つようにすれば、頑張れる。

(略)

やることは同じでも、監督を意識するか、自分のためだと考えるか、考え方次第で、モチベーションも違ってくる。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.135

監督の評価というのは、自分でコントロールできる部分ではありません。

どんなに努力しても結果が出るとは限らない環境下において一番大事なことは、自分がどうあるかという軸をブレずに持っていることではないでしょうか。

その軸があることで、たとえ悔しい結果になったとしても、次のチャンスが待っていることは、俊輔自身が実際に体現してきたことです。

環境を変え、新しい階段を作る

一見、階段を上り切ったと思える状況でも、俊輔は決して達成感を持つことはありませんでした。

そして、さらなる高みを目指し、行ってきたのは「環境を変える」こと。

刺激がなくなったとき、それを手にするために環境を変えることは、ひとつの手段として、当然の選択だろう。

しかし、ただ環境を変えるだけでは、ダメだと思う。

「未来の自分」「なりたい自分」を想定し、そのために必要な環境を選ぶこと。それができないと、ただ環境を変えただけでは、何もプラスにはならない。なぜなら、環境を変えることが、現状からの逃避で終わってしまうこともあるから。

*出典:中村俊輔著「察知力」p.100

彼が42歳の現在(2020年8月)も現役として活躍の場を失っていないのは、このような「察知力」を磨き、常に自分の限界を超え、環境を変え、壁を作ってきた背景があるからというのは、この書籍に書かれている内容の答え合わせとしても申し分のない結果でしょう。

ご紹介した部分はごく一部なので、ぜひぜひ書籍も併せて読んでみてくださいね!

よろしければ、サポートお願いいたします! WEBメディアの運営や先生サポートのために、大切に使わせていただきます。