僕が修行に行ってきた話【Episode 6:理屈との付き合い方】

執筆再開したら波に乗りはじめました。バイオリズムってありますからね、こういう時に一気に進めちゃいましょう。さて、前回は効率主義を相対化する修行アプローチについて考察しました。

前回noteのあらすじ:効率主義は効率最大化に価値を置く立場であり、暗黙の仮定として効率が計算できることが求められる。一方、修行はアウトプットが不透明ながら「できないけどやる」を続けるという合理的には説明できないアプローチ。成功は約束されてはいないが「悟り」という圧倒的な境地に至るには非合理の谷をジャンプしていくことが欠かせない。

今回は、前回触れた「非合理さを受け入れることでしか悟りを得られない」点についてもう少し詳しく考えてみたいと思います。

あなたは理屈を使えているか

僕は大学院でロジカルシンキングを叩き込まれた。教授から「それは正しいですか?」「なぜですか?」と問われ続ける日々を過ごした。自分が論理的であると言うつもりは無いが、少なくともこの時期は理屈と真摯に向き合えていたと思う。

働きはじめてからも理屈と接する機会は多くあった。僕は営業マンとしてのキャリアを歩んだが懐に入ってゴロニャンできるような性格でもない。理屈で説いていくスタイルが肌に合っていたのだと思う。頭のキレる上司からのダメ出しを回避するためによく一人で脳内模擬戦を行った。営業マン時代に扱っていたのは客や誰かからYESを引き出すための「理屈」であることも少なくなかった。

論理が非常に有用な武器であることには違いない。人間の進化も言葉を手にしてから一気に加速した。言葉は他者との意思疎通の道具であると同時に自己との意思疎通の道具でもあった。言葉で考えることで自らの考えを明らかにして、思考を積み重ねていくことができた。

論理という強力な武器を手に人々は様々な道具を作った。その最たるが科学だろう。いまや科学が時代を動かしていると言っても過言ではない。理屈が社会を動かす。「でも、考えてみればおかしな話ではないか」とも思う。だって人の道具だったはずの論理や科学が人びとを操っているのだから。

理屈は暴走する。理屈自体に問題がある訳ではない。使う側が扱いきれない場合に暴走するのである。科学主義という科学研究の成果に価値を見出す立場があるが、行き過ぎた場合、科学を誤用してお粗末な結果をもたらしてしまう。それは科学信仰と呼ばれ、もはや擬似科学の代物だ。アカデミックな環境を離れて時間が経ち、自己利益になるようにロジックを扱おうとしていた僕は、少なからずその思想に染まっていたように思う。

誤用の原因は「理解の欠如」と「傲慢さ」

理屈の扱い方を間違える原因は、「理解の欠如」と「傲慢さ」にあると思っている。修行中、僕の中にもふんぞりかえっている心が潜んでいるように感じた。誤用の原因には例えばこんなものがある。

①科学に対する正しい理解がない:科学を過大評価したり、科学的な態度を取り違えてしまうことがある。科学の限界はどこにあるのか。この研究は何を言うことができて、何を言うことができないのか。僕たちの多くは科学者ではないので完全な理解は難しいが、その一端はリテラシーとして習得されていくべきだろう。

②自分の知恵を過信している:理解していないことを理解している気になっていることがある。経験上、頭の回転が速い人ほどその傾向にある気がする。投げかけられた質問に反射的に回答したら正しい答えが出たような気になる。しかし、理屈は通っていても屁理屈であるということもある。

③自分の価値観が正しいと思っている:正しい目的ならば屁理屈だって構わない。みんなを説得できればそれでいいんだ、と思う人もいるだろう。けれども、その目的は正しいのか。正しいとは何か。自問した方がいいかも知れない。

以下、上記の原因についてそれぞれ詳しくスポットを当てていきたい。

科学的アプローチとは

「科学的であるとはこういうことだ!」という統一見解がある訳ではないと思う。したがって、本節では「少なくともこういうことは言えるんじゃない?」という私見を述べたいと思う。

僕は、科学とは、ある事実(根拠)から論理的に導かれた普遍的理論(抽象化)を積み上げていくこと(体系化)だと思っている。勝手に(全然科学的じゃないw)。けれども、強ち間違ってないんじゃないかとも思うし、この立場に立ったとき、擬似科学的(あるいは擬似論理的)な態度や科学への過信が浮き彫りになる。

・探偵ドラマの場合

比べながら考えるために探偵モノのTVドラマを思い浮かべてほしい(コロンボでもコナン君でも何でもいい)。殺人事件が発生して、捜査線上にある容疑者Aが浮上したとする。捜査の結果、Aについてこんな情報が得られている。

・現場に指紋が残っていた

・被害者から日常的に罵倒されていた

・殺害推定時刻のアリバイがない

・他に怪しい容疑者はいない

これだけ情報が集まれば、Aが犯人である可能性は非常に高い。恐らく、逮捕されることになるだろう(TVドラマなら確実に自供するレベルだ)。

しかし、ここが大切なのだが論理的にAが犯人であると証明された訳ではなく、「Aが犯人である」という仮説をサポート(支持)する証拠が得られたに過ぎない。この違いはは直感的に理解してもらえるかと思う。

・アビガンの臨床実験の場合

しかし、これがアカデミックな事柄になると話が変わってくる。先日このようなネットニュースを目にした。

「〇〇大学などの医療機関の実験で、アビガンの有効性が確認されなかった」と言われれば「何だ、アビガンは意味無いじゃないか」と思ってしまうかも知れない。しかし、科学的な態度(論理的と言い換えてもいい)を以って読むと「アビガンは新型コロナウイルスには効果がない」と結論づけるには時期尚早であると分かる。

このニュースが言っているのは「早期に投与すれば熱が下がる傾向が見られたが、被験者数が少ないので偶然だった可能性も否定できない」ということである。分かっているのは「効果があるかも知れないが統計的なお墨付きがあげられない」ということであって決して「効果がない」ということではない。(※僕は医学の専門家でもないのでアビガンの有効性の真偽については立ち入らないこととする。)

・統計がやっていること

例に挙げたアビガンの臨床実験のように、実験や調査によって仮説が正しいかどうか判断する研究を実証研究という。メジャーなのは統計学を使って因果関係があるかどうかを推定するという方法だ。実験などによって得たデータを分析して「99%以上の確率でこの仮説は正しい」などと示すことにより仮説を支持するという方法である。つまり「現場で凶器を持つ容疑者の姿を見た」などの証言を積み重ね「容疑者Aが犯人である可能性が高い」と推理するのと同じ様なものである。

ただし、探偵ドラマなら「アナタがやったんだろうがァ!!」と断定調で詰めるのに対して、科学的な態度を持ち合わせた方なら「アナタが犯人と考えるのが非常に確からしい」と言うだろう。

(※世の中には断定調の科学者もいるが、断定調を使うかどうかはトンデモ学者のリトマス試験紙だと考えていいと思う。そして、科学的な態度で接してくる探偵ドラマが視聴率を得られない可能性は非常に高いと考えられる。)

科学的であることは謙虚であること

科学的であるということは謙虚であることだと思う。人間には自分のことを正当化するバイアス(考え方のクセ)があり、謙虚でいようとしなければ判断を誤ってしまう。

例えば「神は存在しない」と主張することは一応できる。その主張をサポートする証拠もそれなりに集めることもできる。しかし、自白できる容疑者がいる訳でもないし、決定打を欠いたまま手詰まりになるだろう。

E・カント(1724-1804)

西洋哲学最大の功労者の一人であるE・カントは神がいるかどうかを論じ、二律背反(「神が存在する」とも「存在しない」とも両方が成立するという矛盾した状態のこと)な結論を導き出した。そして、哲学の論場で大きく注目を浴びていた形而上学(神など感覚や経験を超えたものに関する議論)は舞台から姿を消していき、代わりに認識論や存在論が主役の座を射止めた。

形而上学を空論だと言うことはできるかも知れないが、そのことは神がいるとかいないとか断定できる材料にはならない。カントなら「この問題は論理でどうにかなる問題ではないからもっと違う議論に時間を割こう」と言うのではないか。理屈の限界を示す一例だと言える。

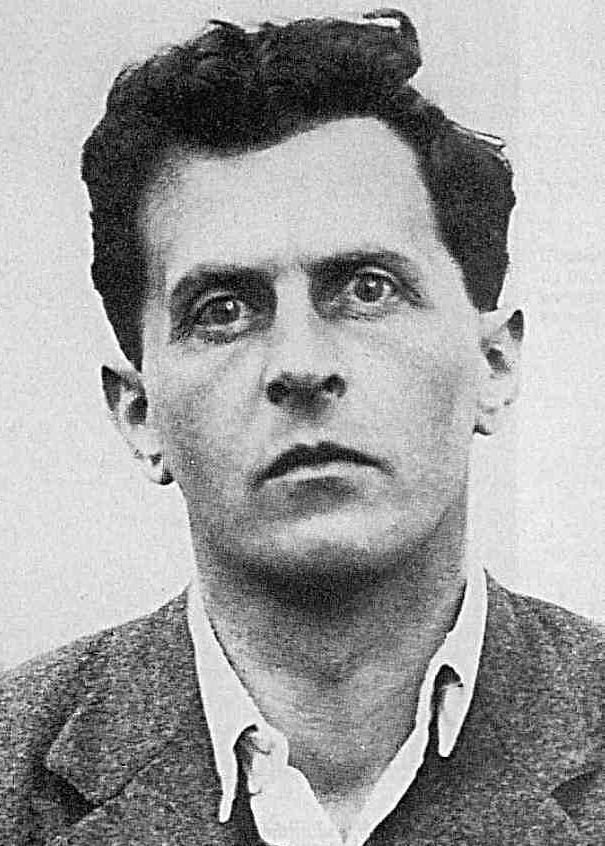

L・ヴィトゲンシュタイン(1889-1951)

同様に、オーストリア出身の哲学者であるL・ヴィトゲンシュタインは次のような有名な一節を遺している。

語りえぬものについては、沈黙しなければならない。ーL・ヴィトゲンシュタイン

論理を突き詰めた哲学者であった彼が辿り着いたのが「語ることができない事柄については黙らないといけない」という内容であったということを、僕たちは深く受け止めるべきだろう。改めて「無知の知」の意義を感じさせられる。

・自分の考えを壊していくこと

僕たちの身体は自ら細胞を壊し、新しく作った細胞に置き換えていくことで生きながらえている。頭の中も同じことが言えるのではないだろうか。哲学者・内田樹氏は次のように言う。

人はものを知らないから無知であるのではない。いくら物知りでも、今自分が用いている情報処理システムを変えたくないと思っている人間は、進んで無知になる。

ー内田樹『修行論』より

人は知らないことしか知ることはできないのだ。たとえ物知りであっても自分が分からないことを受け入れることができなければ無知になってしまうのである。やはり傲慢さが無知を招くのである。

なお、よく自分の発言に縛られる人や「前と言ってることが違う!」と批判する人がいるけれども、建設的な議論がしたいなら改めた方がいいだろう。たしかに論理的な一貫性は、ある時点の主張においては重要である。一貫性がなければ支離滅裂な主張になってしまって説得力などないからだ。けれども、時間をまたいでも一貫性を保とうとすると、無知さを受け入れて主張が進歩するチャンスを潰してしまうことになりうるのだ。

・「寝かす力」が問われる時代

分からない問題には「分からない」と言えることが理屈と上手く付き合う秘訣のひとつ。しかし、分からないことをそのままにしておくとモヤモヤするのが人間の性(さが)というもの。心がモヤモヤしないように咄嗟に取り繕った答えを与えてしまうケースは僕自身の場合にも、また、身の回りを見ても散見される。頭の回転が速い人ほどそのような傾向にあるように思う。また頭の回転がそれほど速くない人であっても、反射的にGoogleを開いて調べる人もこれに当てはまる。

ネガティブ・ケイパビリティという言葉を聞いたことがあるだろうか。作家・精神科医の帚木蓬生氏によれば「生半可な知識や意味付けを用いて、未解決な問題に拙速に帳尻を合わせない。中ぶらりんの状態を持ちこたえる力」のことだそうだ。モヤモヤを堪えながら正しい答えに出会うまでジッと待つ力。「先送り力」と呼んでもいいかも知れない。答えらしき情報にすぐアクセスできる時代だからこそ、その力の重要さを増しているように思う。

ちなみに以前のnoteに書いたが修行中はスマホを持てなかった。そのため、強制的にネガティブ・ケイパビリティを鍛えられることとなった。たとえ暫定的な答えを出したとしても、最終解答とせずに考え続ける力が以前よりついた。

「知」の分類

そうとは言え、何でも保留していたら保留した問題だらけですぐに雁字がらめになってしまう。場合分けが大切だろう。世の中の真理をギュッと集めたとき、自分が「知っていること」と「知らないこと(未知)」に分けることができるだろう。そして、「知っていること」には「言葉にして説明できること」と「言葉にして説明できないけど知っていること」とがある。この説明できることを「形式知」、説明できないけど知っていることを「暗黙知」という。(※間違って認識していることを入れた拡張版をいつか論じたいと思ってしまったので備忘録)

・形式知について

言葉にできることを「学び直す」ことはあるかも知れないが、純粋な意味での学びではないので、ここでは形式知については脇に置いておく。

・暗黙知について

暗黙知についてはどうだろう。たとえば、昔から家庭で食べていた料理の味を「母の味」と言う。何度も食べているので、自分は同じように作ることができないけれど他の家のものと味が違うのは分かる。それを形式知に変えるのがいわゆる「言語化(表出化)」である。料理を例にとれば、レシピにしても「塩:少々」という感覚的だった情報が「塩:3グラム」という具体化されることで、よりお手本の料理に近くできあがる。言語化することによって再現性が高まるのである。

したがって、先人が既に言語化していることについてはレシピや書籍を積極的に活用すればよいだろう。また、誰も形式知を持っていない(あるいは情報源が見つけられない)ことについては、自分の感覚と向き合って言語化していくことが求められる。アスリートが自分のフォームをカメラで撮影して確認するのは、自分の感覚(暗黙知)でしかなかったものを第三者の視点から捉える(客観視する)ことにより、形式知に転化するためだと言えよう。

・未知について

他方、自分にとって未知なことがらに対してはどう向き合うべきなのだろうか。たとえば、食べたことのないような高級フレンチのレシピを見ながら調理してみたとする。なんとなく写真に似た仕上がりにはなった。しかし、口に入れてみるも何とも言えない。こういうものなのか?分からない。正解が分からないからだ。その店に行って食べてみるしかないだろう。

未知なことがらについて、いきなり誰かが言語化した情報に当たっても理解できないのである。(理解した気にはなれるかも知れない。)禅をアメリカに広めたとされる一人・鈴木大拙師の本の文中に次のような一節がある。

わしの言葉はわしのもので、お前のではない。お前のものとはなり得ない。すべてはお前自身の中から出てこなければならぬ。ー鈴木大拙『禅』(高僧の言を引用)

言葉の意味は辞書を引けばわかるように思える。しかし、相手が意図した言葉の意味と自分が受け取った意味がイコールである可能性は限りなく低い。自分の中から出てきたことしか真の意味では理解できず、自身の思索や体験が非常に重要な意味を持ってくる。似たような経験をしてはじめて相手の伝えたかった意味を(それでもニアリーイコールという精度で)受け取ることができるのである。また、同師は次のようにも述べる。

問いは知性的に起こされるのであるが、答えは体験的でなくてはならぬ。ー同上

何かを考えているから疑問が生まれる。しかし、その答えに自分の頭で辿り着けるのか。論理的に答えに近づくことはできるだろう。けれども答えは体験から生まれるもので「なくてはならぬ」ものだと言う。この言葉に理屈と体験の理想的な関係があるように思えてならない。

東京フレンドパークを覚えているか?

突飛なようだが、月曜夜にTBS系列で放送されていたTV番組「東京フレンドパーク」を覚えているだろうか。(そもそも知らない世代も増えてきているかも知れないが…。)芸能人がチームでアトラクションに挑戦してメダルを獲得し、最後にダーツに交換して賞品を狙うアレだ。(あの番組のせいで「たわし=残念なもの」というイメージが形成されたという話はここでは割愛しよう。)僕はその第一のアトラクション「クラッシュウォール」をよく覚えている。

名物アトラクション「クラッシュウォール」

クラッシュウォールとは、マジックテープのスーツを着た挑戦者がトランポリンで跳び、壁に貼り付いた両手の高さで得点が決まるアトラクションである。このアトラクションの記憶が鮮烈なのは、そのデモンストレーター・フランキー為谷の異常な身体能力によるところが大きい。「たーめちゃーん!!」という司会の呼び込みでテンション高くスタジオ内に駆け込んで、そのままジャンプしてCLEARまで跳ぶ姿はかなり迫力があった。

そして、彼はその跳び方も特徴的だった。一般の挑戦者がトランポリンで跳躍してそのままペタッと壁に貼り付くのに対して、彼はトランポリンで跳躍後、壁を蹴って更に高くよじ登る。トランポリンと自身の脚の2段階ジャンプで毎回驚異の跳躍を見せつけた。

「知」のクラッシュウォール的アプローチ

トランポリンなしで壁をよじ登るのはかなり根気がいる(TVの尺が許さない)。かと言って、トランポリンだけで到達できる高みには限界がある。前置きが長くなってしまったが論理と経験について考えたとき、ふとこのことが頭をよぎった。

自身の経験だけに頼ってしまうと知覚できることに限りがある。他者がこしらえたものも含め論理を使えば、かなりショートカットできる。けれども論理を使って跳躍するにも足腰となる経験が必要であるし、そこからの未踏の高みにはやはり経験によってしか到達できない。

余談だが、僕は新卒入社して間もない頃「俺の経験から言って…」や「とにかく数こなせ」が口癖の経験おじさんを滅ぼすためにとことん論理武装を試みていた。経験おじさんは残念だが、いま思えば僕の方もまったく可愛げのない社員だ。両方ともスマートではない。おじさんの経験を論理で一般化しながら、自身も圧倒的に手を動かす、両輪が必要だったと気づいたのはもう少し先のことだった。

SECIモデル

詳しくは立ち入らないが組織内での知識共有・蓄積についてはSECIモデルを参照されたい。名著『失敗の本質』でも知られる経営学者・野中郁次郎氏の提唱したモデルである。(同著は組織・チームを率いる立場であれば一読をお勧めする。)

SECIモデルは暗黙知が組織に共有、形式化され、それがまた新たな暗黙知の創出に繋がっていくサイクルを表した実践的な方法論である。そのサイクルのプロセスである、①共同化(Socialization)②表出化(Externalization)③連結化(Combination)④内面化(Internalization)の頭文字が名前の由来である。

ここではざっくりと①背中で語る親方を見て学ぶ、②学んだ内容からマニュアルを作る、③違う部分が得意な先輩のノウハウで補完したマニュアルができる、④新しいマニュアルに沿ってやっていく中で新たなコツが芽生える、みたいな流れを意識して組織設計をすればいいんだと思っておいてもらえれば構わない。

(※興味がある方はこちらの本を参照されるとよいだろう。)

尺度自体の正しさを問うこと

尺度があって計測ができる問題などは以上のプロセスによって理想的な状態に少しずつでも進むことができるだろう。しかし、人生における問題の多くは、その尺度自体の正しさを問うようなものだったりする。「私が生きる意味は何なのか?」「何の為にここで働いているのか?」などという問いに対する答えは人によってまちまちだろう。仮に「年収が何より大切なのだ」という信念を持っていたとして、助言の余地はあるものの、その人の価値観を否定することはできない。

ある信念から理屈では理解できない行動をとる人たちがいる。幕末の長州藩には維新の志士のために家が傾くほどの経済的支援をしたという白石正一郎という人物がいたし、『海賊とよばれた男』のモデル・出光佐三にも自らの家を売って資金援助を行った日田重太郎の支えがあった。このような例は枚挙にいとまがないだろう。この者たちは単に理性的ではなかったのだろうか?彼らの行動は正しかったのだろうか?

「そう思えて仕方がない」という世界

無論、彼らは十分なほどに理性的であった。しかし、それ以上に「そう思えて仕方がない」という強い信があったのである。信念と理性の関係について哲学者・キルケゴールは次のように言っている。

要するに、彼が信じようと欲するか欲しないかが問題なのである。だが、それではこのことについて知識をまったく失うことになりはしまいか。然り、信じるということは、神を得んがために知識を失うことである。ーキルケゴール『死に至る病』

理性的ではないと分かっていても信じたい、あるいは信じられずにはいられないと思わせる何かがあるのである。そもそも、尺度自体の正しさを問うような問題はカントの例のように理性には扱い切れない問題であり、信念によってしか行動しようがないのである。「仮に間違っていたっていい。そう信じずにはいられない」という感情はその人に湧き立った事実であり、誰にもその存在を否定することはできない。

師匠を持つこと

精神異常としか思えないような犯罪がある。その犯人が語る動機に歪んだ正義が見え隠れすることがある。このような歪みを起こすのは(適切な)体験の不足と師の不在が原因ではないかと考えている。体験の不足は共感力・想像力の欠如をもたらす(※この点については次回のnoteで触れる)。そして、歪みは根源的には客観的な方法でしか修正できないだろう。そこで既に悟った(あるいは自分より悟りに近い)師匠の存在が必要となる。

修行は「長期にわたる『意味のわからないルーティン』の反復のこと」であるから(※Episode3参照)、師匠は暗闇の山中で修行者の手を引く案内人に等しい。師匠に身を委ねるしか山を脱する方法はない。しかし、もし案内人が誤った方へ手を引くとどうなるか。一緒に滑落して命を落としてしまうかも知れない。ずっと同じ一帯を彷徨い続けるかも知れない。

けれども師匠を選ぶのも未熟な自分なのである。しかし、ここも信念によってしか行動しようがないのである。「この師匠に惚れ込んだんだから、間違っていてもいい。着いて行きたい。」という感情に基づいて行動するしかない。少なくとも独りで精進するよりは理性的で間違いの少ないアプローチであるように思う。

まとめ

ダラダラと書きたいことを連ねるうちに9千字近くも費やしてしまった。ここまでお付き合いしてくださった方々には感謝申し上げたい。僕自身の思考の整理のためにも改めて簡単に内容のおさらい。

・理屈との付き合い方は、その使い方と限界を知ることが第一歩

・自分の価値観や知恵への過信が自分を誤った方向に導く

・謙虚な姿勢をつらぬくこと

・問題を寝かしつつ、ときに論理でショートカットしつつ、体験すること

・最後は「そう思えて仕方がない」世界

・師匠を持つことで独り善がりを避ける

合理性や論理というものは人間が作った道具のなかでも最高峰の発明であることは間違いない。使わない手はない。けれでも、道具は道具。紙を切るのにハンマーは使えないし、釘を打つのにハサミは使えない。それぞれの役割に合わせて使わなければ怪我の元である。万能な道具があると思うこと自体に傲慢さが孕んでいる。

非常に便利な時代である。問いは知性から出ても答えは経験的でないといけないという鈴木大拙師の言葉は、現代ゆえの重みも帯びているように感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?