演奏会でのブーイング

クラシックの演奏会、あるいはオペラの演奏会、はたまた芝居、歌舞伎、でブーイングが飛んだ場面に居合わせた人は多くはないのではないでしょうか。

私はこれまで1度だけ経験しました。ブーイングとブラボーが混在する奇妙な体験でした。

もう1回は、ブーイングほどではなかったものの、聴衆者の無言のクレームに遭遇したことがあります。

それは、ドイツの音楽祭での出来事、新作のオペラの上演でした。演目はワーグナーのトリスタンとイゾルデ。初日の公演です。

流行のプロジェクションマッピングを使い、画像による海の荒波の中を船が進んでいきます。最初の印象は、なんだこれ、映画みたい、というものでした。

オーケストラ、指揮者、出演者は素晴らしかったのですが、最初の印象が強く残っていたため、最後までしっくりしないというか、何か引っかかるような感じで終わりました。

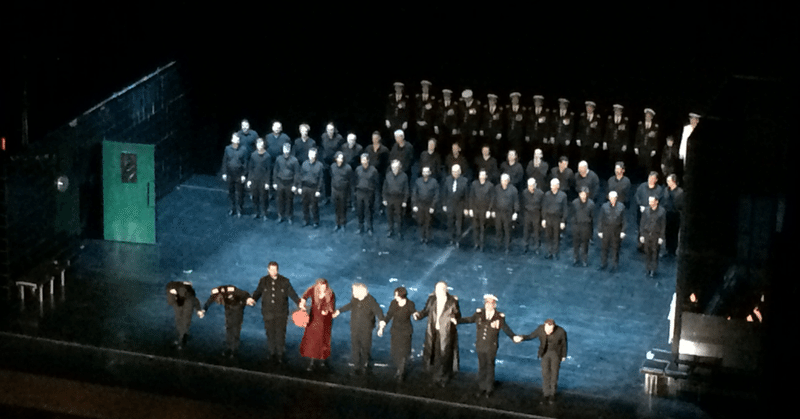

そして、カーテンコール。出演者が登場するとブラボー、ブラビー、ブラバーの嵐。指揮者が登場するとその歓声はいっそう強くなりました。

ところが、演出家が登場したとたん、ブー、ブーというブーイングと、ブラボーが入り混じり、ブーイング組はブラボーという声をかき消そうとするように更に大きな声でブーイングを発します。

舞台の演出家は、逃げるようにして舞台袖に消えてしまいました。

もう一つは、住んでいた国に来た有名なオーケストラと指揮者によるマーラーの大地の歌。バリトンは素晴らしかったのですが、テノールの態度がよくありません。待っている時の態度はとてもプロフェッショナルのそれではなく、横柄・雑と言ってもいいものでした。

アンコールはありましたが、カーテンコールの時に、聴衆がどんどん帰っていきます。指揮者、歌い手が戸惑っているのが分かるほどでした。

これは、ブーイングをする代わりに、テノールに対する抗議を態度で示したものでした

日本の演奏会ではブーイングの場面に遭遇したことがありません。たまたま遭遇したことがないのかもしれません。

音楽雑誌で「オペラのブーイングは、演出家にとっては誇りになるもの」という記事を読んだことがあります。新しい演出については批判があるのは当然であり、それが意欲的なものであればあるほど、伝統的な演出を求める観客の抵抗を受けて当たり前、というのです。ブーイングは勲章のようなもの、だそうです(演奏会のブーイングは違うと思います)。

バイロイト音楽祭で大ブーイングがあった演出も、今では出色の作品と言われていますから、そうなのかもしれません。

日本で観たオペラでも、最後の場面ではっとする演出がありましたが、その時は観客の驚いた息を飲み込む音が聞こえるほどでした。

ちょっとした間があった後に、拍手喝采。ブーイングはありませんでした。ちょっとブーイングしたい気持ちはありましたが、とてもそんな勇気はありませんでした。

良いものには惜しみない歓声が投げかける、そうでないものにはブーイングをする、そうすることで演奏家・指揮者・演出家にとっては鍛えられるのでしょう。後で音楽評論家から叩かれるよりも生の評価を体感できる方がいいのでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?