【DX担当者座談会】進まないプロジェクトに弾みをつける3ステップ

昨今、流行り(?)のDX、皆さんの職場では進んでいますか…? サービス開発部門には精鋭エンジニアがそろう当社でも、他部門の業務現場にはまだまだアナログ感漂う業務フローもあり、全社のレベルアップに取り組んでいます。

昨年、全社員が参加して業務効率化ツールの作成に挑むイベント「MACハッカソン」が立ち上がったのに続き、今年3月には「全員DXプロジェクト」が発足。CTOをリーダーに、各部門から加わった有志が、自部門のDXリーダーとして、かつ互いに連携して全社規模のDXを進める実働部隊として、現場起点の活動に取り組んでいます。発足から約3カ月、社内の期待を背負って奮闘中のメンバーたちが集まり、各自の活動状況をシェアしつつ、オペレーション改善という地味な課題に挑む日々の悩みと学びを語り合いました。

▲「全員DXプロジェクト」メンバー

ステップ① テコ入れ効果の高いデータベースを特定する

――3月に「全員DXプロジェクト」が立ち上がり、3カ月近く経ちました。今の活動状況を教えてください。

CTO・荒井:一番大きなトピックは、懸案だった、営業部の顧客データベースの整理についに着手できたことですね。

――活動の概要を教えてください。もともとどんな業務課題があったのですか?

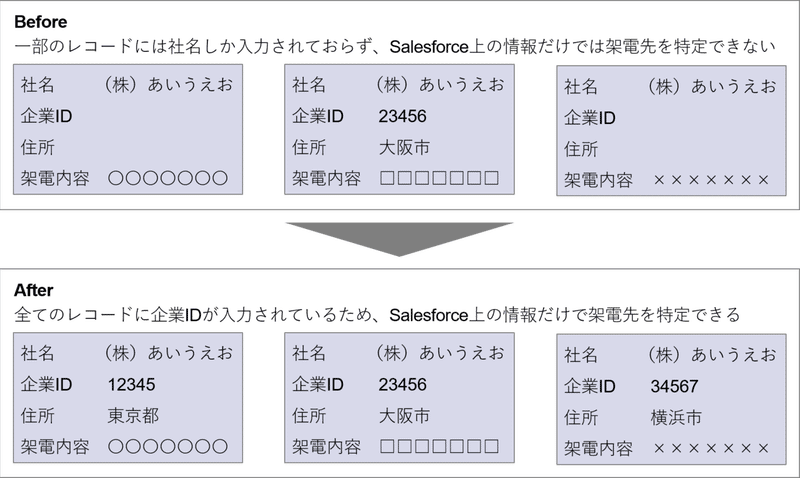

営業・南戸:「M&Aクラウド」の掲載会社を集めるための営業活動では、まずインサイドセールス担当者が電話で商談のアポイントを取っています。そして、その架電先リストは、外部の企業情報データベースから、業種や売上規模を基準に抽出し、Salesforceにインポートしています。ところが、過去にはごく一部の項目しかインポートしていないケースがあったようで……中には、Salesforce上に社名しか入っていないレコードなどもあり、同一社名の別会社を識別しづらいことが、現場の課題になっています。

企業情報データベースから企業IDをインポートしてあれば、簡単に会社を特定できるのですが、過去の架電先に関しては、現状、企業IDの入っていないレコードも散見されます。そこで、全レコードに企業IDを付与していく取り組みを、Salesforceに詳しいCSの加藤さんにも協力してもらって進めています。

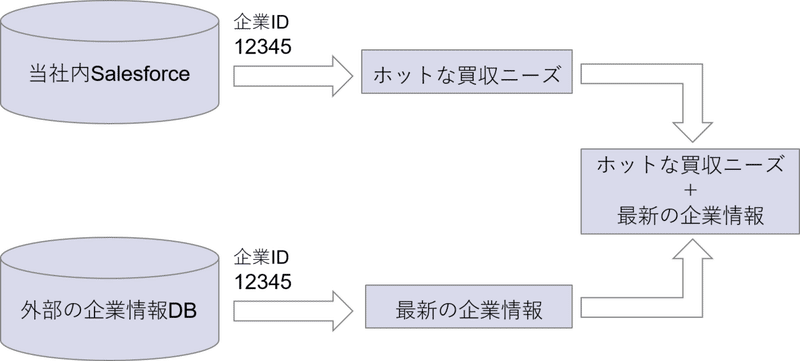

CS・加藤:企業IDさえ入っていれば、企業情報データベースから、常に最新の企業情報を取り込むことも可能になります。しかも、それができれば、インサイドセールスの業務効率が上がるだけでなく、当社独自の有用性の高いデータベースを構築することにもつながります。

というのは、当社のSalesforceにはインサイドセールスやアポイント担当者が各社担当者から直接聞き取った、ホットな買収ニーズが入っています。これと外部の企業情報データベースに入っている最新の企業情報を組み合わせることができれば、特にオフラインでM&Aや資金調達を支援しているM&A Cloud Advisory Partners(MACAP)にとっては大きな価値が生まれてくると思っています。

MACAP・ランディフ:まさにその通りです。僕たちMACAPでは、売却や資金調達を希望されている会社様をサポートしていくにあたり、「M&Aクラウド」掲載企業以外の買い手にも当たっていきます。そうした中、営業部がヒアリングした各社の買収ニーズ情報は、当社最大の資産の一つであり、こうした情報を持っていることは、競合との差別化ポイントにもなります。

――つまり、いろいろな理由で「M&Aクラウド」での記事掲載には至らなかった買い手企業に関しても、営業がヒアリングした情報を社内で有効活用することで、MACAPがオフラインで、最適な売り手企業とマッチングできる可能性が生まれる、ということですね。

ちなみに、今回のデータベース整理の活動がスタートしたのは、何がきっかけだったのですか?

営業・南戸:加藤さんと僕の間では、去年から「早いうちに何とかしなくては」と話し合ってはいたものの、日々の忙しさに紛れ、なかなか着手できずにいました。でも、今年3月の「全員DXプロジェクト」のキックオフで、各部門でどんなデータを管理・活用しているかを洗い出した際、「これは営業部だけの問題じゃない、MACAPにとっても重要な活動なんだ」と気づかされたんです。

CS・加藤:その後、たまたまMACAPの部長が「買い手営業先のデータベース管理について聞かせてほしい」ということで、僕と南戸さんに声をかけてくれました。そこで現状説明をしているうちに、「やはり、懸案のデータベース整理に着手しよう」という展開になり――。

営業・南戸:メンバーは加藤さんと僕、管理者は荒井さんという形で、サブプロジェクトが発足しました。

CS・加藤:このタイミングで正式にサブプロジェクト化されたおかげで、僕たちも自分の時間を割きやすくなりました。周囲を巻き込んでいくうえでも、話がしやすくなりましたね。

コーポレート・永江:それは、僕も前々職で全社規模のDX活動に携わった経験があるので、よく分かります。社内の協力が得られやすいような立て付けができていることは大切ですよね。

ステップ② 活動の最終ゴールを関係者全員で共有する

▲(左から)カスタマーサクセス部(CS) 加藤 耀介、営業部 南戸 聡和

CTO 荒井 和平

――企業IDの付与作業には、どのくらい時間がかかる見込みですか?

CS・加藤:企業情報データベースの運営会社で、無料でIDを調べてくれるサービスがあり、今はそれを頼んでいるところです。とはいえ、調べてもらったIDが戻ってきた後、それをSalesforceに入力していく作業は、社内の手作業でやらざるを得ません。トータル50時間、10人がかりで一人5時間くらいで済むように、めどをつけたいと思っているのですが、今はまだトータル200時間くらいかかりそうで……。ここは何とか、効率的なやり方を見つけたいところです。南戸さんと僕でできる限りの工夫をしたうえで、荒井さんからもアドバイスいただき、最後は荒井さんから、社内関係者に協力依頼をしてもらうつもりです。

――なるほど。その方がみんなに納得してもらいやすいと。

CS・加藤:これは僕が以前、別の社内プロジェクトを推進したときに失敗した経験から学んだことです。こういう活動はなかなか先が見えづらいところもあるのですが、ざっくりでもフェーズ分けをし、要所要所では責任者を交えたミーティングを設けて報告・相談をする。そうすると、「この日までにここまで終わらせなければ」という目標ができるので、進捗管理上もいいと思っています。

営業・南戸:営業部内ではすでに、この入力作業に協力してもらうことについては、メンバーの了承を得ています。大変ですけど、これからの架電業務を効率化し、かつ営業先からの貴重なヒアリング内容を部門を越えて活用できる最強データベースを構築するという最終ゴールに行きつくためには、避けて通れない作業なので。「隗(かい)より始めよ(遠大な計画は手近なところから着手しなさい)」です。

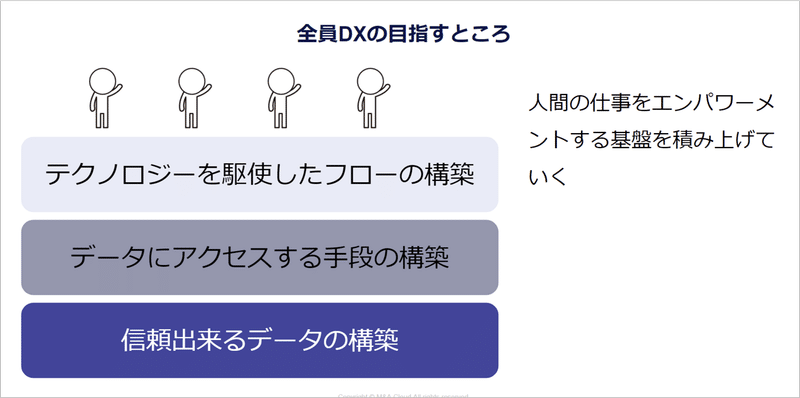

MACAP・ランディフ:DX推進のベースとなる、信頼できるデータを構築していく作業は、本当に地味ですよね。DXというと「〇日かかっていた作業が一瞬で!」みたいな成果を思い浮かべる人が多いでしょうし、先日の「MACハッカソン」のようなイベントの場では、そういった分かりやすく効率化される事例発表が中心になります。でも、データの統合とか整理の段階って、実は全く華やかじゃない(笑)。南戸さんの言う通り、今後のためには、どこかでやらざるを得ない作業なんですけどね。

CS・加藤:ただ本当は、創業期から全レコードを企業ID込みでSalesforceにインポートしてくれていたら、この作業は発生しなかったんですけど……。

営業・南戸:うっ(苦笑)。

CS・加藤:いや、営業部を責めているわけじゃなく、今後の教訓にしたいなと。これはスタートアップあるあるかなと思うのですが、社内のオペレーションが確立されていない時期は特に、目の前の売上目標などの達成に懸命になる中で、「将来のためのデータベースの構築」といったことを、なかなか意識しづらい面があると思います。でも、そこをしっかりしておかないと、いつかこういう大変な作業が発生することになる(笑)。

営業・南戸:その点は、僕も今回身に沁みました(笑)。僕たち営業部は、各社の買収ニーズを収集する最前線に立っている以上、その記録を社内の誰もが分かりやすい形で残していく責任を負っているんですよね。記事掲載だけでなく、将来のM&A成約にもつながっていく財産を扱っていることを忘れずに、今後はデータベースをしっかり管理していきます。

そのためには、まず僕自身、DX担当者として、まだまだスキルアップを図っていく必要があります。かつ、それと並行して、僕以外にも、データの扱いに詳しいメンバーを、部内に一人ずつ増やしていきたいと思っています。

ステップ③ プロジェクトメンバーが率先して、他部門に相談しまくる

▲(左から)システム開発本部 塚原 彰仁、コーポレート本部 永江 悠真

M&A Cloud Advisory Partners(MACAP) 神原 ランディフ

――営業以外の部門では、どんなDX活動をしているのですか?

コーポレート・永江:コーポレートは、おそらく社内で一番、紙で行っている業務が多いのですが、これは当社に限らず、他社でも経理・総務周りは似たような状況にあるのではないかと思います。

当社では最近、ネットバンキングの開通、会計システムの入れ替え、経費精算システムの導入などが進み、ようやくDXの下地が整ってきました。これから本格的にペーパーレス化や手作業での転記作業削減を進めていきます。まず下期(6月~11月)は、「取締役会運営および各種登記手続きのデジタル化」「受注から請求書発行までのフロー効率化」に重点的に取り組もうとしています。

CTO・荒井:永江さんをDX担当者に立てたことで、コーポレート部内のDXニーズが続々と可視化されてきているようですね。

コーポレート・永江:法令や各種規制の順守、株主・社外役員との関係性も重要な部門だけに、拙速な対応にならないよう注意しながら進めていきたいと思います。業務の効率性と上場企業並みの堅牢な管理水準の両立を目指します。

MACAP・ランディフ:MACAPは、サポートしている売り手・買い手企業のニーズに合ったマッチング先を抽出するため、常時、大量の情報を扱っている部署です。先ほどの営業部のSalesforceレコード整理に始まる全社のデータベース基盤構築の進捗を見つつ、MACAPの現場起点で、あるべきデータベース設計の姿を模索しています。

より手近なところでは、つい先日は、塚原さんにサポートしてもらい、スクレイピング(Webサイトから自動で情報を抽出すること)ができて、とても助かりました。僕はスクレイピングという技術の存在は知っていたものの、プログラムを書くことはできない。そこで塚原さんに相談したら、塚原さんはまさに、開発部門の中でもスクレイピングに詳しい人だったんです。

開発・塚原:今、開発部門の中で、エンジニア一人ひとりが自分の専門分野を決めて、「〇〇といえば誰々」と言われるレベルまで知識を高めようとしています。その中で、僕はちょうどスクレイピングを専門分野に選んだところだったので。お役に立ててよかったです。

社内のDX活動が本格化するのは、まだまだこれからだと思いますが、僕に限らずエンジニア全員が、どんどん巻き込まれていきたいという意気込みでいますし、もちろん僕たちからも現場に入り込んで、便利な技術を紹介していきたいです。ランディフさんのように、みんなが遠慮なく相談してきてくれたら嬉しいですね。

MACAP・ランディフ:僕はその点、人に相談することを全くおっくうに感じないタイプなので、これからも分からないことは、どんどん相談させていただきます(笑)。それは結構意識的にやっている部分もあって、まずはこのDX担当のメンバー、次は全社のメンバーが、気軽にエンジニアに相談し、日々の業務を効率化していくことが当たり前になるといいなと思っているので。DXを社内文化として浸透させていきたいですね。

CS・加藤:社内でもMACAPやCSは、すでにDXが自走している状態ですよね。特にCSは、僕だけでなく、部内の全員がさまざまなツールを使い慣れていて、現状すでに自動化できる作業はほぼ自動化できている。あとは、オペレーションをブラッシュアップしていければいい状況になっています。

ただ、僕自身はSalesforceのカスタマイズに当初から関わったこともあり、CSだけでなく全社のデータ管理に関して、社内で一番現状を把握している人間に、いつの間にかなっています。その意味では、今後も自分なりの責任を果たしていきたいと思っています。

Salesforceの次の懸案としては、名刺情報のデータベースなども、ずっと整理されないままに蓄積されている状態です。これまた手がかかりそうですが、将来のためには、早いうちに覚悟を決めてテコ入れしなければと思っています。

CTO・荒井:信頼できるデータの構築は地味で労力のかかることですが、これこそがDXの第一歩だと思うので、部署の垣根を超えて1 Teamで一歩ずつ進めていきたいと思います。

――今後の活動にも期待しています。皆さん、今日はリアルなお話、ありがとうございました!