アラビアで輝く宝物

「激動の時代に求められたのが国のアイデンティティとなる「何か」であり、その答えのひとつがフィンランドデザインだった。」

lumikka担当記事の本文より

TRANSIT58号 フィンランド特集。私たちlumikkaは、取材記事「北の地に生るデザイン」を担当しています。本記事には美術館や工房への訪問、建築家やデザイナーへのインタビューなど、デザインをめぐる旅の様子が綴られています。

前回のコラムから引き続き、記事に掲載しきれなかった取材の溢れ話や旅の記録をじっくりとご紹介していこうと思います。ぜひ、TRANSITの記事と合わせてご覧ください。

今回は、イッタラ&アラビア デザインセンターへの旅を。

イッタラ&アラビア

19世紀の後半に創業したイッタラとアラビア。フィンランドデザインの代名詞ともなっているこの2つのブランドについては、もはや説明不要かもしれません。

イッタラ村の記事では、イッタラのガラス工房への旅をお届けしたので、今回はガラスではなく陶器のことを中心に、旧アラビア工場=イッタラ&アラビア デザインセンターへの旅をお届けしようと思います。

イッタラとアラビアがなぜいつもセットなのかと言うと、現在、どちらもFISKARS /フィスカース社の傘下であるためです。もともとは、ガラスのイッタラと陶磁器のアラビアですが、経済的な事情などによって、組織のあり方は変わり続けてきました。

決して、まっすぐな道ではなかったはずです。望む方向へ進まなかったことも多々あったことでしょう。それでも、創業から100年以上が過ぎた現在もそのふたつの名前が世界中でかがやいていること、オーナーが何度変わろうとも、名前が残り続けていること。

その事実が、彼らの偉大な歴史を証明してくれています。

イッタラ&アラビア デザインセンターまでは、ヘルシンキからトラムで30分ほど。車道を走るトラムの両窓には、移りかわる街の風景がいっぱいに映し出されます。バスとも電車とも違った、独特の滑らかさがあるトラムでの移動はなんだか心地よく、目的地までの旅路さえも楽しむことができます。

ところでなぜブランド名がアラビアなのか。それは、この工場が「アラビア通り」と呼ばれる通りのそばにあったからだそうですが、そもそもフィンランドでは地域の名前がそのままブランド名になることが多いです。イッタラ村の「イッタラ」をはじめ、ガラスブランドの「ヌータヤルヴィ」や「リーヒマキ」、電気通信メーカーの「ノキア」もすべて街の名前に由来します。

1・2Fにあるのはショップやカフェ、図書館など。メインとなる9Fの展示室にはエレベーターで向かいます。

展示室の手前で目にするのは、アラビア アートデパートメント。“旧”アラビア工場と呼ばれるように、アラビア製品の主な製造工場は数年前に海外移転してしまったのですが、アートデパートメント協会(美術部門)はいまもこの場所で研究と制作を続けています。

イッタラとアラビアのデザインの歴史がアーカイブされている展示室へ。

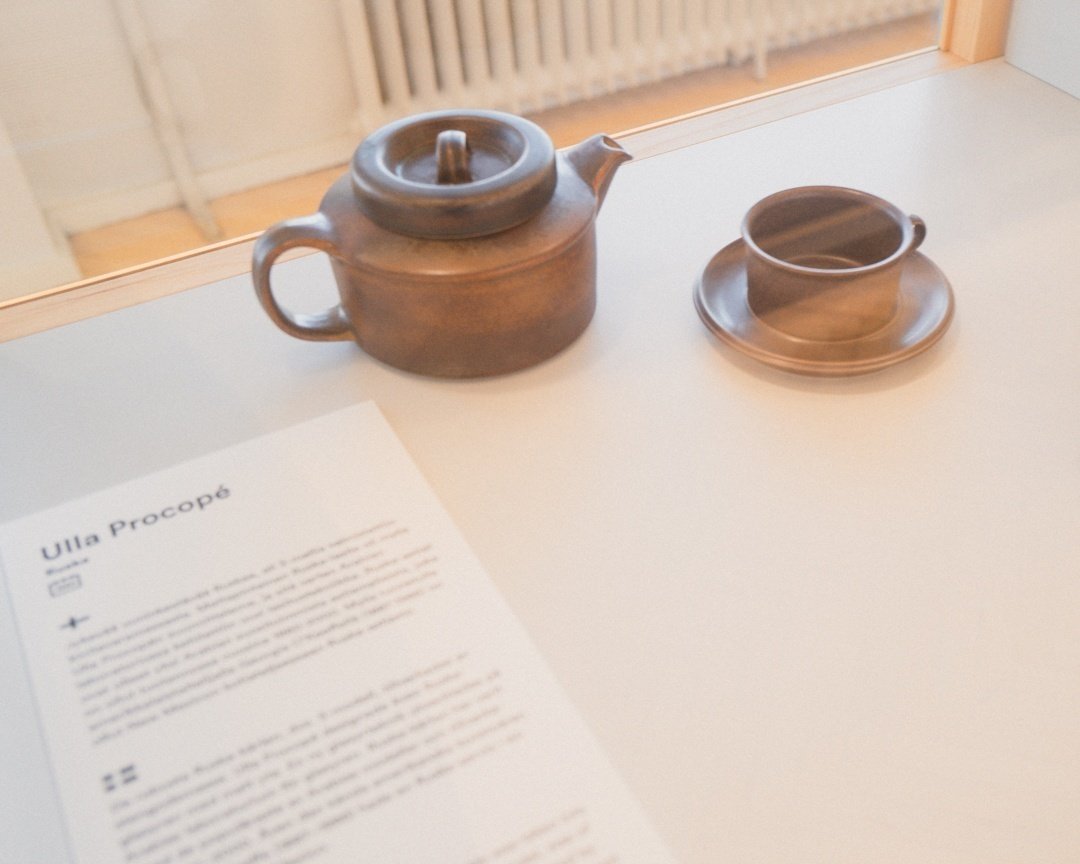

ひとつの空間で、肩を並べながら展示されているアラビアとイッタラの名作たち。ガラスケースの奥には美しい自然が広がります。

工場と自然。

かつて、ここではたくさんの従業員が働いていて、もちろんその中にはデザイナー・アーティストもいました。工場の周囲に広がるこの豊かな自然は、彼らの創造的活動に大きな影響をもたらしたことでしょう。

そこで、美しいデザインを生み出した彼らが見ていたであろう風景を探しに、近くの島「ランマスサーリ(Lammassaari)」へと向かいます。

人、木、川、風。

岩、道、苔、海。

そこに広がっていたのは、人と自然が織りなすある種の楽園のような風景でした。木々の隙間を歩く人、川で魚を釣る人、海辺の岩場に集う人たち。その全てが、なんだか愛おしく思えるような風景ばかりで、そこには確かに、おだやかな時間が流れていました。

フィンランドデザインには「自然が宿る」と言われることがありますが、この風景を見ると、むしろ「人間も自然の一部である」という気がしてならないのです。自然に敬意を払っているというよりは、自然と対等な関係性で生きている感じがします。

市内からはじまり、デザインミュージアムから自然公園まで。一見すると、それぞれは旅のひとつの要素に過ぎないのですが、今こうやって振り返ってみると、実はその全ては関係していて、全てをひっくるめて「フィンランドデザイン」と呼んでもよいのではないかと思ったりもします。

かたちがいいとか、色がいいとか。そういうデザイン的な質の高さは言うまでもなく、しかし本当に価値あることは、きっとそうではないところにひそんでいるのだと思います。

“この美しい風景が、ずっと続いてゆきますように。”

最後は、前々回のイッタラの記事と、同じ言葉で。

.

.

.

2022年の4月よりはじまったlumikkaの活動。

当初から見てくださっている方々も、最近出会った方々も、本当にありがとうございます。

“lumikka”の活動とは、美しさを探すためのながいながい旅のようなもので、順路もなければ目的地もありません。ただ前に向かって、進んでゆくのみです。

留学をしていたのがフィンランドではなかったら、きっとここまでフィンランドと関係して生きていくこともなかったでしょうし、そもそも留学をしていなかったら、「知らない世界を知ろうとすること」への探究心もいまほど無かったのかもしれません。

たった10時間。されど10時間。

フィンランドは、私たちにとってもまだまだ知らないことばかりの未知の世界です。しかし、その土地で生まれた「モノ」を日本に持ち帰ってきているからには、とことん探求しなければならないと思いますし、その美しさを伝える義務(のようなもの)もあると思っています。

言葉や写真は、動画や音など他のメディアと比べると伝わるまでに時間がかかるものですが、旅先からとおくの場所へ手紙を送るような気持ちで、これからも未知なる世界の美しさをお届けしていきたいと思います。

lumikkaによる2023年の長旅も、どうぞよろしくお付き合いくださいませ。

lumikka

—

Instagram:@lumikka_official

Online shop:lumikka shop

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?