ベルギー&オランダひとり旅#03.王立美術館(オールドマスターズ)

ガタンゴトン、ガタンゴトン……プシューン。

通り過ぎる路面電車のその先に、ベルギー王立美術館はありました。開館5分前に到着しましたが、入り口には行列が――。

ベルギー王立美術館

王立美術館の始まりは200年以上前に遡ります。

1794年、フランス革命戦争の末にベルギーはフランスに占領されますが、その際に膨大な数の美術品を収奪されます。当時フランスはヨーロッパ諸国から略奪した多くの美術品をルーブル宮殿に所蔵していましたが、いよいよ入りきらなくなったため、1801年にナポレオンがフランスの支配下にあった15の地方都市(※)に美術館を設立し、割譲する政令を発布します。そして1803年、王立美術館はブリュッセル美術館として開館しました。

※15の地方都市とはブリュッセル、ジュネーヴ、マインツ、ストラスブール、トゥールーズ、ボルドー、リール、カーン、ディジョン、ナンシー、ナント、マルセイユ、リヨン、ルーアン、レンヌのこと。

王立美術館はオールドマスターズ、世紀末、マグリットの3つの美術館から構成されていますが、今回はピーテル・ブリューゲルやピーテル・パウル・ルーベンスなどオールドマスターズの中から個人的に好きだった作品を中心にご紹介したいと思います。

◇◇◆◇◇

Dutch School

この作品は本来、約3.5メートルの家族肖像画の一部だったことが分かっています。19世紀初め、当時の所有者(描かれている家族の関係者ではない)が作品を4つに切り分け(理由は分かっていない)、各画はその後数十年間、別々の作品として取引されることになりました。

(本作品に関するストーリー:"Frans Hals Portraits: A Family Reunion")

絵画を切ったり、部分的に上から塗りつぶしたり、描き足したりなんて話をたまに聞くけど、よくそんなことするよなあと毎回思う。この絵に関しては大き過ぎて売りづらかったのかな。だとしてもねぇ。

いつ見てもヤン・ステーンはイヤらしい男をうまく表現するなあと思う。

見てよ、この表情。ああ、いやらしい。おまけに酒臭そう。

右:ヤン・ダーフィッツゾーン・デ・ヘーム《Flower Arrangement》

オランダ黄金時代らしい自然をモチーフにした絵画。

リスはかわいいし、チューリップもきれいだなあ。

はあ、食器の質感がリアル過ぎで美しい・・・。

こういう静物画もオランダっぽい。

◇◆◇

Dutch School から Old Masters へと続く階段に飾られた巨大な風景画。

ブリュッセルの街並みを描いたそうですが、大きいだけじゃなく実に細かい。ってか、細かすぎ。

◇◆◇

Old Masters

題名にもなっている「ピエタ」って何だろうと調べてみたら、イタリア語で「哀れみ」という意味らしい。美術では、十字架から降ろされたキリストを抱く聖母マリアの題材を指すのだとか。

へえ~。

「こんな変な絵を描くのはボスに違いない!」と思ったらやっぱりボスだった。

ボスの真作を観られるなんてうれぴぃぜなんて浮かれていたけど、実はこれレプリカなんだとか。本物はリスボンにあるらしい。ざんね~ん。

布地の質感が凄すぎて、思わず細部の写真を撮りまくった作品。

布の艶と光り具合、刺繡の感じまで、どう見ても本物だ。

「こ、これは! フアナとフィリップ!!」

後にカスティーリャ王国の女王として即位するフアナは、1496年16歳の時にハプスブルク家のブルゴーニュ公フィリップとの婚姻が決まります。フィリップは「端麗公」「フィリップ美公」と呼ばれたほどの美貌の持ち主。フアナもエキゾチックな美女。初めて対面した二人は政略結婚とは思えない程に激しい恋に落ちます。しかし、もともと遊び人だったフィリップは浮気をはじめ、そんな夫を赦せないフアナは精神が狂いだし・・・(おすすめ:咲熊さんのゆっくり解説)。

「狂女」と呼ばれ、映画やドラマ、文学作品にもなったフアナの人生。

個人的には歴史の教科書に載っている有名な絵に出会った気分だったけど、絵画の前には人が全くおらず・・・。思ってるほど有名じゃないのかなあ。

はっ! この体つき(ボンキュッボンから程遠い薄っぺらな肉付き)はどっからどう見てもルーカス・クラナッハ!

(おすすめ:山田五郎さんの『オトナの教養講座』)

フランス・ハルスとルーカス・クラナッハ(父)は多作&人気だったため、ヨーロッパのどの美術館に行っても観られるんだとか。確かに王立美術館はじめ、今回訪れたほとんどの美術館にあったなあ。あと、どうやら同主題の作品が数多く存在するらしい(Wikipediaより)。

昨年、韓国中央博物館で開催されたロンドン・ナショナルギャラリー展で知り好きになったブーケラール。本作品で描かれているのは新約聖書の一場面で、旅するキリストがマルタとマリアの姉妹の家に迎え入れられるところ。ベラスケスやフェルメールなどの巨匠にも描かれた題材らしい。

ヴァン・ダイクって聞いたことあるな~なんて思っていたら、去年のロンドン・ナショナルギャラリー展で観た《ジョン・ステュアート卿と弟バーナード・ステュアート卿の肖像》を描いた人だった。ルーベンスの弟子らしい。ああ、だから有名なのか。

見たことある絵だなあと思っていたら、ピーテル・ブリューゲルの名が。なるほど、ブリューゲル作品だから有名なのかと思った矢先、横に見えたのはハテナマーク。「1996年の調査で、作者をブリューゲルとすることは極めて疑わしいとされるようになり、今では、無名の画家が、ブリューゲルのオリジナルを早期に模写した良質な複製画であると考えられている(Wikipedia)」

そうなんだ、へぇ~。

せっかくなので「イカロスの墜落」について。

クレタ島の塔に幽閉された父ダイダロスと息子イカロス。ダイダロスは蜜蝋で固めた羽で翼を作り、息子イカロスとともに脱出を試みるも、父の忠告に従わずに空高く飛んだイカロスは太陽に近づき過ぎて翼の蜜蝋が溶け、墜落してしまう(絵画の右下には溺れているイカロスが)。

ギリシャ神話から来たこのお話、人間の傲慢さやテクノロジー批判を表しているらしい。

へぇ~。

16世紀末~17世紀にアントワープで活躍した風景画家のヨース・デ・モンペル2世。ピーテル・ブリューゲル(父)とルーベンスを繋ぐ重要な役割を果たした画家らしい。

この旅ではロッテルダムのDEPOTにあるピーテル・ブリューゲルの《バベルの塔(小バベル)》を観に行く予定だったので、この作品が見られて嬉しかった。小バベルよりもサイズが大きく、圧倒されたんだなあ。

◇◇

◆ピーテル・ブリューゲル

ピーテル・ブリューゲル(※)(1525/1530年頃-1569年)はネーデルランドのフランドル(現在のベルギー)に生まれたルネサンス期の画家・版画家で、アントワープとブリュッセルで活動しました。

ブリューゲルに関して現存する資料は少なく、人生についても詳しいことは分かっていませんが、彼の才能は長男・ピーテルや次男・ヤンをはじめ、その後150年に渡って子孫に受け継がれます。

※同じ名前を引き継いだ、同じく画家の長男と区別するため「ブリューゲル(父)」「ブリューゲル(老)」「ピーテル・ブリューゲル1世」と書かれることが多い。

ブリューゲルといえば、写実的な山岳風景画や農民の生活に焦点を当てた風俗画が有名です。また、初期フランドル派のヒエロニムス・ボスに影響を受けたことから奇怪かつ幻想的な作品も多数残しています。

なんか独特。絵本のようなタッチだこと。

変なヤツらがいっぱい。ホント、ボスっぽいなあ。

色々いるけど、結局気になるのはつぶらな瞳のふぐ。あの子、殴られちゃうの?

(おすすめ:山田五郎の『オトナの教養講座』)

◇◇

◆ピーテル・パウル・ルーベンス

ピーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)はバロック美術を代表するフランドル派の画家です。

1600年~1608年までイタリアで修業し、アントワープに戻ってからは工房を構えて数々の大作を生み出した一方、当時フランドルを統治していた大公アルブレヒト7世と大公妃のスペイン王女・イザベルの宮廷画家も務めます。また、7か国語を駆使したルーベンスは画家としてだけでなく、外交官としても活躍しました。

美術史に多大な影響を与え続けるルーベンス。

彼の作品でまず驚くのはスケールの大きさです。強烈な明暗対比と豊かな色彩とも相まって、非常に力強くダイナミック。劇的な印象を与えます。

朱色の部屋に飾られた巨大な宗教画たちには、ただただ圧倒されました。

数多く展示されていたルーベンス作品の中で最も印象に残った作品。

いやぁ、(当たり前だけど)うまいなあ・・・。

◇◇

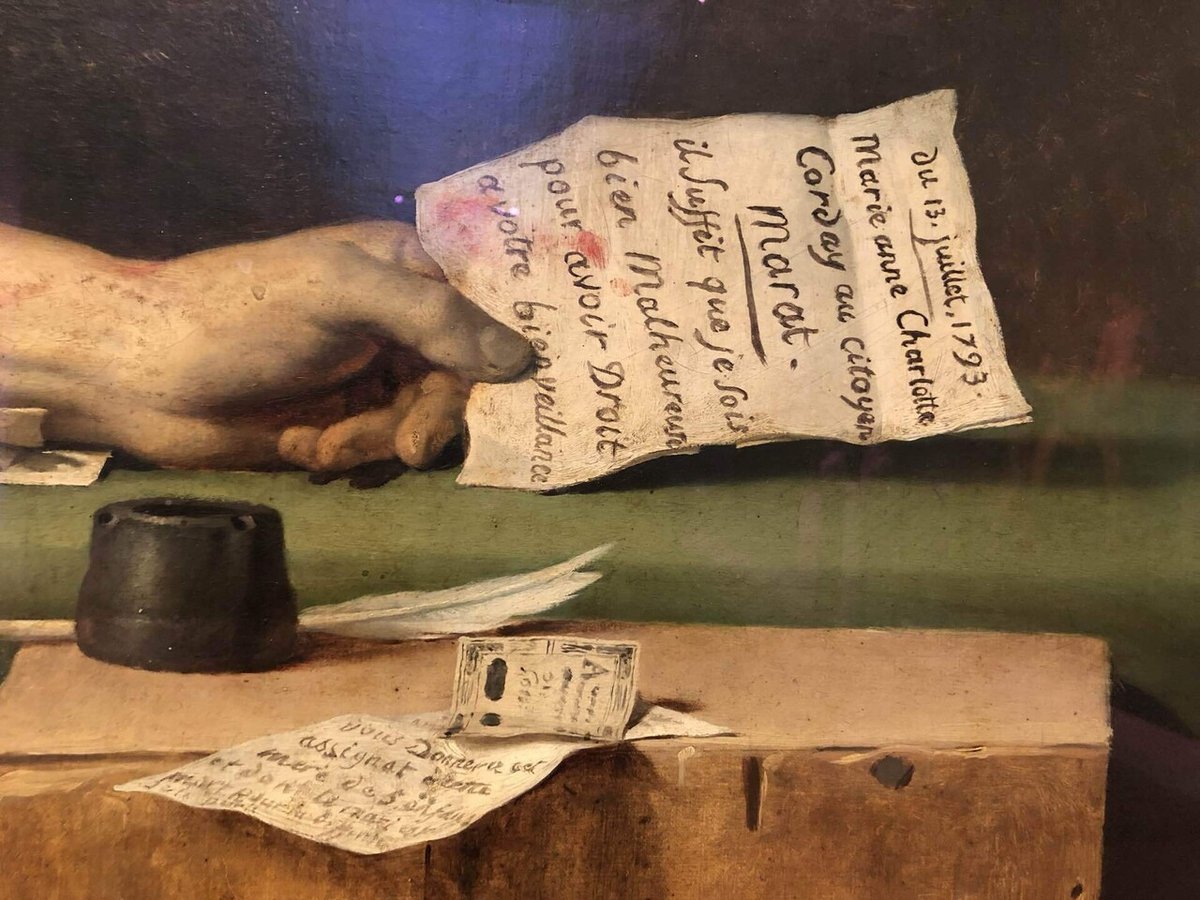

◆ジャック=ルイ・ダヴィッド《マラーの死》

実は今回、王立美術館で最も観たいと思っていたのが《マラーの死》です。

《サン=ベルナール峠を越えるボナパルト》で有名なジャック=ルイ・ダヴィッドの作品で、1973年にフランス革命の指導者ジャン=ポール・マラーが暗殺された場面を描いています。当時のマラーは持病の皮膚病が悪化し、1日のほとんどの時間を入浴に充てていました。そこを面会に来たジロンド派支持者のシャルロット・コルデーによって襲われます。

◇◆◇◆◇◆◇

美術館を観終えての感想は――

「いやぁ、絵画って本当にいいもんですね」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?