【エッセイ】人工の島、人造の魂(4)

★

ある朝のことでした。

起きてからずっと、いつもと変わらないようで、何かが違った感じがしていました。

テレビでは、ひらけ!ポンキッキの歌のコーナーが流れていました。

グラタン パパイヤ チョコレート

勝負に勝ったら おめでとう〜

青いボレロを着て、カモメのマークのついたベレー帽をかぶったのに、私はどうしても外へ出ていく気になりませんでした。

幼稚園自体がいやになった、というわけではありません。

先生の誰かをきらいになったり、友だちとケンカをしたわけでもありません。

ただ、その日に限ってふっと、「行きたくないな」と思い立ってしまったのです。

敢えて言うならば、自分がどれだけ自由なのか、確かめたかったのかもしれません。

行きたくない日には、別に行かなくてもいいんじゃないか、と言い出せる自由。

そういうものが本当にあるのかどうか、幼い私はいまだに測りかねていたのでした。

これは表立ってはこんな風になっているけれど、本当はこういうものなんだよ、と教えてくれる人は、誰もいませんでしたから。

「今日は、行かない」

と、私は母に向かって宣言しました。

どうして?

彼女は膝を折ってしゃがむと、こちらの目の奥を見つめながら尋ね返してきました。

「何となく、行きたくないから」

そう。

母は、どちらかと言えばケロッとしていました。私が生まれる前には、小学校の先生だったのです。だからこの手の出来事には、ちょっと慣れていたのかもしれません。

じゃあ、園長先生にそれを伝えに行こう。ちゃんとお話しをしないと、わかってもらえないよ。

私は、それもそうだと納得し、いつもと全く同じように、母と手をつないで外へ出ました。

おはよう

はるちゃん、おはよう

道みち出くわした同級生やそのお母さんたちと、元気に朝の挨拶だって交わしていました。

正門の前まで来ると、園長先生と他の先生たちが、いつもどおりにこにこ笑いながら、並んで頭を下げていました。

おはようございます

おはようございます

私は、つかつかと園長先生の目の前まで歩いてゆきました。

見事な銀髪をアップにし、グラスコードをつけた鼈甲ぶちの眼鏡をかけて、朝からばっちりとスカートスーツで決めた園長先生です。

はい、おはようございます

「休みたい」

私は出し抜けに言い放ちました。

えっ?

訊き返した園長先生の目は、ふいを衝かれ、笑顔のガードを一瞬解いてしまっていました。

「毎日毎日来てるんだから、たまには休みたい」

そこで私は、リアルな大人の表情、とでも言うべきものを目の当たりにしました。

園長先生は無言のまま、文字どおりこちらの頭越しに、他の先生や母と小さくうなずき合っていました。

次の瞬間、私は何人もの大人たちの手によって、地面からふわりと持ち上げられていました。

「ちょっと、やめて、やめてよう」

どれだけもがいても、身動きが取れませんでした。まるで抵抗ができないのです。それはひどい、屈辱的なことでした。自分の完璧な無力さを思い知らされるのですから。

私はたちまち、他の園児や保護者たちが見ている前で、園内へ運び込まれてゆきました。

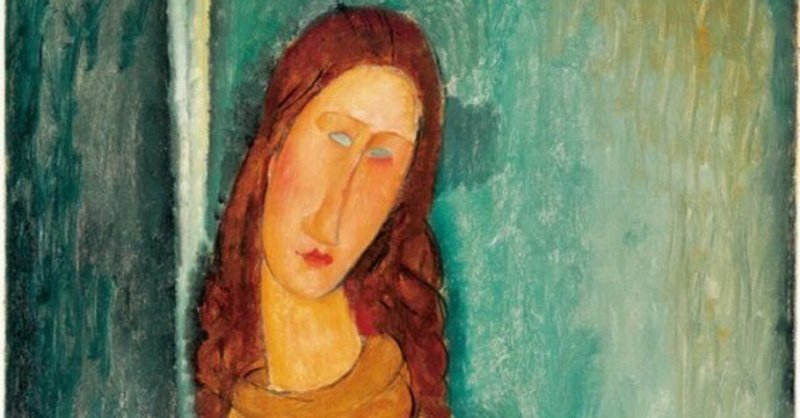

ぎゅっと顎を引きながら、母の姿を捜し求めていました。こんな状況から私を助け出すことができるとしたら、母しかいません。が、ようやく見つけた彼女は、モディリアーニの絵の中の人みたいな目をして、ぼんやり立ち尽くしているばかりなのでした。

「やめて、やめて」

大人たちの頭上へ掲げられながら、私は溺れる魚みたいに曇り空を仰いでいました。

園庭に差しかかった時、マリンの尖った二本の角と、黄色い両目が視界の端にちらつきました。

すると、雲をぐわんぐわんと揺るがすような笑い声が、私の耳の穴いっぱいに響き渡りました。

「ハッハッハ! ざまあないなあ、はるちゃん。まるでお神輿じゃないか!」

ワッショイワッショイ

ワッショイワッショイ(フーゥ フーゥ)

ずいぶん遠くから、お囃子の声が聞こえてきました。

ドンドンドコ

太鼓の響き。

カンポンカンポコ

鉦や鼓の音。

ピィーヒュープッ

笛の調べ。

しかしここは元々海の上だったので、古風なお祭りとは縁もゆかりもないはずです。

マリンはそんなことにはまるでお構いなく、長いあいだ地面に埋まっていた両腕を伸ばし、思いきり空へ突き上げました。膝を伸ばして穴の中から立ち上がると、分厚い雲に向かって吠えました。

ビル・の・ま・ちにガオー

「太宰治はこう書いているよ。『皮膚感覚が倫理を覆つてゐる状態、これを低能といふ』。きみはこれから、ずいぶんと回り道をしていくことになるんだろうね! 一体いつになるかわからないけれど、もしここへ戻ってくることがあれば、きみはきっと発見するだろう。昔と少しも変わっていない自分自身を。そして気がつくだろう、その時に感じていた気持ちだけが、自分にとっての真実だったんだと」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?