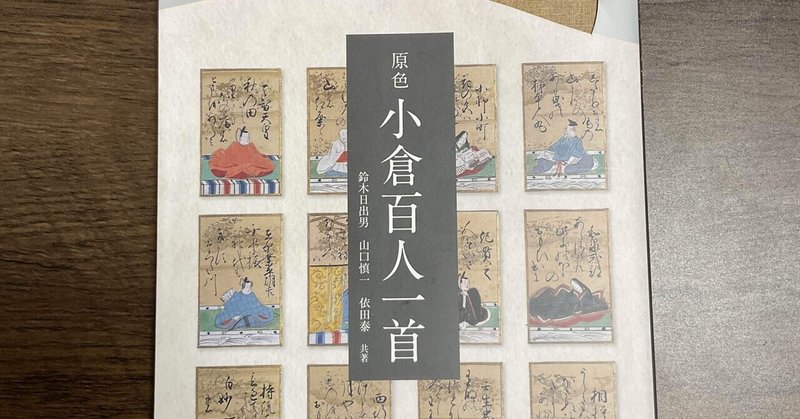

わたしの好きな和歌 〜百人一首より〜

こんにちは、まりもです🌿

突然ですが、

皆さんは子どもの頃、百人一首は得意でしたか?

小学校中学校では

必ずと言っていいほど大会がありますよね。

わたしは上の句と下の句が頭の中で繋がらなくて

大会でも固まってて、

ほとんど札を取れませんでした。笑

そのためか、子どもの頃はほとんど百人一首に興味はなく……

けれど、大人になって改めて読むと

「なんて綺麗な歌ばかりなんだ!」と

その魅力に気付きました😳(やっと…)

今で言う日本らしさや日本人の美意識が

十人十色ならぬ、百人百色で並べられてて、

読んでいるだけで身が清められていく感じがします。

それぞれの作者の背景や、逸話を調べるのも面白いですよね。

そこで今日は百人一首より、

わたしの好きな和歌をご紹介します。

これやこの行くも帰るも別れては 知るも知らぬも逢坂の関

(これやこのゆくもかえるもわかれては しるもしらぬもおうさかのせき)

歌意 : これがあの、これから旅立つ人も帰る人も、知っている人も知らない人も、別れてはまた逢うという逢坂の関なのですよ。

百人一首の歌番号10番目、

蝉丸(せみまる)の歌です。

せみまるって名前が何か可愛らしいですね。笑

この蝉丸さんは平安時代の、

盲目の琵琶の名手であったという伝説があるそうですが、その経歴は詳しくは分かっていないようです。

この逢坂の関跡の近くには蝉丸さんを祀った神社もあるそうなので、一度御参りしてみたいなあ。

そして、以前わたしの記事に登場してもらった

鴨長明さんの「方丈記」にも蝉丸さんの名前が出てきます。

(三十一段の「粟津の原を分けつつ、蝉歌(せみうた)の翁が跡を訪(とぶら)ひ……」)

この歌の1番好きなところは、

「言葉のリズム」と「対立する言葉」が並んでいるところです。

口の出して読むと一層この歌の素晴らしさが分かりますね。

「行く」と「帰る」、

「知る」と「知らぬ」、

「別れる」と「逢う」

この3組の対立する言葉がリズムと歌の意味に奥行きを持たせているように思います。

この歌の解説には、

「知っている人も知らない人も、逢っては別れ、

別れてはまた逢う逢坂の関はまさに人生の縮図のよう」

「歌の背後に潜むそうした人生への認識が、

ただの戯れ歌になるのをすんでのところで押し留めている」

と書かれています。

なるほど、歌の中に作者や当時の人生観が隠れているんですね。

この蝉丸さんの歌からは仏教観というか無常観というか、

そういうものも感じられるなあ、と思います。

余談ですが、

この歌は百人一首の中で唯一、濁音・半濁音が使われていない歌なのだそうです。(Wikipedia先生より😌笑)

リズムといい、口に出して心地よい所以はそこにもあるのかも知れませんね。

百人一首には他にも素敵な歌がたくさんあるので、

これから勉強していきたいと思います!

ここまで読んで頂き、ありがとうございました♪

それでは!

22/11/11 まりも (あ!!ポッキーの日!!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?