ブックトーク:虫と話す人たち

(注)最初の原稿は1月に書いています。今更ながら校正して投稿。

長すぎるので前置きカットして、虫についてのあれこれをブックトーク形式で語ります(児童書多め)。

始まりは、子どものための本

苦手な虫もいるけど、可愛いやつもいる。しかし愛してるとはいえない虫との関係でしたが、数年前から仕事で子どもと接するようになり、距離が縮まりました。子どもはとにかく色んな虫を捕まえてきては、知りたがる。何の種類で何を食べるのか、どうやって飼うか・・・子どもたちと一緒に調べるうちに興味が出てきた。まずおさえるべきはダンゴムシ。コンクリートを食べ、エビや蟹と同じ甲殻類で、驚愕することだらけ。なんといっても、触ることに抵抗が少なめの容姿であり、おとなしいのがいいですね。丸くなるとかわいいし。虫は苦手でも、ダンゴムシは大丈夫という子も多いです。たくさんあるダンゴムシ絵本の中、お勧めのロングセラーがこれ。

もちろん王道の「ファーブル昆虫記」やファーブルの伝記も必読。絵本タイプは低学年から読めます。

虫たちの危機(日本ミツバチ)

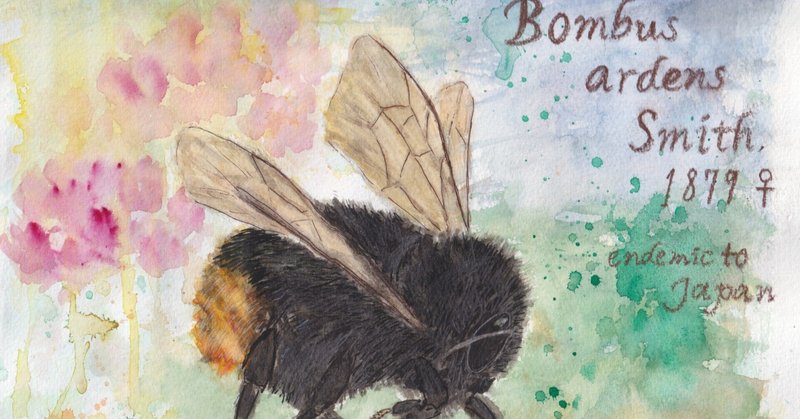

ミツバチは、全ての生き物にとって重要な存在。わたしもミツバチのことを学びはじめ、家でも飼育を試みました。分蜂時、自然に巣箱に入るのを待つものの、2年続けて失敗。日本ミツバチに来てほしいのに、庭や畑で目撃するのは西洋ミツバチばかり。こんな田舎の山奥ですら日本ミツバチは激減したのかと思いました。「いるとしても人家のないところで自然に生活しているので、人間の作った巣箱にわざわざ入らないのでは」との意見を先日聞いて、納得。田舎すぎない方が、巣箱に入りやすいのかもしれません。飼育については地元の方に教わりましたが、入門書としてこちらを読みました。非常に分かりやすい。虫と話す人は、謙虚な姿勢の方が多いです!

ちなみにサムネイル画像は自分で描いたものですが、昆虫の中でも特に好きな「飛ぶぬいぐるみ」、コマルハナバチです。もふもふ最高。

ダーウィンとミミズ

虫とは呼べないのですが(漢字では「蚯蚓」)、ミミズをひたすら研究し続けたのがダーウィン。仮説を証明するため、40年間も一途にミミズと付き合うという研究者魂!!ミミズは大地にとって非常に重要な存在です。つまり、地球上の多くの生きものが恩恵を受けている。進化論だけ見ると、ん?と思う人だったのですが、この本で完全に見方が変わりました。何で読んだか忘れたけど、ダーウィンの思想そのものが、歪曲されたり勘違いされている可能性が高いとのこと。マルクスもそうみたいですね。

虫愛づる姫:ナウシカ

虫にとっての環境が、どんどん悪くなっている。微生物にとっても同じこと。そして植物や菌類も、動物も、どんどん息の根を止められていく。遺伝子操作、農薬、森林の皆伐あるいは放置、あちこちの土壌を削ってコンクリート詰め・・・数え上げればキリがない。動物には人間も含まれます。

これをマンガで表現した、おそらく最も有名な作品が「風の谷のナウシカ」。わたしは原作を昨年初めて読みました。全7巻。

ナウシカでは「蟲」の字も使われますが、いわゆる「虫」を含めた様々な生き物を指していると思われます。

わたしが熊楠を好きになったのがきっかけで近年注目している「粘菌」。これも「虫」ではない特殊な生物ですが、かなり重要な生物として描かれていました。巨神兵も映画とは違うイメージで、泣けた。アニメ映画のストーリーは、ほんの入り口。是非とも原作をお勧めします!これは大人向けです。読解力があれば小学生もOK。

*粘菌の情報は、こちらでどうぞ。

「熊楠ゼミ」「読書小屋」からも読めます。

虫語をあやつるドリトル先生

虫愛づる姫ナウシカに続いて読んだ児童書にも偶然(必然?)のシンクロで、虫が登場。

(前略)虫からほんとうに科学的価値のあることをたくさん学べるのではないかと期待できる。人間には本能的知識が足りない。とりわけ、文明人と呼ばれる人たちにはね。」先生は、じっと思いにふけりながら、しばらく口をつぐみました。「つまり、文明にそまらない人たちのほうが」と、やがて先生は、つづけました。はるかにすぐれていたんだ。ロング・アローをおぼえているだろう?」

ちなみに月から飛んできた使者は、飛行機サイズの「巨大な虫」でした。月では全部でっかくなっちゃう!

ドリトル先生の月シリーズは3冊続きます。虫や植物、動物たちと巨人が月で暮らす世界は、ファンタジーとして面白く読める一方で、わたしたちの世界(地球)はどうだろう?と考えさせられます。

すべて虫語で書かれた絵本「なずずこのっぺ?」

「なずずこのっぺ?」「わっぱど がららん」「ずんずうぅぅ!」「じゃじゃこん!!」

愛嬌のある虫たちと植物が登場し、すべてが虫の言葉で書かれていて、ストーリーは推測するしかない。日本語訳はアーサー・ビナードさん。類い稀な言語センス!子どもたちが大好きな絵本で、言葉の意味を絵から想像して楽しめます。解読できると嬉しい。しかしこの絵本のタイトルを正確に言える子どもは少ないです。

虫塚を建立した養老さん

虫のことをあれこれ言っていたら、友達が教えてくれた展覧会。2022年1月30日まで京都で開催されていました(行けなかったけど)。

リンク先の養老先生プロフィールから、わたしの好きなところを引用します。主な学歴・職歴は別によい。笑

京都国際マンガミュージアム名誉館⻑。⼩学校4年⽣から昆⾍採集をして標本を作製。現在は神奈川県箱根に通称「養⽼孟司昆⾍館」を持ち、鎌倉の建⻑寺に⾍塚(設計:隈研吾)を建⽴、毎年6⽉4⽇「⾍の⽇」には⾍供養を⾏う。現在はゾウムシの分類に凝る。昆⾍に関する論⽂も多く、新種もいくつか記載している。

特別展 虫めづる日本の美-養老孟司×細見コレクション-

養老孟司プロフィール

この虫塚が、すごい。養老さんが虫塚を作った経緯はこちらでどうぞ。

(養老)森が無くなっていくということは、森に住んでいる生き物は皆、住むところがなくなるということです。なかでもいちばん多いのは虫です。

農薬、ミツバチとネオニコチノイドのことも話題に上がっています。対談相手の池田清彦さんの発言もかなり笑える!そして、深い。

(池田)虫はコントロールできませんからね。虫屋ではない、ふつうの人は、自分がコントロールできることしか興味がない。虫は行ったって捕れるかどうか分からない。その「捕れるかどうか分からない」というのが面白いんですけどね。

このお2人を含めた著者3人による本も、友人に紹介されたので読みました。面白いです!が、危機感もビシバシ感じる。様々な原因が積み重なって、今の子どもたちの多くは生存力が弱い。その原因を作っているのは大人たちだと、わたしは思います。

そういえば虫じゃなくて鳥(シジュウカラ)の言葉を研究してる人もいたな・・・なんて思い出したけど今回はここまで。

終わりに、この言葉でしめくくります。

「ミツバチがいなくなると、その4年後には人類も滅びるだろう。」(アルベルト・アインシュタイン)

よろしければサポートをお願いします。クリエイティブな活動をしていくための費用とさせていただきます。