ラテンアメリカ文学は苦手かもしれないことが分かった(ウサギノヴィッチ)

どうも、ウサギノヴィッチです。

みなさんは、だれかとどうしてもいたいときと瞬間みたいなものはありますか?

ぼくはよくあります。

というか、ぼくは根っからの寂しがり屋なので友人知人に一回会ってしまうと別れを惜しんでしまいます。

ぼくは実家暮らしなのですが、両親という他人ではダメなのです。血の繋がってない他人じゃないとダメなのかもしれません。もしかしたら、今は一緒に暮らしてない弟なら別かもしれません。

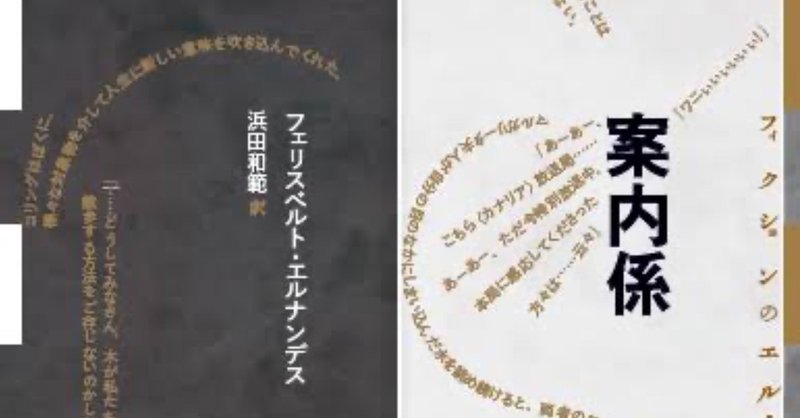

さて、なぜこんな問いかけから始まったのかというと、今回読んだ短編がフェリスベルト・エルナンデスの『誰もランプをつけていかなかった』(水声社 「案内係」より)というお話を読んだからです。

うまくは言えないけど、話の根幹にあるのは人との深い繋がり。いや、愛なんですけど。それを一言も使わずに書き上げた作品なのではないだろうか。

ぼくは前後の場面の関係がうまく読み取れていないのだけれども、前半は主人公がある家の中で嫌々ながら人前で朗読をしている。説明するのが下手な紳士が感想を言うのをみんなが嫌がっているシーンがあり、最後に主人公はその家で調律の外れたピアノを弾いて欲しいと頼まれる。すると朗読を聞いていて残っていた未亡人が泣き出す。みんなは、静かに明かりもつけずに去っていく。そして、主人公も去ろうとしたときに家の姪に、「お願いがありますの」と言われて引き止められて物語は終わる。

いや、ぼくの説明では不足していますね。

これは実際に作品を読んでいただいた方がなにがすごいのかわかってもらえると思います。なんか、作品の雰囲気が静かでいて、最後にドッとした終わり方をするという構造がファーストインプレッションでハマりました。こういう余韻を持たせたオチ書いてみたいんだよねーと思いました。

でも、実際、なんでぼくがここまで語りにくそう書いているかというと、南米文学がそこまでぼくの性格に合わないのではないじゃないかという疑惑があるからです。

前のシーズンだと、コルタサルがそうですけど、その時は完全に書くことを放棄してしまっています。今回は書けると思ったのですが、うまくいきませんでしたね。

結局、ぼくは人の心理を描写されているものが好きなのではないだろうかと思います。だから、激情的な話は乗り移ったかのように素早く読めます。

でも、南米文学は風景や描写やマジックリアリズムを中心に書かれているので、頭では分かっていることでも、実際、100パーセント心が分かっているかと言われればそうではないということが、今回露呈したのかもしれないです。

まぁ、反省文はこの辺にしておきます。

でも、読んでいて場面が浮かんできたのは間違いないし、難しい表現をしていながらも、それを噛み砕いて解釈はできたから、小難しい小説ではないです。

ただ、会話の中に出てくる比喩がわからなかったです。それがどうやってなにを表現して、なにを表しているのか。

ぼくはまだまだ勉強不足でした。

次回は頑張ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?