脳構造マクロモデルで読み解く人間行動選択#11 エマニュエル・トッド(2)「世界の幼少期~家族構造と成長」

ーー「家族構造」における「女性の権威」が高い地域ほど、近現代における成長力が高いーー

人口統計データをベースに、近現代の政治現象と経済現象を、家族構造から見通すことが出来ることを示した、フランスの歴史人口学者で、現代最高の知性の一人と称される、エマニュエル・トッド。

前回の#10では、1983年のトッドの著作『第三惑星』を軸に、家族構造に埋め込まれた「自由ー権威」「平等ー不平等」の価値観(の違い)が、政治現象への反映として、イデオロギーシステム(の差異)として立ち現れてくる構造と理由について、豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RT(Model Human Processor with Real Time constraints)を適用して読解を行った。

(MHP/RTの概要については本稿の#0を参照されたい)

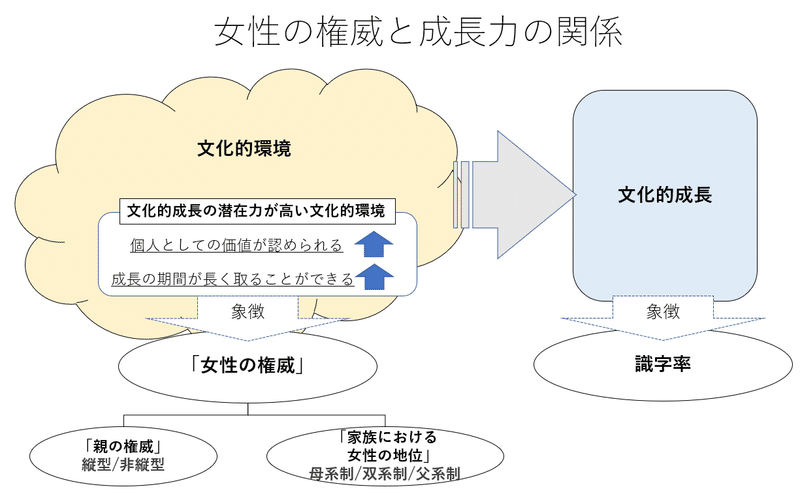

今回は、1984年の『世界の幼少期』(『第三惑星』と同じく『世界の多様性』に収録)を軸に、トッドの独創性と知性が導いた、オリジナルな発見の2つめ、「(近現代の)成長力(成長の潜在力)の差異は家族構造における女性の権威の差に見出すことができる」ことを読み解いていこう。

『世界の幼少期』で、トッドが明らかにした成長と家族構造の関係は、冒頭に記載した、「家族構造」における「女性の権威」が高い家族類型ほど成長力が高い、ということである。

なぜ家族構造の中で「女性の権威」が高いと成長力が高くなるのか。成長力の高さを映し出す「女性の権威」とは何か。トッドの発見の構造を、豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RTを用いて再確認することが本稿のエッセンスである。

「女性の権威」が高いと成長力が高くなる「構造」は、以下に集約される。

1:成長は、人間が個人として成長できる文化的環境に依存する

2:文化的環境の成熟度は、家族における「女性の権威」に象徴される

⇒ 拠って、「女性の権威」が高い家族分類ほど成長力が大きい

このトッドの指摘した、「女性の権威」と成長力の関係構造は、「文化的環境」を介在させるとより理解し易い。本稿筆者による図解も示しておく。

成長の構造と因果関係~まず家族構造がある

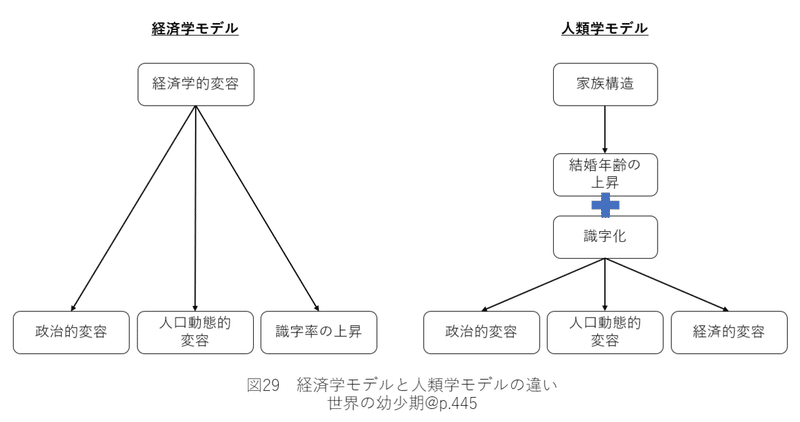

トッドの成長と「女性の権威」の関係を理解するには、まず、成長の構造を捉え直す必要がある。トッドが捉えている成長の構造は、よく経済学で唱えられているような経済的発展が近代の発展を導いたとするロジックには与しない。「文化的な変容が、政治的な変容・人口動態的な変容・経済的な変容に先立つものである」とするのが、トッドの成長の構造である。

つまり、因果関係の捉え方が経済学の常識と逆なのである。「経済的な成長(変容)があったから(識字化に象徴される)文化的成長が進んだ訳ではない」という捉え方が、まず根本的に重要である。

トッドのこの因果関係の捉え方が適切である=歴史的な経緯を踏まえて事実に基づいていることは、例えば、前回#10のイングランドの家族形態は、13世紀から核家族型であった、ということを思い起こして貰えるとよい。都市化・工業化が核家族化を進めたのではなく、核家族型だったから、都市化・工業化がよりスムーズに進んだ、のである。

成長の因果関係の構造の違いを視覚的に理解するために、『世界の幼少期』に記載された経済学モデルと人類学モデル(トッドの考え方はこちら)の違いを示す図を以下に転載しておく。

上の図29の中に包含されているように、トッドは文化的成長を象徴するものとして統計的にデータが存在する識字率にフォーカスしている。識字率と政治現象、経済現象の関係を眺めることで、文化的成長が、政治的成長、経済的成長の母体となっていることを確認していこう。

識字化がもたらした革命~政治の近代性

識字率が文化的成長を表す指標となり、文化的成長が政治的な成長に先立つ理由は、『世界の幼少期』の後半部分、政治、人口動態、経済の近代性を識字率を軸に俯瞰していく第二部の冒頭、次の箇所に凝縮されている。

「ある国、ある人民が大衆規模での識字化に達するとき、政治的な騒乱なしに進行することは稀である。それらの混乱は状況によって革命のかたちをとることもあれば、そうでない場合もある。しかし読み書きの習得は、常にイデオロギー的な概念をそれまで反応できなかった人々の手の届くところに置くことになるのである。」

(『世界の幼少期』第6章, p.448、太字は本稿筆者)

「イギリスの歴史家ローレンス・ストーンは、イギリス、フランス、ロシアでの三つの革命の極めて重要な共通点を発見した。それはこれらの政治的、イデオロギー的な騒乱の直前に、男性の識字率が50%に達したところであったということである。」

(『世界の幼少期』第6章, p.449、太字は本稿筆者)

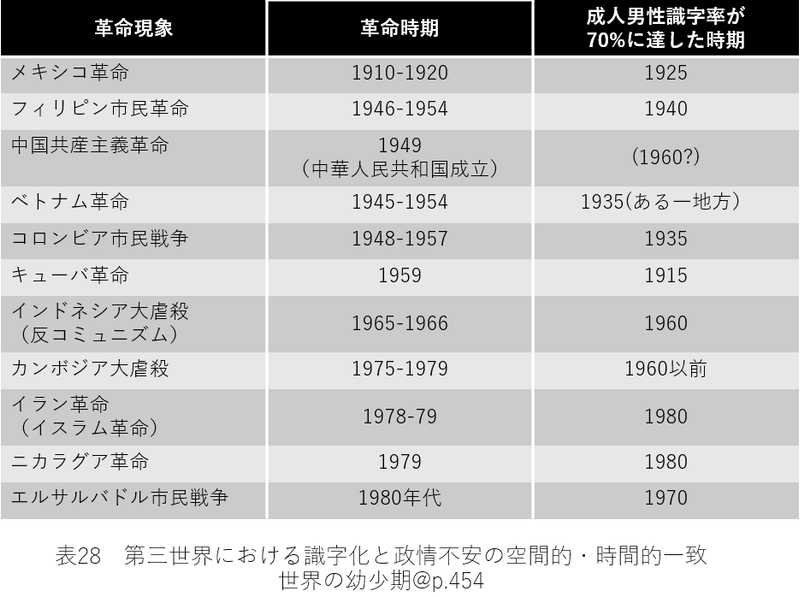

識字率が一定の水準を超えたとき、政治的なうねりや騒乱がもたらされる。ストーンが見出したイギリス、フランス、ロシアの共通項であるだけではない。3カ国以外の世界の市民革命や騒乱と識字率が70%の水準に達した時期をトッドが纏めている次の表(『世界の幼少期』p.454の表28)を眺めると、識字率の一定割合への到達が、各地域の革命や騒乱にほぼ先立っていることが分かる。

即ち、政治的な革命が識字率を高めることをもたらしたのではない。識字率の拡がりが、政治的なうねりの母体となっていることを感じとって貰いたい。

識字率の上昇が経済的成長を導く

次に、識字率・文化的成長と経済的成長の関係を見ていこう。識字率の上昇(が表す文化的成長)がもたらした政治的な変容との直線的な分かりやすい関係に対し、識字率と経済的成長の関係は、もう少し、段階的に捉える必要がある。

「経済的な成長」を「生活が一定水準に到達する」こととするならば、識字率が上がったところは、すぐに生活水準が上昇する、ということはほとんどない。かなりの長い時間を経て、識字化の一定水準到達に続いて、生活水準の上昇が見られる。識字化の一定水準の到達の後、生活水準の一定水準の到達にタイムラグがあるのはなぜか。

識字化にまず続くのは、死亡率の低下である。識字化率と死亡率の低下はかなり高い相関関係にあることが人口統計データから明確に見て取ることができる。

死亡率が低下すると、人口が増加し、人口と食料の均衡が崩れる。この過渡期には食料危機や飢饉などのかなりの緊張状態が生まれる。拠って、識字率の上昇が、生活水準の上昇に一直線に連動しないのである。

人口と食料の均衡が崩れる過渡期には、並行して農業生産性の向上と出生率の低下が起こり、これらの効果により、安定的な状態が産み出され、ようやく生活水準の上昇が起動し始めるのである。

トッドが『世界の幼少期』でヨーロッパの観察を軸に示した、このプロセスの最大のポイントは、生活水準の上昇は、原因ではなく結果である、という点である。

即ち、近代までの歴史においては、生活水準が上昇したから識字率が上昇する、のではなく、識字率が上昇したから、複合的なプロセスを経て、結果として生活水準が上昇した、のである。

即ち、経済的成長が識字率を高めたのではなく、識字率が高まったこと=文化的な成長により、結果的に経済的な成長がもたらされるのである。

この文化的成長と経済的成長の因果関係の捉え直しが、世界の成長の差異、成長の潜在力の差異を見通す鍵になる。

トッドいわく、経済的な成長ありきでものを眺めていると、世界の成長の時間的な多様性や次の成長のテイクオフを予見することが出来ない、のである。

子供は成長する価値があるもの、という

「文化的な環境」の成熟度を象徴する「女性の地位」

文化的成長が経済的成長に先立っている、ということを改めて確認したところで、トッドの発見の核である、成長と家族構造の関係にフォーカスしていこう。

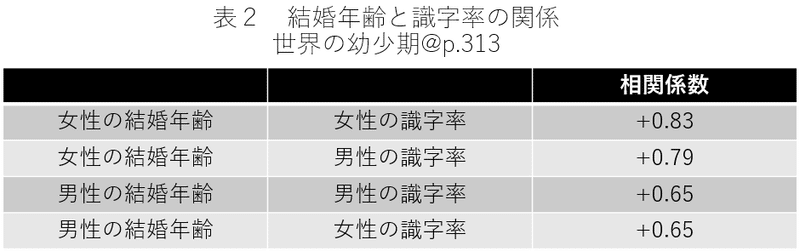

トッドは統計データを眺めながら、識字率と女性の結婚年齢の相関が極めて高いことを見出した。特に性別で観た場合、男性の識字率との相関係数は、男性の結婚年齢よりも女性の結婚年齢のほうが高い。

「1970-1980年頃の女性の結婚年齢と識字率の相関関数は非常に高く、プラス0.82である。世界で人々が読み書きできる地域というのは、女性があまり早く結婚しない地域であり、成長期間が長い地域である。」(『世界の幼少期』第1章、p.311、表と文中の数値は異なっているがともに原文ママ)

トッドが述べているように、相関関係は、因果関係ではない。即ち女性が結婚する年齢が高くなることが識字率を高めることを意味しない。しかし、この2つの相関関係は、それぞれが強い関係を示して高まる要因として、背後に同じような文化的な環境が必要であることを指し示している。

まず、女性の結婚年齢が高い、ということは、女性を集団の生存戦略上の交渉材料(婚姻を通じた縁戚関係の拡大)や労働力提供者としてのみ扱うのではなく、その集団において、女性が個人として尊重されているということを含意する。

一方、識字化の上昇の背後には、集団として文字を学習し体得する割合が高くなるように、成長期間を長く取ることのできる環境がある。これは、個人の習熟や成長が尊重されている環境であることを意味する。

即ち、トッドの表現を借りれば、結婚年齢の上昇と識字率の上昇は、共に「人間の成長プロセスという発展と豊かさへ向かう構造的に同一の運動の一部」なのである。

「子供の教育における女性の役割の重要性を認識できるのも、人間科学が成し遂げた偉大な発見によるなどと考えるのはまったく論外である。しかし識字化を成長期間という一般プロセスのひとつの構成要素と考えるならば、男性と女性、夫と妻、そして殊に母と子供との間に統計的な関係が浮かび上がってくるのは自然なことである。つまり子供たちがより速く進歩するところは、母親たちが成人として遇されるところなのである。

とはいえ、それは女性たちが男の子供たちに読み書きを教えるということを意味するものではまったくない。(中略)一般に男性の識字率は女性のそれよりも高い。したがって女性に負うところのものは、教育的な雰囲気、精神的、学業上の規律に対するある態度の創造であり、書記文化を教育するという直接的な役割ではない。」(『世界の幼少期』第1章,p.313)

つまり、女性が適切に成人として遇される、という集団の「文化的態度」が重要なのである。適切に遇されるという状況と環境、即ちトッドのいう「態度」が、子供は成長する価値があるもの、という雰囲気を集団に生み出し、雰囲気を逸脱させない規律を含めて「文化的な環境」として育まれていく。

また、識字化が進むためには、集団の生存戦略上、暴力のような体力に基づく能力による権威の継承が尊重されないこと、集団としての全体能力の向上には文字を読めることが不可避的に重要であるという文化的環境も、同様に集団の社会規範として形成されていることが不可欠であろう。

(前回#10の権威主義家族の類型の箇所も参照して貰いたい)

集団の形作る文化的環境が、脳構造マクロモデルから捉えても、人類の集団としての進化に非常に大きな影響力を持つことは、本稿でも、例えば、ジョゼフ・ヘンリック『文化がヒトを進化させた』の(3)集団脳で触れた通りである。

集団において識字率が上昇する、即ち、成長が進むためには、成長に影響を及ぼす集団の文化的に成熟した環境の構築と継承が不可欠なのである。

そして、文化的な環境の成熟度は、女性を遇する集団の文化的態度、すなわち、女性の地位、および、女性の結婚年齢という形で象徴的に表れてくるのである。

「成長」を産み出す「家族構造」

~「家族構造」における「女性の権威」の高さ~

このような女性の結婚年齢と識字率との関係、それらが意味する「文化的な態度が形作る成熟した文化的環境」の論理を基に、トッドは、家族システムの教育的な潜在力を先見的に定義しうる類型(即ち、成長と家族構造を関係付ける構造)について、「家族システムの教育的な効率性は、母親の権威の力によるであろう」という仮説を立てる。

「母親の権威」とは、「一般的な親の権威の水準」と「家族システム内での女性の地位」の2つの要素で定義される、集団の文化的環境における女性の地位に対する価値観が家族構造に反映されたものである。この2つの要素は、そのまま、人口統計データに基づく家族分類を定義する。

「親の権威の水準」については、二項対立で単純に判断できる変数として、結婚後の親世代との同居か否かを用いている。即ち、三世代が結び付いた縦型の家族を形成して両親と結婚した子どもたちの同居を推奨する権威主義家族を高、そうでない場合を低とする。ただし、トッドは『世界の幼少期』においては、権威主義という言葉のもつ多義性を緩和するために、「権威主義家族」ではなく「縦型家族」という言葉を用いている。

「家族システム内での女性の地位」については、人類学でよく利用されるカテゴリーと同じく、父系制、双系制、母系制という区分を利用している。このカテゴリーにはいくつかの定義があるが、財産相続の権利に関わる区分が最も分かりやすく、トッドも基本この定義を基に分類を行っている。即ち、男性による相続を保障し女性が排除される場合が父系制、両性による共有が実践されている場合は双系制、女性による相続が行われている場合が母系制となる。

この2つの変数による区分によって6タイプの家族システムの分類が出来る。トッドは、この家族システムの分類を用いて、ヨーロッパ、ロシア、第三世界(アジア、中米、アラブ・イスラム諸国、アフリカ)について、各地域別の識字率、結婚年齢の変化、鉄道の普及率などさまざまなデータの歴史的な分布の推移を、詳細に地域ごとに比較しながら読み解いていくことで、家族システムと成長の関係を検証している。

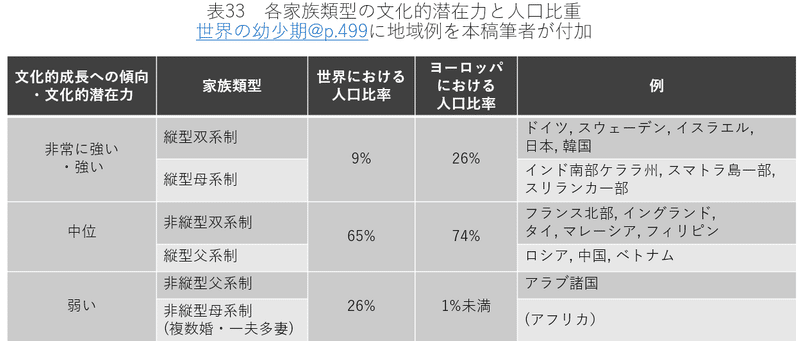

詳細は、『世界の幼少期』の第一部、および、その後のトッドの著作に触れて貰いたい。本稿では、この6タイプの分類を纏めた表33に地域例を付加したものを以下に記載し、第2章のヨーロッパ諸国、特にドイツとイギリス、フランスの対比における成長のプロセスの観察を記載しておくに留める。

ヨーロッパの「近現代の成長」推移

~成長の中心と伝播

トッドのヨーロッパに対する観察は、やはり識字化からスタートする。ヨーロッパの識字化に影響を与えた技術は、印刷技術の普及である。13世紀から長い時間を掛けて普及した印刷技術と相俟って、1850年代の識字率では、ドイツ、スウェーデン、スコットランドなどが70%以上の識字率に達していた。

19世紀半ば、たまたま鉱物資源の鉄、石炭に恵まれたイギリスが海運ネットワークも利用して産業革命の先頭に立っていた。一方、当時ドイツにはまだ工場が存在しなかった。それが故にマルクスがドイツを馬鹿にした時期がまさにこの1850年代だった。

しかし、識字率が表す高い成長の潜在力を持つ権威家族型(縦型双系制)のドイツに、イギリスは追い抜かれる。約2世紀に渡る産業上の競争を経て、1979年の国民一人当たり総生産の分布地図は、まさに1850年の識字率の分布図に一致する(『世界の幼少期』第2章、p.333の図2とp.335の図4の見事なまでの一致!)

ちなみに、産業革命を導いた蒸気機関を発明したワットは、権威主義家族型であるスコットランド(当時、イングランドよりスコットランドの方が識字率は高かった)の出身である。更に、近代経済学の父とされるアダム・スミスもスコットランド人である。

タイプの異なる2つの核家族型の国イングランド、フランス(北部)は、共に非縦型双系制家族で成長については中位の力を持つ。

即ち、近現代の成長の中心とはならなかったが、成長の伝播に対する一定の受容性を備えていたのである。

「核家族型は識字化の発達の中心ではなく、むしろ伝播を受容する地域を形成する」(『世界の幼少期』第2章, p.357)

この文化的成長の伝播の受容性が、イングランド、フランスについて、異なる家族類型を持つ他の諸地域・国に対して相対的な差異を生み出している。

即ち、政治的なイデオロギーの地域的な閉鎖性に対し、文化的成長は、地域間の伝播を経て普及するという構造があることをトッドは指摘している。

やや長くなるが、イデオロギーと成長の違いを独特の表現で表している『世界の幼少期の』の冒頭の第1章、第2章の以下のトッドの表現を味わって、本項を締め括ろう。

「イデオロギーは夢や感情の領域のものである。平等と不平等、自由と専制といった理想は、頑強であり理屈で説明できるものではなく、地球上にはそれらの配置分布にしたがって厳格に分断され、互いに相いれない空間構成が創りだされているのである。それぞれの人類学的システムは、隣接するシステムとの交流を最小限に抑えながら自らの政治的価値を生きているのである。まさに家族構造と支配的なイデオロギー構造とが、実際上見事に一致する所以である。

逆に文化的成長は、人間理性の普遍性に与するものである。識字化は、ある種の人類学的システムによって促進されるとはいえ、人類全体に共通する潜在力の現われであることに変わりはない。政治的な価値がかなり大幅な閉鎖性を互いに見せているのに対して、文化的な領域での交流は、諸文明の間で実に容易に進行するのである。このため、システム同士が隣接している場合、文化伝播の現象が起こるのである。それも相互作用を起こすシステムの人類学的タイプとは関係なく伝播が発生するのである。」

「識字化の分布地図は、したがって構造主義的側面と伝搬の現象という二つの次元を考慮に入れて解釈されなければならない。成長への強い性向を持つシステムは、分布地図のうえでは識字化の自立的な中心として現われる。それらの中心は、その周りに識字化がある程度遅れて進行する伝播ゾーンを伴うことになるのである。」

(『世界の幼少期』第1章, p.324-325)

ドイツ、スコットランドなどを例とする権威主義家族と同一となる縦型双系の家族構造は、成長=識字化の中心として現われてくる。

成長の中位の適性を持つ非縦型双系制家族(イギリスの絶対核家族型、フランスの平等主義核家族型。この2つの核家族型間にも、識字率のデータを観れば、成長における差はある)は、伝搬を受容する地域として機能する。

これらの近現代における歴史的な推移が、ヨーロッパの各地の女性の結婚年齢の分布図、識字率の分布図、家族類型別の分布図を重ね合わせると浮かび上がってくるのである。

脳構造マクロモデルMHP/RTによる読解

~成長に必要な期間と発達との関連~

ここからは、成長と家族構造の関係を脳構造マクロモデルを使って確認していこう。

前回の#10では、豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RTを使って、記憶領域も含めたシステム1とシステム2のパターン認識の振る舞いの特徴から、「家族構造」に埋め込まれた諸価値観が、集団を特徴づける最も身近で接触機会の多い社会規範という形で集団の環境要因として高い影響力を持つことの妥当性を確認した。

「家族構造」に投影された集団の価値観の影響力が高いという構造は、政治イデオロギーの差異を生み出す家族構造の集団としての差異においても、成長(の潜在力)の差異を生み出す家族構造の集団としての差異においても、共通に適用できる。

拠って、本稿では脳構造マクロモデルを#10とは別の観点、成長期間について適用して考察してみたい。

政治現象の場合、集団ごとの差異を説明する「家族構造」に埋め込まれた価値観は、「権威―自由」、「平等―不平等」の2軸が核となっていた。成長の場合の家族構造に埋め込まれた価値観は、「女性の権威」となっている点が異なる。「女性の権威」が象徴する価値観が所属する集団の規範として作用する影響力においては、上記で観てきたように次の2点に集約される。

即ち、「女性の権威」が高いことがもたらす「結婚年齢の上昇」は、成長する期間が長くなる、という物理的な時間の側面と、人が個人として成長してよいという意識・無意識に働きかける所属する集団の文化的成熟度の高さを表す心理的な側面の2つである。

後者は、上記で触れた通り、#10で述べた集団の環境要因の影響力の高さによって説明できる。もう少し説明を付加し置くと、心理的な側面の集団の文化的成熟度の影響力については、先に本稿のヘンリックの集団脳の稿を紹介したが、ハイトの『社会はなぜ左と右に分かれるのか』の第3回(#6)の最後に触れた、「文化による道徳観の違いを説明する認知モジュール=道徳基盤」の話や、同じくハイトの第4回(#7)における「人の集団種として性質」を参照して貰えれば、より理解が深めることが出来ると思う。

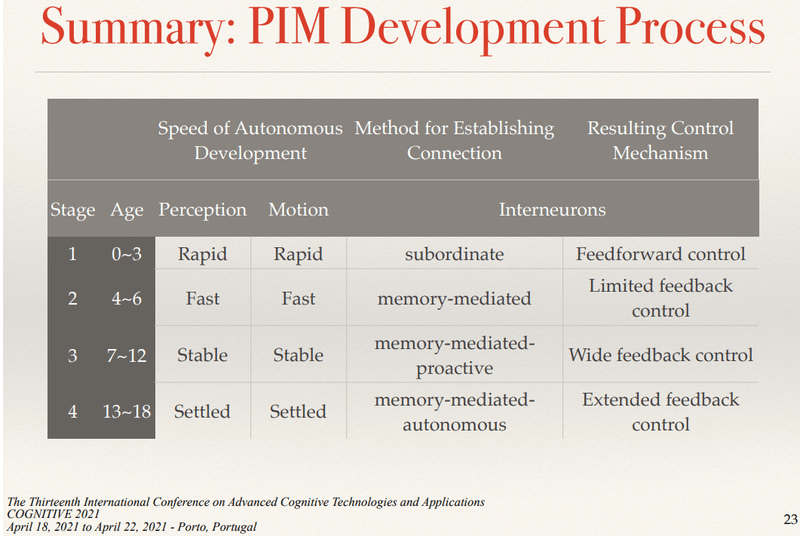

以下では、「成長する期間」について、豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RT理論が包含している発達段階のプロセスモデルを用いて(具体的には今年2021年4月のCoginitve2021で採択された論文の内容を基に)、簡単な考察を行ってみたい。

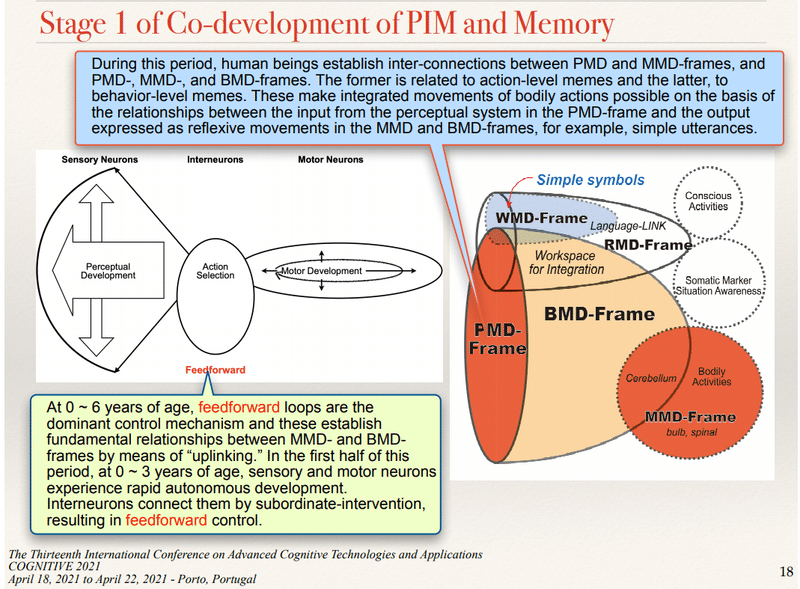

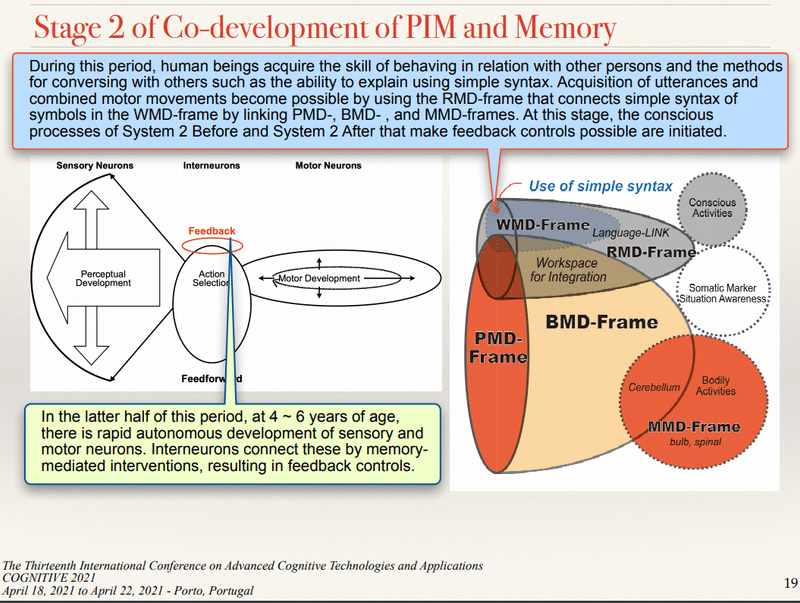

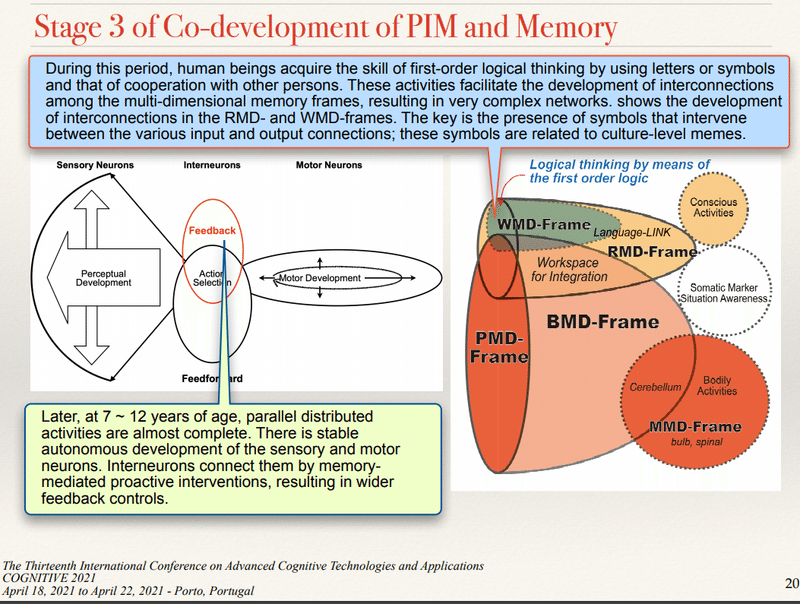

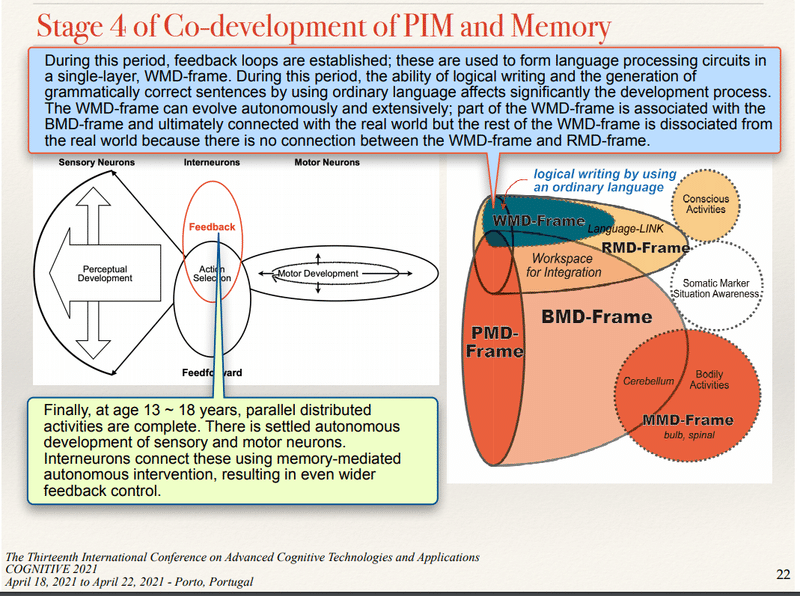

脳構造の発達は、多次元階層記憶を含めたMHP/RTモデルを用いて、次のように、概ね年齢に応じた4段階で捉えることができる(以下の図は、北島らのCognitive2021のプレゼンテーションスライドの写しである。興味を持たれた方は、原論文を参照されたい)。

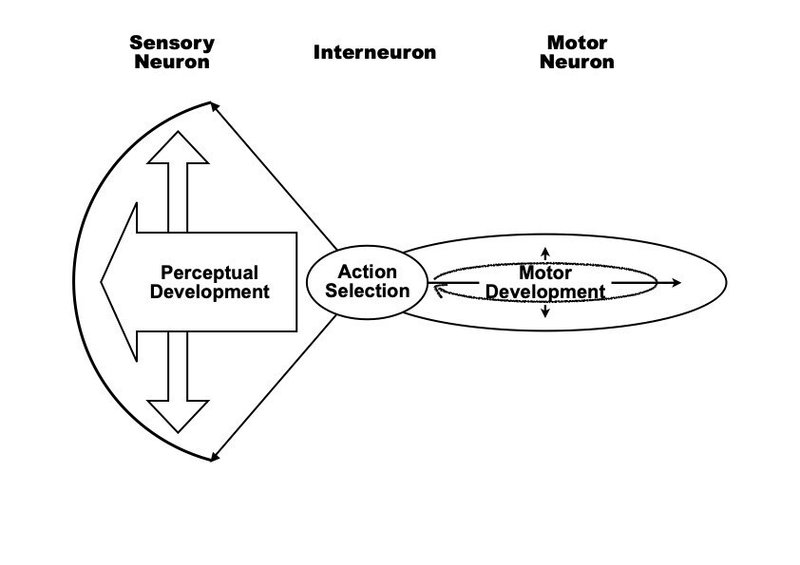

PIMはPerception(知覚)、Interneuron(介在)、Motion(運動)の頭文字を取った3つの関係で進むプロセスを表す略語である。PIMは、神経細胞の構成と1対1の関係にある。神経細胞は、Perception(知覚)を司るSensory Neuron(感覚ニューロン)、知覚と運動を介在するInterneuron(介在ニューロン)、Motionを行うMotor neuron(運動ニューロン)の3つから構成されている。

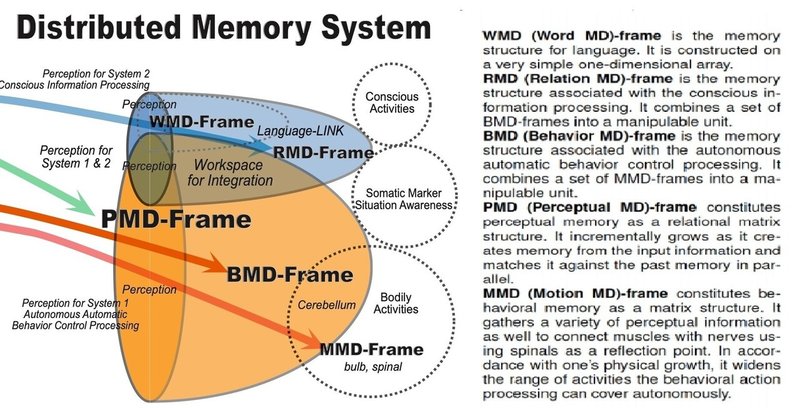

脳構造の発達は、知覚ー介在ー運動の一連の情報処理プロセスとそれを担う神経系システムが、多次元階層構造を持つ記憶領域(下図参照)との関係を構築していく段階的な発達の形態をとる。

上記のSummaryで示された発達の4つの各段階での、PIMと多次元階層記憶との関係とその重点は、次の4枚のスライドに要約される。

Stage1の0~6歳の段階では、知覚された情報はフィードフォワードで処理され、多次元階層記憶のうち、PMD(知覚階層記憶)とMMD(運動階層記憶)との紐づけ、および、PMD,MMDとBMD(行動階層記憶)との紐づけが行われる。

4~6歳のStage2になって、初めてフィードバック機構が働き始める。つまりこの段階で初めて意識思考系のSystem2が利用する記憶フレームであるRMD(関係記憶階層)とWMD(言語記憶階層)が活用され、知覚と運動の間の簡単な論理構造を記憶として蓄積され始める。

7~12歳のStage3では、論理的思考を利用し始め、フィードバック機構を用いて、RMDとWMDの記憶階層関係を複雑化して利用できるようになる。並行して、PIM情報処理プロセスにおいても、知覚したパターンとアウトプットとしての運動系のより複雑な組み合わせを可能にし、組合せ数を増やしていくことで、複雑な情報処理能力を最も発達させて、論理的思考や意識機構に必要な機能を向上、獲得していく段階となる。

13~18歳のStage4では、フィードバック機構が完成し、言語処理による論理的な記述などを通じて抽象的な思考を行えるようになる。

簡単に纏めると、論理的思考のSystem2の能力を左右する知覚プロセスと運動プロセスの連携を向上させるためのPIMプロセスのフィードバック機構は、4~6歳から発達が始まり、7~12歳で最も発達し、13~18歳で並列分散処理としての機構が機能ごとに多階層となっている記憶領域との連携も含めて完成されてくる。

近現代における「結婚年齢の上昇」は、概ね、少なくとも18歳程度までの時間について「帰属する家族集団を核とした同様な価値観を持つ社会集団」内で過ごせることを、社会環境として安定的に提供されうることを意味する。

即ち、(属する社会集団内の)言語を伴う論理処理について必要な脳構造の発達が概ね完成する時間が保証される。

「女性の権威」が高いこと=集団としての「結婚年齢の上昇」が、「識字率の一定水準への到達」=「成長の潜在力の獲得」をもたらすことは、脳構造マクロモデルを適用することで、集団種としての文化環境を通じた影響力だけでなく、脳構造の発達プロセスの面からも妥当であることが確認できる。

終わりに

今回も長い原稿となったが、「成長」は「女性の権威」の高さに拠ってもたらされる、とした若きトッドが見出した「家族構造」に投影された「構造」の力について、少しでも理解を深めて貰えていれば、有難い。

今回も随分長い原稿になってしまったので、今回に含める予定であった、変化が加速する現在の世界への適応については、次回にトッドの読解の最終回として、トッドの独創性を生みだした要因と合わせて、考察してみたい。

(the Photo at the top by @Photohiro1)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?