脳構造マクロモデルで読み解く人間の行動選択#3 文化がヒトを進化させた(3)

<シリーズ1> ジョゼフ・ヘンリック

『文化がヒトを進化させた』

~THE SECRET OF OUR SUCCESS~

(3)進化を駆動した人類の集団的知性「集団脳」

ジョン・ヘンリックの『文化がヒトを進化させた』を読み解くシリーズ1の第3回(最終回)は、「文化―遺伝共進化」パッケージで「社会規範」と並んで核となる概念「集団脳」(collective brains)を取り上げる。個人レベルの知恵や体験を超える集合体としての文化情報の力を確認し、「集団脳がなぜ生まれ、なぜ集団脳が進化駆動力となってきたのか?」、「情報の集合である集団脳がより伝搬されやすい社会集団の性質は何か?」を原著の事例を挙げて示す。その上で、豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RTを基にして「集団脳」が形成されてきた要因を脳構造モデルから推量する仮説を検討する。最後に、これらの考察を通じて、ヘンリックが示した進化に関わる文化影響力を捉え直し、これからの社会への示唆を考えたい。

個人の知恵や判断を超える、繊細で複雑な文化伝達

~キャッサバの毒抜きは伝承されてきた知恵の結晶~

まず、最初に、「社会に先祖来累積されてきた伝承や知恵」=ヘンリックのいう文化情報が、個人が考えうる知恵や能力を超越していることを、第7章「信じて疑う心の起源」の事例から確認しよう。

キャッサバは日本では馴染みがないが、単位面積当たりの収量が多く、根茎に豊富なでんぷんが踏まれる世界の主要作物の一つである。キャッサバは特に、干ばつになりやすい熱帯地域で主要な食料となり集団維持に大きな寄与をしてきたとされる。しかし、キャッサバの品種や土地の条件によって、根茎に高濃度のシアン配糖体が含まれていることがある。このシアン配糖体がキャッサバ自体が持つ酵素で加水分解されると有毒なシアン化水素が放出される。つまり、キャッサバを毒抜き処理をせずにそのまま食べると、シアンによる急性や慢性の中毒を引き起こすおそれがある。

南北アメリカ大陸では、何千年も前から高毒性のキャッサバの品種群を主食としてきた。しかし、慢性のシアン化中毒にかかったという証拠は全く見つかっていない、という。一方、アメリカ大陸からキャッサバが伝搬したとされるアフリカ諸国では、毒抜き処理の知恵と技法は伝わらず、中毒事例が報告されている。この相違は、南北アメリカ大陸では、毒抜きのための下処理の技法が知恵として先祖来伝承され継承されてきたから、と考えられる。実際、コロンビアのアマゾン川流域の先住民であるトゥカノ族は、何日も掛けて、何段階にもわたる毒抜き処理を行っている。まず、芋の皮をむいて、すりつぶし、水にさらし、繊維とでんぷんを分離。繊維とでんぷんは2日以上置いてからパンのように焼いて食べる。

このような一人では考えられない複雑で手間の掛かる毒抜き方法を、どうやって獲得し、長い時間継承してきたのだろうか。ヘンリックは、子どもや若者の立場に立った例を考えているが、その年代では、周りにシアン中毒にかかった人をほとんど見たことがない。処理がうまくなされずに、甲状腺腫や神経障害が起こったとしても、これらはシアン中毒以外でも起こる症状で、キャッサバが原因だとなかなか見抜けないだろう。また、高毒性の品種については、単に茹でただけでは慢性中毒を防ぐことが出来ない。茹でたら苦みが軽減されるし、下痢などの急性の症状は発生しづらくなる。つまり、茹でるという誰でも思いつく方法で高毒性のキャッサバを食べたとしても、一見、何の問題もなさそうに見える、はずなのである。

更に、キャッサバの何段階もの毒抜き処理は非常に根気のいる作業で、トゥカノ族の女性たちは、1日の四分の一の時間をキャッサバの毒抜き作業に費やしているという。短期的に観たら、直感的に、割に合わない、と感じられる作業なのである。もし、トゥカノ族の女性が、先祖伝来の処理方法を吟味して、この手順は苦みを抜くことにあると考え、苦みを抜くもっと簡便な方法(茹でるだけ)で代替可能と考え、この方法に切り替えたらどうなるだろう。確率論的な問題にはなるが、何年もしくは何十年たってから、家族や子供たちに慢性のシアン中毒の症状が現れ始め、病気になったり、早死にすることになる。

つまり、このキャッサバの毒抜き処理については、自分の頭だけで考え、直感的に判断すると、誤った答えを導いてしまう。この一番の理由は、因果関係の分かりにくさ、にある、とヘンリックは説明する。

「つまり、それぞれの手順にどんな意味があり、その手順を踏むと何がどう変化するのかということが、個人の頭では容易には推測できない」(p.151)

こうした「文化的適応の結果として伝承されている知恵や情報は因果関係が分かりにくい」という特徴は、このキャッサバの毒抜き処理以外にも、多くの事例に見られる。フィジー諸島での妊娠中や授乳期間中のウツボなどを食べない食に関するタブーの習慣。トウモロコシについて、チリ南部のマブチェ族のトウモロコシ粉には灰を混ぜて加熱する習慣と対比される、ヨーロッパやアメリカで20世紀初めまで発生していたトウモロコシを主食にした場合のナイアシン(ビタミンB3)不足を招くペラグラという病気の蔓延。ヒトがなぜトウガラシを美味しいと思って食べるようになったのかの考察に見られる料理に香辛料を加えることは食物由来の病原体に対処する文化的適応の一種である可能性。

これらの文化適応の事例が物語ることは、知恵の伝搬や学習における、手順を忠実にまねるという行為には、単純な表面的な模倣に留まらない内容が含まれている、ということである。

「場合によっては、それぞれの手順にどんな意味があるのかにこだわりすぎないこと、そして自分の頭で考えて性急な判断を下したりしないことのほうが重要になってくる」(p.164-165)。(太字は本稿筆者)

上に挙げた幾つものフィールドでの観察事例と、子どもや大人を対象にしたモデルをまねるときの忠実度を調べる社会実験の結果は、非常によく符号する。社会実験でも、何の得にもなりそうにない仔細な手順まで模倣する事実が観察されている。これは心理学の世界では「過剰模倣」と呼ばれている。フィールドでの観察事例に加え、過剰模倣が確認出来る社会実験の結果を重ね合わせると、文化伝達の非常に繊細なプロセスが見えてくる。

「累積的文化進化と遺伝的進化が長期にわたってデュエットを繰り広げてきた結果、ヒトの脳はもうすでにこの世界――生存に欠かせない情報が先祖代々受け継がれてきた膨大な知識の中に秘められている世界――への遺伝的適応を遂げている」(p.171)。(太字は本稿筆者)

幾世代にも渡って継承される「集団脳」

~ノウハウの伝承が失われたらどうなるのか?~

強い選択圧を受けて高度な社会性が獲得され、個々人が互いに正確かつ忠実に他人を学ぶようになるとそれらが相互に絡み合い、複雑で繊細な文化伝達、文化適応の長いプロセスを経て、ヒトの社会集団には、ヘンリックが「集団脳」(collective brains)と呼ぶ集団的知性が出来上がってくる。さまざまな道具や技術、その他の言語やノウハウなどの非物質文化を生み出し、高度なテクノロジーを発達させ、地球生態系で圧倒的な優位を獲得するに至ったのは、個々人の脳に生得的に備わっていた発明の才や創造力ではなく、幾世代にも渡って継承され、また将来に渡って継承されていくサイクルを備えた、文化情報の蓄積である集団的知性「集団脳」のおかげなのである。

「集団脳」とは何か?、どのような力を持っているのか?を理解するために、逆に集団脳が失われたらどのようになるのか?ということを示す2つの事例を紹介しよう。このシリーズの第1回で19世紀の遭難した欧州の探検隊の事例を挙げたが、ヘンリックは第12章「ヒトの集団脳」を北緯75度線を越えたグリーンランド北西部で孤絶した暮らしを長い間営んできた原住民のポーラーイヌイットが、1820年代のあるとき疫病によって高齢者を失ったエピソードからスタートしている。欧州の探検隊では優秀な頭脳と2か月分の食料があってもその環境に必要なノウハウが無ければ生きていけない厳しい環境下でも脈々と生活を築いてきた狩猟採集民のポーラーイヌイットでさえ、アクシデントで高齢者を突然失い、代々受け継がれてきたノウハウの継承が突如絶たれてしまうと、滅亡の危機に瀕する事態となってしまったのである。高齢者の取り組みを日々の生活の中で目にしていたはずの残された者たちだけでは、北極圏で生きて行くために不可欠である、漁労・狩猟道具、住居の防寒性対策、さらに移動のためのカヤックすら作れなくなってしまったのだ。

ポーラーイヌイットの人口は減り続けるばかりだったが、1862年に偶然、パフィン島周辺に暮らしている別のイヌイット集団がグリーンランド沿岸を旅しているときに彼らに遭遇した。この偶然によって、ポーラーイヌイットは、パフィン島スタイルのカヤックなど、必要なノウハウを急速に取り戻し、ありとあらゆるものを模倣して、何十年か後には、人口も再び増加へと転じることとなった。北極地方という極限の環境に暮らすのに必須の技術でも、一旦、その製造ノウハウが失われてしまうと、同じ生活をしていた集団であっても、どれだけ必要に迫られていても、残された個人の能力だけでは復活することができなくなってしまっていたのに、偶然によりノウハウを手にすることでかろうじて絶滅の危機を免れることが出来た。

もう一つの事例は、同じく第12章で取り上げられている18世紀のタスマニアである。タスマニアはオーストラリアの南方200キロの海上に浮かぶ、スリランカとほぼ同じ大きさの島だが、18世紀末に始めてヨーロッパ人探検家が、タスマニア人と接触したとき、これほど、簡素で単純な道具しかない狩猟採集民の社会を観たことがなかったという。このタスマニア人の道具の素朴さは、当時対岸となるオーストラリアのヴィクトリア州で暮らしていたアボリジニの文化と比較すると一目瞭然である。タスマニア人の道具は非常に単純なものばかりで、船も水の漏れる葦の筏のみで、到底200キロの海を渡れるようなものはなく、食糧である魚も豊富であるにもかかわらず、猟具や武器は、尖頭器のない槍と石と棍棒などだけ、道具をすべて合わせてもせいぜい24種類程度だった。これに対して、アボリジニは、何百種類にもおよび特殊な道具を作っていたとされる。多種多様な骨角器、投槍器、ブーメラン、木工用の柄付きの石斧、鳥や魚やワラビーなど獲物の種類別に作られた網、パドル付きの縫い合わせ型樹皮船、水を飲むための木製容器などなど。タスマニア人の道具は、いろいろな過去の社会の道具と比較してもかなり単純なもので、世界各地の何万年、何十万年前の旧石器時代の遺跡から、もっと複雑な道具が発掘されていることから判明している。

ポーラーイヌイットの危機の話と、18世紀末時点でのタスマニアの状況から、文化情報の蓄積である「集団脳」は一旦失われたら絶滅の危機に瀕し、進化も生み出さないことが分かる。更に、これらの事象を考察することで、文化情報が高いレベルで、世代を超えて伝搬・継承されるための要因も浮かんでくる。

個人間の社会的つながり

~集団脳の機能を高めるのに重要なもの~

幾世代にも渡って伝承される文化情報の結晶である「集団脳」。この情報伝搬されやすさ、および伝搬されたノウハウのレベルを決めるには、2つの重要な要因がある。

まず一つ目は集団の規模である。より集団の成員数の多い集団の方が、少ない集団よりもいろいろな工夫の試行錯誤が起こりやすく、その結果、成果の高いノウハウが残されていくことは想像に難くない。

しかし、逆に、集団が大きくなればなるほど、工夫や改善の成果がスムーズに伝わりにくくなる。ヘンリックは集団脳をより累積的に高いレベルに引き上げるのは、集団の規模だけでなく、集団の社会的な結びつきの度合いである、とする。個人間の社会的なつながりの強さが、個々人の頭の良さ以上に重要なのだ。第12章の思考実験、社会実験、そして実際のフィールド観察を通じてこの仕組みの理解を深めてみたい。

まず、p.319に取り上げられている2つの架空の大集団、テンサイ族とチャライ族のシミュレーションを眺めてみたい。テンサイ族が一生の間にある発明をする確率を1/10とする。チャライ族はもっとずっと頭が悪く一生の間に同じ発明をする確率を1/1000とする。つまり、頭の良さには百倍の開きがある設定だ。一方、テンサイ族はひどく社交性が欠落しており、学べる友人は1人しかいない。一方、チャライ族は10人の友人がいるとする。つまり、社会性はチャライ族の方がテンサイ族の10倍あるという設定になる。100倍の頭の良さと10倍の社会性はどちらがより有利な累積的文化情報の蓄積が起こるだろうか。この効果検証を発明品の入手でシミュレーションしてみよう。2つの集団が全員ある発明品を手に入れようとして、自分でも頭をひねり、友人からも教わろうとする。ただし、友人は必ず教えてくれるとは限らず、二人に一人しか知っていても教えてくれない、とする。発明がより普及するのはどちらだろう?

テンサイ族は5人に1人弱の約18%が発明品を獲得することになる。このうち、半数が自分の力で発明する。一方、チャライ族は99.9%が発明品を獲得するが、自力で発明するのは0.1%に過ぎない。

今一度、設定を振り返ると、テンサイ族はチャライ族の100倍頭が良かった。チャライ族はテンサイ族より10倍社会性があった、だけである。つまりこのシミュレーションでは、集団としてみれば、「クールなテクノロジーを手に入れたければ、頭を良くするよりも、人づきあいを良くしたほうがいい」(p.120)

ヘンリックは次にこのような社会における相互連絡性がスキルの蓄積に及ぼす効果を心理学実験で検証してみた。実験の骨子はこのような形を取った。まず第一世代の大学生たちにある複雑な見本画像を見せ、初めて扱う画像編集ソフトでそれを再現してもらう。更に、次の世代の学生のために、助言などを含めた説明書を2ページ書いてもらう。次の世代の学生は、前の世代が作成した画像と説明書を受け取る。このプロセスを10世代に渡って繰り返す。そして、作成された画像が見本画像にどれくらい類似しているかによって、各参加者のスキルを評価した。そして、本人のできばえと、その次の世代のできばえを合わせた得点に応じて、現金で参加者に報酬を支払った。

この実験に参加する大学生100人を2つのグループ「5-モデル群」と「1-モデル群」に振り分けて実験を行った。5-モデル群は、前世代の5人から画像と説明書を受け取ってそれを手本にし、1-モデル群は前世代の1人だけからそれを受け取って手本とする。つまり、集団のサイズは両方一緒だが、社会的な相互連絡性は、5-モデル群の方が5倍高かったという設定である。

p.322の図12.1にその結果が示されているが、1-モデル群では、世代毎の平均値は上がらなかったが、5-モデル群では、スキルの平均値が20%そこそこから最後の10世代目では、85%まで劇的に改善した。最後の10世代目になると、5-モデル群の最も下手な大学生でさえ、1-モデル群の最も上手な大学生のできばえを上回ったのである。

更にヘンリックは、実世界でもこうした状況を確認出来ることを、人類学者のミシェル・クラインとロバート・ボイドの集団の規模と技術の複雑さの関係についての太平洋諸島の島毎の漁労用具の種類数を比較する調査を引用して示している。p.324の図12.2にその結果が示されているが、結果は予想通り、人口規模が大きく、他の島々との接触度が高い島や群島ほど、漁労用具の種類が豊富でより複雑な漁労技術を持っていた。

思考実験、社会実験、実社会でのフィールド観察のすべてから、集団脳のレベル向上の要因となる構造と要因が導かれる。即ち、集団規模が大きく、相互連絡性の高い集団ほど、つまり、集団脳としては、サイズが大きく、ネットワークが密なほど、より高度な道具、技術、武器、ノウハウを生み出すことが出来る。

文化情報が失われていくプロセスから見出される

累積的文化進化の鍵

一方で、ポーラーイヌイットの事例で観たように、集団としての知識の増加や技術の高度化など文化情報の累積的な蓄積は、ある集団に起こるアクシデントなどにより継承できなくなると、徐々に、時にはあっという間に失われてしまうことがある。こうしたことは長いヒトの歴史の中で往々にして起こってきたことではないかと推測されるが、ヘンリックは、文化情報が失われてしまうもう一つのプロセスとして、世代を経るごとに情報の一部が失われていく可能性を指摘している。

今回もまず思考実験をみてみよう。ヘンリックは次のようなアーチェリーの名人の技の伝承の事例を挙げている。アーチェリー競技で必ず100点満点の結果を出せる名人がいたとする。この名人に初心者100人の訓練をしてもらう。名人が死ぬまでに100人全員が名人の95%を習得したとする。つまり、弟子100人は全員が95点を取れるようになるとする。このうちの一人が次世代の初心者たちの訓練をするという具合に20世代に渡ってこの伝承を続けたらどうなるか。結果は35点程度になってしまう。

つまり、通常は、コピーするたびにオリジナルより品質が劣化する。これを繰り返しているだけだと、累積的な文化情報の蓄積と進化は起こらない。逆に言えば、累積的な文化進化を生み出すためにはこの劣化を防ぐ必要がある。このためにも、集団の規模が大きく社会的なつながりが保たれていることが重要になる。

「要は、大多数の者は師匠の域に達することが出来ずに終わっても、一握りの弟子が―偶然の幸運にせよ、厳しい訓練の成果にせよ―とにかく師匠を追い越せばいいのだ」(p.327)。(太字は本稿筆者)

アーチェリーの例で思考実験を続けよう。初心者の9割は名人の技の80%を習得するが、残りの1割は名人の技の105%にまで達するとする。このうち最も優秀な弟子が次世代の訓練を任される。これを20世代繰り返すと、20世代後には全員が200点を超えるようになる。また、15世代目には初心者の得点の平均が100点を超えるようになる。これは弟子の9割は自分の師匠の技量に及ばないが、世代を経るごとに師匠の技量がアップし、それに伴って弟子たちの腕前も上がっていくからである。

つまり、集団の規模が大きくなると、文化伝達に伴う情報の一部喪失という問題をクリアできる可能性が高くなる。何かを学ぼうという者が増えるほど、誰かが師匠の技能を上回る確率が高まるからだ。更に、集団内の相互連絡性が保たれていれば、より多くのものが優秀な師匠に触れる機会が増えるため、これも師匠の技能を上回る確率を増す。

ヘンリックは更にこの思考実験の構造を、ロープの結び方についてトレーニングを受けて伝達する世代間伝承をシミュレーションによる社会実験で確認している。ロープの結び方に得点を付けその動画を次世代に渡すことを10世代繰り返すシミュレーションを、前世代の1人だけの動画と得点を受け取る1-モデル群と、前世代の5人から動画と得点を受け取る5-モデル群に分けて実施する。この結果、最後の10世代目では、5-モデル群の全員が、1-モデル群の最も上手なヒトのスキルと上回った。更に加えて、同様な結果を得ているマクシム・デレックスの実験の事例も報告されている。

このように集団脳の累積的進化には、集団の規模、そして、集団内・集団間の情報の伝達のされやすさが不可欠であることが見て取れる。この集団内や集団間の情報の伝達の容易さを実現している要因として、第2回で触れた社会規範が大きく影響している。狩猟採集民の場合でさえ、多数の個々人を大きな社会的ネットワークに組み込んでいるのは、儀礼的な親族関係や姻戚関係であることを、民族誌学者の事例を挙げてヘンリックは確認している。

「ヒトの場合、社会集団の規模や、メンバーの社会性、ネットワークの緊密さは、社会規範や儀式などの文化的手法いかんにかかっている」(p.332)

最後に~脳構造マクロモデルMHP/RTを使って文化進化の駆動力「社会規範」「集団脳」を読み解く意義~

進化を駆動してきた、個人では思いつかない知恵が個人の直感的な判断で劣化しないように世代を超えて伝わっていくには、ヘンリックがいうように「自分の頭で考えて性急な判断を下したりしないことのほうが重要になってくる」。これは一体どういうことだろう。人類は賢い・知性があるから進化し生き延びられてきたのではないのか。

このような違和感にも、従来、妄信されていた知性や論理的合理性だけでは読み解ききれない人間の行動の特質が端的に表出している。欧米でヘンリックのような新しい進化史観による研究の再構築が進んでいるポイントもここにある。即ち、遺伝子だけが進化を主導したのではなく、文化という”複雑に累積的に巧妙に社会環境に埋め込まれてきた情報”が遺伝子と共進化して進化を駆動してきた、という認識や視点を持つことで、次の社会の展望の仕方が変わる。このような新しい進化史観は、ヘンリックの著書でも数多く触れられているように、社会学的な知見だけでなく、認知科学、脳神経科学の最新の成果を基にした、人間の脳構造の仕組みと非常に密接に結びついている。次回以降に予定している、ジョナサン・ハイトやジョシュア・グリーンは心理学者であるが、哲学者でもあり、更に社会学だけでなく、認知科学、生物学、神経科学の成果も横断的に取り入れている。即ち、人間の美的特質として理想的に語られてきた論理的合理性だけでは説明が難しい人間の直観的な行動選択の理由について、人間の脳の構造を考えれば自明であることが、欧米では、オープンな前提として新しい時代の社会をデザインする基礎研究や応用に取り込まれるようになってきている。

今回のトピックでいえば、集団脳の累積的進化に重要な集団間の成員の関係性を密にすることにも、当たり前だが、脳構造が密接に関わっている。他人とコミュニケーションするときの表情、感情の作り方から、集団としてのルールである「社会規範」に暗黙的に無意識に従うところまで、自律自動で機能するシステム1優位で十分に対応が出来るように、認知能力、記憶を含めた脳構造は作動するように仕組みが出来ている、のである。従って、集団脳の進化を進めるため、即ちこれからよりよい文化情報を累積させていく為には、システム1に作用するインタラクションデザインやメッセージが重要になることが理解してもらえると思う。この観点は次回の『The Righteous Mind』での人はなぜ右と左に分かれるのか?の核心に直結している。(もちろん、システム2系に関わる取組も致命的に重要なのであるが、これについては追って別の回で触れることとしたい)

日本の社会システムデザインにも、最新の脳構造モデルを取り入れた議論と仕組みの構築が早急に必要になってくる。日本発の成果に拘る必要はないのだが、幸いにして、私たちには、認知学会など国際的な評価を既に獲得している(が、日本では全く知られていない。苦笑)豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RT(Model Human Processor with RealTime constraints)が既にある。

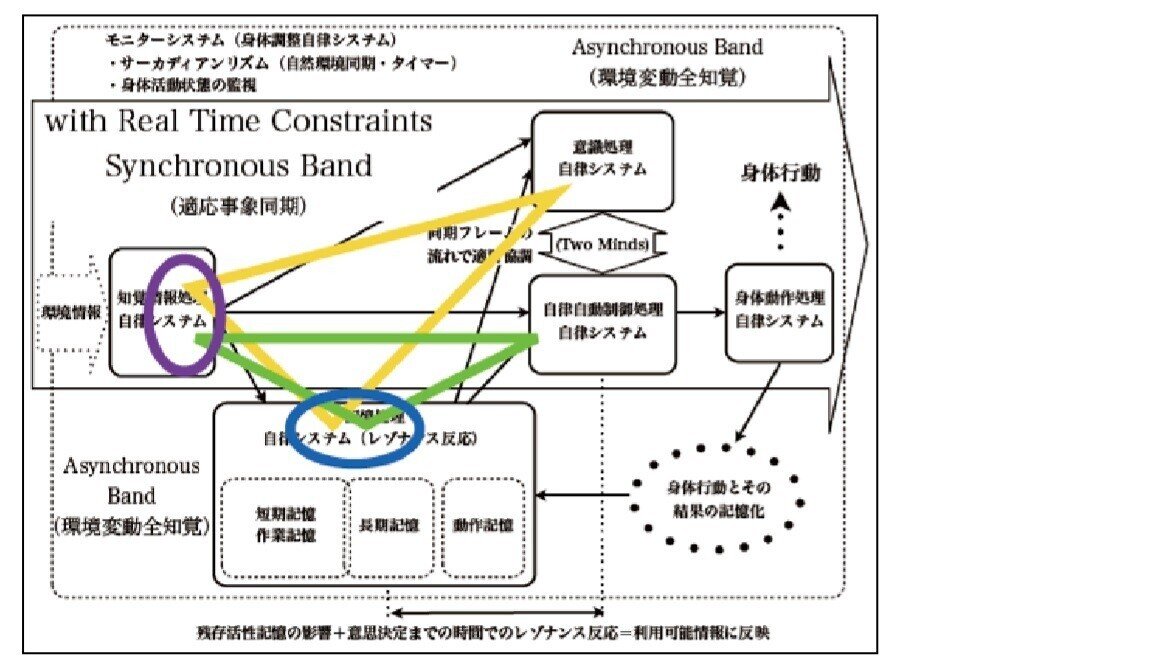

プロローグでも触れたが、本シリーズで豊田・北島のMHP/RTを援用して、欧米の社会科学の最新の知見を読解を試みようとしている背景と意図が読者に伝わると幸いである。毎度同じ図になるが、MHP/RTの全体図を以下に掲載しておきたい。

最後に、MHP/RTをベースにした議論、検討の事例として、集団脳の情報伝搬の仕組みについて、津田の仮説をお伝えしてヘンリックの『文化がヒトを進化させた』の稿を終わりにしよう。お断りしておくが、以下の仮説は正しいとは限らない。このシリーズは仮説の正しさを実証する研究開発ではなく、緻密な例証やシミュレーションは含まれていない。この原稿で重要なのは仮説が正しいと主張することではないからである。お伝えしたい最も重要なポイント(の一つ)は、MHP/RTを理解して援用することにより、このような構想を構築することがより容易になる、という点にある。

集団脳で伝達されてきたキャッサバの毒抜き処理やとうもろこしに灰を混ぜて加熱するといったノウハウを伝承して体得するプロセスは、「個人の直感的な判断で劣化しないように世代を超えて伝わっていく」ことが必要不可欠である。MHP/RTを援用すると、ノウハウを伝承する各個人レベルにおいて、論理的思考を司るシステム2の思考や判断の影響を受けずに=各個人で論理的に無駄だとするプロセスを割愛してしまわないように、システム1の自律自動系で対処をしたほうが生存適応上望ましいことになる。

第2回の考察で観たように、早い判断が必要な生命危機に直結するような状況では、システム1の方が動作処理帯域が早いため、システム2は作動せず、システム1が動作行動選択を行うことによって対処が行われる。しかし、キャッサバの毒抜き処理は、そのような時間的に切羽詰まった対処が必要とされる制約条件下にない。拠って、このノウハウが集団脳として世代をまたいで間違わずに伝搬されていく為には別の要因を推測する考察が必要である。

このことを理解いただく一助として、MHP/RTにおける2つのシステム系の処理の際の違いを示す図を以下に掲載しておく(説明は別途実施したい)

では、MHP/RTモデルを援用した仮説構築を始めよう。まず、前段として、システム2を機能させずに、システム1でノウハウを再現できるように準備を整えておくことが必要になるだろう。つまり、手間暇の掛かる作業は、「システム2系の論理で記憶しておくのではなくて、システム1系の身体が勝手に覚えている」状態になっていることが重要である。即ち、毒抜きの処理など厄介で手間暇が掛かることは、身体に染み込ませ、システム1だけで処理できるように習熟させておき、システム2の思考を挟ませない一定の集中力が必要な複雑で面倒な手順になっていれば、作業中にプロセスを省くなど余分な論理的判断をしなくなる可能性が高い。類似例としては、職人の手作業の技術のようなものを想像してもらえると分かりやすいかもしれない。拠って、複雑なノウハウが劣化されずに伝承されるポイントの一つは、システム1系の身体自動動作だけで伝承されうる簡素さと複雑さの絶妙なバランスにあると推測される。

もう一つは、後から論理的に振り返って、手順を割愛してしまわないような仕組みが必要になってくるだろう。このためには、個人レベルのシステム2の論理や判断が作動しにくい外的環境をひっくるめた全体がノウハウとして含まれている可能性が考えられる。これは、キャッサバがアフリカに伝わった際、単純な調理法をヨーロッパ人が見た目から学んだ効率的な手順をまとめたノウハウだけでは、アフリカでのシアン中毒を防ぎきれなかったという事象からも類推される。南米でのキャッサバの毒抜き処理には、集団での作業による同じことをすることが同調圧力や監視の仕組みとして社会規範上埋め込まれているだけでなく、私たち日本に住む人が想像しても分かりづらいかもしれないが、集団で作業することによる会話や毒抜きの作業や手順自体の中に、その作業自体がその集団の中では、情動的に楽しいと思わせる要素が盛り込まれている=脳がそれを拒絶しないように作動する仕組みが埋め込まれている可能性が高いのではないだろうか。

今はコロナ禍で難しいが、もし、機会があれば、トゥカノ族のキャッサバの毒抜き処理を体験して確かめてみたい。

第1シリーズのまとめ

第1シリーズでは、欧米のトレンドとなっている新しい進化史観をジョゼフ・ヘンリックの「文化―遺伝共進化パッケージ」を取り上げ、文化の持つ駆動力、脳構造と直結した文化学習能力を利用し巧妙に潜り込ませた社会規範の威力、累積的進化をもたらしてきた社会集団として「集団脳」という軸となるコンセプトを順に眺めてきた。欧米でトレンドとなっている新しい進化史観に少しでも興味を持っていただければ幸いである。繰り返しになるが大事なことはこれが正解だという主張ではない。こういう考え方でモノゴトをより適切に捉え直すことが出来る(かもしれない)、という姿勢と行動を生み出すことにある。

次シリーズでは、環境面の社会規範を、人間個人の判断基準基盤として道徳・Moralの観点から捉え、道徳基盤の持つ影響力と構造を詳細で緻密な論考で解き明かした、ジョナサン・ハイトの2012年の著『THE RIGHTEOUS MIND 社会はなぜ左と右に分かれるのか』をご紹介したい。この本はトランプが当選する2016年より前に出版されているが、トランプの出現が如何に必然であったかを、道徳哲学=人間のもつ心理行動上から読み解くことが出来る観点と知見を与えてくれる。

(第1シリーズ完)

(the Photo at the top by @Photohiro1)