生誕140年 吉田博展に一言す

2016年の生誕140年展に関する感想をまとめました。《精華》や《劔山の朝》については別の記事を立ててあります。

(1)『山の絵本』がおすすめ

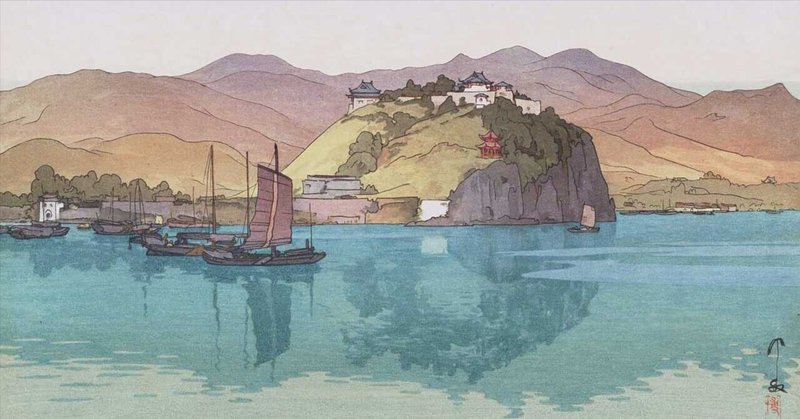

「日本アルプス十二題」の「劔山の朝」「大天井岳より」に触れたついでに1冊の本を紹介しておこう。

35年前の1981年5月に講談社から出版された『山の絵本』という本だ。サブタイトルが「日本アルプスと富士」。絵本とあるが子ども向けではない。美術ファン向けである。

表紙は木版「劔山」(1936年)

著者は、吉田博と山岳写真家の白籏史朗氏である。発行当時、吉田は没後31年、白籏氏はまだ48歳。吉田博の山岳画40点に合わせて、白籏氏がそれぞれ写真1枚と短いエッセイを寄せている。吉田作品はカラーであるのに対し、白籏写真はふた回りほど小さいモノクロで、両者の関係を表わしている。

40点のうち木版画が34点。最初に掲げられたのが「日本アルプス十二題」の12点である。

イラストレーター成瀬洋平氏が12点をイメージしながら山旅をした企画に前回触れた。実は35年前、講談社出版研究所の編集者がすでによく似た着想で、日本を代表する山岳写真家と組んで実現していたわけだ。ただ、画家と写真家の視点ということでやはり少し違っている。

「日本アルプス十二題」の12点と、白籏氏が撮った白黒写真を比べると一目瞭然である。吉田の画面構成力は、圧倒的な優位にある。版画と写真を比べて勝ち負けを言うと一笑に付されるかもしれないが、あえて言う。

別山南峰ないし剣御前あたりからの眺望とみられる。現在でも7月上旬に同様の雪絵を見られる。この構図はなかなか妙である。剱岳のピークを左上部にずらして一見バランスを崩したかに見えるが、右上部に空間をつくり左下部の雪渓と対比させて奥行き感を出している。そして右下部の谷底へ視線を誘導していく極めて巧みな構図である。現代の写真家でこのようなスキのないフレーミングができる人は数少ない。

たとえば『劔山の朝』。白籏氏が撮ったのは、後立山連峰赤沢岳からの陰影が強い一枚。角度は『劔山の朝』と全く違っていて、三ノ窓雪渓と小窓雪渓が白い帯のようには見えていない。

たとえば『大天井岳より』。白籏氏はよく似た場所から撮ったけれども、雲に遮られて、安曇野も犀川もその遠方の山も見えない。手前の谷は黒く沈み、中間調があまりない作品になっている。

『五色原』『黒部川』『立山別山』も、写真と比較するといっそう際立つ。絵画は足し算、写真は引き算。四角の枠に描き足していくのと、枠から差し引いていくのとでは、絵画が当然有利である。余計なものは描かなければ理想に近づくのだから。色もイメージよって後から付けられる絵画と、その瞬間をひたすら待たなければならない写真とでは、やはり比べるのが酷かもしれない。

白籏氏が優れた写真家であることは百も承知である。しかしこの吉田博の版画の横に添えられた白黒写真を見つめていると、白籏氏の開き直りのようなものが感じられてならない。氏自身が、写実に裏打ちされた吉田博の構図にかなわないことをよく分かっておられたのではないか。吉田は明治42年から17年間も山に通って描きつづけてきた。そしてそれらの蓄積をほんの2、3年の間に一気に木版画へと結実させた。そのことを「驚異としかいいようがない」と白籏氏は『山の絵本』のあとがきで綴っている。

吉田博の構図は、土門拳の仏像写真のように、かぎりなく完璧である。フレーミングが研ぎ澄まされている。そして光線を読みきっている。湿り気も読んでいるところがまたすごい。

最近の濃密できれいな吉田博画集を見るのもいいが、手軽で味わい深い『山の絵本』がおすすめである。(2016-07-15)

(2)「吉田博展」図録と告知デザインの気負い

NHK日曜美術館「木版画 未踏の頂へ~吉田博の挑戦~」について批評してきた。エラそうに批判ばかり書いているが、「生誕140年吉田博展」をちゃんと見たのか、と言われると耳が痛い。白状すると千葉にも郡山にも足を運べていない。インターネットミュージアムの動画で見たのと、手元に図録「生誕140年吉田博展」があるだけだ。しかし、たいへん僭越ながら、この際もうすこし書かせてもらう。

この蛍光色の黄色い図録には正直驚いた。はっきり言って吉田博とは不釣合いだ。あの世の吉田博なら言うだろう。自然界にもないような色を私の版画に合わせるのか、ずいぶん挑戦的なやつだな、と。

裏表紙2016年、毎日新聞社発行

図録表紙は、全面に瀬戸内海集「帆船 朝」。なぜか表題はなくて下の方に英字で黄色の「YOSHIDA HIROSHI」。ひょっとして外国人向けに作ったのか。いや本来の英語表記なら「Hiroshi Yoshida」じゃないか? 黄色い背表紙には「生誕140年吉田博展」とある。

図録というものはそもそも地味な装丁と相場は決まっている。が、この図録はひと味違う。それを狙ったのはデザイナーや学芸員の作戦かもしれないが、抑制が利いていないのではないか。見かけで気をてらう路線は、「絵の鬼」と言われた吉田博の作品像とはどうみても合わない。

千葉デザインはアウトドア?

千葉市美術館のパンフレット「生誕140年吉田博展」は「劔山の朝」を全面に使い、縦組み文字と横組み文字をバランスよく載せている。会場の入り口のディスプレイもこの縦構図を生かしたデザインで統一されている。

2016年、千葉市美術館

横回転の「YOSHIDA HIROSHI」、文字の塗りは版画と逆グラデーションで凝っている。展覧会名は白抜き字で、うち「生誕140年」ゴシック「展」は明朝だが、「吉田博」は"変則"明朝。たぶん既成のフォントに手を加えたのだろう。

左端には明朝の黒字で「けれども私は自然を崇拝する側に立ちたい」とある。これは博の著書『写生旅行』(1907年9月)からの引用だ。

千葉市美術館の一連の告知デザインは、デザイナーの気負いが出てしまったように思われる。なぜ変則明朝で主張しなければならないのか。英字を横にして大きく配する手法はたしかに洒落ていて、アウトドア用品の宣伝ならこれでもいい。しかし吉田博展はやはり美術の回顧展なのだ。

2016年、郡山市立美術館

郡山デザインはファンタジー

ついでに郡山市立美術館の広告デザインについて言っておこう。

山の上の空に帆船が浮かぶ。一見ファンタジー映画の宣伝のようにも見えてしまう。

「帆船 朝」「劔山の朝」いずれも代表作からそれぞれ船と山容を切り抜いて組み合わせた。展覧会名は、濃紺の明朝でシンプルでいいが、「吉 田 博 展」の4文字を間をとって均等配置している。「山と水」「光と影」のキーワードがグラデーションで配置されている。

デザインとしてはまとまってはいるが、いかにも安易だ。「帆船」の影を切ってしまい、それでいて「光と影」という。「劔山の朝」の幕営の朝餉を切ってしまう。デザインの都合で肝心な要素をそぎ落とす。どこが「山と水」なのか。水は見るかげもない。「光と影」も「山と水」も言葉がうわついている。

2016年、郡山市立美術館

吉田博の力はつまるところ画面の構成力にある。構図がすばらしいのだ。吉田博の画面を切ったりそこに文字を載せたりするには、それなりの覚悟が必要である。デザイナーも学芸員も今一度考えてみてほしい。

(3)吉田博の知られざる線画 『雲表』

「生誕140年 吉田博展」は、20年ぶりの大規模回顧展だという。広告デザイン関係では苦言を述べさせていただいたが、作品を集めて膨大な資料をまとめられた関係者の労は素直にねぎらいたい。あの世の吉田博も心から喜んでいるだろう。ここからは内容を一歩踏み込んで論議を喚起したい。

推測に基づくデジタル修正版 ※原画は福岡県立美術館蔵

吉田博の『雲表』といえば水彩画の代表作だ。明治42年の文展に出品された。浄土山と国見岳のあいだにある稜線上から南西の方角を向き、眼下に立山カルデラ方向を見下ろし、遠方には飛騨山地を見わたす。かすかに見える山並みはたぶん白山だろう。

実物をわざわざ福岡で鑑賞させていただいたことがあるが、全体が黄変し、肝心の雲の清浄感が失われつつある。水彩画の宿命のようなものを感じざるを得なかった。

吉田博を「山と水の画家」だと形容したのは安永幸一氏だが、「雲の画家」とも言っていいような気がする。日本アルプス十二題の中の『立山別山』『五色原』『劔山の朝』『烏帽子岳の旭』、日本南アルプス集『駒ケ岳より』『雲海鳳凰山』などはいずれも雲の描き方に冴えを見せる作品だ。ほかに『雲界』や『雲海に入る日』という作品もある。

さて、そんな雲の作品であまり注目されていないのが、線画の『雲表』2点である。大正2年6月と7月の『読売新聞』に掲載されたものだ。線画だから白黒二値で中間調がない。その点で単色の版画に近いものだが、即興で描かれた点に面白みがある。

6月の『雲表』は、見下ろすように眺めた雲の連なり、急坂を登る人が見える黒い岩稜。そして中央には遠い山並み。壮大な自然と、笠をかぶり金剛杖を手にした小さな人間の対比がすばらしい。

雲の輪郭は、筆を束ねて動かしたのか、わざと多重の線で描かれている。

この構図は、木版の富士拾景シリーズの『御来光』(1928年)とやや似ているが、こちらのほうがダイナミックである。

もう一つ、7月の『雲表』は大胆な構図である。画面の中央に後ろ向きの登山者が座る。対峙するのは日の出または日の入りで、直線的に簡潔に描かれている。左手下には雲がやはり二重線の輪郭で表現されている。後ろ向きの人は、修行僧なのか強力(仲語)なのかそれとも信仰登山者なのか。背中に襷がけしているのは、替えの草鞋と、握り飯か何かをいれた荷物だろうか。右手にやはり金剛杖を手にしている。

画面の構成力が秀逸であるのはもちろんだが、即興の筆遣いが実に興味深い。吉田博の魅力にますます引き込まれてしまう。

吉田博は、新聞や雑誌にこうした線画をいくらか描いている。今回の生誕140年展ではほとんど触れられていない領域だ。

児童雑誌編集者大井冷光との交流で、時事新報の『少年』や『富山日報』に残された吉田博作品については、本稿「琴月と冷光の時代」に記載した。中には日本一の落差の称名滝の線画もある。興味があればご覧いただきたい。

【お詫び】水彩《雲表》は立山室堂平を写生したものと勘違いをしておりました。正しくは立山カルデラでした。訂正してお詫びします。本文を書き改めました。(2016-07-17;修正2020/8/26)

(4)「吉田博」登山史を調べよう

1976年の生誕100年、1996年の生誕120年、2000年の没後50年。そして今回の生誕140年。回顧展のたびに吉田博の画業は整理されてきた。

一つの大きな成果は、安永幸一氏の一連の著作であろう。『福岡市美術館叢書4・吉田博資料集』2007年、『山と水の画家吉田博』2009年、そして未見ではあるが2016年3月の『吉田博 作品集』がある。

安永氏の研究の全容を把握したわけではないので、僭越だけれども、『山と水の画家吉田博』を読むかぎり未整理部分が見えてくる。それは、明治40年ごろから大正15年までの約20年間の登山記録である。『山と水の画家 吉田博』では、吉田博が54歳のとき書いた『高山の美を語る』(1931年)をなぞるようにして登山に関する出来事を紹介している。実際にいつどこへ、どれだけの期間入って、それをもとにどんな絵画を描いたのか。これが、大正15年から昭和3年にかけての山岳風景版画の集中的な制作にどう結びついていくのか。極めて興味深いことがまだ整理されていない。

吉田博自身は、登山家というよりもやはり画家である。山行記録をきっちり文章で残した同時代の登山家に鵜殿正雄(1909年前穂高岳~槍ヶ岳間初縦走)という人がいたけれども、博はそれとは正反対で基本的に絵画を残したのみである。『高山の美を語る』ではいくらか山旅が記録されているが、日時や経路があまりよく分からない。あいまいだからといって吉田博の絵の価値が下がるわけではないが、現代の登山ブームではせめてどんな季節にどこに登れば吉田博が描いた景色と巡りあえるのか、山の愛好家はそういう関心を持っているにちがいない。

図録『生誕140年 吉田博展』を読んで、やっぱり美術図録だなあと感じた。どれだけアウトドア用品メーカーが協力していても連携はあまりできていない。それはある意味で健全な美術展だということである。一方で、吉田博の登山家としての一面をほとんど見ることができない失望感を感じる。

上田市立美術館の滝澤正幸館長が「山と近代美学と吉田博」という文章を4ページにわたって図録に書いている。どちらかと言えば、アカデミックな内容だ。山と吉田博を語るには近代美学史を避けては通れないのだろうか。

吉田がどこの山でどんな人と出会い、どんな印象を残したのか。そしてどんな旅でどんな絵画を描いたのか。総論的な近代美学史よりも、そういう単純な個人史に興味がわく人が少なくないだろう。

図録にまとめられた吉田博年譜の明治40年から大正15年までの20年間をみると、山旅として記録されたのはわずかに6行である。明治41年と42年の立山、大正3年の富士山、大正5年の信州、大正7年の信州、大正10年の槍ヶ岳。信州と言っても、いったいどの山に登ってイーゼルを立てたのかまでは分からない。

吉田博研究は登山の面からまだまだ調べられていないのが現状なのだ。

手前みそになるが、明治42年8月5日から8月26日までの立山登山は、新聞記者大井冷光の記録によってほぼ解明されている。本稿「琴月と冷光の時代」の第5章「ひと夏の天界通信」のうち、

➡第6節「洋画家吉田博と立山3作品」

➡第7節「長次郎とゆく黒部奥山廻りの道」

➡第8節「大日岳・称名滝の探検」

➡第9節「月明かりを頼りに下山強行」

の4節がそれにあたる。そこには、日本画家で写真家の石崎光瑤や、山岳名ガイドの宇治長次郎が出てくる。

志ある人は、『高山の美を語る』に頼らずに百年前の山旅を調べてみてほしい。吉田博という人物を深くみるための価値のある調査になるはずだ。(2016-07-16)

(5)『岳人』の吉田博特集記事にがっかり

登山専門誌『岳人』2016年4月号に吉田博の特集記事があるというので、遅ればせながら図書館に足を運んで読んだ。

「世界の山々を描いた男 吉田博」という計6ページの企画物。専門誌なので吉田博の山旅をさぞ調べて書いてあるのかと期待していたが、それは裏切られた。中味がほとんどない。千葉市美術館で始まった「生誕140年 吉田博展」の単なる宣伝のようなお手軽な内容だった。木版の日本南アルプス集の『露営 北岳間の岳』を見開き大画面で載せていたのが、いかにもマニアックな専門誌らしい。

『岳人』というと中日新聞で硬派な印象が強かったが、2年前からモンベルグループになった。なるほど、吉田博展の協力をしているモンベルだから、この記事が出たのか。

「吉田博略年譜」がひどい。1907年から1923年まで山に登ったという記録は1行も書かれていない。吉田博展から流用してきたのだろう。これでも登山専門誌か、恥ずかしくないのか。がっかりした。

最終6ページ目に編集長の辰野勇氏が書いたコラム「黒部川、カヤックによる初下降の思い出」がせめてもの救いだった。米パタゴニア社の創業者が来日した際、吉田博の木版画《黒部川》を手土産としてくれたという内容だ。半分は自慢話だけれども、この《黒部川》を取り上げたこと自体は面目躍如であろう。辰野氏は「彼の山への洞察の深さを示す作品の一つ」と吉田博を称賛している。ただ、どこが洞察の深い部分なのかは書いてない。論文じゃない、コラムだから言葉先行でもまあしかたがないか。

木版画《黒部川》は、1918年の第12回文展に出品された油彩《㵎聲》とほぼ同じ構図である。画面中央に岩を配し、水流が二つに割れる。青く澄んだ水である。画面上部の断崖が明暗差をもって描かれ、深山幽谷の奧行き感を演出している。例によって非の打ちどころのない構図である。この第12回文展に油彩《劔山》も出品しているところから推測すれば、吉田博はおそらく1918年に剱岳と黒部峡谷を旅したものと思われる。

それにしても《㵎聲》とは聞きなれない言葉である。「かんせい」と読むのか。吉田博は、水の色だけではない、音を感じていたのだ。たしかに水流の音が聞えてきそうな絵である。

「生誕140年 吉田博展」は巡回展で、2017年夏に東京・損保ジャパン日本興亜美術館で開かれる。『岳人』が1年かけてリベンジの吉田博特集を組まれることを期待したい。(2016-7-21)

➡吉田博画文集を評す(17)登山史からどう見る

➡『岳人』2017年3月号【山を描く】

➡『岳人』2020年12月号【山と絵】

(6)吉田博は書生肌・山法師気質

「絵の鬼」と呼ばれた吉田博。いったい誰が言った人物評なのか。

吉田博研究の第一人者、安永幸一氏の『山と水の画家 吉田博』(2009年)によると、昭和23年に発行された小杉未醒『帰居来』に書いてあるそうだ。

吉田博の人柄を書いた安永氏の文章が端的で面白い。図録『生誕140周年 吉田博展』の安永論文は、『山と水の画家 吉田博』をベースにしていて約21000字もあるが、読みごたえ十分である。

いま風に言えばバリバリの硬派。頑固そのもので、いったん決心したら、どんな事があっても最後まで貫き通す。反骨魂では誰にもひけをとらない九州男児の中の九州男児。無駄なおしゃべりや芸者遊び、歌舞音曲などの軽佻浮薄なことが大嫌いで浮いた話はカケラもない。身なりにも全く無頓着で、ついた仇名が「煙突掃除」。描きたい自然を求めて、なりふりかまわず、ただひたすらに山野を駆けめぐった「絵の鬼」。

硬派、頑固、反骨魂、軽佻浮薄が大嫌い、身なりに無頓着。

これらの言葉の羅列だけでも吉田博の人柄は十分うかがえるのだが、補足するためにあまり知られていない人物評を紹介しよう。

大井冷光のコラム

明治43年に富山日報の記者大井冷光が書いた「立山と画伯」というコラムである。大井冷光は前年の明治42年8月、北アルプスの立山・室堂で吉田博と出会った。そして4週間近くも寝食をともにし、黒部峡谷や大日岳・称名滝なども一緒に探検した。このコラムは、吉田博が《千古の雪》を描いた時を振り返ったものである。

大井冷光からみた人物評は「書生肌」「山法師気質」である。書生肌だから研究熱心のように見えたのだろう。山法師気質というのが絶妙な表現である。多くを語らない、物静かで瞑想でもしているかのような仕事ぶりだったのだろうか。

冷光によると、その山法師気質の吉田博がある時一度だけ気炎を吐くように話したという。後半部分を引用しよう。

△立山へ登る人は雲が多い程不幸に思ふ。富士が見え、浅間、鎗ケ岳、白山と四界の展望の出来る時のみ幸福と思って登って来る。観光客にはそれが成程幸福に相違ない。

△だが美術家だけはそんなあはれな者と違って居る。英國のホヰッスラー画伯が恁ふ云ふのだ。夕暮の霧が面布のやうにテームス河畔を被ふて憐れな建物は悉く掻き消され、高い煙突が宛さながらウエニスのキャムバニリー塔の如く姿を代へる時何人も家路に急ぐ、労働者も学者も、智者も、賢者も、遊び人も、悉く自然を見るの眼をとぢて了ふ。

△實にこの時こそ自然は面白く歌ふ。それが唯美術家の為に計り歌って呉れるのだ。美術家は自然の息子だ、而して又自然の先生だ。何故か、息子は自然をよく可愛がる。先生は自然をよく知悉する。どうだ君、美術家は偉いだらうって(冷光)

吉田博の熱弁が聞こえてきそうである。ホイッスラー(1834-1903)が出てくるあたりは、吉田博が『写生旅行』(明治40年)に書いた内容ともかかわるようでもあり、興味深い。(2016-08-03)

(7)「殴った男」ひとり歩きが心配

2017年が明けてすぐ、NHKEテレで日曜美術館40周年特集「ゆく美 くる美」という番組を放送していた。出演者と学芸員たちが2016年を振り返り、2017年を展望するという座談会のような内容だった。

その中で「吉田博展」が取り上げられ、担当学芸員が発言していた。

「ウケたとすればですね、超絶技巧というようなところは大きかった」

「吉田博の木版画は浮世絵の技術を使いつつ、いかに洋風の表現を実現するかに心を砕いた結果なんですが、ここまでやるかという細かい彫りと刷りの数の多さで成り立っている」

「日曜美術館」で紹介された内容に沿って話すのだから、どうしてもこういう発言の流れになる。総花的な内容の番組の中で、吉田博の話題にふれる時間は限られている。まず木版画に言及したのはいいが、そのあとがいけない。

司会者が「吉田博は黒田清輝を殴った男と言われているんですが」と水を向け、展覧会や図録ではうたわなかったけれどもSNSで「黒田清輝を殴った男」が話題になったという。

「こんだけキャッチーなことってないですよね」「やっぱり物語って大事っていうことですよね」「その人の物語性みたいなものはね」

物語が大事だというのはその通りだろう。しかし「殴った」という言葉がひとり歩きしはじめているようで心配だ。本当に殴った事実はあるのか。誰かきちんと調べてみてほしい。正確にいうなら「殴りかからんばかりの強い対抗心」なのではないのか。

強い対抗心の表れが、片道切符の米国修業であり、あの裸婦画『精華』なのだ。突き詰めると、吉田博の核心は、木版画ではない、美の威厳を描いた油彩『精華』にある。(2017-01-04)

(8)「吉田博展」久留米のポスターを評する

いよいよ吉田博展が久留米市で始まる。ポスターが公開された。これまで千葉、郡山と批評してきたので、この告知ポスターについても僭越ながら評しておこう。

ベースは版画『劔山の朝』である。そして、表題「吉田博展」は、千葉市美術館のポスターが採用した変則明朝ではなく、通常の太字明朝である。やや太すぎで、すこし品がない。

最大の難点は「生誕140年」の位置である。「吉田」と「博」の間に挟んでしまった。気を衒ったというよりも、思い付きであろう。あまり見かけない配置である。私ならNGを出す。

表題の上にメインコピーを載せてしまったために、置き場所がなくなり、探しているうちに「吉田」と「博」の隙間に収まったんじゃないか。確かに収まりはいいが、これはデザインの都合というもので、人間の目はこれを正式タイトルの「生誕140年 吉田博展」と読まない。文字組で最も大切な可読性を見誤ったというべきである。

表題のすぐ横にある「YOSHIDA HIROSHI」の英文字回転縦配置。これは、千葉市美術館のそれを真似ながら、違うフォントを使用している。版画の基調色の青をやや鮮やかにして採用している。文字間を開けて工夫しようとしたところは分かるけれども、はっきり言って駄作である。こういう修飾はなくてもいいのだ。千葉や郡山にひきずられて、入れなくてはいけないと思い込むから、こういうつまらない修飾をしてしまう。表題の周りのごちゃごちゃ感を増幅させた。

英文字は、やっぱり横組みがセオリーだ。90度回転縦配置は、アウトドアショップの宣伝だけにしてほしい。

『劔山の朝』の構図に配慮して、文字組をうまく配置したのは好感が持てる。千葉と郡山の反省は生かされている。しかし、久留米市美術館のロゴマークが目立ちすぎだった。もう一回り小さく、いや半分ほどの大きさでも十分だった。この赤丸は視認性が高い。

さて、デザイナーとして最大の工夫は、「絵の鬼」と呼ばれた画家、初の里帰り展。というコピーだろう。里帰りというキーワードをどうしても使いたかったのだろう。気持ちは分かるけれども、すこし冗漫な印象だ。「絵」と「画家」はダブるし、「展」をいう必要はない。それに20文字というのは長い。一読できない。かといって、「絵の鬼」里帰り、では意味合いが違ってくる。「鬼」は吉田博のイメージとちょっと違う。私が付けるとしたら「反骨の画業、執念の版画」。ただ漢字が多いか。

久留米市美術館はどんな情報発信をするのだろうか。これからが楽しみである。たぶん入館者数の心配はいらない。NHK日曜美術館が会期直前にわざわざアンコール放送をしてくれるのだから。(2017-01-21)

(9)5会場のポスターを比べる

「生誕140年 吉田博展」は、

2016年4~5月・千葉市美術館(千葉)

2016年6~7月・郡山市立美術館(福島)

2017年2~3月・久留米市美術館(福岡)

2017年4~6月・上田市立美術館(長野)

2017年7~8月・損保ジャパン日本興亜美術館(東京)

と5会場を巡回。現時点で残すところ興亜のみだが、5種類のポスターが出揃ったので比べながら批評する。吉田博作品の取り扱い方に差が見えてなかなか興味深い。

千葉・郡山・久留米はすでに詳細に書いたので、まず上田。これは「吉田博」の文字に、黄色ないし黄緑色あるいは蛍光色を使ったものだ。この色遣いは褒められたものではない。この色と、版画地色のペールオレンジの明度差がないために、文字の輪郭を黒くぼかさなければならなくなった。

「吉」「田」「博」の3文字に大きさの差をつけて、生誕140年を配している。考えすぎだと思う。なぜ文字の大きさを変えなければならないのか、なぜ黄色文字で主張しなければならないのか。「展」だけがゴヂックで灰色、しかもどこにそろえたのか、宙に浮いたような感じがする。ますます意味不明で、迷路に入ったようなデザインだ。

このデザイナーはたぶん文字組に慣れていない。開催期間や前売り券のなどの細かい字の配置は、すこしだらしない。土曜日を「Sat」で横回転にしたあたりは気を衒ったとしか思えない。

次は、興亜美術館。左半分に《劔山の朝》、右半分に《帆船 朝》を配して、画面の真っ二つに割るデザインだ。

「吉田博展」は、細明朝体で角丸の小技で文字の切れ味を意図的に落としている。色は《劔山の朝》のやや濁りのあるピンクを拾ってきている。主タイトルのすぐ下に「山と水の画家」という6文字を、文字間をあけて配置している。

キャッチコピーは天の位置に「けれども私は自然を崇拝する側に立ちたい。」地の位置に「ダイアナ妃や精神医学者フロイトも魅了した画家」。天のコピーに読点を打ち、直筆らしい署名を加えたあたりは心憎い。細かい文字組も十分に配慮されている。

◇

僭越ながら5枚を比べて点数をつけてみよう。興亜9点、久留米6点、千葉5点、郡山4点、上田3点。興亜のポスターが抜きんでていい。トリミング、絵と文字のバランスに配慮が行き届いている。

興亜は、10点満点としてもいいところだが、1点減点したのはなぜか。それは安永幸一『山と水の画家 吉田博』の書籍装丁とよく似ているからだ。

書籍装丁も、左に《劔山の朝》、右に《帆船 午前》を配している。たぶんこれを参照したのだろう。書籍の方は2つの版画の境界線に白ぼかしを持ってきて、タイトルは黒字である。ポスターは2つの版画をきっぱりトリミングして真ん中で合わせている。ポスターの方が潔い。色遣いもポスターの視認性を意識していてうまい。帆船を切ったり劔山を切ったりするには勇気がいるが、切り方がうまい。2つの版画の重要部分をうまく抜き出して、吉田博作品の魅力を伝えている。

吉田博展5会場のポスターと著者試案

ここまでエラそうに書くと批判も聞こえてきそうだ。私の試案を右下に示した。私は《精華》を最高傑作とみているのでそもそも素材選びが違う。《精華》《劔山の朝》のあとの3作品は色のバリエーションを優先して選んだ。版画を意識して余白は黒で締める。キャッチコピーは「美の威厳」を外せない。いかがだろうか。(2017-05-30)

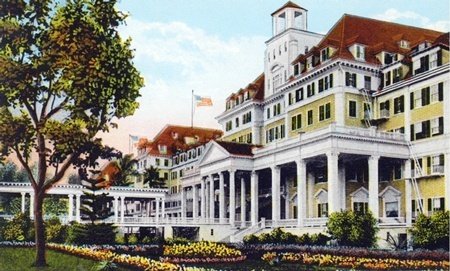

(10)ポインシアナホテル 細密な鉛筆画

横に広がりを感じさせるはずなのになあ。これじゃ肝心の《松》が見えないだろう……んー。本の両端を限界まで引っ張る。

生誕140年吉田博展開催に合わせて発行された安永幸一編『吉田博作品集』(2016年3月)を見ていると無性にストレスがたまる。見開き掲載のためにノドの部分でうまく見られない作品があまりに目立つからだ。2つや3つではない。横位置の主だった作品はすべてページをまたいでいる。これは画集のレイアウトとして許容範囲なのかどうか。公式図録の場合、こうしたケースは本来なら1ページに作品を収めて、部分図を付属させるものだ。しかし、作品を大きな画面で見直すことができるのだから不満ばかり言ってもいけない。

さて『吉田博作品集』を見ていて、気になった作品がある。1906年に描かれた鉛筆淡彩画《ロイヤル・ポインシアナ・ホテル》。上田展では見た記憶がない。出品リストをみたら、私が見ていない後期展のみの展示だった。惜しいことした。

建物の細密さは、17歳のときの鉛筆画《京極》や96刷という木版《陽明門》と同じように、ため息が出るほどすばらしい。

サイズは縦35.5センチ、横51.0センチ。はがき大に相当の部分だけを抜き出して見てみると、数多くの人物が描かれている。付け足しで添景人物を描いたわけではない。こんなに描かなくても建物の壮大な雰囲気は十分描けるのに、題材へのこだわり方が違うのだ。外壁の一部は薄い黄色、植栽や木々は緑色、花は赤色である。

当時の絵はがきがWEB上にあった。人が全くいない建物写真をベースにしたものだ。吉田博の絵画を「絵はがき的」だと揶揄する人がいるが、絵はがきなら人を描かなくてもいいはずだ。吉田博は、このホテルの単なる建築美ではなく、華麗さと賑わいを描きたかったにちがいない。

フロリダにあったこのホテルは、当時世界最大級の木造建築物として有名だったという。今でいう高級リゾートホテルだったのだろう。

下はいずれも部分

フロリダではほかに水彩《ポンシデレオン旅館の中庭》《フロリダの熱帯植物園》を描き残している。大きさは3点ともほぼ同じだ。どれもいい。それにしてもなぜ、《ロイヤル・ポインシアナ・ホテル》だけは鉛筆淡彩にとどめたのか。線描の絶対的な自信を感じる。(2017-08-27)

(11)《鳩と少女》の少女は愛娘か

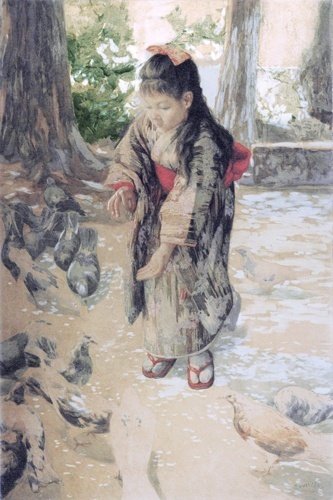

吉田博が人物を主題にして描いた絵は興味深い。福岡市美術館所蔵の水彩《鳩と少女》は、その異様なほど黄色っぽい画面で強い印象の作品である。大きさが縦114.0センチ横81.0センチもある。

たぶん黄色っぽいのは、経年による黄ばみなのだろう。ただ単なる黄色かぶりではない。特に白っぽいまだらの部分が何なのかがよく分からない。

さて、本題である。吉田博研究の第一人者、安永幸一氏は、著書『山と水の画家 吉田博』(2009年、p111)の写真説明に括弧書き注釈で「本作は第8回太平洋画会に出品した《鳩》である可能性が高い。とすると、亡くなる1年前の千里がモデルか?」と書いている。

長女千里は、明治41年7月7日生まれで、明治44年9月27日流行性疫痢のため死去した、という。3歳2か月の短い命だったことに感じ入って、この少女がきっと千里に違いないと安永氏は直感したようだ。

2016年の安永幸一編『吉田博作品集』でもその推論は変わらない。大下藤次郎の展覧会評を引用して、それが理由だとしている。さらに「七五三のお参りにでも行った時の記念だろうか。晴れ着で鳩に餌をやる可愛らしい仕草が思わず涙を誘う」とまで書いている。

私は疑問だ。これが数えで3歳の少女の姿にみえるだろうか。この子どもの感じなら保育園の年中児か年長児、いいところ小学1年生か2年生ではないだろうか。年齢で言うなら満4~7歳ぐらいに見える。数えで3歳つまり満2歳の子どもの姿はもっともっと幼いはずだ。

国会デジタルライブラリーで『太平洋画会画集』を検索すると、明治43年5月20日発行の冊子が見られる。その最初のページに掲載されているのが、吉田博の《鳩》(水彩)。白黒図版だ。

この《鳩》は横構図で、福岡市美術館所蔵の水彩《鳩と少女》とは明らかに違うが、主題が鳩に餌をやる少女である点でとても良く似ている。履物や着物の柄が微妙に違うようにみえるが、手前の一部の鳩などは配置が酷似している。

安永氏は、水彩《鳩と少女》を第8回太平洋画会出品作だと推定したが、順当なら、《鳩と少女》でなく、やはり『画集』に出ている《鳩》のほうが出品作だったのではないか。ただ『画集』には作品の寸法が記載されていないから何とも断定はできない。ちなみに『画集』の編集者は大下藤次郎である。

絵の構成は、横位置の《鳩》の方が断然いい。少女に動きがあるし表情も面白い。奥の鳩の描写も優れている。縦位置の《鳩と少女》は動きも表情もどことなく硬い。

第8回太平洋画会は明治43年5月22日から6月28日まで上野公園竹之台陳列館で開かれた。第13回白馬会展も5月11日から6月20日まで同じ陳列館で開かれ、多くの新聞がその競合をネタにした。

『朝日新聞』明治43年5月31日6面の「太平洋画会を觀る」では、「魚」という署名の記事がある。「吉田博の水彩はなべて好く描かれている中にも《鳩》は苦心の見える大作だが其割には印象を与えない画風である」と書かれている。

東京ではこのころ子どもの文化ブームが起きている。前年に第1回の児童博覧会が三越で開かれ、この明治43年も第2回が開かれている。それに久留島武彦経営の早蕨幼稚園がこの年の5月5日に開園している。

吉田博が子どもの文化ブームを意識してわざわざ《鳩》を描いたとは思わないが、登山ブームと山岳画の関連を考えると、吉田博がたえず時代の流れの先にいたことは間違いない。

大下藤次郎による《鳩》批評

[追記]『みづゑ』第六十三(明治43年6月3日発行)に、「水彩畫寫眞版太平洋畫會出品」としてモノクロ図版《鳩》が出ている。同号に出ている大下藤次郎による吉田博作品評を引用しておく。

吉田博君の出品は澤山ある。畫かれた場處も、雪の山、瀧、谿川、渡頭、春、秋、及ひ鳩など、多方面であつて、とりとりに君の特色が見える。『鳩』は大作である、六つかしい題目をよく纒めたと感心はするが、缺點もないではない、背景はよいとしても、此廣い處へ子供たゞ一人は不自然にも思はれる、鳩は硬く、地面の日蔭の色に黄が多く含み過ぎてはゐまいか。『瀑布』『激流』など、舶來の版畫を見るやうだと評した人があつたが、私も幾分同感の意を表したい、これ等の繪は、自然から來る率直な印象でなくて、吉田君の個性が現はれ過てゐるやうにも思はれる、私は『残雪』や『曇り日』のやうな穏やかな繪が好きである『夕ぐれ』『溪間渡頭』何れも君の才筆を窺ふに足るべく好もしい繪である。

長女供養のため絵筆を執ったか

[追記2017年9月26日]吉田ふじをの作品に《人形遊びをする子供》という水彩画がある。大正元年の作で、モデルは亡くなった長女の千里だという。亡くなった後に描いたということは、もしかして1周忌か。とすれば、吉田博の《鳩と少女》も、1周忌に、千里が数えで7歳の祝いに晴れ着を着たのを想像して吉田博が描いたのではないか。そういえば、《鳩》の方は数えで3歳のような幼女のようにも見え、《鳩と少女》は数えで7歳のようにも見えてくる。吉田夫妻にとって千里を供養するには絵を描くことだったのではないか、そういう推測ができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?