「天才の壁」の向こうから今日もゴッホがこちらを見ている

何年か前に「バカの壁」という本が流行った。

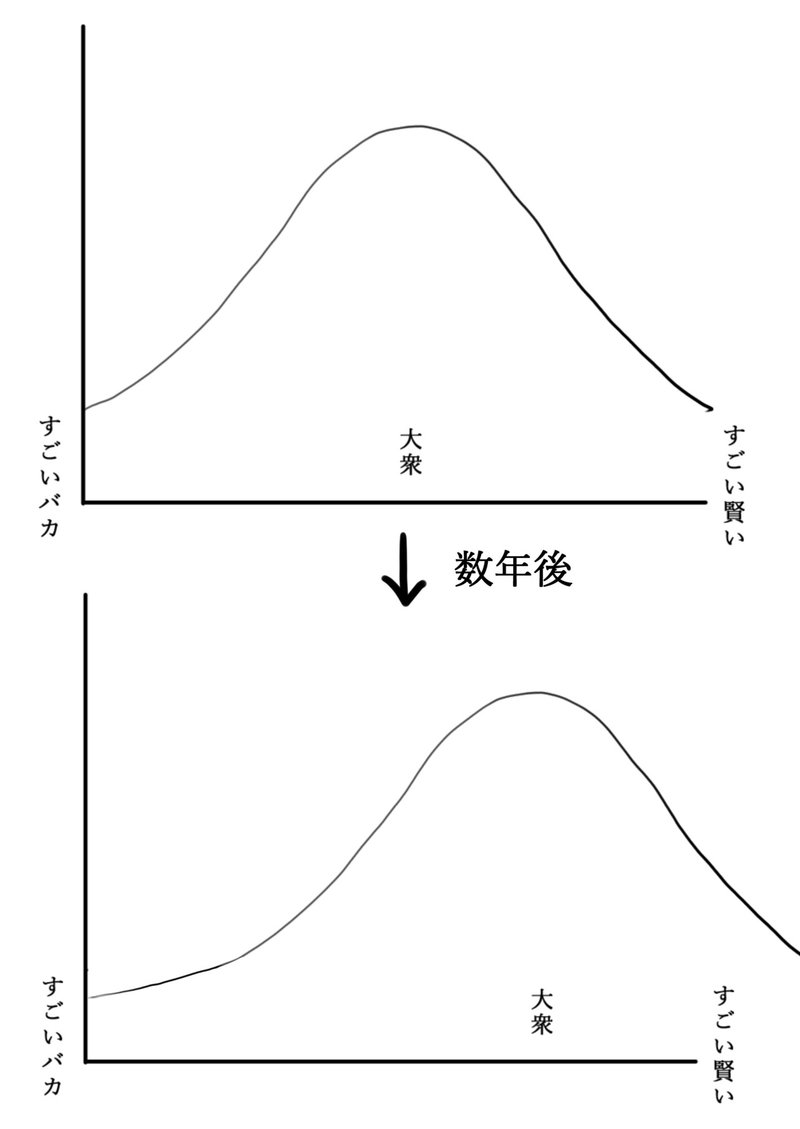

自分から話題を出しておいてアレなんだけどぼくはその本を読んだことがない。だから他人から聞いた話を元に内容をざっくり言うと、すごい賢い人からすごいバカな人までの人口分布をグラフにすると縦軸が人口、横軸が賢さの放物線が出来あがる。

その放物線のピークに該当する付近にいる人たちが所謂「大衆」であり、この大衆と大衆より賢い人の間にある容易に超えることができない障壁が「バカの壁」らしい(多分違うけど大体そんな感じ)

で、時間が経過していくということはこの放物線が右に右に推移していくことらしい。つまり現時点で賢い人というのは時代を先取りしているということで、100年後、200年後には大衆がその賢い人のレベルに追いつく、って具合に説明されているらしいんだよ(投げやり)

※「賢さ」という言葉を使ってきたけど広い意味で「能力」のことだと思ってもらえたら良き。

人間というのは自分と賢さが近いものしか理解することが難しいらしく、自分よりも賢すぎてもダメ。かと言ってバカすぎてもダメ、らしい。

実際、教育学の世界の通説だか俗説だかで「幼稚園児に最もうまくものを教えることができるのはこの春に卒園したばかりの小学一年生」という説がある。人は自分より少しだけ上等なもの、少しだけ毛の生えたものに対してもっとも理解、共鳴するのである。

で、で、話は変わって、ヒマワリで有名なゴッホって画家がオランダにいたんだけど、このゴッホ、生前に売れた作品は確か一点だけでそれ以外の作品は全く売れなかった。残念ながらゴッホは存命中に画家としては評価されなかったのだ。

ところがずっこん、ゴッホの死から100年余、今やゴッホと言えば知らない人の方が珍しいほどのまさに世紀の天才画家として名を馳せている。

とある美術批評家はこの現象も上記の「大衆の賢さは時間の経過とともに右に右に推移する」理論で説明ができると指摘している。つまり大衆の「賢さ」(この場合は芸術を見る目)がゴッホのそれに追いつくまでにかかった時間がこの100年なのだ、と。

人は自分と同じ「賢さ」周辺のものしか基本的には理解できない。100年の間に大衆の「賢さ」がゴッホに追いついた、だからゴッホが評価されるようになった、という理屈だ。

ちなみにゴッホが有名になる前、ゴッホの作品が中古のキャンバスとして売り出されていた(ゴッホの作品を塗りつぶせばまた別の絵が描けるでしょ、ってことらしい)のをたまたま見つけたピカソがその作品に感動し、中古のキャンバスとしてでなく「作品」としてそのキャンバスを買った、という逸話があるがこれも「同じ次元の高さの能力を持った者同士が共鳴した」という理屈で説明できるのかもしれない。天才同士共鳴したということだろうか。

なるほど一理ある。と思う。

一理ある、のだが。

だがしかし、ぼくの考えは少し異なる。

自分の賢さ、自分の能力と近いものに人間は共鳴する。これは正しい。ぼくもそう思う。

「時間が経つにつれ大衆の賢さはより賢い方へ推移していく」。ぼくはこの理屈に異議を唱える。

大衆は今も昔もバカなままだ。時間が経てば大衆が賢い方へ推移することなんて恐らくない。現にポピュリズムや衆愚性の邪悪さについて例をあげれば枚挙にいとまがない。大衆が大衆という単位で賢くなっていくということが果たしてたかだか100年そこらで起こり得るのだろうか、ぼくには疑問だ。

ではなぜ今ゴッホは人気なのか?大衆の賢さがゴッホに追い付いたわけではないのなら大衆はゴッホのすごさを今も理解することはできないのではないのか?

先ほども述べたように人間は自分より「賢さ」「能力」の高すぎるものを理解することができない。ゴッホのすごさを理解出来た人達は上記の「賢さの放物線」でゴッホに近い「賢さ」を持っていたからこそゴッホを理解することができるのだ。だからピカソはゴッホのすごさを理解することができた。

同じ要領で「ゴッホのすごさを理解できる人」に近い「賢さ」を持った人は「ゴッホのすごさを理解できる人」の言い分を理解できる。ぼくの主張の肝はここだ。たとえ直接ゴッホのすごさを理解できなかったとしても「ゴッホのすごさを理解できる人」の言い分を理解することで間接的にゴッホのすごさを理解することが可能なはずだ。

こうして『「ゴッホのすごさを理解できる人」を理解できる人』が出来上がる。後はこの要領で「理解できる人を理解できる人を理解できる人を・・・」の数珠繋ぎが発生しその連鎖が大衆と同レベルの「賢さ」とつながるのを待つだけだ。この「ゴッホのすごさを理解できる数珠繋ぎ」がバカの壁を越えて大衆と繋がるまでにかかった時間が大体100年なんじゃないの?というのがぼくの主張。

初項ゴッホ+理解できる人(n-1)のさながら漸化式といったところか(多分違う)。

ゴッホ数列

現代はゴッホの生きた時代とは違いインターネット上にSNSなどのツールが充実していて自らの力で作品を発信することができる。

なのでゴッホのように生前に埋もれる天才というのは存在しない、なぜなら自分で発信できる世の中では才能が埋もれようがないから、という主張をする人もいる。ぼくの大学院時代の教授がこの主張だった。だがしかし、僕から言わしてもらえばあんたは何にも分かっちゃいない、そんなに世の中単純じゃないんだよ、まだまだだね。

どんなにツールが発達して伝えることのできる相手の数が増えたところで結局その相手の理解力が自分の能力を大きく下回っていたら伝わるものも伝わらない。なぜなら人間にとっての「すごい」と感じるものとは絶対値としてすごいものではなく相対値として自分よりちょっとすごいもののことだから。

アートマーケットとかアートマルシェとか名の付くものに足を運んだことが何度もあるけど、仮に一般来場者の芸術偏差値を50とするとその会場の出展作品の中でSNSで評判のいい作品や作家って芸術偏差値53とか55くらいのものがほとんど。芸術偏差値75とか80の人っていうのはどうしても埋もれる、理由は簡単、芸術偏差値50の人々からすると自分よりすごすぎてそのすごさを理解できないから。

一般人の評価の仕方はそれでもいいと思う。素人は自分の好きなものを好きでいればいい。それはそれで大事なことだ。否定しない。

重要なのはそこでいかにプロがその芸術偏差値80の人のすごさを数珠つなぎにして伝えていくか、そこがプロがプロたる存在意義でありプロが持つべき矜持だろう。素人と同じ芸術偏差値50程度の審美眼しか持たないのならそんなプロはいらない。どうぞ心置きなく引退されたし。

ぼくはゴッホが生前評価されなかったこと、貧困のうちに拳銃自殺を図ったことを悲劇のドラマとして消費したいとは思わない。なぜならそれはゴッホを理解できていないバカの壁の内側の人々の悪趣味な視点に他ならないから。

今こうしている間にも壁の向こう側からぼくらにサインを送っている誰かがきっとそこにはいるはずだ。そのサインに、その気配に気づくことができるかどうか、ぼくらは試されている。

生きることで精いっぱいです。