ノーベル物理学賞2022の概説

先日ついに、2022年のノーベル物理学賞が発表されました。(タイトル画像Credit:スウェーデン王立アカデミー)

たまたまですが、ちょうど連載していた「量子もつれ」の開拓者だったので、改めて引用します。

前回はあくまで歴史の流れだけに絞って触れたので、もう少し各人の中身に踏み込んで解説したいと思います。

「量子もつれ(エンタングルメント)」という言葉は、猫のたとえで有名なシュレディンガー氏が歴史上はじめて使いました。(ちなみに過去にも触れましたが不本意な解釈としてたとえが普及しています)

その後にジョン・ベル氏が、量子力学の原理を改めて探求し、局所的に隠れた変数と呼ばれるものがあるのか、はたまたそんなものはなくどんなに遠距離でも相関をもつ謎の相互作用がはたらくのか、を判定できる不等式を考案しました。

今回受賞した3名もベルのアイデアをより洗練させた研究といっても過言ではありません。(勿論その工夫は決して軽んじられるものではなりません)

改めて受賞者三名とその理由を公式サイトから抜粋しておきます。

ジョン・クラウザー(John Clauser):

クラウザー氏を筆頭に、Michael Horne、Abner Shimony、Richard Holtたちで一緒に研究して、1969 年に論文として発表したCHSH不等式(4人の頭文字から)とその実験結果への貢献。但し不備が指摘され持ち越し。

アラン・アスペ(Alain Aspect):

1982年に、クラウザー氏の実験における不備(発射時に光子がもつれ状態にないことの確認)を補正して、CHSH不等式を実証する新たな実験機器を考案しはじめてベルの不等式の破れを実証した貢献。

この結果でやっと、アインシュタイン氏たちが提唱していた隠れた変数(決定論)はないことが結論付けられました。

ノーベル財団HPに両者の違いを図示しているので、引用しておきます。

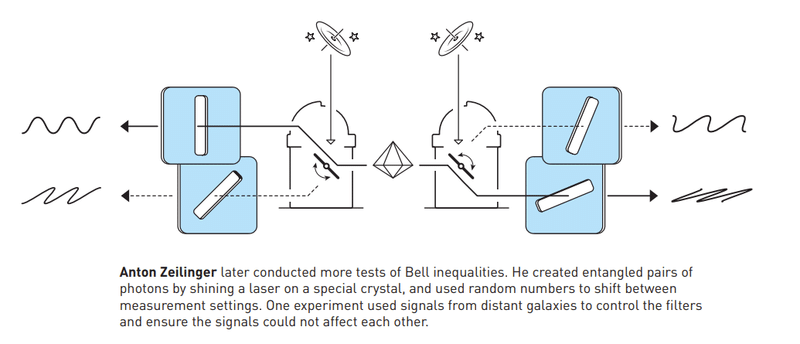

アントン・ザイリンガー(Anton Zeilinger):

さらに実験装置を改良して、量子もつれがない状態を用意して、通信されないよう抜け穴をふさいでその相関性を調べ、改めてベルの不等式の破れを確認し、その応用として1997年に「量子テレポーテーション」と呼ばれる実験を歴史上はじめて行った。

彼らの功績は、量子力学をある意味情報や通信理論との融合にもつながり、いまでは「量子情報通信」と呼ばれる分野に発展しています。

補足すると、見方によっては、量子力学とは物理的な実在のふるまいを表すのではなく、我々が扱える範囲内で出てきた情報を処理する分野です。

そもそも数字自体も、ある意味実存しないものをバーチャルにみたてて、我々は日常的に取り扱い、そして社会に役立てているわけですから、構造は似ています。

ただ、その一方で、「量子ゆらぎは空間を生む種である」、という野心的な仮説も出ています。これは過去にもふれたので引用にとどめておきます。

日常・非日常の両極端の分野で登場する「量子ゆらぎ」。

今回の受賞で暫くは量子ブームが起こりそうな予感がプンプンします。

また、最新情報が入ったらUpdateしていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?