|低山ハイク|柳本駅〜龍王山、石仏と大和十三仏霊場「長岳寺」

2024年5月26日

JR「柳本」駅、9時着。

駅前や道筋には人々、

地域の掃除の日のようだ。

東にまっすぐの道

左手に

黒塚古墳、

三角縁神獣鏡などの古墳展示館がある。

帰りに寄ろうと思っていたが、忘れていた。

突き当たり付近がバス停、

左折、すぐ右折すると

また、まっすぐの道。

てくてくマップ奈良12を案内に、

龍王山展望コースを歩く。

道路脇には、石仏が集められている。

山辺の道に、繋がる。

右折し、

距離が長めの南(崇神)ルートを上る。

右側には、大きな崇神天皇陵

大和朝廷の創始者とされる第10代天皇、崇神天皇の陵墓「山辺道勾岡上陵(やまのべのみちのまがりのおかのうえのみささぎ)」として陵墓に指定され、宮内庁が管理しています。

地域の名を取って「行燈山(あんどんやま)古墳」とも呼ばれています。

山辺の道と別れ、左折

しばらくアスファルト道。

上部、土砂崩れ注意。

水の流れ、

近くなったらり、遠くなったり

流れの音が、心地よい。

そして、

うるさいぐらい大きい

鳥の声も心地よい。

石仏。

上部二体が無い、

六地蔵らしい。

下ってきた男性が、

拝んでいる。

右手に龍王山古墳群

との事だが、

気が付かなかった。

だんだん道は悪くなる。

やがて

木の階段になり、

長岳寺、奥の院への分岐、

左折し、

少し歩くと

奥には、不動明王と

後ろに並ぶ石碑には、

いろんな大明神。

戻り、

階段を上ると

幅約5mのの林道。

上りきってアスファルト道があると、

なんか残念と、思う。

「せっかく歩いて上ったのに、車でええやん」

南と北の龍王山城跡へは

ここから往復、

また、長岳寺へ続く北ルートも出合う場所。

トイレ、案内地図あり。

柳本龍王社へ

左折すると

柳本龍王社

しめ縄が

張られている。

南城跡へ向かうが

道を間違え、

左折した看板まで戻り歩く。

途中ややこしい、

倒木や、柔らかい道を行く。

道がなくなれば

戻ればいいいと

思いつつ、

方角だけを頼りに、進む。

テープもあったので

大丈夫と思い、

なんとか山頂に。

龍王山

標高は586mあり、柳本町や田・藤井町の龍王社がまつられているところから龍王山とよばれています。また、戦国時代には十市氏によって山城が築かれ、中世の史料には「龍王城」の名で登場します。

記紀・万景の舞台を見晴るかす

眼下に広がる雄大な奈良盆地の風景。

ここは、古来「大和(やまと)」と呼ばれ、我国の成立期を燦然(さんぜん)と彩った日本文化 はじまりの地です。

また、日本最古の歴史書「古事記」や「日本書紀」の編纂の地であり、多くの 万葉歌が詠まれた舞台でもあります。

西側の眺め

広がる大和盆地。

大和三山、

向こうには金剛山。

二上山

11時、昼食

コンビニ弁当とバナナ

標高586mの南城跡、

コースに戻り、

てんぐ岩展望台

案内板

藤井 田龍王社

透き通る水場

どちらの龍王社も

前には水場があり、

後ろに木がある。

トイレの場所に戻り

北城跡へ

分岐点、

入っていくが行き止まりっぽい。

引き返し、

戻ろうとするが、

もう一度地図を見ると

石標があるようだ。

場所は、

まだ少し先。

間の道を上ると

「夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡」

芭蕉が見た景色とは、

場所も規模も違うだろうが

ここは、草が伸びるにまかせて

緑の広場になっっている城跡、

虚しい。

標高521mの北城跡、

トイレまで戻り

北ルートを下り、長岳寺へ。

長岳寺の奥の院への分岐、

南ルートも北ルートも

この辺までは

階段が整備されている。

お不動さん、石仏

急坂

振り返ると

立派な竹林

山を出る。

山辺の道に

繋がるあたりにも

石仏が集められている。

その中の一つ、

お気に入りの石仏。

近くにベンチと

100円自販機有り

休憩、サイダー。

向かいの道へ

戻るような方向へ進む。

長岳寺

ここにも

石仏が集められている。

駐車場と並行して歩くと

しめ縄

大門

参道は

奥の山も見え、

借景、広々

拝観料:400円

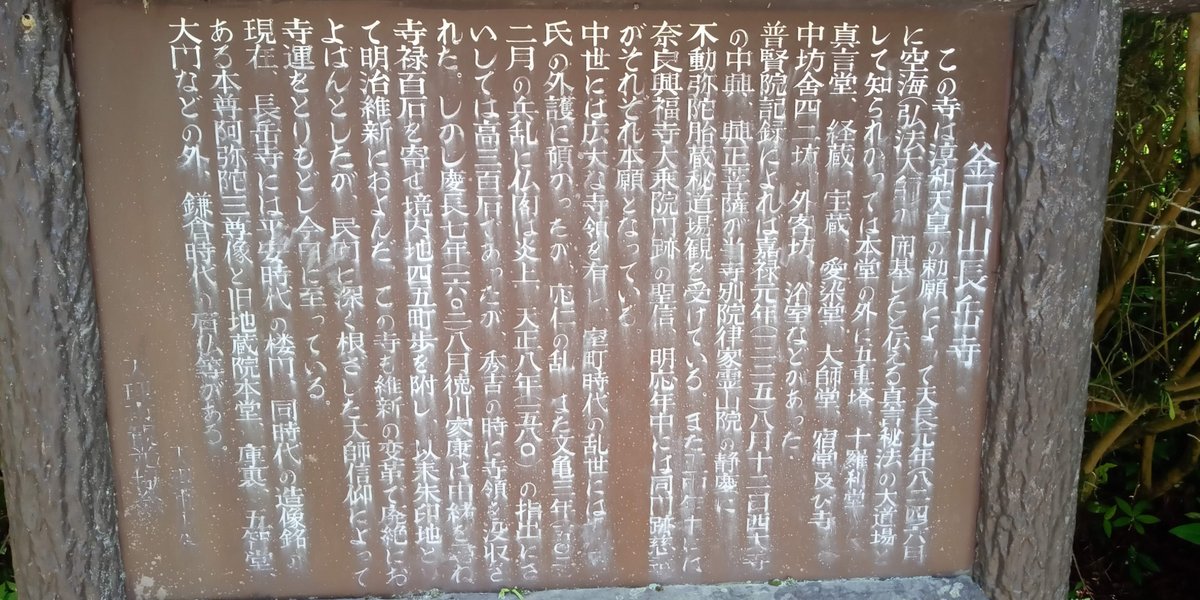

山の辺の道に残る長岳寺は天長元年(824)淳和天皇の勅願により弘法大師が大和神社の神宮寺として創建された古刹であり、盛時には塔中四十八ヶ坊、衆徒三百余名を数えました。

鐘楼門

空海が開いたと伝わる。

本堂には、

阿弥陀三尊

参拝。

中尊の

阿弥陀如来、

両脇侍に

観世音菩薩、

勢至菩薩

お堂内には

先客2、3組。

靴を脱ぐので、

ゆっくりしていると

いつの間にか一人に。

蜂の羽音が聞こえる。

お堂の中に入っているのか?

地獄絵絵解き説法

縦3.5m横11mの掛け軸から成る

秘蔵「大地獄図」があり、

毎年秋に開帳と同時に説法が聞ける。

天理市役所のYouTube

お不動さん石仏、

着色されていたようだ。

一段上がり

大師堂。

右手の階段を上ると、

弥勒大石棺仏。

鎌倉時代の石仏だそうだ。

まだ上には

八十八箇所道が続く、

敷地をぐるりと

取り囲んでいるようだ。

鐘堂付近に降りてきた。

大師像

鐘楼門を抜け

大門と間には

旧地蔵院

四十八ヶ坊あった塔中の内、

唯一残ったもので

今は庫裏だそうだ。

ご本尊は

大和十三仏霊場第四番

普賢延命菩薩

突き当たりの

お部屋の中に

おられる。

4頭の白い像に乗り

20の腕を持つ、

普賢延命菩薩の像容には、胎蔵界曼荼羅の大安楽不空真実菩薩と同型の20臂像と、金剛薩埵と同様に金剛杵と鈴を持つ2臂像がある。20臂像は真言系、2臂像は天台系とされる。 菩薩の乗る蓮華座は、真言系20臂像では4頭の白象によって支えられ、天台系2臂像では3つの頭を持つ1頭の象が支えている。

シュッとしたお姿は

HPにある。

大和十三仏霊場とは

十三仏信仰は日本において古く、平安時代から宗派を超え広く信仰されてきました。

仏教では、人の命は一度死んだらおしまいという考え方ではなく、その人の魂は永遠に生まれ変わり続けると説かれています。

十三仏の仏さまはそれぞれに違った徳(特性、役割)を持ち、それぞれの働きを以て私達が亡くなったとき、より良き人間として輪廻転生するために魂を守護してくださる仏さまです。

以前(2008年)に、

満願しているが、

その後、

伺っていないお寺もあり

もう一度、

巡ってみよう。

せっかくなので

専用の新しい朱印帳を買う。

1,500円

写仏納経帳

大和十三仏の

御朱印帳・写仏帳・写経用紙が

一つになっている。

日本初の『写仏納経帳』だそうだ。

写経用紙は3枚

写仏帳は、

カラー図版と

なぞり用の線画が

十三仏分。

画像は

シンプルで

個性やクセのない

資料的な仏画。

それはそれで

ありがたい。

戻り、

山辺の道を南へ

すぐ

駐車場との間に

お地蔵さん。

以前は木々が刈られていた。

あとは、

来た道を戻り

JR「柳本」駅

2:30頃、着

駅構内に、

喫茶店入口あり

定食もある。

「大和十三仏霊場」

奈良を知るため

いろんなコースを

歩けそうだ。

ありがとうございます。