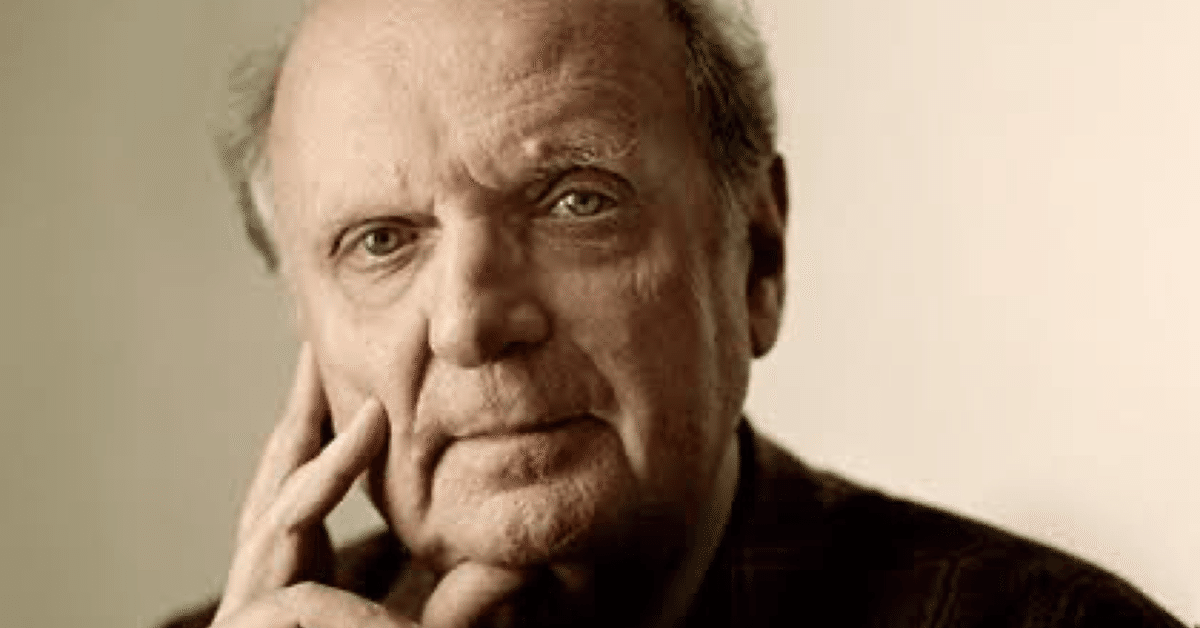

偉大なる巨人、マレク・ヤノフスキ N響5月A定期

東京芸術劇場でのN響定期に行ってきた。

シューマン:ヴァイオリン協奏曲

シューベルト:交響曲第8番「ザ・グレート」

ヴァイオリン:アリョーナ・バーエワ

指揮:マレク・ヤノフスキ

ヤノフスキはペンタトーンレーベルから出ている数々のCDの評判がよく、以前から気になっていた。

現在83歳。元気なうちに聴いておきたかった。

ちなみにブロムシュテットは94歳。

110歳まで生きるのでは?と思わせる元気さだ笑

シューマンのヴァイオリン協奏曲はマイナーな曲でめったに演奏されない。

CDでも持ってない。昔クレーメルのCDを聴いたかな、という程度。

案の定、魅力的な旋律や意表を突く構成に乏しく、名曲とは言えない印象だった。

バーエワはこの曲を弾き慣れてるのか、肩に力を入れず自然体で弾いていた。

第3楽章で弦合奏が宮廷風に聴こえる箇所が繰り返されたのが面白かった。

このサウンドで先日のパガニーニのヴァイオリン協奏曲第1番(指揮はルイージ)を聴きたかった。

アンコールはポーランドの女性作曲家・バツェヴィチのポーランド奇想曲。

聴きながら先日亡くなったダチョウ倶楽部の上島さんのことを考えていたら終わってしまった。

昔は今より集中力がなく、帰ったら何食べようかとかそんなくだらないことを演奏中よく考えていた😅

後半は「ザ・グレート」。

繰り返しが多く、精神的な深みより歌曲的な旋律重視の曲と感じて昔は苦手だった。

苦手な曲ワースト3に入っていたくらい😅

それがバーンスタイン/コンセルトヘボウのCDを聴いたあたりから好きになった。

バーンスタイン盤は歌心が溢れ、カロリー満点(宇野的比喩😅)

無意味な繰り返しに思えていた構成も、循環構造というか。

永劫回帰と言ったら大袈裟だろうか。

でも、そんな感じに思えたら「精神的な深み」のある曲と思えるようになった。

今日は睡眠不足だったので眠気との戦いだったが、そのコンディションでも歴史的名演とわかった。

先日のエッシェンバッハのマーラー5番も精度が高かったが、今回もやはり高い。

N響のレベルの高さには驚かされる。

ただエッシェンバッハが予定調和なCD的音楽に聴こえたのに対し、ヤノフスキは一音一音の推進力に力がこもっており、今まさに開拓されつつある音楽ならでのスリルがあった。

金管や木管の精度も高かった。

オーボエの吉村さんはほっぺたを膨らませて吹く姿がかわいい笑

第2楽章が一番深い音楽だったかな。

眠かったので細かい感想は言えませんが😂

第3楽章と第4楽章はアタッカで。

反復の連続が永劫回帰感を促進し、昨日FMで解説していた舩木篤也さんが言っていた「螺旋構造に聴こえる」がまさに納得。

ぐるぐる同じところを回っているようで、微妙な違いがある。

先日、反復が特徴のマームとジプシー(作・演出:藤田貴大)の芝居を見に行った。

演劇でも反復は独特な効果を生む。

生きていて、「あれっ? 前にも似たことがあったような、、」というデジャヴに襲われたことのない人はいないだろう。

そのとき、その人は現在を生きているようで別の時間軸も生きているのではないだろうか。

反復の連続はそんな思いにも至らせる。

拍手は大きかった。両隣の男性も大きな拍手を送っていて嬉しかった。

ヤノフスキは最初に木管を立たせ、次にホルン、トロンボーンを立たせた。

慣例みたいに全員立たせなくてよいのだ。

大勢の聴衆が立ち上がってソロ・カーテンコールの大きな拍手を贈っていた。

巨匠だとは思っていたが、紛れもない巨匠だった。

この演奏ならベルリンフィルハーモニーで披露しても恥ずかしくないだろう。

ヤノフスキが指揮した「ザ・グレート」は反復を重ね、聴く者をどこか違う次元へと連れていった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?