Humanity Centered Design? ドン・ノーマンの近著で語られる人類中心設計とは

今回は『Design for a Better World: Meaningful, Sustainable, Humanity Centered』という書籍を紹介してみます。

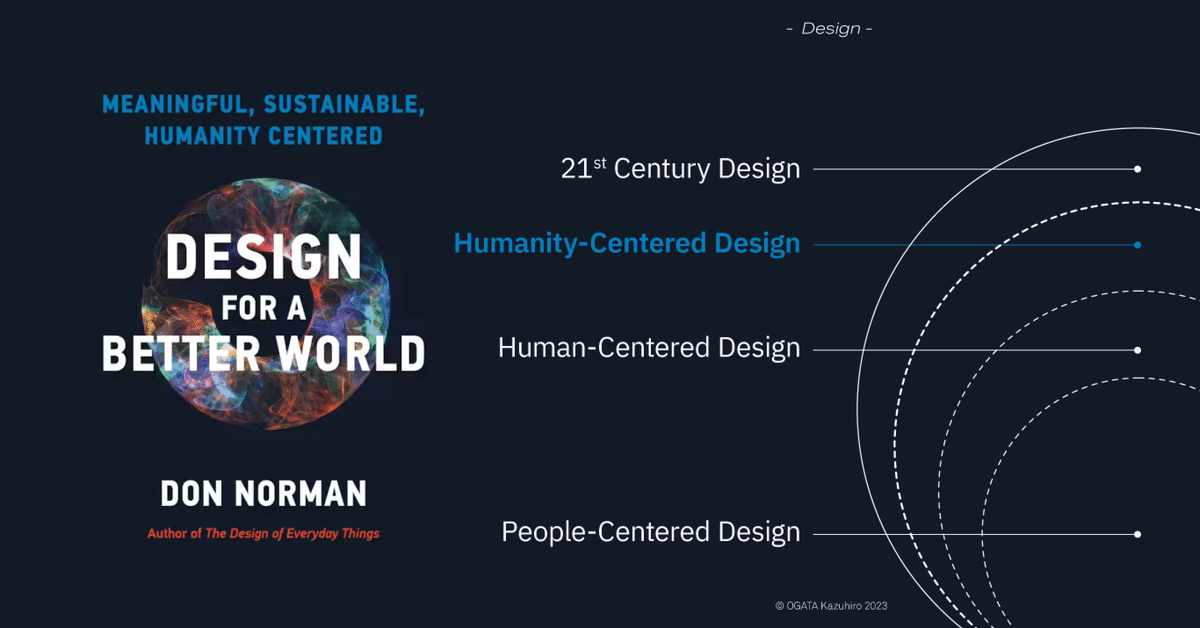

Human Centered → Humanity Centered

著者のドン・ノーマンは、デザインやHCI(Human Computer Interaction)、認知科学の領域で有名な研究者/教育者です。彼の代表作『誰のためのデザイン?』(増補・改訂版、新曜社、2015年)は、デザインを学んだことがあるなら誰しも一度は耳にした、あるいは読んだことがあるはずで、デザインの分野に大きく貢献、影響してきた作品の一つです。その中で提唱された人間中心デザイン(Human Centered Design; HCD)のアプローチは、長きにわたりデザイナーやエンジニアたちの設計指針とされてきました。設計に限らず、デザイナーとしての姿勢を表す言葉と言っても過言ではないと、個人的にはそのような感覚も持っています。そんなHCDは、人々のニーズや心理を理解し、使いやすく、快適で愉しい製品やシステムを設計するための原則として様々な場面、分野、業界で活用されてきました。

人とコンピューターの間に生じるインタラクションが研究され始めた1970年代、個人向けコンピューターの普及に伴い、ますますHCDの重要性が高まった1980–90年代、商業的なウェブサービスの広がりによってUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の重要性に注目が集った2000年代。テクノロジーが大きく変化する中で、その利用者である人間を中心に据えてデザインする、という考え方は多くの人々の理解を得ました。またデザインファームIDEOの提供する「デザイン思考」の中心的な思想としても組み込まれ、デザイナーでない人々にも知られることとなったと言えるでしょう。(参照|「人間中心デザイン基礎知識体系」NPO法人 人間中心設計推進機構)

しかしながら、このHCD(Human Centered Design)を提唱したドン・ノーマン本人が、最新の著作でHumanity Centered Designという考え方も取り入れるべきだと述べています。ここ数年デザイン領域で議論されてきた(今もされている)様々なテーマを結集したような内容だったので、すぐにでもHumanity Centered Designの考え方が広まることを願い、記事を書くことにしました。

(※本記事はドン・ノーマンが自身のウェブサイトで公開している1章、6章、22章、35章の内容をベースに、本文の抄訳を含んだ構成となっています。)

概要

本書は6部構成になっています。第1部は序章、人間の生活に関するほとんどすべてのことがartificialであり、それらは変えることができる、という特に重要な考え方を示します。第2部から第4部では、我々の生き方をmeaningful / sustainable / humanity centeredなものにするために、いまの生き方を変える必要がある、という本書の主要なテーマを考察します。そこでは、人為的に作られてきたものを変えるためには、意義深く、理解できる方法で、世界の人々に変化を提示すべきという主張が説明されます。また、変わるべきものの一つとして、資源を枯渇させ、環境を汚染し、多くの動植物種を滅ぼす、持続可能でない活動について主に語られます。さらに、そのような現状に対して必要な変化を、human centeredの考え方に従いながら達成できるのか?が議論されます。第5–6部は、実行されるべき行動とその難しさに焦点が当てられます。

全体を通じてドン・ノーマンが着目するのは、「Human Behavior(人々の行動/振る舞い)」の観点です。それを起点に、人々の行動を規定するテクノロジーやシステムは何か、どのように規定されて現状に辿り着いたのか、つまりデザインされてきたのか——そして、デザインされてきたということは、デザインし直すことが可能では?という示唆や、その鍵としてのHumanity Centeredという考え方を提供すると同時に、21世紀のデザインおよびデザイナーに求められる多様な視点や知るべき歴史、理論、関連領域などを広く把握できる内容となっています。

世界で起きている課題に取り組むアプローチは様々あれど、技術的な観点や政策転換などではなく、人間の側面に着目し、生き方や暮らし方、質的な部分を明らかにしながら解決策を検討する点が、本書の特長とされています。

Artificial

さて本書は、ドン・ノーマンの自宅から見える風景の写真で始まります。窓から見える「ほとんどすべてが人工的で、デザインされている」——家、庭、ミッションベイの建物、メキシコとの国境、そして動植物自体は自然なものだが、人間が植えた木々や芝生、花から成る住環境に動物たちは依存している——ことに言及する写真です。

そのような視点であらためて私たちの暮らしや世界を見渡すと、衣服や生活用品などの人工物に限らず、国やお金といった概念、政府の仕組みや組織構造、農業や食べ物を準備して調理する方法までもが人間によってデザインされてきたことに気づきます。そのようなデザイン(されたモノやコト)は、私たち自身の行動や振る舞い、生き方に影響を与えたり、それらを変えたりします。

現代の生活は産業からの要請により、科学的に計測可能な道具に支配されています。また、その産業は世界の経済理論と、原材料や機材、流通、人件費を支払うための金銭的な必要性に支配されています。さらに、これらはすべて法律や規則、慣習によって支配されていますが、そのすべては人々が人工的に作り上げてきた手続きでしかありません。その責任者とされる人々は、自らの利益のために規則を定め、それを(労働者や先住民といった弱い立場の)他者に押し付けてきました。

そのような人為的で恣意的な命令の結果として作られた社会の中で、階級や偏見、不公正が生まれました。また、自らの目的のために領土を植民地化し、資源を奪い取るだけでなく、地球に対しても資源を自由に利用できると過信する一部の人々の行動が、気候変動という症状を引き起こしています。

こうした状況の背景には、近代化があり、それは過剰なまでに科学、技術、合理化に依存した哲学を持ち、人間や社会、自然には焦点を当ててこないものでした。このことを説明するために、時計や暦、休日などの身近な仕組みを例にしながら、近代化に大きく関わる産業革命や経済理論についても概観します。

Meaningful

気候変動を例にとると、科学者たちは「世界の平均気温が産業革命以前よりも2℃上昇しない〜」と表現することが多いかと思います。それぞれの単語の意味は平易ですが、メッセージは全くわかりません。また、一般生活者にとって科学的な予測や、気温や海面の平均的な上昇の数値は意味を持ちません。それよりも、すでに直面している多くの自然災害について話しをするべきです。ただし、不安を煽り、悲惨なメッセージを頻繁に示すだけでは、やがて注目されなくなります。一見するとわかりにくい学術的なメッセージを、多くの人々が理解できるように翻訳して伝えるために物語、語り手の役割が重視されます。物語にはサイエンスレポートでは示しきれない状況や文脈、計測不可能な側面を描き出せるという特長がある一方、事例が具体的になりすぎたり、無意識的な語り手の視点や事例選びによってバイアスがかかったりするといった弱点もあることが知られています。

この点を踏まえて、デザイナーは日常的な場面における人々にとって意味のある言葉で世界を表現すべきであるとノーマンは提案します。デザインは、人々を理解し、ニーズを把握しながら、テクノロジー、政策、人々の間のインターフェースとして機能する役割も担っています。また、地球の生態系エコシステムを破壊しないような製品をデザインすることや、ファシリテーターやメンターとしてコミュニティの実践に従事し、その実践が人々によって推進されることを対象とするのが、21世紀の新たなデザインの形であると語っています。

Sustainable

20世紀はゴミの時代でした。デザインは使い捨ての文化を作り出すことに加担してきたのです——21世紀のデザインはそのような文化を転換できるのか?どんな役割を担えるのか?ゴミを増やすことに寄与せず、購買行動を変えるべきではないか?ということが問われています。

これらを実現し、変化を生み出すためには、デザイナー自身が変わるべきです。通常はデザインの専門外と考えられる経済、ビジネスモデル、歴史、人文学、テクノロジー、倫理、マネジメント、そして政治など、世界を理解するためには必要不可欠な分野の知識を獲得する必要があります。とはいうものの、(20世紀の)デザインは製品を売るため、産業を駆動させるために活用され、近代資本主義の道具として発展してきた歴史を持ちます。その結果、今日のデザイン教育は、企業やクライアントが利益を上げるために活躍するデザイナーを育成することにしか役立っていないと指摘されます。つまり、デザイン教育自体の変化も求められているのです。

今日、日常的に使用されるものの多くは製品寿命が短いようにデザインされています。極端な例として紙皿やプラスチックのカトラリー類が挙げられます。洗わずに使い捨てできるため、「便利な」生活を実現し、家族や友人との会話を楽しむ時間を増やせる道具として受け入れられてきました(今でも受け入れられている)。

製品寿命を決定する要因として、製品の物理的な耐久性による陳腐化(obsolescence)や、新製品と比べて技術的に劣っており保有し続けることに経済的メリットがないことによる陳腐化、流行を意識することによる陳腐化が挙げられます。また、地球にとっては有害だが、ビジネスの観点では有益な計画的陳腐化についても言及し、自動車業界を例にしながら、製品単体ではなくサブスクリプションの仕組みなどを活用し、サービスを価値として提供するようなビジネスモデルへの転換を提案しています。

とはいうものの、これまでに確立されてきたリニアな、一方通行の生産体制から循環型の生産方式に移行することの難しさや、企業が負担すべき多大なるコスト(時間、お金、人材など)が移行の障壁となっています。それでもなおサーキュラーエコノミーのモデルに従って修繕・リユース・再生を目指すために、1)ゴミ・汚染を出さない、2)製品と素材を捨てずに使い続ける、3)自然のシステムを再生させる、という原則をもとにしたサーキュラーデザインの必要性を訴えています。

製造業以外の分野では、エアコンを多用しない近代建築の可能性について、バードギール(採風塔とも呼ばれる)に見られるような自然を活用した冷房システムが紹介されます。バードギールは、古代エジプト建築にも用いられ、伝統的にペルシャ建築で採用された、風を建物内に取り入れるための塔の名称です。直射日光の熱や砂漠から来る砂や強風を避けるために窓は太陽から遠い場所に小さく作られるそうです。また、この技術は実際にユタ州ザイオン国立公園のビジターセンターなどの現代的な建築物にも応用されています。

Humanity Centered

まず、人間中心という言葉は1980年代に開発され、魅力的で機能的、かつコスト面でも優れた大量生産品を設計するための方法として、その効果が認められました。また、コンピュータを搭載した製品が流通するようになった際も、ユーザーが使いやすく、理解しやすくすることに貢献するといった点で、人間中心の考え方はデザインの重要な側面であり、これからも大量生産が続く限り支配的なデザインアプローチであることは変わらないだろうと述べられています。

その上で、今日のデザイナーが扱う対象は大量消費市場向けの製品に限らないことを強調すべきでしょう。むしろそのような物理的な製品の製造、使用、廃棄によって生じる環境への影響や、特定の社会集団に対する先入観や偏見への影響をも考慮したデザインに移行しなければいけません。すべての人類の権利を強調し、すべての生きものと地球環境を含む生態系全体を対象とするデザインを表す言葉として「人類中心(humanity centered)」を提案しています。

Human Centered Designの4原則

ノーマン自身の定義による人間中心デザインの4つの原則は、

Solve the core, root issues, not just the problem as presented (which is often the symptom, not the cause).

提示された問題(大抵それは原因ではなく症状)だけでなく、中核となる根本的な課題を解決する。

Focus on the people.

人々に焦点を当てる。

Take a systems point of view, realizing that most complications result from the interdependencies of the multiple parts.

システムの視点に立ち、複雑な問題の多くは複合的な要素の相互依存から生じることを理解する。

Continually test and refine the proposed designs to ensure they truly meet the needs of the concerns of the people for whom they are intended.

提案したデザイン案が、その対象者が抱えるニーズを本当に満たすかを確認するために、絶えず検証と改良を繰り返す。

これらは重要な原則ですが、持続可能性や不公平、偏見などの課題を無視しており、長期的な影響を考慮していないため、この原則を拡張することで、人類中心デザインの5原則を提案しています。

Humanity Centered Designの5原則

Solve the core, root issues, not just the problem as presented (which is often the symptom, not the cause).

提示された問題(大抵それは原因ではなく症状)だけでなく、中核となる根本的な課題を解決する。

Focus on the entire ecosystem of people, all living things, and the physical environment.

人々、すべての生きもの、物理的環境を含んだ生態系全体に焦点を当てる。

Take a long-term, systems point of view, realizing that most complications result from the interdependencies of the multiple parts and that many of the most damaging implications upon society and the ecostructure only reveal themselves years or even decades later.

長期的かつシステム的な視点に立ち、複雑な問題の多くは複合的な要素の相互依存から生じること、また、社会や生態系構造に最も有害な影響の数々は、数年あるいは数十年後に初めて明らかになることを理解する。

Continually test and refine the proposed designs to ensure they truly meet the concerns of the people for whom they are intended.

提案したデザイン案が、その対象者が抱えるニーズを本当に満たすかを確認するために、絶えず検証と改良を繰り返す。

Design with the community, and as much as possible support designs by the community. The professional designer community should serve as enablers, facilitators, and resources, aiding the community to meet their concerns.

共同体とともにデザインし、共同体によるデザインを可能な限り支援する。専門家であるデザイナーのコミュニティは、共同体の懸念に応えるためのイネーブラー、ファシリテーター、リソースとしての役割を果たすべきである。

追加された5つ目の原則にもある通り、人類中心に向かうための第1のステップは、共同体とともにデザインし、共同体によるデザインを可能な限り支援すること——Design forではなくwithもしくはbyの実践を意味すると説明されています。これはコ・デザインや参加型デザイン、市民主導のデザイン、コミュニティ主導のデザイン、リジェネラティブ・デザインなどと呼ばれ、それぞれ少しずつ違いはあるものの、共通の信念を持って取り組まれるデザインのことを指しています。共同体メンバー以外にも、ソーシャルワーカーや公共医療の専門家、財団などを含む幅広い関係者で構成され、実践されています。

第2のステップとしては、誰もがデザイナーである(Everyone is a designer.)の考えのもと、テニス選手でなくてもテニスをしたり、シェフでなくても料理をしたりするのと同じ意味で、誰もがデザインできる環境や状況、ツールを提供すべきだと述べられています。それは例えばエリック・フォン・ヒッペル(Eric von Hippel)が提案する、デザインの向きを変えるような——専門家デザイナーが他者のためにデザインするのではなく、クリエイティブな非デザイナー集団にデザインしてもらう——アイデアのことです。世界中の多くのクリエイティブなユーザーは、製品の欠陥を克服するために、すでに新しい使い方や改善案を持つ場合が多いと指摘されています。このようにイノベーションを民主化するような方向性にも着目した新たなデザインのあり方が議論されています。

「誰もがデザイナー」の論点においては当然のことながら、エツィオ・マンズィーニも取り上げています。特定の社会で暮らす人々は、自身の直面する課題も、その解決策もすでに考えているので、そうしたコミュニティの創造性と創意工夫を土台にして、誰もが声をあげ、役割を持てるようにデザインを民主化することが求められている、と言及します。

原則の2と3が修正されたことにも表される通り、気候変動や感染症の蔓延、人種差別などの症状が頻発する世界の現状に対して、私たちは現在の生活と、自らのあり方を変えていかなければいけません。しかしながら人、自然、環境が複雑に絡み合う中、どれか一つの問題だけを解決することは難しく、いずれにしても全体に影響を与えることは不可避です。このような複雑な社会技術的システムは「厄介な問題(wicked problem)」と呼ばれ、経済的、政治的、法的、組織的、ビジネス的、社会的な課題を同時に孕みます。そのため厄介な問題に対する完璧な答えや唯一の解決策はありませんが、状況を良くしていくことは可能です。そこで提案される考え方が「なんとか切り抜ける(muddling through)」というコンセプトに基づく「incremental modular design」のプロセスや「minimal viable outcome」の作成です。漸進的で小さな変化を重ねることによって、人々が影響されたり、傷つけられたりする感覚を生むことなく、大きな状況の変化に繋げることを目指します。incremental modular designは、大きなプロジェクトを小さなモジュールに分割し、各モジュールが個別に実行、検証、改善を繰り返す、まさにアジャイル開発のようなソフトウェア分野のアプローチを援用しながら、コミュニティメンバーから支援団体、公的機関まで幅広いステークホルダーを擁する社会的プロジェクトにも展開されるものとして提案されます。

他にも、人間中心デザインのアプローチを複数のステークホルダーが関わる複雑なサービスのシステムに合わせて調整したシステミックデザインが紹介されます。この手法はシステム思考やデザイン思考、社会学、認知工学、マネジメント理論などを参考に、複雑なサービスやプログラムに取り組みことを目指して開発された比較的新しい手法です。

さらにはカーネギーメロン大学を中心に研究と実践が進められている「トランジションデザイン」なども取り上げています。私たちとその先祖たちが形成してきた生き方、創造性、信念、行動に立ち返り複雑なシステムを紐解くことを試み、その後に望ましい未来の姿を描き、さらにバックキャストで現在取り組むべき設計要件を明らかにする方法です。人々が構築してきた社会や暮らしの歴史を見ることで、人々の行動を理解しようという狙いがあるという点で、本書の主題に適したものであるだけでなく、デザイン領域でも現在特に注目される手法の一つです。

人類中心デザインの章の最後には、人口が増え続ける世界の現状に対して、「スケールアップするために有効な手段はスケールダウンだ」というジェレミー・マイヤーソン(Jeremy Myerson)の言葉を借りて、別様のデザインが示されています。これまで大規模に展開することを念頭に置き、対象を抽象化して捉えてきたデザインではなく、少人数の個人を対象に規模を縮小することで、これまで自由度を制限してきた数々の条件をなくすことができれば、より自由に創造的なデザインが可能になるのではないかと示唆している。この考えとincremental modular designの方法を組み合わせることで、多くの小規模事業者が人々のニーズに応えることが可能になると説明しています。また同時に、地域に根差した事業であれば、その土地固有のビジネスモデルが展開されることも期待されます。このような生産方式を実現するためのツール、テクノロジーとして3Dプリンタやレーザーカッターなどのデジタルファブリケーションだけでなく、水耕栽培を利用した垂直農場なども紹介されています。

新たなテクノロジーや製造方法が開発されるにつれて、大量生産の必要性が減るだろうという予想が示されます。そのような産業の変化を見据えて、大規模なサプライチェーンにおける無駄を省き、消費者のニーズや要望に沿った製品を小ロットで生産することを前提としたデザインの検討が期待されています。そのために、さまざまな努力の数を増やしつつ、その努力の規模を小さくしていくような取り組みが望ましいでしょう。

新たなデザインを探索するにあたり、さらなるテクノロジー開発に偏重するのではなく、世界に数多ある多くの異なる文化にも目を向けることを促しています。大量生産や近代化の規範に従うことなく、(グローバルな産業構造を基盤とした)社会をスケールダウンしようと呼びかけます。多様な社会の存在と、それぞれの違いを尊重し、ほかの社会を受け入れ、許容することも重要な考え方だとされています——まさにアルトゥーロ・エスコバル(Arturo Escobar)が近著『Designs for the Pluriverse』のタイトルで複数形の”s”を用いて示したように。

参考文献

以上が『Design for a Better World』の主な内容でした。

本記事では書ききれませんでしたが、課題の根本的な部分を知るために歴史を振り返る際、その歴史が勝者、特に西洋、グローバルノースの視点から書かれたものであることが多い点に注意しなければいけません。WEIRD people: Western (or White), Educated, Industrialized, Rich, and Democraticという批評的な表現が本文では用いられていますが、ある一面からの視点ではなく、多面的な捉え方をすることが非常に重要です。

この点に関連する分野について、本文では十分にカバーできなかったことを著者自身も認めています。そのため、本書の巻末には多数の参考文献が示されています。ここにもいくつか抜粋しておきます。

Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need (Sasha Costanza-Chock, 2020)

『ミスマッチ:見えないユーザーを排除しない「インクルーシブ」なデザインへ』キャット・ホームズ(著)、大野千鶴(訳)、2019年、原題 Mismatch: How Inclusion Shapes Design

Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism (Safiya Umoja Noble, 2018)

『監視資本主義:人類の未来を賭けた闘い』ショシャナ・ズボフ(著)、野中香方子(訳)、2021年、原題 The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power

『アンチレイシストであるためには』イブラム・X・ケンディ(著)、児島修(訳)、2021年、原題 How to Be an Antiracist

『ホワイト・フラジリティ:私たちはなぜレイシズムに向き合えないのか?』ロビン・ディアンジェロ(著)、貴堂嘉之(監訳)、上田勢子(訳)、2021年、原題 White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism

The Black Experience in Design: Identity, Expression & Reflection (Anne H. Berry [eds.], 2022)

Reimagining Design: Unlocking Strategic Innovation (Kevin G. Bethune, 2022)

Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds (Arturo Escobar, 2018) →→→ 近々邦訳本が刊行されます!

Humanity?

またhumanity centeredの訳語に関しては、断言できるだけの自信は決してありませんので、いろんな意見があることを期待します。とはいえ、選定の理由をここで説明しておきます。

ドン・ノーマンは本文中で、デザインは人々を理解し、人々が持つニーズとその解釈に注意を払うことに長けた学問であるが、今日、その注意の範囲を拡張しなければならない、と述べます(p.51)。また、humanity centeredという言葉は、人々が属す社会技術的システムを考慮するデザインに重きをおくこと、および、すべての人類(humanity)の権利を強調し、すべての生きものと地球環境を含む生態系全体に注意を向けること、だと説明します(p.181)。

さらに、Interaction Design Foundation(IDF)の記事によると、human centeredではユーザー個人の顔を思い浮かべるのに対し、humanity centeredではそれよりも遥かに広い世界人口の社会的なレベルにまで視点を拡大する、とされています。

ここまで整理してきたhumanityに関する記述と、『岩波 哲学思想事典』による

【人類(じんるい、英: humanity)とは、個々の人間や民族などの相違点を越える《類》としての人間のこと】

という定義を照らし合わせると、ノーマンの言わんとする「humanity」の訳語に「人類」は適していると考え、本記事で採用しました。

一方、上述したIDFの記事に掲載された参考文献では、

人に親切にする特性としてのhumanity(人情)

人間の総体としてのhumanity(人類)

ヒト–機械の二元論における一側面としてのhumanity(人間性)

というアプローチ、視点、焦点の3つをHumanity-Centered designの原則として説明しています。

このような複合的な意味を含んだ言葉であることも念頭に置きながら、人類中心デザインについて検討し、実践することが望ましいと考えています。

他方、人類中心デザインに類似するものとして「Life-centred design」のアプローチが提唱されています。このアプローチもまた人間中心デザインを、すべての人々・すべての非人間・すべての惑星を考慮するものとして拡張させ、サーキュラーデザインやシステム思考、バイオミミクリーなどのデザイン実践を組み合わせることで新たなフレームワークを提示してます。

あるいは、川や湖をステークホルダーとしたり、ビジョン主導でより長期的にプロジェクトを進めるといったムーブメントを軸にした、「Planet-centric Design」なども類似するフレームワークとして挙げられます。

また、既存のデザイン思考がイノベーション創出の要素として捉えるViability[Business] / Desirability[Human] / Feasibility[Technology]の3つに、Circularity[Nature]を加えることで、よりホリスティック(全体的)な視点に立ったビジネスを目指すためのアプローチも現れ始めています。

サステナビリティを真に実現するためには、人間のニーズを満たすためだけでなく、人間の経済圏や社会を取り囲むような、そして相互に依存する動植物や微生物、つまり非人間のニーズをも満たすような「Multispecies sustainability」の考え方も必要である、という議論もあります。

いずれにしても人間以外の存在にも目を向けたアプローチが必要である、という部分については共通しています。しかし、本文の中で繰り返し主張される、いまの状況をデザインしてきた人間自身が変わる必要がある、という論点を強調する目的で、Humanityを意識しながらデザインすることが重要であるというメッセージを受け取りました。

冒頭でも書いたように、この10年間の間に台頭してきた、あるいは改めて注目すべきデザイン論を俯瞰できるような内容になっているため、デザインを学び始めた方や久しぶりにデザインを学び直そうと考えている方にとっては非常に有益な書籍になるだろうという感想を持ちました。

もちろん各所でさまざまに議論されるデザインの全てを網羅するわけではありませんが、この本を起点に21世紀のデザイナーとして何に注目すべきかを把握できることは間違いないでしょう。おそらく本文で議論されなかったトピックとして、例えばデザイン思考の教育分野を率いてきたスタンフォード大学のd.schoolが曖昧さ(Ambiguity)を考慮したデザイン方法論を探求したり、未来のシナリオを描き出し、意思決定を促すことに有益なデザイン・フィクションが体系化されたり、モア・ザン・ヒューマンの考え方をデザインに持ち込むアナブ・ジェインがAncillary Designのコンセプトを提案したり——まだまだ私自身も追いつけていないデザインの考え方や方法論、実践が非常にたくさん存在しています。

重複になりますが、この本を起点にさまざまなデザインの可能性に目が向けられることを期待しています。本文ではバードギールが事例に挙げられていましたが、日本国内においても同様の試みとして1928年に藤井厚二が自邸として建てた「聴竹居」があります。「日本の気候風土に合わせて自然の力を巧みに利用することで、環境との共生を図った」作品であり、このような過去における取り組みに立ち返り、どのような未来を描いていたか?を探ることも改めて重視されると考えています。建築に関連する話題として、先人の知恵に着目しながら、素材と向き合い独創的な建築を設計する藤森照信氏が持つような思想にも注目しています。

また、デザインに馴染みのない方々は、デザインという言葉の広さに戸惑うかもしれませんが、本文冒頭にもあるような日常的な人工物から徐々にデザインされたものの世界の認識が広がるような体験を通じて、デザインの役割と責任、またデザインがどう変わろうとしているのか?を知れる貴重な一冊だと思います。

読みたいのは山々なんだけど、邦訳本を待ちます!という方々も多いかもしれません(きっと近いうちに刊行されると期待しています)。そんな方におすすめなのは、「Tama Design University」の無料動画コンテンツです。本書にも登場するサーキュラーデザインやシステミックデザイン、トランジションデザインなどの新たなデザイン論やその実践について、最前線で活躍される講師陣による講義が公開されています(日本語です!)。ナカダイさんの講義は、廃棄物を資源として捉え、「売った量ではなく、どれだけ回収・循環したかが国や社会、企業の価値を決める時代」に向けたデザインのあり方に関するもので、とても示唆的な内容でした。

ちなみに今年2023年10月に東京で開催される「世界デザイン会議/World Design Assembly(WDA)」のテーマにも「Humanity」が含まれていますし、研究発表の場では「Design for Humanity」というテーマで議論が展開されるようです。今年要チェックのイベントで間違いないでしょう!それに限らず、かなり多岐にわたる登壇者の顔ぶれが公開されていますが、個人的にはデジタル庁を率いる浅沼尚氏と、宇宙建築家のミーチャル・ジーソ氏に興味があり、ぜひ聞いてみたいなと、とても楽しみです。

展望

個人的な意見ですが、サーキュラーエコノミーを追求するデザインとして、2つの潮流に注目しています。一つ目は、これまでの生産過程で捨てられていた素材を活用した製品開発、二つ目はリペアの文脈で活躍するデザインです。

廃棄素材×テクノロジー

廃棄素材を利活用したものづくりはこれまでにも多くの取り組みが実践されてきました。ムール貝の殻から工芸品を作ったり、鮮やかなトウモロコシの皮を化粧板に変えたり、松葉を用いて家具を制作したり、というようなリユースが行われてきました。これらは見過ごされてきた素材と既存の製造方法との組み合わせによるものです。一方で、今年2023年ミラノで「サローネサテリテ・アワード」グランプリを受賞した家具は、廃棄される「い草」と樹脂を用いた材料を3Dプリントして作られたものです。3Dプリンティングを活用したものづくりは、これまで弱点として捉えられてきた積層痕を生かした表現を追求する製品(新工芸舎)や、見る角度によって色彩が変わるコレクション(積彩)に代表されるように、意匠的にも魅力ある製品が身近になりつつあると感じています。また、鎌倉市で実験が進められるリサイクルシステムでは、回収したプラスチックをペレット状に粉砕し、3Dプリンタに使用することができます。同市では、教育現場で出た廃プラスチックを3Dプリンタの材料として活用する取り組みの実験も行われています。それぞれの取り組みには市民だけでなく企業や自治体も参加する形で、大きなエコシステムを形成しながら、サーキュラーエコノミーの実装が始まっています。

3DプリンタやAI、IoTセンサーなどの新たなツール、テクノロジーが介在することで生まれる仕組みや製品、そして社会への関わり方(例えば循環者)には、今後も注目していきたいと考えています。

リペア/メンディング

次にリペアは、循環型の経済を実現するための方法の一つです。ドン・ノーマンも指摘したように、これまで使い捨てを前提にしてきた社会のあり方を変えるためには、とても重要なアクションであり、ユーザーが能動的に参加できる余地があるという点で注目しています。

ここ数年の間に話題になったリペアの事例として、ニューバランスの公式リペアサービスが挙げられます。電話注文のみ、2〜3ヶ月納期、新品を買えるくらいの値段など、これまでの価値観で測った場合には、手間やコストの面で選ばれにくいサービスかもしれません。しかし、今は入手できなかったり、思い入れがあったり、足に馴染んでいたりという理由から、リペアを利用して長く同じ靴を履きたいというニーズがあり、そのサービスは現在でも利用可能です。公式に限らず、靴修理のサービスの中には半世紀以上続くものもありますし、かつては使い尽くすことが当たり前の価値観だった時代もありました。

他方、大阪の阪急うめだ本店に、ロエベの革製品の修理と補修を専門とするLOEWE ReCraftがオープンしたことも話題になりました。こちらは店舗に持ち込みが可能で、定期的なメンテナンスを含めて気軽に相談できるところが特徴と言えます。今後、ラグジュアリーブランドが修理サービスを提供すると同時に、独自のクラフトマンシップの価値を改めて提示する責任を負うような流れがあるのではないでしょうか。

本文で提案されたようなmeaningfulでsustainableな「モノを大切に使いたい」気持ちを見える形で、つまり目立たせる方法で衣服を修繕するビジブルメンディングという手法があります。行う操作は糸で布を縫うというシンプルなものですが、通常の縫製とは少し異なるスキルやコツを学び合うワークショップやイベントを通じて、衣服の直し方やそれにまつわる歴史に触れる機会が提供されることも多いようです。それはまさにコミュニティによるデザインであり、人類中心デザインの事例と言えるのではないでしょうか。「『○○なのにいい』という既存の価値基準から『…だからいい』に価値転換」、つまりビジブルメンディングが施された服=「かっこいい/かわいい」という価値が見出されるとき、使い捨てが当たり前でなくなる、というイノベーションが起こると期待しています。その後さらに、リペアしやすい、あるいはリペアを想定した素材で服が作られる、というようなオルタナティブが発生する可能性に注目しています。

さらに、廃棄素材に対してデザイナーやクリエイターが新たな意味を見出すことで、これまでゴミと認識されてきたものを市場の流れに乗せるような働きかけもまたリペアと呼べるかもしれないと考えています。その見た目や背景に魅力が見出され、物語を添えて編集し直された作品——押出成形加工後の洗浄の過程で絞り出されるプラスチックのオブジェ——のようなものが今後増えていき、そこに価値が生まれることを期待しています。

フードデザインの視点

個人的なフードデザインの話題に引きつけて考えると、3Dプリンタの話題が出ましたが、やはりまだまだ現実的なフード3Dプリンタの利用可能性は限られていて、(今のところ)食品業界の標準である量産が叶わないために、個人レベルで企業とタッグを組む事は難しいという経験をしてきました。でもそれはまさにドン・ノーマンが提案するように、スケールを小さくして実践すべきだったと反省しています。そのような小さなステップを着実に進めている事例として、NEO新宿 アツシという実店舗で提供されている、規格外野菜などを活用したスイーツ(Byte Bites株式会社 監修)が挙げられます。

また、今年驚くべきスピードで世の中に認知された生成AIを活用したクリエイティビティにも注目しています。作家さんたちの仕事を奪うというような後ろ向きの意味合いではなく、例えば絵が苦手な人でもクオリティの高い絵を生成できることで、コミュニケーションがうまくいく、あるいは絵は得意だけど文章を書くことは苦手な人が、物語を生成することで作品の幅を広げるような利用方法の可能性に期待しています。Chat-GPTが実現した会話ベースによる操作の革新性はさることながら、今後さまざまな入力方法やインタラクションが開発されると予想されますが、人々が想像力を掻き立て、創作意欲を高めるために、AIと遊びながらクリエイティブな活動をしていくことが、新たな文化の創出になると考え、その世界線に興味を持っています。

この話に関連する実践、AI×和菓子の取り組みについては次回の記事で紹介したいと思います。

──

最後までお読みいただきありがとうございました。本記事中で紹介した内容や事例に関する説明は、引用元の記事および文献をDeepLを用いて抄訳し、情報や所感などを一部加筆したものとなります。致命的な誤訳等ございましたら、ご連絡いただけると幸いです。また、記事は執筆時点での情報をもとに書いたため、最新情報であるとは限らないことをご承知ください。さらに、本記事の内容は私見によるものであり、必ずしも所属企業の立場や戦略、意見を代表するものではありません。

──

タイトルを変更しました(2023年9月12日)

(前)Humanity Centered Designとは ドン・ノーマンの近著を読んで分かったこと

(後)Humanity Centered Designとは ドン・ノーマンの近著で語られる人類中心設計とは

──

邦訳本が出版されましたね!(2023年10月10日)

──

Design Research Society(DRS)で書評が取り上げられていました。(2023年11月8日)

While Design for a Better World is a monumental work, it is not without its shortcomings. Some critics may argue that Norman's principles, though well-intentioned, could be seen as overly idealistic, particularly when confronting entrenched corporate and political interests.

Through this work, Norman reasserts himself as a guiding light in the design community, offering not just critique but a path forward. Design for a Better World is a worthwhile read for anyone interested in the power of design to drive social change. This book is an urgent call to action, a blueprint for using design as a force for positive change in an increasingly complex and troubled world.

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?