岩手県立美術館のコレクション展:3 萬鐵五郎

(承前)

萬鐵五郎(よろず・てつごろう 1885~1927)といえば、最もよく知られる作品は《もたれて立つ人》(1917年 東京国立近代美術館)ではないだろうか。

日本におけるキュビスム受容の記念碑的作品で、切手にもなっている。

てっきり、《もたれて立つ人》が重要文化財だと思いこんでいた時期が長くあったが、萬の重文指定品は《裸体美人》(1912年 東京国立近代美術館)のみ。2000年、新指定のニュースに接した際は「え、こっちなの?」と思った記憶がある。

こちらは、日本におけるフォービスム受容の記念碑的作品といえるもの。マティス的であるのは一目瞭然。ゴッホからの影響も色濃い。

この2点からわかるように、萬は新たな潮流から絶えず感化され、ためらいなく消化し、みずからの滋養としていった。

貪欲な作家の画風の変遷を網羅するコレクションが、岩手県立美術館に所蔵されている。館内の「萬鐵五郎記念室」では、50点もの作品を年代順に展示。そのなかから、いくつかご紹介したい。

《雪の風景》(1908年)は、東京美術学校在学中に故郷・土沢(現在の花巻市)を描いた作。

当時流行していた水彩画から画業をスタートさせた萬は、美術学校で黒田清輝ら白馬会の画風に学んでいる。この叙情的で平明な作からは、どちらの要素もよくうかがえよう。上の2点と同じ作者とは、とても思えないけれど……

萬はこのあと、後期印象派やフォービスムといった前衛的な表現との邂逅を果たし、急速に変貌を遂げていく。

あの《裸体美人》は、美術学校の卒業制作であった。ごく短期間に、あまりの変貌ぶり。なんてこったい。

近い時期に描かれた次の2点は、《裸体美人》よりもさらにゴッホ的。

《赤い目の自画像》(1913年頃)は、多分に未来派的。

この頃、イタリアのマリネッティから木村荘八のもとに未来派の資料が到来していたといい、その影響を受けた作品と目されている。荘八は同じフュウザン会のメンバーで、萬とは近い関係にあった。

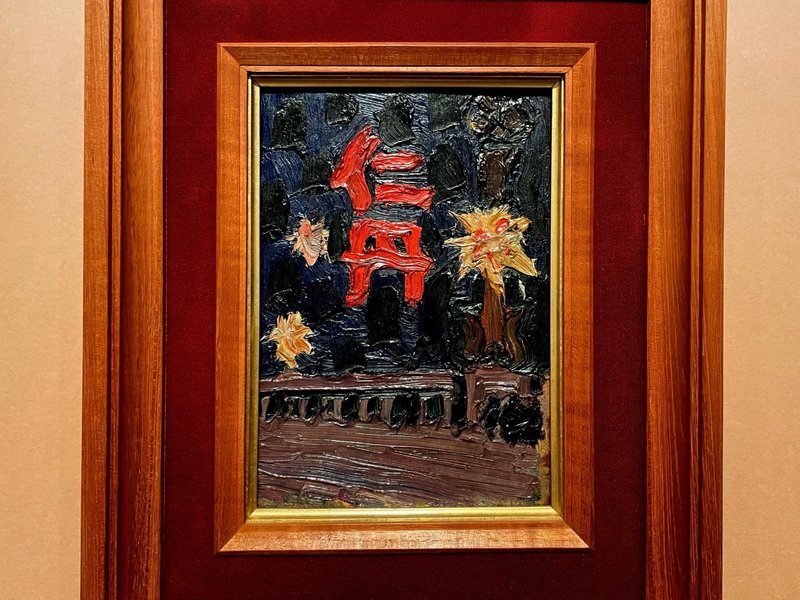

わたしがとりわけ惹かれたのは、この時期の、ちょっと不思議な風景画の小品。

《無題》。風景画といってよいものか怪しいけれど、やはり、かなり未来派的な指向がみえる絵ではある。

それに比べればちゃんと「風景画」といえそうな《風景》(1912年頃)。

森林と空、雲があるというくらいで、どんな風景かはいまいちよくわからず、想像をかきたてる。

画面の中ほど、右斜めに千々になって走る白の線(雲? 雨?)さえなければ、平穏無事な風景画なのだろうが……色の取り合わせをなんとなく眺めるだけでも、目によい感じはする。

このあと、1914年から2年ほどのあいだは、故郷の岩手・土沢に戻り、隔絶された環境に身を置いて制作に打ち込んでいる。

土沢だけに……というわけではないのだろうが、茶褐色を多用した「土色」の作品ばかり描きつつ、キュビスムへの理解を深めていった。

1915年頃・土沢時代の《自画像》。《赤い目の自画像》とは様相を異にする、土色の自画像である。画風の転換期にあって、岩手の風土は重要な役割を果たしたようだ。

東京へカムバックした1作めが、二科展出品の《もたれて立つ人》。模倣とは異なる「日本のキュビスム」が、ここに生まれた。油彩による小ぶりな習作を展示。

1919年、療養のため茅ヶ崎に移住。その前後からみられはじめる新たな要素が、南画的な表現であった。

西洋から流入してくる潮流に都度感化され、やがて東洋に回帰していく傾向は、同じフュウザン会の岸田劉生にも共通している。劉生は萬の鵠沼移住に先立って、同じ湘南・鵠沼の住人ともなっていた。

「南画ふうの洋画」だけでなく、紙を支持体に水墨や淡彩を施した「南画」そのものに関しても、多くの作品が残っている。

軸装は4幅が出品。なかでも《海浜松声》(1919~27年)は、とりわけ自在に、遊ぶように筆を走らせた洒脱な作だ。

——1927年5月、萬鐵五郎は、肺結核のため41歳の若さでこの世を去った。明治末から昭和の初頭まで、日本近代絵画のいちばん熱い時代を駆け抜けた画業であった。

展示室をぐるりとまわって、戻ってくる頃には、分厚いひとつの物語を読み終えたような気分になっていた。

岩手県立美術館のこの記念室に加えて、郷里の土沢には「萬鉄五郎記念美術館」が立っている。次に岩手へ来るときは土沢へ立ち寄り、盛岡のそれとは少し異なる萬の「物語」を拝見してみたいと思っている。(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?