案件創出する事業部サイトへ!成功のカギはKGI・KPI設計と運用

こんにちは!コニカミノルタジャパンの谷です。

今回は事業部門のウェブサイトを運用する上で、設定すべき目標設計や運用について、自社での取り組みを踏まえてご紹介したいと思います。

ちなみに事業部サイトのリニューアルの裏側についてはこちらからご覧ください。

はじめに

マーケティング機能が上手く回っている組織には、どのような特徴があると思いますか?

私たちがこれまでのご支援してきたお客様や自社実践を踏まえ、その特徴をまとめると

明確なマーケティング戦略を持っている

顧客像を深く理解できている

営業部門との連携ができている

データ活用と分析ができている

継続的にPDCAを回している

数字目標があり、成果を可視化できている

といった特徴・傾向があるように思います。

その中でも、今回は「数字目標があり、成果を可視化できている」について、事業部サイトの目標設計と運用について解説したいと思います。

事業部サイトの役割

私たちコニカミノルタの中でも複数の事業展開がされており、それぞれで事業部サイト、サービスサイトが日々、運用されています。

これらのウェブサイトの主な役割としては、ブランドの認知拡大や購買意欲の喚起、促進、見込み顧客の獲得や育成になりますが、最終的なゴールとしてはウェブサイトを通して、事業売上へ貢献することだと考えています。

マーケティングでウェブサイトを活用することの重要性

仕事上の製品・サービスの情報源を調べた、トライベック・ブランド戦略研究所『BtoBサイト調査2023』の調査データでも、1位は企業のウェブサイトでした。そのほかの公開されている調査データでも、お客様が商品やサービスを探す際、営業とコンタクトをとる前にお客様自ら、ウェブサイトの情報を吟味し、1次スクリーニングをしているといった調査データもあったりします。

そのため、企業のウェブサイトが非常に重要な役割を果たしていることはご理解いただけると思います。業界によっては、お客様がウェブサイトを見る機会は少ないケースもあるかもしれませんが、大抵の業界でしたら、何かしらのタイミングでウェブサイトを見ていると思います。

ですので、マーケティングの観点でみても、ウェブサイトはお客様との接点強化、商談機会を創出するために必要不可欠なチャネルと考えます。

事業部サイトからの案件創出の貢献事例

コニカミノルタの事業部サイトの事例を紹介します。こちらは私が担当している事業部門の、ある年度の施策別の商談見込み金額の創出状況の割合をグラフ化したものです。

ご覧の通り、インバウンド施策、つまり事業部サイト訪問者からのお問い合わせや資料請求、無料相談会の申し込みをきっかけに商談化したケースが6割を占める状況にあります。もちろん施策量によっても変わりますが、毎年の傾向としてウェブサイト経由での案件創出が全体で占める割合は大きいです。

マーケティングの目標設定とPDCAサイクル

まず、なぜ事業部サイトを運用する上で目標設定をする必要があるのかを理解しましょう。

アメリカの統計学者のウィリアムズ・エドワーズの言葉で

定義できないものは、管理できない

管理できないものは、測定できない

測定できないものは、改善できない

という名言があります。

マーケティング視点で事業部サイトを運用するにしても、コンテンツを増やしたり、サイト導線を見直すことが目標ではなく、きちんと目的の定義をし、数値化できる目標を設定しなければ、マーケティングとしての成果は問いづらいと考えます。

目標設定に欠かせないKGI・KSF・KPI

皆さんの組織や個人目標の設定でこれらの用語が使われることもあると思いますが、用語の定義とマーケティング目線での設定指標の参考例は下記の通りです。

KGI(重要目標達成指標)

最終目標が達成されているかを計測するための指標

KGIの設定例

・事業売上

・顧客満足度の向上

・新規顧客獲得数

・顧客生涯価値(LTV)の向上

・会員登録者数の向上

・ECサイト売上 など

KSF(重要成功要因)

事業を成功させるためにキーとなる要因

KSFの設定例

・顧客基盤

・高品質なコンテンツ提供

・SEO対策

・認知度向上

・広告運用

・ユーザビリティ など

KPI(重要業績評価指標)

戦略目標や業務の達成度を定量的に把握するための指標

KPIの設定例

・リード獲得件数

・有効問い合わせ件数

・訪問者数、購入者数

・自然検索流入数

・CVR

・平均客単価 など

目標設定する流れ

最終目標であるKGIから、それを達成するために、必要な条件、つまりKSFは何かを整理し、KSFを実現するために見なければいけない目標指標は何かを定義していく流れになります。

皆さんが担当されるウェブサイトではいかがでしょうか?

ただ、ウェブサイトの訪問者を増やす、資料請求を増やす、有効問い合わせ件数を増やす…といったKPIだけの目標になっていないでしょうか?

このKGI・KSF・KPIを使って目標を設計する際、この図のようなロジックツリーで要素を分解しながら設定していくとよいと思います。

目標設定で気をつけるポイント

私たちの社内で実際に起きた問題ではありますが、目標設定はマーケティングに関わる人であれば一律同じ目標設定でよいといわけではありません。

事業部サイトの運用に関わる登場人物として、マーケティング担当とウェブサイト担当がいらっしゃると思います。マーケティング担当は、マーケティングの施策の1つとしてウェブサイトを運用し、マーケティング活動の成果の1つとして目標を立てるケースもあれば、ウェブサイト担当がウェブサイトの成果を可視化するために目標を立てるケースもあります。企業によっては両方の立場を担われているケースもあると思います。

そうした場合に、それぞれの立場で立てる目標が変わってくるということはご理解いただいた上で設定していただきたいと思います。ただし、役割や立場は違えども、事業売上に貢献するというゴールは同じです。

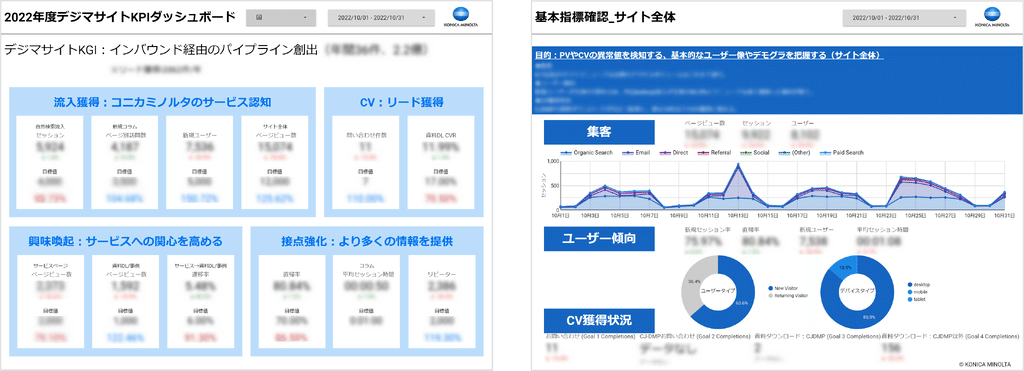

コニカミノルタの事業部実践を事例にプロセス解説

続いて、コニカミノルタの事業部実践を例に、目標設定・運用のプロセスを解説していきます。

事業部サイトのKGI・KPIを明確に立てている方は、実際はあまり多くありません。

「事業部サイトにKGI・KPIはそもそもいるの?」

「設定したとして、運用イメージができない」

「設定することで首が締まってしまうのでは・・・」

という声もあったりします。

しかし、事業部サイトの運用を通して成果を出したいなら、KGI・KPIは立てるべきだと考えます。

ちなみに私たちの事業部マーケティングのKGIは何か?と聞かれたら、「マーケティング施策を起点とした商談見込み金額」となります。

事業部サイトのKGI達成プロセス

私たちの事業部サイトのKGI達成のプロセスは分解すると、表示している図の通りとなります。

例えば、KGIを「案件化」と設定したら、そこから逆算して商談←ISR(インサイドセールス)フォロー←コンバージョン獲得←コンテンツ閲覧←コンテンツ流入という6段階があり、それぞれに施策が必要になってきます。

そしてKGIを達成するには、5つのポイントを押さえる必要があります。

① 営業にとって有効な商談を増やす

② ターゲットリードをフォローする

③ 訪問者をコンバージョンさせる

④ より多くの情報に触れてもらう

⑤ 事業部サイトのアクセスを増やす

KPIは上記①~⑤のポイントでそれぞれ必要になりますが、商談やISRフォローは組織の建付け上、事業部サイト担当側でコントロールするのは難しいので、私たちの部門ではインサイドセールスのKPIとしています。

つまり、マーケティングチーム全体としては①~⑤の領域、インサイドセールスとしては①~②の領域、事業部サイトは青枠で囲っている③~⑤の領域になります。

事業部サイトのメインKPIとしては

・事業部サイトへのアクセスを増やす

・より多くの情報に触れてもらう

・訪問者をコンバージョンさせる

としていました。

各KPI達成のために追っていた指標とは

事業部サイトとしてのKPIを達成するために設定した指標は下記の通りです。

事業部サイトへのアクセスを増やす

より多くのウェブサイト訪問者と接点を持ち、コニカミノルタのサービスを認知してもらう。

<設定指標例>

・検索キーワードでアクセス数増加→自然検索流入、セッション数

・新規ユーザーの獲得→新規ユーザー数

・ウェブサイトへのアクセス数増加→サイト全体のPV数

・サービスページへのアクセス数増加→サービスページのPV数

※UA計測当時の指標です

より多くの情報に触れてもらう

接点を持った人に届けられる情報を充実させることで、コニカミノルタへの期待値・信頼を獲得する。

<設定指標例>

・より多くの情報を見てもらう→直帰率

・CVまでは3ページ以上のアクセスが必要→ページ/セッション

・内容をしっかりと見てもらう→平均セッション時間

・情報の格納場所として認知してもらう→リピーター

・SEOコンテンツから他ページへ送客する→コラム記事へのランディング、ページ/セッション

※UA計測当時の指標です

訪問者をコンバージョンさせる

最後、3つ目はコンバージョンを獲得するです。

コンバージョンを獲得すると言っても、単純に問い合わせや資料請求を増やすという意味合いではありません。

より多くの情報に触れてもらうために、さまざまなコンテンツ拡充を行いつつ、お客様との接点強化を行い、お客様が必要と感じたタイミングでアクションを取っていただきたいので、私たちの事業部サイトの場合は段階的なコンバージョン獲得をする設計をしています。

お客様にコンバージョンしてもらうポイントも、問い合わせはハードルが高く、資料ダウンロードなどは比較的ハードルが低いので、どのような状態のお客様を獲得したいかによっても、コンバージョンポイントを複数設けておくとよいと思います。

ちなみに、問い合わせはお客様の検討ステージが進んでいる方がアクションしていただくケースが圧倒的に高いので、コンバージョン獲得の難易度はありますが、そこから案件化する割合が高いです。一方で、資料ダウンロードはコンバージョンのハードルは低いですが、お客様が情報収集や勉強目的でアクションをされているケースが多いので、マーケティング目線ではナーチャリングを前提とし、そこから案件化するまでには時間がかかるものと捉えています。

自社実践の目標設定で心がけていること

私たちの事業部門の場合はウェブサイト経由での商談をつくり、案件化することを目的としていますので、その案件化に至るまでのプロセスを分解し、事業部サイトが果たすべき役割とその成果を図るためのKPIを立てて、成果を追いかけるようにしています。

もし、皆さんが設定した目標と成果のギャップが連続的に続くようであれば、現実離れしすぎた目標の可能性があるので、関係者間できちんと協議した上で最適な数字を置きなおすようにしましょう。

設定した目標に対しての運用で取り組んでいること

私たちの事業部門では上記でご説明した目標に対し、成果を追いかけるための運用のフローも整備しました。具体的に行ったこととしては、

1. KGI・KPIの目標達成状況は週次、月次、半期、年間で集計する

2. 運用メンバーでKPI進捗を確認→コンテンツ制作や改善、集客施策の見直しを図り、PDCAを回す

3. 事業部長、営業部長には月次進捗報告会で目標達成状況やマーケ施策の実施事項、今後の予定を報告

になります。

目標設計までは割としっかり検討がされる担当者が多いですが、いざ、その目標の計測したり、計測された成果から次に活かすことができていないケースを耳にします。私たちもその状況にならないよう、運用のフローまで関係者で話し合いを繰り返し、組み立てました。

1.KGI・KPIの目標達成状況は週次、月次、半期、年間で集計する

事業部サイトの指標の成果はLooker Studioで確認し、数字の進捗状況によっては施策の追加や見直したし、必要に応じて目標数字自体の見直しを図るようにしています。

私たちの場合は週次・月次・半期・年間といった期間で集計するようにしていますが、それぞれで報告相手が違ったりもしますので、必要に応じて成果の報告内容も変えるようにしています。

2.運用メンバーでKPI進捗を確認→コンテンツ制作や改善、集客施策の見直しを図り、PDCAを回す

続いて、ウェブ運用メンバーではKPIの達成状況を受けて、必要に応じてコンテンツ制作や改善、集客施策の見直しを図り、PDCAを回すようにしています。

例えば、実際に対応した改善例として、資料ダウンロードフォームの見直しを行いました。

ダウンロードフォームで、資料の中身がわかるサムネイルを入れたり、目次を追加したりすることで、10%以上のコンバージョン改善につながりました。

他にもソリューションページのコンバージョンポイントを増やしたり、ページの構成を見直すなどの取り組みもしています。

改善施策はやろうと思えば、手を入れられるところはいくつも出てくると思いますが、効率的に改善していくためには、まずはコンバージョンに近いところからの改善施策をやっていくことをおすすめします。

3.事業部長、営業部長には月次進捗報告会で目標達成状況やマーケ施策の実施事項、今後の予定を報告

最後は事業部長、営業部長など経営層、マネージメント層への進捗状況の報告です。

定期的に目標の進捗を共有することで、連携部門と認識合わせをしながら、施策の遂行ができる点は部門間の協力であったり、調和も図りやすくなります。

私たちの場合、もちろん最初から上手くできていたわけではありませんので、やり方を変えながら、現在の報告会の形式にしています。

なお、経営層・マネージメント層に対して、「問い合わせ●●件獲得、見積請求●●件発生…」とウェブサイトだけの成果をお伝えしても、あまり単体の成果は気にされていないこともありますので、例えば「9月に問い合わせはXX件獲得、そこから案件化がX件、商談見込み金額XXX万円が発生しています」といった、売上につながる数字で報告ができるとベストだと思います。

これ以外にも、週次の営業部会にマーケチームのメンバーが参加し、マーケ施策の数字の報告や商談状況の確認をするなど、関係者間でコミュニケーションをとる機会を増やすようにしています。そうすることで、同じ目線で同じ事業売上の目標に向かって、進みやすくなると考えています。

ウェブサイトからの事業売上貢献を明言できることが理想

ここまで、私たちの事業部門の実践事例をご紹介してきましたが、もう1つお伝えしておきたいこととして、ウェブサイトだけの成果の評価は難しいという点です。

ウェブサイトからの問い合わせやリード獲得が増えたという点は成果としては有益と捉えていますが、きちんと事業売上と連携した形で成果計測できる状態にすることが理想です。

私たちの場合であれば、問い合わせから来たお客様の案件が受注に至ったのか、そうではなかったのか、多数掲載しているホワイトペーパーの中で、どの資料をダウンロードしたお客様が商談になりやすかったのかというのを、商談データと紐づけて判断ができる状態にしています。

ウェブサイトとデータをかけあわせて、分析を行い、PDCAをスムーズにまわせるようになることがマーケティング活動では理想の形態だと思います。

自社実践の体験を踏まえたKGI・KPI設計と運用のまとめ

マーケティング目標とウェブサイトの役割を明確にする

事業部サイトのKGI・KPIはマーケティング目標を達成するための指標です。そのため、KGI・KPIを設計する前に、まずはマーケティング目標(ターゲット、目的、成果)を明確にする必要があります。

定量的に計測できる指標を設定する

マーケティングサイトのKGI・KPIは数値で測定できる指標にしましょう。定性的な指標では、効果の測定や改善が難しくなります。

達成可能な目標を設定する(多少の背伸びは必要)

現実的に達成可能な目標を設定するようにしましょう。非現実的な目標では、施策実行の物量をこなす必要もあり、目標見直しの繰り返しやモチベーション低下につながります。

KGI・KPIは定期的に見直す

事業環境や顧客ニーズに合わせて、定期的に見直しましょう。状況が変化すると、KGI・KPIも適切でなくなる場合もあります。その場合は必要に応じて修正をかけましょう。

KGI・KPIは関係者に共有・理解してもらう

部門や個人単独でみるものではなく、関係者と合意形成を図り、進捗を共有する形で進めていきましょう。

事業の成果に直結する事業部サイト運用の成功のカギは、目的の明確化と具体的な目標設定にあると考えます。KGI・KPIの設定と運用には”数字的根拠”が重要です。数字で見える化をすることで経営層や関係部門から無理難題を言われることが抑制でき、マーケティング施策や事業部サイト運用がより進めやすくなります。

現在、事業部サイトの目標設定で課題がある方はぜひ参考にしていただけたら幸いです。

ご相談・お問い合わせ

コニカミノルタジャパンではマーケティングの自社実践によるナレッジ・ノウハウを活用し、お客様のBtoBマーケティングの戦略策定や伴走支援、マーケティングオートメーション導入、マーケティングサイト制作支援など幅広くご支援を行っています。

マーケティング組織の運用や成果を出すための施策実行に課題を感じている方はお気軽にご相談ください。

お役立ち資料

マーケティング目線のペルソナ・カスタマージャーニーマップをつくろう!:資料ダウンロード

👉 関連資料のダウンロードはこちらから(PDF形式)

※クリックいただくとPDFが別ウインドウで開きます

マーケティング担当者が知っておくべきこと:資料ダウンロード

※前編・後編の2つがあります。

記事作成者のプロフィール

谷 味甫子 コンサルタント兼マーケター

Web制作会社でサイト制作・運用案件のディレクション、PM業務を経て現職。現在はWebサイトの戦略策定やBtoBマーケティングのコンサル支援の領域を担当。

併せて、自部門のマーケティング活動では、Web領域の経験を活かし、戦略策定、コンテンツの企画から実装までのプランニングやチーム管理を中心に取り組んでいる。