「知」図づくりで物語の授業にチャレンジ~小6国語『帰り道』前編~

昨年度から,「知」図を取り入れた授業に挑戦している。

(まだまだ,手探りなのだけれど,読んで感想など頂けたら幸いです。)

たんけんしたら「知」図をつくろう Feel℃ Walk よもやま話(6)

「おっちゃん「みつかる」記録帳」より

今回は,小学6年生の国語「帰り道」の授業。著者は,「Colorful」や「みかづき」など僕も大好きな作品を書かれた,森絵都さん。

小6光村図書の新しい教科書に,掲載されたのがこの「帰り道」。

2人の主人公が登場するこの作品は,主人公の一人である「律」の視点から書かれた第一章と,もう一人の主人公である「周也」の視点から書かれた第二章で構成される群像劇だ。

小学生の教科書に群像劇とは…

これは,子ども達もドキドキしながら読むだろうなと,授業をするのが楽しみだった。

構成以外にも,子ども達の心を引き寄せる魅力が,この作品にはある。

多くの6年生が経験するような,身近な出来事の中に物語を見つけた題材。

作品に散りばめられた,自分の心の内を代弁してくれるような表現。

こういった魅力と子ども達が出会うことで,作品に感情移入しながら読み深めていくことができるのだ。

①単元のゴールに迫る問いづくり

まずは,教材文の読み聞かせをした。真剣な表情で,教科書の字を追う子どもたち。

「1」が終わり,「2」になると,子ども達の表情が変わる。

笑顔になったり,はっとしたり,あれ?と声を出したり。もうすっかり作品に引きつけられている。

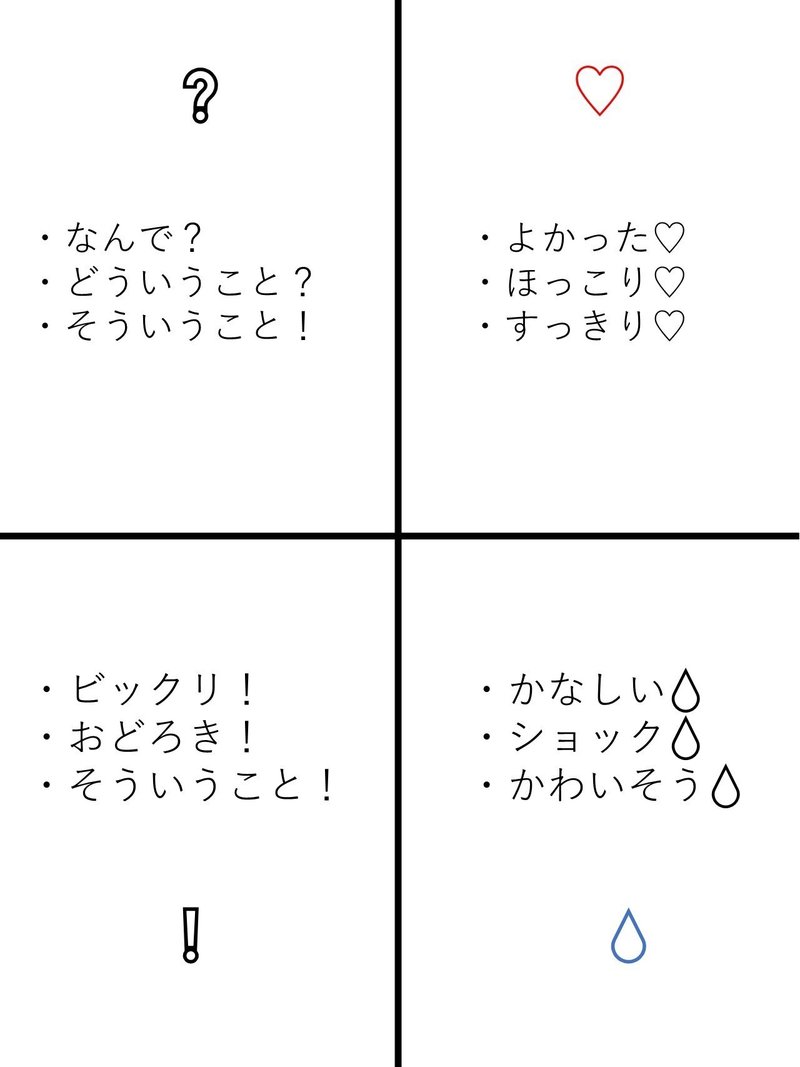

読み聞かせの後は,今の気持ちを言葉にしてみる。

ぼくは,いつもノートを4つに分けて,感想をメモで書かせている。

※宍戸寛昌さん(立命館小)の実践を参考にしています。

感想をまとめ終わった子から,思ったことをどんどん口に出して,感想交流が始まる。ここで,(時間を区切った方が良いのかな?)と思ったけれど,書きたい子はずっと書き続けるので,そのままにしておいた。

みんなの感想が出そろったところで,

「みんなの話をまとめると,①2人の主人公の気持ちや関係の変化と,➁視点のちがう2人の物語の書き方,について考えたいってことでいいかな?」

と,ざっくりとガイドする。今まで,ここに時間をかけてあぁでもこぅでもない言いながら,結局子どもをリードしてしまっていたんだけど,このぐらいシンプルに質問すればいいんだなって今回の授業で思った。

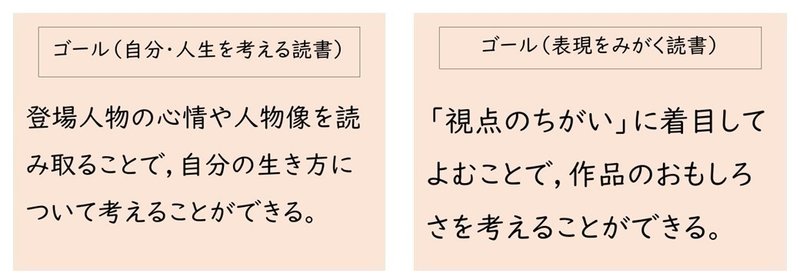

そういうことで,単元のゴールは下の2つになった。

次に,ゴールに辿り着くための問いを考える。

先ほどの感想を書かせる段階で,いくつかの問いは出ているが,新たに生まれた問いも出していく。

問いの共有には,ロイロノートを使う。ここから,問いに優先順位をつけて,全員で考える問いを絞り込む。

この辺りの流れは,「たった一つをかえるだけ」の中の「問いの優先順位に関する」記述を参考にして進める。

「質問づくり」も,まだまだ使いこなせている訳ではないので,これからも取り組みながら勉強していきたいな。

そして出来上がったのが,以下の4つの問い。

A.最終的に,律は周也のことを許すことができたのか。

B.周也はなぜ,「律の言葉を受け止められたのかもしれない」と思ったのか。

C.作者はなぜ,律と周也の気持ちを分けて物語を書いたのか。

D.作者はなぜ,天気雨で仲直りさせたのか。

AとBの問いは,2人の主人公の気持ちや関係の変化を読むというゴールのためのもの。

CとDの問いは,視点のちがう2人の物語の書き方を読むというゴールのためのもの。

前回は,ここで取り扱う問いの数は,設定した授業時数と同じにした。

今回もそうしようと思って,3つにしようとしたのだけれど,希望が重なり,子ども達も4つが良いと望んでいたので,4つになった。

絞り込みの話し合いを進める中で,優先"順位"という観点から離れてしまったので,次の実践ではここに意識的になってみようと思う。

➁問いのメガネをかけて物語を歩く

問いが出来上がったら,「問いのメガネ」をかけて,物語を歩く。

「問いのメガネ」とは,ぼくが勝手に作ったもので,かけるとその問いの手がかりが不思議と見つかるというもの。

もう,見えちゃうっていう前提で,物語を読んでいく。

手がかりについて,子ども達には「思いつき」や「気づき」という補足をする。

今までは,「~が分かるところにサイドラインを引きながら読んで。」という指示を出して,その後は「問いに対する意見+根拠+理由」で意見をまとめるようにしていた。

でもこれってやっぱり,分かる子は分かるけれど,分からない子は分からない。

だから諦める…というのではなくて,自分にできることに取り組んだら,結果として「意見+根拠+理由」の論理構造が出来上がったという経験に全員を参加させたいと思ったのだ。

「考え」と言われると,正しいことを言わなければと思うし,正しいことを言おうと思うと,苦しくなる子もいる。

だから,今の自分が思い浮かべることができ,正解も不正解もない,「思いつき」や「気づき」を手がかりに読むという過程を取り入れた。

物語を読むことを,「歩く」っていうのは,物語を理解しながら読むことよりも,想像して疑似体験しながら読んでほしいと思って使っている表現だ。

まぁ,言葉遊びと言えば,そうなのだけれど,まず教師がこの活動を楽しむためには,そんな真面目なこと言ってられないので,全身全霊で楽しみに行くしかないのだ。

※ちなみにこの知図づくりのヒントをくれた師匠も,言葉遊びが大好き。

ということで,問いのメガネをかけて,「帰り道」の探検スタート。

今回は,A~Dの問いを区切らないで,30分時間を取ってみた。

子ども達は,どんどん手がかりを見つけて付箋に書いていく。

が,30分でも短かったようで,まだまだ書き足らない様子。

やっぱり,問いを一つに絞って時間を区切った方が良かったのだろうか?でも,短く区切ると裁量を限定するよな…など反省点も感じた。

子ども達には,事前に付箋を5枚ほど配っておいたが,それでピッタリの子もいれば,10枚書く子もいた。

学習が苦手,国語が苦手だという子も含め,ひとまず全員が書くことができた。

➂コラボレーションの渦を巻き起こす

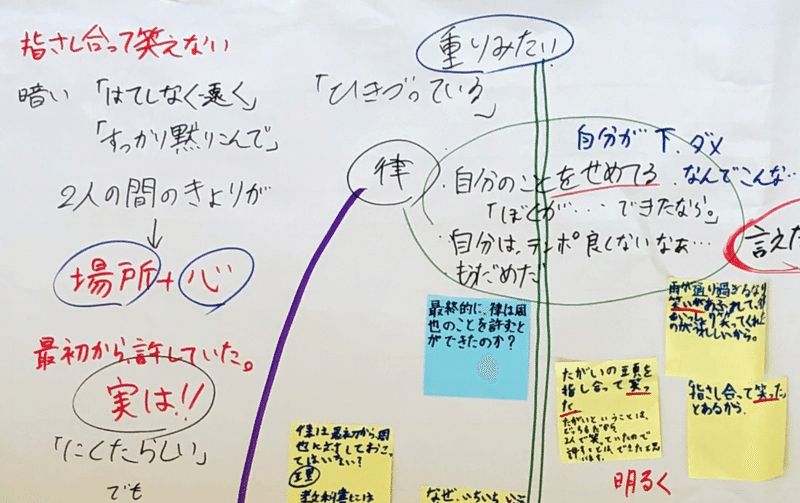

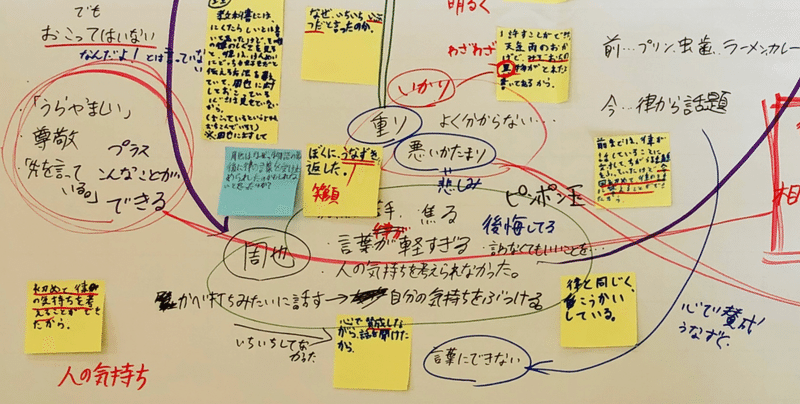

いよいよ,一人一人の「思いつき」や「気づき」を,共有して「知」図を作っていく。

ここからは,実際のやり取りを再現していく。

※付箋は子どもが書いたもので,模造紙に直接書かれているのは僕の字です。"超” 汚いのですが,お付き合い下さい…。これも,自分の中で事前にルールを決めるべきだった。

A.最終的に,律は周也のことを許すことができたのか。

C1「僕は,許せたと思うな。だって,許さないと『指さし合って笑えない』じゃん。」

C2「あ,僕もそれ見つけた。しかも『たがいに』ってことは,2人とも向かい合ってるんだもんね。」

C3「でも,笑い合ったからって,この時に許していたかどうかわかんなくない?ただ面白かったら笑うもん。」

C1「あぁ,確かにね。じゃあ,許すきっかけになったってことかも。だってこの後に,律から『行こっか?』って声かけてるんだもん。」

…しばらくこのやり取りが続く。

T「C4は,どう?」

C4「なんか,私全然違うんだけど,これそもそも律は怒ってなくない?」

一同「?」

C4「なんかさ,周也に対して,律は全然怒ってないの。律が怒ってるのは,自分に対してな感じがするんだけど。」

C2「確かに…『ぼくが…できたら』とか『自分はテンポよくないなぁ』とか言ってる。」

C3「自分を責めてるって感じ?」

C4「そうそう。で,周也には,ずっと褒めてるんだよ。」

C1「えっ?あ,本当だ。『周也と肩をならべて…』とか,『追いつけない』とか,周也のことを褒めてるっていうか,自分を下にしてる感じだね。」

C2「そうか。実は,最初から怒ってはないわ。『にくらしい』っては思ってるけど,にくらしいと怒るって違うもんね。」

…

このようにして,Aの問いをめぐる対話は続いていった。

ここまでで,子ども達は,根拠を探してと言わなくても,叙述をもとに話し合えるということを再認識できた。

そして,ある子の根拠のない「思いつき」と,ある子の「気づき」が結び付いて,新しい考えが生まれる場面もたくさんあった。

B.周也はなぜ,「律の言葉を受け止められたのかもしれない」と思ったのか。

C3「僕は,『うなずき返した』っていうところが気になった…けど,なんでかっていうと,ちょっと分かんないな。」

C1「あ,似てるかも。僕は,心の中で賛成できたからだと思うんだよね。今までは,心の中で賛成してなくても,ポンポン話してたじゃん。だけど,今回は『言葉にできない』ってあって,これ,本当に考えて賛成したってことなんじゃないかと思う。」

C4「あぁ,そういうことか。私は,周也が自分で『言葉が軽すぎる』とか『言わなくてもいいことを』って言ってるところが気になってて,それって,C1が今言ったことなのかも。」

C2「僕も,『言葉にできない』って経験をしたから,受け止められたって感じたんだと思う。これまで周也は,全部自分の話しかしてなかったから。」

T「そうなんだ。それ,どこに書いてあったの?」

C2「どこだっけ,ここ。ここ。プリンの話とか,虫歯の話とか,カレーとラーメンの話もそう。」

T「あ,本当だね。」

C4「言葉にできないって,これ,初めて考えたからだよね。」

C3「えっ…?」

C4「言葉にできないのは,初めて律の気持ちを考えたから。だって,お母さんに『人の気持ちが考えられない』って注意されてるじゃん。」

C4「マジだ。えっ,そういうことかぁ。」

C2「今まで,いちいち考えて無かったから,ピンポン玉みたいに話せてたってことだよね。てか,それしかできないって言ってるもんね。『沈黙が苦手』とか『焦る』とか。」

C1「周也も,自分のこと責めてるよね。」

T「周也『も』って,どういうこと?」

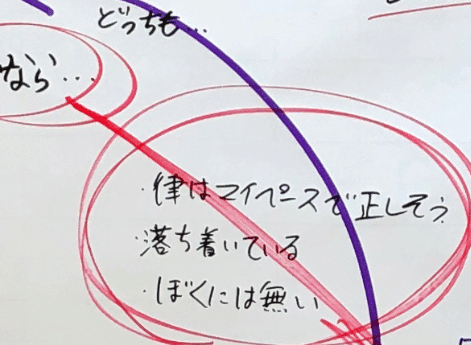

C1「律も周也も,自分のことを責めていて,でも,相手のことはすごいって思っているじゃん。」

C4「そうだね。律の弱点が,周也には『落ち着いてる』って見えるんだもんね。」

C2「律が『おそい』って思っていることも,周也には『マイペース』って感じるんだもんね。」

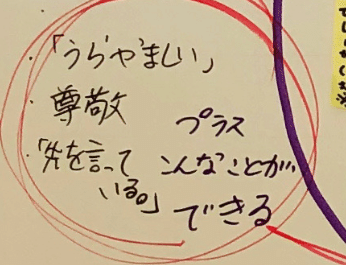

C3「律は,何でもできる周也が『うらやましい』って感じるんだもんね。」

C1「うぁー,めっちゃすれ違ってるー!」

C2「あはは,本当だね。めっちゃすれ違い!」

T「本当だね。こういうことって,みんなも経験あるの?」

C4「めっちゃ有ります!この前,○○と…」(経験談を話し合う)

T「そろそろ,時間だね。言い残したことは無い?」

C2「つまり,自分には,自分の良い所が見えないってことだね。」

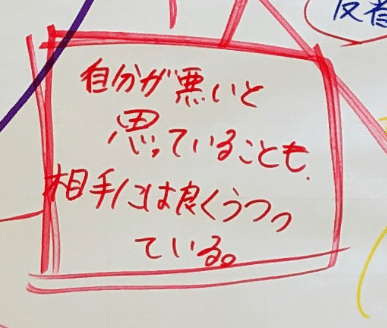

C3「自分には,自分が悪いと思っていることも,相手にはよく映っていることがあるってこと?」

C1「そうそう。そんな感じ。」

C4「相手の視点からの見方が分かると,2人とももっと自信が持てるのにね。人って難しい!」

C2「あはは。ホントそれ!」

(後編に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?