信州には蕎麦とおやき以外、何もないから…などと、信州人にはよく言われるけれど…。【淡水魚介と漁文化】

【淡水魚介と漁文化】

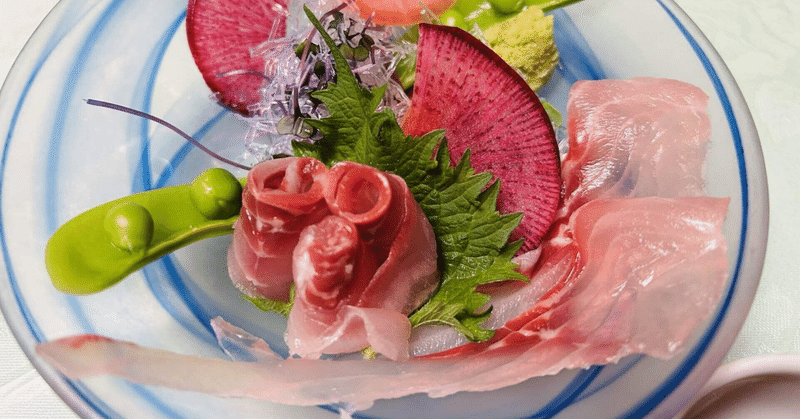

信州の中で漁獲される特産としての魚は、やはり淡水魚である。

と言うよりも、ここまで内陸であるからには、淡水魚しかありえない。

スーパーの鮮魚コーナーには、海沿いの町では主役をつとめることのないアユやニジマスなんてところが、焼き魚コーナーの主役を気取る勢いで並んでいる。

淡水魚の泥臭さや青臭さを敬遠する人も多いけれども、そこはそれ、ひとつの文化として見ることが出来れば、たちまちその面白さの虜となってしまうし、淡水魚にとっての多少の泥臭さ、青臭さといったものは、その土地、その川ならではのテロワールであろうかと思われる。

上田市あたりの千曲川中流域には、「つけば漁」という伝統的な漁法があって、囮の雌のにおいに引き寄せられてやってくる、ウグイという魚を罠に掛けて捕獲する。

ウグイという魚は、別名でアカハラという通り、繁殖期には婚姻色で赤く染まる魚なのであるが、これを戦国真田氏で有名な上田市周辺の人々は、「赤備えの魚」と呼んで珍重しているから面白い。

追い星が黄金に色づくアユよりも、赤備えに染まったウグイの方が、上田市周辺では人気があるのではないかとさえ見える。

淡水魚という種類の魚は、漁の伝統と歴史を含めて特産品と言ってもいいのではないかと個人的には思っているので、漁獲方法の情報もまた特産品を構成する一要素であると思うのである。

つけば漁によって漁獲されたウグイやアユは、河川敷に設営された伝統の「つけば小屋」において、その場で味わうのが風物詩であったというけれども、過去には、河川敷にたくさん設けられていたという千曲川沿いのつけば小屋も、後継者の不足もあって、近年はめっきり少なくなったという。

今では上田市・東御市・坂城町などに設営される数軒のつけば小屋が、かろうじて伝統の命脈を繋いでいる。

鯉西というつけば小屋が、最も旺盛に活動していて県内で最も有名であるが、そこの二代目社長はなんとなく、昔やんちゃしてたけれども今は家業一筋といった印象で、地元での人気も高い。

千曲川の風物詩は、もはやこの人ありきのものとなっているかもしれない。

川の魚と言えば、イワナやヤマメ、アマゴの存在もまた忘れてはならないだろう。

河川沿いの観光地では、イワナやヤマメ、アマゴの塩焼きが売られているところも多い。

渓流魚の世界では、信州は、ある特別な存在感を持つ土地であると言える。

遡上したまま陸封されることで海から隔離された渓流魚は、河川によって少しずつ地域変異があるけれども、その大きな分布境界線が信州に存在している。

中央構造線と糸魚川静岡構造線の交わる地質上の分断線のあることや、日本アルプスが分水嶺となって日本海と太平洋の両方に河川が流れ込んでいることが、分布境界線の要因となっているであろうか。

日本海へと流れる千曲川水系には、ヤマメ(サクラマス)とニッコウイワナが棲んでいて、太平洋へと流れる木曽川水系・天竜川水系には、アマゴ(サツキマス)とヤマトイワナが棲む。

この特別な環境もまた、信州の名産と言えば名産であろうかと思うのである。

個人的には、東北地方に分布するエゾイワナ(アメマス)が見られないことだけは、少し残念な気がしている。

イワナという魚は、南方型になるにつれて、黄色や橙色、朱色の斑が増え、鮮やかに華やかさを増していくけれども、個人的には、白斑のみが浮かび上がるエゾイワナの清涼な存在感が、どうにも捨てがたいと思うのだ。

まあ、塩焼きにしてしまえば体色の差異はほとんどわからなくなってしまうので、あまり意味のないこだわりなのかもしれないけれども。

近年では、イワナの養殖から、信州大王イワナという品種が作出されてきていて、イワナの刺身なんかも普通に食べられるようになりそうである。

河川以外にも、魚の育つ内水面というものは存在していて、そのひとつが水田や田堰の細流である。

近年めっきり少なくなったものの、東信地域の昔の農家は、水田に張った水の中でフナを養殖していて、このフナが袋詰めにされて販売されるのが、ひとつの風物詩となっていたという。

道の駅などでは、大量に袋詰めされて販売されている活きのいい小鮒の姿を見かけることがあるけれども、金魚すくいで持ち帰る小赤の金魚のようでもあり、売り場でしばし鑑賞してしまう。

この小鮒たちが、鑑賞用ではなく食用として袋詰めされているのかと思うと、なかなかの壮観なのである。

小さい小鮒は、そのまま大鍋に開けて甘露煮に、大きめの小鮒は、背で開いてタレ焼きにするすずめ焼きという食べ方をするのであるが、両者とも、なんとなく小鮒の姿が美しいと見惚れてしまい、食べることを躊躇してしまったりする。

信州の道の駅で、ビニール袋に入れられて活魚として売られているのは、どうやら小鮒だけではないようで、ドジョウやサイズの小さい鯉なども袋詰めにされて店頭に並べられている。

秋田でもドジョウを卵でとじた柳川鍋にして食べるのであるが、佐久市などではドジョウを押し寿司のネタにして、ドジョウ寿司として食べていた時期もあったようである。

煮付けたドジョウを使用するので、いわゆる醗酵させる熟れ鮨系統や、生魚を用いる握りなどの早寿司系統とは異なっているものの、なかなか驚きの食し方であろうかと思う。

同じように水田で養殖されることの多かった魚にコイという魚があるけれども、近年では、水田の片手間ではなく本格的な養殖が中心に行われるようになっているようだ。

東北でも、米沢や郡山、秋田など、積極的に鯉を養殖して、伝統として鯉を食べる習慣のある土地も多いけれども、佐久地方では、これでもかというくらいに推してくる。

たしかに、スーパーに並んでいる佐久鯉の洗いは新鮮で、冷凍物の海の魚の刺身よりも旨い。

ただ、うま煮や鯉こく用としてスーパーで販売されている鯉の姿は、血まみれの輪切り・筒切りの状態で、県外育ちの者にとっては、それがどうにもおどろおどろしい。

もしかすると、あの血まみれの状態こそが、新鮮さの証明となっていて、わざと洗わずに並べているのかもしれないけれども、見方によってはなかなかな惨劇なのである。

鯉の食べ方のお勧めは、鯉を醗酵させて作られた鯉の魚醤でいただく洗いである。

新鮮な鯉の洗いを、旨味濃厚な鯉の魚醤につけて食べれば、これがまた日本酒にとても合う。

…なんていうことを、以前は書いていたものの、実際に鯉のうま煮を食べてみて、その味わいの豊かさに気が付くことが出来た。

佐久鯉が、養殖によって大切に育てられている鯉だからなのか、身の方よりも、無造作にぶつ切りにされた内臓の味と食感が特に際立つ。

とろとろとした食感や、こりこりとした食感、ぷつぷつとした食感など、こんなに食感のおもしろい魚料理もあまりない。

鯉のうま煮とは、身の方ではなくて、内臓の方をこそ愉しむ食べ方なのかもしれない。

刺身で食べる鯉の洗いは、その身の部分しか食用としていないので、むしろ、鯉の長所を生かしていない、邪道な食べ方なのではあるまいか。

サンマと同様、胃を持っていないことで無胃魚と呼ばれる鯉という魚は、ほかの魚類とは違って、その内臓まで美味しく食べられるのだという。

食道と腸がそのまま繋がり一本の消化管となっていて、内臓に未消化物が溜まらないゆえに、内臓が美味しい。

サンマが好きな人の中には、サンマのはらわたが最高だという人も多いけれども、それと似たようなことが鯉という魚でもあるのだろうと思う。

内臓の中に紛れて、卵などが入っていれば、これはもう最高だ。

やはり、見た目や先入観に影響されて、それを食べないという生き方は、不毛な生き方である。

内臓が無造作にぶつ切りにされ、血合いそのまま筒切りにされて売られている鯉の姿も、今となってみれば、その血まみれこそが新鮮さの証のように思えてくるから不思議なものである。

鯉こくはうまい。

魚は新鮮なうちに刺身で食べるのが一番だという先入観で、鯉の洗いが一番の食べ方だとこれまで考えていたけれども、その先入観を改めなければならなくなった。

日本海からも太平洋からも等間隔に遠い東信の佐久地域では、内陸で大きく育つ鯉という魚は特別な存在である。

その特別な魚をもっとも美味しく食べれるように研究したものが鯉こくであると考えれば、美味しくないはずはなかったのである。

鯉こくとは、筒切りにした鯉の切り身を味噌で濃い目に煮込んだ料理であり、深みの増した味噌汁のようなものだ。

スッポンやサンショウウオを用いた濃漿(こくしょう)料理の、鯉を素材にしたものである。

一口目、少し独特の土臭さのようなものがあるものの、二口目からはそんなものは一切気にならなくなる。

むしろ、その土臭さのようなものがアクセントとなる感じがして、三口目からは、その土臭さを求めるように食が進む。

濃い目の汁の味付けは、その後味も持続するので、口中しばらく多幸感に包まれる。

ほろほろと崩れる鯉の身の中に、大地の滋味を感じれば、自然と日本酒もはかどるというものだ。

北信では、サバタケの味噌汁が食されるけれども、雰囲気としてはそれに多少似ている感じがしている。

自分が味わったものが美味しいサバタケ汁ではなかった可能性もあるのだけれども、自分はサバタケ汁よりも、鯉こくの方を気に入ってしまった。

サバタケ汁とは、サバの水煮缶詰とネマガリタケを味噌汁の具にするのだけれども、海の魚というところが逆にハンデとなって、磯臭さや生臭さのようなものが感じられたように思う。

鯉こくの中に、ネマガリタケを入れてコイタケ汁とすれば、サバタケ汁よりすっきりとした味の汁物に仕上がるのではないかと思えてしまったのであった。

信州は、意外と大きな湖が豊富にあって、淡水魚釣りの文化が根付いているところでもある。

信濃町にある野尻湖はブラックバスのルアーフィッシング、小海町にある松原湖はワカサギの氷上穴釣り、大町市にある仁科三湖はヘラブナ、ワカサギ、ブラックバスなどの釣り場としても特筆される。

このうち、純粋に食べる習慣のないのはヘラブナぐらいで、ワカサギはもちろん、ブラックバスも信州ではから揚げとして美味しくいただく。

美味しくいただくという意味は、一般に販売されているという意味で、上田市では、ブラックバスのから揚げもまたスーパーの売り場に並ぶ食材である。

信州の北の外れ・信濃尻という言葉が転じた野尻湖を、バスフィッシングのメジャースポットにしたのは、村田基(はじめ)というプロアングラー兼釣り具店のオヤジであった。

いろいろあって、今では野尻湖と氏との関係性は途絶えているそうだけれども、その村田基氏によって監修された大型管理釣り場が、大町市にある鹿島槍フィッシングガーデンである。

鹿島槍フィッシングガーデンは、大物のサーモン類の釣れる管理釣り場として、村田基氏の出演する釣り番組ではよく取り上げられていたので、当時、釣り番組にハマっていた人間とすれば、過去に訪れたことなどないものの何やら懐かしいスポットとして感じられる。

この大型サーモン釣りの文化が、食用の大型サーモンの養殖にも影響を与えたものか、安曇野では信州サーモンという、大型に育つサーモンの種が異種間交配によって作出されている。

信州サーモンは、ニジマス(レインボートラウト)とチャマス(ブラウントラウト)との交雑によって作られる、一代限りの淡水養殖魚であるが、ロシアからのサーモン輸入が滞っている昨今、注目の存在となっている様子である。

信州でもっとも大きな湖は、もちろんのことながら、諏訪湖である。

今でこそ諏訪湖は、富栄養化した湖となっていて、漁獲の中心魚種はワカサギとなっているけれども、過去には、水産資源の豊富な漁場であった。

投網漁、四ツ手網漁、叩き漁、やつか漁、貝掻き漁、エビ籠漁、流し針漁など、特徴的な漁法が、民俗資料として今に伝えられている。

丸太舟から投網を打つ漁法は、縄文時代以来の伝統を持つ漁法であろうか。

諏訪で丸太舟、男鹿半島ではえぐり舟などと呼ばれている丸木刳り舟は、つまりウッデンカヌーである。

四ツ手網漁は、湖岸に寄ってきたフナ、コイ、ナマズ、テナガエビ、スジエビなどを敷き網で掬い上げる漁法で、諏訪湖博物館前の湖岸にも展示されている、諏訪湖を象徴する漁法であろう。

叩き漁は、結氷後に木槌で氷を叩くことで、その先に設置した網に魚を追いこんでいく漁法で、これもまた縄文人のアイディアがそのまま引き継がれた漁であるような気がする。

やつか漁(屋塚漁)は罠漁の一種であり、湖の結氷前に魚の冬籠り用の石積みを底に沈めておき、冬の結氷後に氷を切り取り円周に竹簀を囲むように落とし込む。

そして、まんのんがという長柄の道具で魚の棲み処となっていた石を取り出し、竹簀につけられた筌の中に逃げ込んだ魚を獲るという独特の漁法である。

現在の諏訪地域で、もっとも有名な魚と言えば、岡谷市の蒲焼きウナギであるが、過去には、諏訪湖でのうなぎ漁は、流し針漁によって行われていたという。

腹開き・直焼きの関西風と、背開き・蒸し焼きの関東風の、ふたつの蒲焼き文化が混在している岡谷市は、ウナギの蒲焼き界のフォッサマグナを形成しているかのようである。

ただ、諏訪湖周辺で見かける、うなぎの骨せんべいのラベルが静岡県産なのは、若干の詰めの甘さを感じないでもない。

エビ籠漁で漁獲されるエビは、スジエビやヌカエビが多かったということであるが、近年では水質汚濁に強いテナガエビの数が優勢であるという。

秋田では塩茹でのスジエビを食べることが多かったので、個人的に淡水産のエビと言えばスジエビのイメージが強いのであるが、一般的にはテナガエビの方が食用としては有名であろうか。

信州でのスジエビは、佃煮や甘露煮にすることが多いようだ。

この佃煮や甘露煮という調理法の多いことが、信州の日本酒の味を決めていった大きな要素ではないかと思われて、私にとっては少し面白い部分でもある。

諏訪湖の湖岸では、鋤簾(じょれん)という器具を用いた、シジミの貝掻き漁も盛んに行われていたという。

この貝掻き漁には諏訪湖ならではのエピソードがあり、鋤簾で掬い上げたシジミの貝の中に、黒耀石の石鏃が混じっていたことから、縄文遺跡、諏訪湖底曽根遺跡が発見された。

思えば、シジミの鋤簾漁も、信州の諏訪湖、出雲の宍道湖、そして津軽の十三湖と、縄文文化の花開いた土地に象徴的に見られる食材・漁法として興味深い。

漁文化・釣り文化も含めて地域の特産品と考えるならば、古くは縄文からの伝統を引き継ぐ信州の食文化は、間違いなく豊富な特産品を持っていると言えるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?