【いざ鎌倉(20)】畠山重忠の悲劇 キレる北条義時

さて、記念すべき(?)本編第20回です。

前回は将軍実朝の御台所選定と鎌倉から御台所を迎える使節が京へ送られた話を書きました。

今回の主役は鎌倉武士の鑑と言われた畠山重忠。

前回記事で平賀朝雅と口論になった畠山重保の父親です。

御台所の鎌倉入り

元久元(1204)年12月10日、将軍・実朝の御台所(正室)として後鳥羽院の近臣・坊門信清の娘が京を出発します。前回も書いた通り、後鳥羽院にとっては従兄妹でもあります。

幕府の要望を受けた後鳥羽院が中心に選定した特別な花嫁です。その行列は華麗に飾り立てられ、後鳥羽院も特別に桟敷を設けさせ、出発を見物したと伝わります。

この婚姻で、名付け親でもあった後鳥羽院と実朝は一層強く結びつきました。

翌元久2(1205)年1月、後鳥羽院は実朝を従五位上・右近衛権中将兼加賀介に任じます。

将軍職就任と婚姻により、それに見合う立場へと引き上げるかのような昇進でした

兄・頼家の際にも書きましたが、五位で中将に任官する「五位中将」は摂関家に認められた特権ですので、兄の官歴を踏襲したことになります。

後に右大臣にまで昇る実朝について、後鳥羽院が身分不相応に昇進させて呪いをかける「官打」を行ったという見解がありますが、兄・頼家の代から鎌倉将軍家は摂関家と同等の扱いを受けるようになっていますので、的外れな見解でしょう。

お願い!畠山重忠を殺して♡

将軍御成婚により表面的にはお祝いムードの幕府でしたが、裏では武蔵国の統治を巡る問題で北条時政と畠山氏の関係が緊張の度合いを高めていました。

建仁4(1204)年1月28日に京の藤原定家が日記に「関東で反乱があり、時政が畠山重忠に敗れた」と誤報を記しているぐらいですから、北条vs畠山の水面下の対立は貴族・武士層には周知の事実であったのでしょう。

前回の記事で、時政の後妻・牧の方が唯一の男子・北条政範の病死、娘婿・平賀朝雅と畠山重保の口論で情緒が不安定にあったと書きました。

将軍実朝の婚姻についての行事も落ち着いたころ、牧の方は朝雅からの訴えを受けて、時政に畠山重忠・重保親子の討伐を求めるようになります。

年の離れた若く美しい後妻の求めにより、時政はついに畠山氏討伐を決断するのでした。

畠山重忠討伐令と北条親子の対立

元久2(1205)年4月、北条時政は稲毛重成という御家人を鎌倉へ呼び出しました。稲毛氏も武蔵国の武士で、稲毛荘(現在の神奈川県川崎市)を本拠とします。

重成は北条時政の娘婿でしたが、妻に先立たれて出家し、長く鎌倉を離れていました。重成が突如鎌倉に呼ばれたことで、何かが起こるのではないかと御家人たちの間で緊張感が一気に高まりました。

なお重成の亡妻は時政先妻の娘か牧の方の娘かどちらの説もあるようですが、時政がこのタイミングで重成を呼び出したのは明確に畠山対策であり、牧の方の娘が妻だったと考えた方が自然なように思います。

6月20日、その稲毛重成に呼ばれ、息子の畠山重保が父・重忠に先立って鎌倉に入りました。

翌21日、満を持して時政は義時・時房の2人の息子に畠山重忠・重保親子に謀叛の疑いがあるので討伐するように指示します。

しかし、義時らは畠山氏の謀叛を信じませんでした。頼朝の指示で数々の戦に参戦し、比企氏討伐にも協力した重忠が謀叛を起こすわけがなく、よく調べるべきだと反対し、席を立って屋敷へ帰りました。すると、時間を置いて牧の方の使者が義時を訪ね、「お前らは私が後妻だから軽んじるのか」と怒りの言葉を伝え、兄弟はやむなく父の指示に従うことを決断したと言います。

稲毛重成が将軍実朝に畠山重忠謀叛を訴えて、実朝も重忠討伐を命じます。畠山氏討伐はこれによって将軍公認のものとなりました。

鎌倉武士の鑑・畠山重忠

これまでの連載の中で畠山重忠について触れてきませんでした。

北条義時が父から指示されても謀反を信じられない畠山重忠とはいかなる武士か。簡単に解説しておきます。

前回、畠山氏が本拠としたのが武蔵国男衾郡畠山郷(現在の埼玉県深谷市畠山)だと解説しました。

治承4(1180)年、源頼朝が挙兵した時点で畠山氏は平氏に仕えており、当主・畠山重能は平家の家人として京で洛中の警備に当たっていました。

息子の重忠は父に代わって地元の統治を任されており、当初は平家方として源平の戦いに身を投じます。

この時、わずかに17歳。しかし重忠は若くして武勇と判断力に優れた優秀な武士でした。

相模国に進軍した重忠は三浦氏の本拠であった衣笠城(神奈川県横須賀市)を攻め落とし、当主・三浦義明を討ち取ります。

しかし、その後、石橋山の戦いで敗れた源頼朝が再起し、勢力を盛り返すと、重忠はいち早く平家を見限って頼朝の陣に参じます。

「平氏は一時期の恩。源氏は先祖代々の主君。一度平家方として戦ったので平家への恩義は果たした」というのが重忠の理屈でした。

頼朝はこのことを大変に喜び、重忠を迎え入れました。一度は敵対した重忠が許されたことで、この後、平家から頼朝の軍に鞍替えする武士が相次ぐこととなり、頼朝の軍勢はさらに巨大化します。

重忠の決断が頼朝による関東制覇を早めたと言って良いでしょう。

頼朝配下となった重忠はその後の多くの合戦で源氏の先陣を任されるようになります。

寿永3(1184)年の木曾義仲との宇治川の戦い、平家との一ノ谷の戦い、文治5(1189)年奥州藤原氏との奥州合戦への参陣が確認できます。

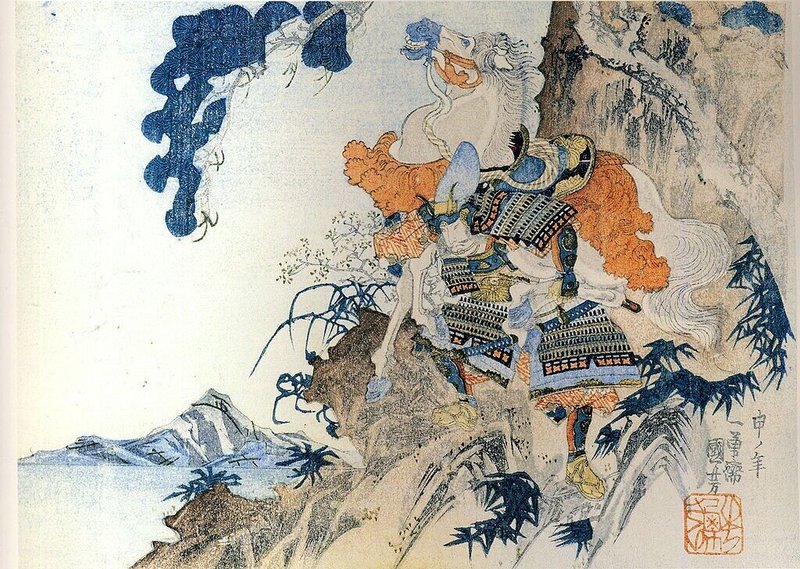

なお、『源平盛衰記』では宇治川の戦いで義仲の愛妾にして女武者である巴御前と一騎打ちを行い、一ノ谷の戦いでは義経の鵯越えに際して愛馬を怪我させないよう背負って坂を下りたなんてエピソードもあります。

馬を背負う畠山重忠(歌川国芳作)

その他、軍記物語には重忠の勇壮な逸話が数多く記載されますが、その多くはおそらく史実ではないでしょう。

しかし、そうした多彩な逸話を生み出し、人々に信じられるほどに畠山重忠という武士は皆から尊敬される武勇と、愛される魅力をもった人だったと考えられます。

このあたり、同僚の御家人たちから嫌われ、悪人として伝わる梶原景時とは対照的です。

それぞれの逸話から畠山重忠は「鎌倉武士の鑑」としていまに伝わります。

なお、重忠の正室は北条時政の娘です。牧の方との娘ではなく、先妻との娘であり、重忠は義時にとって、ともに戦場を駆けた戦友であり義弟でした。

埼玉県深谷市の畠山重忠公史跡公園にある重忠像

こちらも馬を背負った姿

勇者・畠山重忠の死

時政が義時・時房兄弟に畠山氏討伐を命じた同日、まずは重忠の息子で京で平賀朝雅と口論になった畠山重保が三浦義村に討たれます。

前述したとおり当初平家方だった畠山重忠に三浦氏の当主・三浦義明は討たれています。義村は義明の孫です。三浦一門にとっては、畠山氏討伐は25年越しの仇討ちの機会でした。

翌22日、鎌倉を発った北条義時・時房兄弟の討伐軍は武蔵国二俣川にて畠山重忠一行と遭遇します。重忠一行は鎌倉で騒動があると聞き、駆け付ける道中でした。

重忠一行はわずかに130騎程度。旅装であり、甲冑を身に着けていませんでした。重忠の配下は向かってくる幕府の大軍に驚き、一度引き返して準備をしてから迎え撃つことを進言しますが、重忠は「ここで退いては梶原景時のように命を惜しみ、何かを企んだかのように思われる。我々は無実なのだからこのまま進もう」と述べます。

怯まず進む重忠一行と幕府軍はそのまま戦闘となり、重忠は大軍を相手に数時間奮戦するも、最後は愛甲季隆という御家人に射られ、討ち死にしました。享年42歳。

奮戦する畠山重忠(月岡芳年作)

キレる北条義時

討たれた畠山重忠の首と対面した北条義時は涙を流しました。

歴戦の勇、畠山重忠が全く戦いの準備をしておらず、少ない人数で旅装のまま討たれる。それは重忠が謀叛など計画していなかった最大の証でした。

6月23日、鎌倉に戻った義時は父・時政に激怒します。

「やはり謀叛は冤罪だった。重忠が不憫だ」

一歳違いの義弟にして友を冤罪で討つことになった義時は父を厳しく糾弾し、時政は全く反論できなかったとされます。

その日の夜、将軍実朝に重忠謀叛を訴えた稲毛重成とその弟・榛谷重朝が惨殺されます。

討伐に当たったのは重忠の息子・重保を討った三浦義村でした。祖父の仇討ちの機会と思って畠山氏討伐に参加した義村でしたが、冤罪で討ったとなれば心底後味の悪い思いだったことでしょう。やりきれない思いは北条時政と稲毛重成への怒りに転化したのではないでしょうか。

三浦義村による稲毛氏兄弟の殺害は、御家人一同を代表した畠山重忠殺害の報復であると同時に、陰謀を仕組んだ北条時政と牧の方への怒りのメッセージとなりました。

鎌倉武士の鑑・畠山重忠を陥れたことで時政と牧の方は御家人たちの信用を完全に失うことになります。

一方で重忠の無実を訴えた義時に支持が集まるようになるのでした。

次回予告

畠山重忠の解説を挟んだので今回は長くなりました。

十分に説明したので畠山重忠の人物伝は書きません。

次回はとうとう「北条時政の失脚」。

策士、策に溺れる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?