丸子川家守舎のはじまり

いつもキタマルコのnoteをご覧いただき、ありがとうございます。

わたしたちが「画廊喫茶ブランカ」から引き継いだ店舗は「share space キタマルコ」として2022年5月14日に産声を上げることができました。

たくさんの方々から応援を頂き、本当にありがとうございます。

今回の記事では、キタマルコを運営する、わたしたち「丸子川家守舎」についてご紹介させて頂きたいと思います。

なぜ、ブランカを引き継ぐことになったのか

―はじめに、代表より自己紹介をお願いしたいと思います。

(合)丸子川家守舎 代表の松塚智宏です。

大仙市大曲の出身で、職業は建築士、建物の設計をしています。

―今回、画廊喫茶ブランカの想いを引き継ぎ、キタマルコとして運営していくこととなりましたね。引き継がれたのは、どういった経緯だったのでしょうか。

実は、わたしもブランカに通うお客さんだったんです。

高校卒業後、進学のために上京し、社会人生活のスタートは首都圏で過ごしました。その後、もやもやした気持ちで地元に戻ってきたのが2007年頃。当時、27歳ぐらいでした。そんな生活の中でブランカの話を見聞きし、身近なところに面白そうな場所があるなと気になっていました。

―ブランカについて、どんな話を見聞きされたのでしょうか。

地元紙の「秋田民報」に、ブランカで展示会が行われるというお知らせが掲載されていて、ブランカの店舗入口にはそのポスターが貼ってあり、ワクワクしました。展示会を観に行ったことがきっかけとなり、ブランカの喫茶店に通うようになったんです。気分転換や、仕事について環境を変えて考え事をしたくなったときに利用していました。

―ブランカをよく利用されていたんですね。お客様の一人だった松塚さんがブランカを引き継ぐことに至ったことには、どういった経緯があったのでしょうか。

2021年の秋の始め頃だったでしょうか。お茶を飲みに行ったときに、ブランカ代表の三浦尚子さんから「ブランカを閉めようと思う」と打ち明けられたんです。

―それを聞いて、松塚さんはどんなお気持ちになったんですか。

「困ったな」と思いました。絵や写真やデザインなどを見ることが好きだったので、そんな場所がなくなっちゃうなと。でも、三浦さんがブランカを閉めるのは、がんばられてきた中での決断なんだということも感じて「もっとがんばってほしい」ということは言えませんでした。仕方がないという諦めの気持ちもあったと思います。

そんなことを思っていたら、三浦さんから「美術教室はここにしかないから、なくしたくない。ブランカは閉めてしまうけれど、文化に親しめる場所として地域に残す方法を考えてほしい」と言われたんです。

―三浦さんから、そんなお話があったのですか。そんな三浦さんの想いを、松塚さんは受け取られたんですね。

ただ、わたしもそのときは自分に何ができるのか分からなかったんですよ。それで、関心のありそうな何人かの方にお声がけを始めたのですが、なかなか引き受けてくださる方も見つかりませんでした。

そうしているうちに、いつの間にか自分自身の中に「ブランカがなくなったら、わたしたちの暮らしや地域はどうなってしまうんだろう。なんとかしなければ」という気持ちが湧きあがってくるようになったんです。やはり、自分もブランカに思い入れがあったのでしょうね。

悩んだ末に、ブランカや三浦さんと同じ形ではできないかもしれないけれど、三浦さんが「残したい」とお話されている「文化に触れ、学び、交流しあう場所」というこの場所の機能は残せるのではないかと考えるようになりました。

―松塚さんの中にも、ひしひしと危機感のようなものが湧きあがってきたということでしょうか。

東京に行けば、ミュージアムや美術館など、文化的なものに触れられるところはたくさんありますが、大曲にそういう場所は極めて少ないんです。近いところで、横手市にある秋田県立近代美術館。

ブランカは、大曲の人たちにとって身近な生活の中にあって、文化に触れられる貴重な場所だったので、そんなところを自分も必要としていたんだと思います。そうした場所がなくなるのは、地域にとっての損失だと思ったんです。

秋田の人は「地元には何もない、行く場所も遊ぶ場所もない」と言いがちです。そうしたときによく話題に出るのは、大型のショッピングモールや遊園地などの娯楽施設ですが、人は物を買う以外にも求めていることがあるのではないかと思いました。それは、「文化」の中にもあるはずで。

ただ、現在「アート」は高尚な世界になってしまっていて、それを論理的にも理解し語り合える人だけのものになってしまっている感じがあります。本来は綺麗なものを綺麗に映して「良いな」と感じることだったのに、敷居が高くなってしまっていると残念に思っています。敷居を下げて見る楽しみが共有できるともっと楽しくなるはずで、ブランカはそういう場所だったと思っているんです。

文化を味わう楽しみと豊かさを、大曲の人の暮らしの一部に

―松塚さんがおっしゃる「文化」とは、どういうことを指しているんですか。

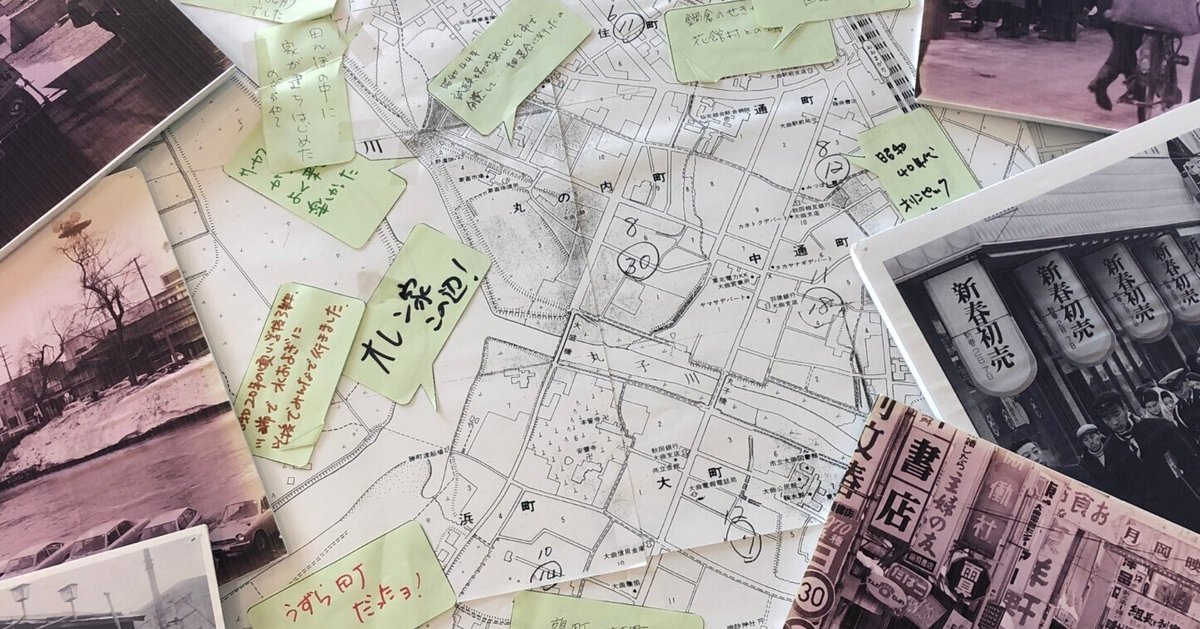

文化は、歴史的な背景も含めて、その土地や場所を成り立たせている性格だと思います。郷土食もその1つですよね。

たとえば秋田県南部の郷土食に納豆汁がありますが、農民が冬の野菜不足を補うために味噌汁に納豆を入れるようになったという説や、冠婚葬祭などハレの日の料理として定着していったという説があります。納豆汁は、今も各家庭で伝承されています。こうしたその地域独自の歴史や暮らしがあると、生活は楽しく豊かになると思うんです。

―私たちの暮らしを日々積み重ねる中で、根付いていったものが文化になっていく…。ショッピングモールに行って流行を捉えたり好きなものを買ったりすることも刺激的ですが、せっかくこの地域に住んでいるのだから、地域に住む魅力的な人やその人たちの営みからにじみ出る豊かさみたいなものを、もっと身近に感じられる、楽しく味わえる場所を作りたい…。

そういった想いでしょうか。

そのとおりです。文化に触れるということは観光地巡りをすることやスイーツを食べ歩きすることと変わらないと思うんです。買い物に行ったり温泉に行ったりすることと同様に、文化も楽しみのツールの1つであって、生活の中で文化を感じられる場所があるということは「楽しむ選択肢」が増えることだと思うんです。

大曲にも祭りや民謡などの文化がありますが、生活に潤いをもたらす文化は日常の中に見えづらいと感じており、そうしたものをもっと作っていきたい、まちにとって触れられるものを残したいと思っています。

―面白いですね。松塚さんの本業は建築士、建物を作るお仕事ですよね。ハードだけでなくそこに暮らす私たちの生活や営み、まち全体を考えた上でのその建物の価値をイメージされているように感じられるのです。

ただ、丸子川家守舎を立ち上げられたということもそうなのですが、ブランカのようにこれまで地域にあった建物を残すという方向性と、建築士のお仕事で行われている新しく建物を作るという方向性は、ある意味で真逆のベクトルを向いているように思うのですが…。

わたしは、建築設計に関わる者として、何のために仕事をしているのかと考え続けてきました。

この仕事に就いたのは、同じく建築設計事務所を経営している父の影響です。その影響で、わたしも大学で建築設計を学び、卒業後はいくつかの設計事務所を回ってきました。でも、そうした学びの中で、自分自身は建物自体を設計するよりも、まちをどうつくるかということに興味があると思うようになりました。

―建物よりもまちをどうつくるか、ですか。

建築を学ぶ中で、まちのあり方や作り方に疑問を持つようになったんです。

当時はまだ、障がい者支援施設や高齢者支援施設がまちなかではなく人目につかないところに多く建っていたんです。誰だって高齢者になるし、誰だって障がいを負うことはありうることなのに、見ないように関わらないように、または見せないようにしているように感じて、そのように分け隔てるようなまちのあり方は違うと思ったんです。

そうした違和感がきっかけになって、まちのあり方を考える仕事に就きたいと考えるようになりました。

―まちのあり方を考える仕事ですか。

それは例えばどんな仕事なのでしょうか。

行政の都市計画部門が代表的ですよね。ただ、都市計画部門で働きたいと思っても、行政には3年程度のスパンで人事異動がありますから、その仕事にじっくりと取り組むことができないだろうと思いました。

そこで考えたのは、政治家になるということです。行政は政策を実行する機関です。その政策につながる提案を行い、意思決定に関わる政治の世界に身を置いても都市計画に関わることができるんじゃないかと。

大学の講義が終わってから政治を学びに政策学校に通い、そこで出会った政治家や社会起業家からもいろいろなことを学びました。

ある先生が障がい者支援施設に連れて行ってくれたのですが、そこは大きな工業地帯の中にぽつんとある小さな小屋だったんです。施設は工場に囲まれていて、周辺では処理されているとはいえ工場排水がどーっと流れているような場所でした。そこで障がいのある人たちが石鹸を作っていたんですよ。「水を綺麗にするんだ」と言って…。

それはもう、大きなショックを受けたことを覚えています。大量の工場排水を前に水を綺麗にする石鹸を作っているだなんて、叶うわけがないじゃないかと言いたくなるようなことを、真っ白な想いで一生懸命やっているんです。それも、まちから遠く離れた工場地帯の中で目立たない形で行われていて、なぜこんな場所でやっているんだろうと思いました。

ある時、そんな想いを国会議員秘書の方にぶつけると、「想いは分かるけれども、君はまっすぐすぎる。政治は清濁併せのむ場面が多い。こちらの主張を飲ませるためには、その代償として相手が主張している別の論点について本当は飲みたくはなくても飲まなければ、自分の主張を通すことはできないんだ。それができるか」と問われたんです。自分には無理だと感じました。

―建築を専攻する中で、まちのあり方にご関心を持ち、政治も学ばれるなんて、視野の広さと行動力がありますね。

今ふりかえるとそうかもしれませんが、当時は必死だったんです。自分自身がどうありたいのか、なにをして働いていくのか、悩みに悩んでいた時期でした。

行政職員になることも違う気がするし、政治家にも向いていない。飲食店やWEBサイト制作会社など、いろいろなアルバイトをしながら考え続け、思い悩んだ末に、大学で学んできた建築設計という仕事を通しても「まちをどうするか」という姿勢を持って地域社会に関わっていくことができるのではないかと考えるようになったんです。

青年期に自身の生き方、働き方について悩んだ経験が、丸子川家守舎 代表の松塚の価値観につながっているように思います。次回に続きます。

share space キタマルコ

所在地:〒014-0024 秋田県大仙市大曲中通町3-16 1階

TEL/FAX:0187-73-6570

Facebook:https://www.facebook.com/marukogawa

Instagram:https://www.instagram.com/kita_maruko/?hl=ja

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?