英語超入門-"I≠私"。英語と日本語の世界観の違いから見つめ直す日本語の人称代名詞

まえがき

まずは開いていただきありがとうございます。

とてもわかりづらい内容ですので、私の考えが許す限りシンプルでおそらく分かりやすく出来ている図をいくつか用意致しました。

図を交えながら、本や資料やネットで収集した情報を元に解釈した日本語と英語の世界観と人称の捉え方の違いについて書いていこうと思います。

そもそもこんなことを調べ始めたのは、義務教育での文法や単語の丸暗記や単語を漢文のごとく入れ替えて訳す作業に違和感を覚えたからです。日本語とは違う英語の世界観を知っていただくことで何か役立てたら嬉しいです。

英語と日本語の文章構成

正直、義務教育の英語は面白くありません。ひたすらこういうものだからと、暗記をさせられ続ける教育ではとても応用など出来ませんし、そもそもの問題は日本人が英語圏の世界観を知らぬまま、英語を学習させられていることにあります。

なんて、偉そうに書き出した私ですが、こういうことを調べ出したのは英語学習が嫌いだったからです。赤ん坊の時ってどうやって言葉を覚えたんだっけ?という疑問が始まりに、英語単語を覚えるのをほっぽり出して英語の語源や文法の歴史的な変化や、英語の語学的な文化について調べ始めたわけです。大学では英語は赤点三昧、言語学を習ったわけでもありませんから私は知らない方に分類されると思いますが、そんな私が調べ始めて直ぐにわかってしまうほど英語と日本語には、文字や発音、文法以外に違いがあったわけです。

そこで今回は、一人称や二人称など人称代名詞の違いやそれぞれの世界観について書いていきたいと思います。

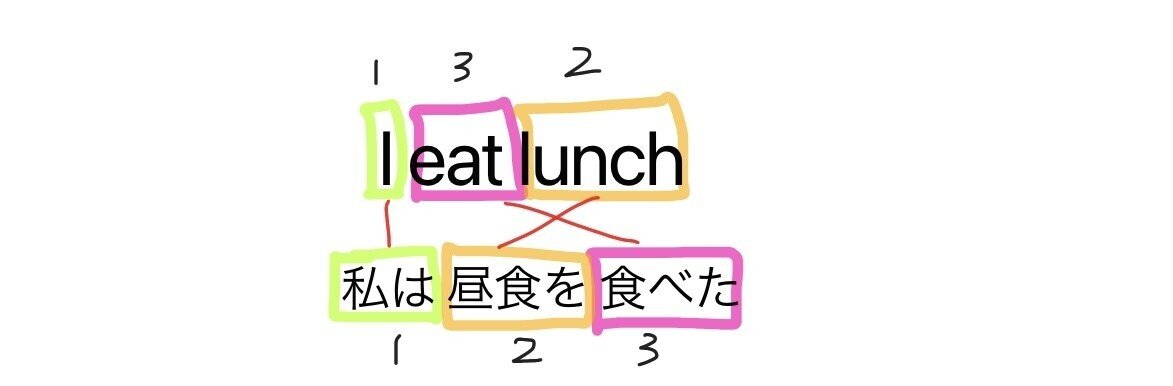

まずはこちらの図をご覧ください。

*図1(左上▽、左下△)、図2(右上、右下)

図1 左上▽→日本語の文章構成について

左下△→ 英語の文章構成について

図2 右上→日本語の語学的な世界観について

右下→英語の語学的な世界観について

ーーーーーーーーーーーーーーー

かなりわかりやすく簡潔な図にしています。

まず、それぞれの人称代名詞について語る前に、英語と日本語にはどんな差異があるのか知る必要があります。

図1 の左上▽では日本語の文章構成について、図1の左下△では英語の文章構成について、書かれています。

日本語は多くの文章が"物事の経緯や説明から始まり最後にだからこういう結末になりました"と言う風に書きます。

これらは下部で再度説明しますが、逆に英語では"こういう結末です。何故ならこのような経緯があったからです"と書かれます。

私たちが英語を日本語に訳す時、このように英語の文法に気を取られがちですが、そもそも文章の構成方法から違うようです。

*上の図は図1の三角系をイメージを参考にした。

ーーーーーーーーーーーーーーー

上記の図に書いてある文章は悪戯電話をかけてきた子供にイラついて復讐に車で跳ねた人物の話です。内容の酷さについては苦情は受け付けませんが、

日本語では先に理由があり、後に結論が。

英語では先に結論があり、後に理由が。

というように文章は成り立っています。

そもそも単語の並べ方だけではなく、文章の構成方法もこのように変わってくるわけです。

*図2 上-日本語の文章構成の世界観(❶自分たちが分かる範囲の遠い場所❷自分たちの見えるような近い場所❸自分)

下-英語の文章構成の世界観(❶自分❷自分たちの見えるような近い場所❸自分たちが分かる範囲の遠い場所❹自分たちには観測できない遠い場所)

ーーーーーーーーーーーーーーー

日本語と英語の世界観

そして日本語を話す私たちと、英語を話す英語圏の人々には世界観の違いがあります。

図2で示すように、日本語の世界観では自分たちが分かる範囲の少し遠い場所から順に、自分の近くの範囲、最後に自分へと移り変わります。

逆に英語では自分を中心に、身近な範囲、少し遠い場所、わからない遠くの場所と移り変わります。

この世界観がわかりやすく出るのが、住所の表記です。

日本国東京都新宿区市谷本村町5-1

これは防衛省の住所ですが、日本語では大きい場所からそれより小さな場所の順番で書いていきます。

5-1 Honmura,Itigaya,Shinjyuku,Tokyo,Japan

ですが英語では以上のように表記されます。

これは、図2で説明した自分を中心として近い場所から見てゆく世界観を知ることで、この住所の表記の仕方に納得ができるはずです。

さて、日本語と英語の世界観を軽く説明したところで、人称代名詞にどのような違いないがあるのかという本題に入ろうと思います。

ずばり言いますと、日本語の一人称は自分から見た相手との立場や位置関係を表した言葉です。

日本には"私が私であるかは、周りが私でないと証明しなければわからない"などと哲学的な言い方をする方がいます。

まさに、日本の人称の考えたがこれです。

貴方から見て私という存在がある。

先生から見て生徒という私がある。

君から見て私という人がいる。

つまり私と私以外の人との関連性を示したのが日本語の人称ということです。

そもそも普段使っている人称代名詞はなんなのだろうかと思うことはありませんか?

あなた、きみ、ぼく、わたしの語源的な意味もいずれも位置や立場的なものを表しているのです。

あなた→あちらのほうの人。

きみ→主君(我が君などという君の部分)。

ぼく→下僕(龍馬伝で知った方もいると思うが吉田松陰が言い始めた)。

わたし→公に対する対義語(公とは神の住まう館を語源とし、権力者の尊称)。

おいら→おれら(俺たちが崩れて)

うち→内(外の人か内の人かという分け方)

また日本語では明らかに人称代名詞ではない言葉も人称を表す言葉として使われます。

"先輩!好きです。"

"お母さんはね、貴方が悪いことしてるの知ってるんだからね!"

"社長さん、いい車乗ってるねぇ"

先輩もお母さんも社長も明らかに立場を示している言葉です。他言語の常識で言えばこれは人称にはなりませんが、日本語では人物の立ち位置や立場を人称として使えるルールがあるので幅広い言葉を一人称や二人称、また三人称として使用できるのです。

さて、続いて英語ですが、図2で説明したように英語の世界観では自分を中心とした見方をしていることはわかったと思います。

人称代名詞も同じ事が言えます。

英語に一人称の単体の言葉が"I"しかなく複数形に"We"しか無いのは、普遍的な私の存在が有るからです。

つまり、誰かと関連付けた私の立場が私の位置を決めるのではなく、私という自我を持つ唯一無二の存在であると言う概念だからです。

"I"や"We"は私、私たちと訳されがちですが、私を立ち位置や立場に左右されない唯一無二の存在と定義するならば、僕や先輩、先生、おいらなどになりうるわけです。

つまり、日本語のように人称をわざわざ違う言葉で使い分ける必要はなく、英語は"I"や"We"で事足りるわけです。

属性

日本の一人称では私や俺、僕など様々な言い方がありますが、英語及び世界の多くの言語では一人称単数は一つしかありません。

英語では、位置や立場に人称が左右されないことを説明しましたが、上の図のように誰であっても一人称単数は"I"になります。王様でも子供でも、老人でも、猫でも非常食でもアンデットでも自己の人称は"I"です。

日本語では先生や先輩などの立場を表す言葉をは人称として扱いますが、立場は名称です。

先生は日本語でも名称ですが、人称としても使えます。ですが、英語では人称は"I"のみです。

日本語では自分のことを"先生は…"と先生自身がいうことができますが、英語ではいうことが出来ません。むしろ必要がないと言えばいいでしょうか。

日本語で自己や他者を指す言葉には属性が含まれます。属性というのは前々から説明している立場や位置に加え年齢などを含めたものです。

それに対して、英語は属性に左右されないため、人称は"I"や"you"だけでも問題なくなります。

日本語での私を指す言葉は、上の図のように属性を含んだものになりますが、Iは自己を指す記号、youは他者を指す記号というように英語の人称というのは1などの数字や%のような記号に近いと思うとわかりやすいとおもいます。

Iやyouでこと足りる英語では、"teacher"という役職名は人称にはなり得なくなります。

すなわち英語における"I"とは立場や価値観、位置に左右されない不変的な自己の人称と言うことになります。

後書き

拙い文章ながら最後まで読んでいただきありがとうございました。なんとなくでも伝わったら嬉しいです。

またいずれ続きを書こうと思います。

私は自分でわかったことを書いているので、もしかしたら捉え違いを起こしているかもしれませんので、以下で紹介する本を読んで頂くともっと正確な英語と日本語の違いについて分かると思います。

参考文献及びおすすめの本

日本語と英語の違い興味がある人は、【講談社学術文庫 日本人のための英語学習法】【講談社学術文庫 日本の文章】がおすすめします。

それから英語の文法や単語の歴史について興味がある人は、【角川ソフィア文章 英語の謎-歴史でわかるコトバの疑問】【研究社出版 外国語の読みと創造】を、専門的に言語を学びたい方には【大修館書店 講座-言語-世界の言語】シリーズがおすすめです。

また、日本語の文章的な構造について興味がある人には【講談社学術文庫 レトリック感覚】【講談社学術文庫 レトリック認識】【講談社学術文庫 日本の文章】【講談社学術文庫 日本語とはどういう言語か】【ちくま学芸文庫 レポートの組み立て方】がおすすめです。

他にも言語学自体に興味があるのであれば、【大修館書店 講座-言語-世界の言語】シリーズはおすすめですし、【中公新書 タイトルの魔力】や【ちくま新書 言語学講義-その起源と未来】がわかりやすくていいと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?