- 運営しているクリエイター

2023年1月の記事一覧

高き値に目玉飛び出る八つ目肝

キゴサイを眺めていたら冬の季語に八目鰻がありました。あれれ!うなぎは夏の季語のはずなのに!なんで八目鰻は冬なんだろう? 実は八目鰻はうなぎではないのですね。それどころか狭義の魚ですらないのです。形はうなぎに似ていますが、口に顎がなくて口を開けると丸い穴の中に牙のようなものが無数にあってまるで吸血鬼のようです。背びれが2つある代わりに胸や腹にはヒレはありません。その為、静止するとバランスが崩れるので

もっとみるかまくらに溢るる笑い火照り顔

今日は雪国名物の「かまくら」です。秋田県で小正月の行事となっているので新年の季語です。かまくらは竈に似ているので竈蔵と呼ばれたとか神様の御座所から神座が転じたものと言われています。でも新潟県の魚沼では「ほんやら洞」と言うようで全然違う名前です。雪国ではどこでもある風習かと思いきや秋田県の六郷、角館、横手とかなり限定的な行事なんですね。もともと鎌倉時代に二階堂氏が六郷の地頭となった時に京都の左義長を

もっとみる頑張れとおべんと箱のブロッコリ

ブロッコリーは冬の季語です。花野菜と言う冬の季語もあって、その子季語にはカリフラワーや花キャベツなどがあります。ブロッコリーも花野菜の一つですが、花野菜とは独立した季語になっています。一番馴染みがある花野菜なんでしょうね。花キャベツは花甘藍・花椰菜と共にもともとはカリフラワーの別名ですが、最近では葉牡丹のことを花キャベツと言う人も多く、そのうち葉牡丹が花キャベツと同義語になるのかも知れません。

人肌の温もり恋し寒蜆

珍しく色っぽい句になりました。蜆は季節を問わずに採れますが、春の季語になっています。でも寒蜆となると冬の季語になります。キゴサイでは雪の中、船に乗っての蜆採りは趣があると説明がありました。多分宍道湖の蜆採りの景色でしょうね。寒蜆という字を読むだけでもなんとなく趣がありますね。蜆と言えば味噌汁が定番ですが、冬に一人寂しくカウンターですするしじみ汁で身体は暖かくなったものの、人肌の温もりが恋しいなあと

もっとみる青き空めがけ伸び行く冬芽かな

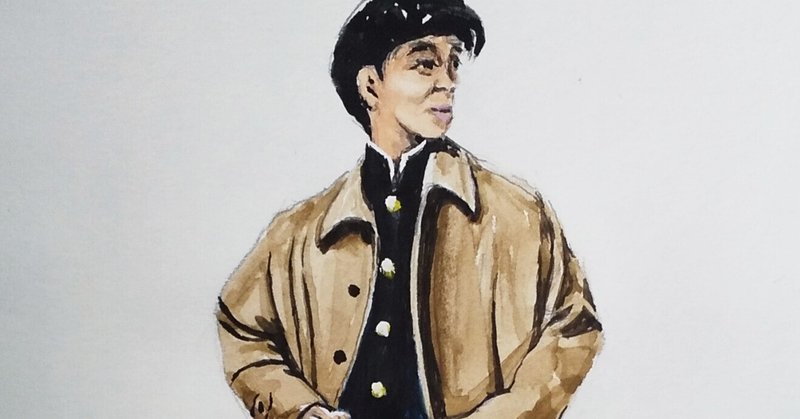

今日は将棋の藤井聡太さんです。現在、羽生九段との王将戦真っ最中で、今の所1勝1敗の五分です。でもあの羽生さんが藤井さんに1勝するだけで大ニュースになる時代になったのですね。勝負の世界とは本当に厳しいものです。藤井さんは高校もあと二ヶ月で卒業と言う時に中退しているんですね。当時まわりの大人達は多分あと少しなんだし高校くらい卒業したらと言ったんでしょうね。でもこれだけ強ければ中卒でも高卒でもそんなの関

もっとみるどか雪や辿り着きたるラーメン屋

今日から明日にかけて10年に1度の寒波が来るそうです。上空5000メートルの気温をどうやって測るかと言うと原始的に気球を上げて計測していると「ひるおび」で説明していました。でも寒波の等高線みたいな色別の雲が時間と共に動くのを見ていると気球で計測しているとはとても思えず、ネットで調べて見ました。

結果は確かに気球で測っているとのことで正しい情報でした。でも、その気球はラジオゾンデと呼ばれる計測器で

小春日やそこそこそこと甘え猫

久しぶりの猫の絵です。最近テレビで「猫は液体である」というCMがありました。金魚鉢のような丸いガラス容器に猫がうまく丸まって容器の形に自分を合わせている様子は確かに液体のようでした。高いところから飛び降りてもなんともないし、「猫は液体」とはよく言ったものです。

小春日やそこそこそこと甘え猫猫が喉などを撫でてもらっていると「そこそこそこ」と声が聞こえて来るようです。

まんぷくの猫はあらもう日向ぼ

水仙の草原や今静かなり

今日は水仙の絵です。テレビに映った水仙が綺麗だったので思いついて描いて見ました。水仙は日本水仙と西洋水仙があるくらいなので多分日本に古くからあって、明治以降西洋水仙が入って来たのかなと思っていました。でも原産は全てスペイン・ポルトガル中心にした地中海沿岸地域だそうです。日本には室町時代より前に中国から渡って来たとあるのでいつ来たのか分からないと言うことですね。水仙は中国の仙人が由来で天仙、地仙、水

もっとみる湯気立ちぬ珈琲両手で日向ぼこ

最近、日光に当たっていないのでベランダに出て、しばらく俳句のことを考えていました。陽が出ているとは言え、まだ寒いベランダです。珈琲を入れたマグカップを懐炉代わりに両手で抱えて飲んでいると目の前に湯気がみえました。湯気が「息白く」のような寒さではなく温泉のような暖かさを感じさせてくれて、心も温まりました。

湯気立ちぬ珈琲両手で日向ぼこ「湯気立て」は冬の季語です。そして子季語には「加湿器」もあります

単線の列車待つ間や冬すみれ

今日は季語「冬菫・冬すみれ」で詠んでみます。もともと菫は春の季語ですが、温かい地域では日当たりのよい場所に冬でも花を咲かせるようです。

去り難き故郷の駅冬すみれ冬休みに帰省していた私が休みが終わって故郷の最寄りの駅のホームにいる時のことです。 すっかり里ごころがついてしまったのか、う〜ん、帰りたくないなと思っているところです。駅員のいない小さな駅の線路際には冬だと言うのに紫色の可憐な菫が咲いてい

名人を唸らす童顔初句会

プレバトの冬麗戦は大番狂わせでした。ちびまる子ちゃんの優勝や無段の本上まなみさんの第2位にも驚きましたが、永世名人二人が9位、10位になったことにも大変驚きました。夏井先生が作者を伏せた上で句を平等に評価しているのだと良く分かりました。俳句の作り方・技術が高いからといっていつでも良い句が出来るとは限らないことは分かっていました。技術は最低限身につけるものであっても、作品の出来不出来は作る人の感性や

もっとみる甘鯛や赤ら顔して語る旧友(とも)

甘鯛はタイ科ではないので「あやかり鯛」の一つだそうです。甘鯛は京都ではグジと呼ばれる高級魚ですが、私は京都に来るまでグジと言う名は知りませんでした。昔から若狭湾で獲れたグジを背開きにして塩で〆め、京都まで届けていたそうです。一体なんでグジなんて変な名前が付いたのでしょうね。身が柔らかくてグジグジだと言う説もあるくらいで余り刺し身には向きません。割烹でもたいてい長い鉄串に刺して遠火で焼いてくれます。

もっとみる枝ぶりに栄華留めし枯木かな

サラリーマンを辞めて10年の時が経ちました。辞めた当初はこれで誰にも気を使うこともなくすっきりしたと思っていましたが、未練や後悔の葉が少しばかりは枝にぶら下がっていたのだと思います。でもいつの間にかそんな葉っぱもすっかり落ちて、今では丸裸の枯れ木です。ベッドから落ちて腰を痛め少し弱気にはなっていますが、根はまだしっかりと張っているので朽ち果てるまではもう少し時間がありそうです。一花咲くかどうかは分

もっとみる