Vol.9 その時 歴史は動いた!Part2「口話~読み取り(読話)編」

お待たせいたしました。

【響け ~La mia voce~】ご覧いただき、ありがとうございます。多くの皆さまに、興味・関心を持っていただけること、心より嬉しく思います。今後も引き続き、よろしくお願いいたします。

その時、歴史は動いた!

オトナになってから入った「大学」で知った、衝撃の事実について、いくつかのトピックを立ててお送りします。

Part2は「口話・読話(教育)」についてお送りします。

(私自身は、ろう学校に通ったこともなければ、専門機関にて熱心な口話教育を受けた経験もありません。”口話” それ自体に 賛否両論 があることは承知で書いています)

皆さんは、「口話」あるいは「読話」という、言葉を耳にしたことはありますか?

聴覚障害のある子どもが生まれた時、「教育方針」をどうするのかで議論される「手話」VS「口話(聴覚活用)」教育の問題。

先に結論を言うと…

と、いうのが私の意見です。

しかし、専門的な口話教育を受けた経験のある聴覚障害者の中には

「私は口話で理解できている。話せるから手話はいらない」

「手話をする人は、口話からの逃げだ」

…という意見もあるようです。

聴力レベルや教育環境によっては、口話を使って、うまくコミュニケーションがとれている方もいるかもしれません…。

しかし私は、「本当に全部理解できている?」と思ってしまうのです。

なぜなら、どんなに聴力の困りレベルが軽くても、“聞こえる人”と同様の情報量(100%)は得られないし、“聞こえる人”たちは、言葉だけでなく、それ以外の情報…声の抑揚・間・音・口の形、表情から様々なことを読みとり、そこから様々なことを推測してコミュニケーションを行っているからです。

仮に、口話にて、話している言葉が全て読み取れたとしても、“聞こえる人”たち同様に「ことば」にならない情報を読み取って聴覚障害者がコミュニケーションをすることは容易ではありません。そこでは、何かしらの視覚支援があることで、付随する情報を得ていると考えます。

口話については、内容が膨大になるので『口話~読み取り(読話)編』と『口話~発話編』に分けてお送りします。

今回は、『口話~読み取り(読話)編』とします。

少し話は変わりまして…

初めて会った子どもたちに「私は耳が聞こえにくいです」と伝えると、必ずされる質問トップ3があります。

第1位「手話はできますか?」

テレビドラマ?の影響もあるのか、何年かのサイクルでやって来る手話ブームとは別に、なぜかこの質問は毎回されるのです。

第2位「口の形は、読み取れますか?」

聴覚障害者と言えば、「手話」を使う、そして口を大きく動かして話す?みたいな認知が広まっているせいか、1位に引き続き、必ずと言っていいほど訊ねられます。そして、続けざまに「これ、何て言っているかわかる?あてて」と言われて、試したくなっちゃう子どもに囲まれることもあります。

第3位「困ることは何ですか?」「○○の時はどうするんですか?」

例)朝はどうやって起きるんですか?…など日常生活において気になることの質問があります。

「聞こえる」子どもたちの中にいると、「聞こえない」=手話を使う人 、

あるいは口の形をみて言葉を読み取る人と、いう強い認識があることを実感します。

ある時、小学校3年生の子どもたちと遊んでいる最中に、

「先生、口の形読み取れる?」「これなんて言っているかわかる?当ててみて?」と言われたことがありました。

「できるかな?やってみる?」と、私は、首を傾けながら、しばしばその要望に応じてみることにしたのです。

しかし、短い単語を(音声なしの口形)読み取ると思っていた私の予想とは裏腹に、そこそこ長い一文(例…昨日ブランコで遊びました)を提示してくる子どもたち…。

「これは困ったな…」と思いながら、試してみた結果、文章の中からいくつかの単語を当てることができたものの、1回では全てを読み取れず何度か繰り返す羽目に…。さらに、語頭の一文字・二文字は読み取れても、その後の言葉は分からないため、音声で聞き返しながら正解にたどりつく…という言う状況でした。

数人の子どもたちが交代で試みるも、私の正答率が悪いので、だんだん子どもたちのテンションが下がりだしたのを感じた私は、

「ねぇ、今度は声出さずに、お互いにやってみたら?」と、子ども同士にさせてみることにしました。

すると、自分が伝えた内容とはかけ離れた回答が返ってくるので、皆で笑いながらやっていました。

さらに私は、「ねぇねぇ、今度は、同じ言葉を声なしで言ってみて」「よーく見てほしいんだけど、AさんとBさんの口の形、大きさ、舌の位置って同じ?」と尋ねてみました。すると、子どもたちから「違う!!」とすぐさま返事が返ってきました。

続けて「同じ言葉を話しているのに、口の形が違ったら読み取れないよね。」と伝えると、その場にいた子どもたちは、うなずいて納得してくれたので、「口形読み取り大会」は無事、開催終了となりました。

やり終えた後、一人の女の子が自分の頭を指さしながら、「先生、ここが悪いわけじゃないんだね」と言ってきました。

私は、意味が分からなかったので「ここが悪いってどういう意味?」と興味本位で聞いてみたのです。

すると、「うーん。頭?頭が悪いというか、知能が低いわけじゃないんだね」と言う言葉が返ってきました。

つまり彼女は、「読話・口話がうまくできないのは、知的レベルが低いからだ」、(あるいは「知的レベルが低いから読話・口話ができない」)と認知していたようで、それが「違った」ということです。

少々ぶっきらぼうな表現に驚いた私ですが、聞こえの程度に関わらず、私たちは「流暢に話ができる人(音声・手話など)=お勉強が得意な頭のいい人」など、受けた情報や印象をもとに人を評価するようです。

この後、ここにいた子どもたちは、私に「口話ができるか試す」ような行動はしなくなりました。

皆さまは、どのように捉えるか分かりませんが…

大学生の時に受けた音楽(声楽)の講座で、先生から学生に対してある質問がされました。

「これまでに、日本語の“発音”そして“話し方”について、習った経験がある人は?」続けて「自分の話す日本語に“自信がある”方は?」という問いかけがありました。

約60名ほどの学生が受講していたのですが、先の質問に挙手したのは、ほんの数名で、後者の質問に対しては手が挙がりませんでした。

その様子を見た私は、

「えっっ。みんな聞こえているんでしょ?」

「自信がないの?」とびっくりしてしまったのです。

また、別の機会に受けた講座にて同様の質問を問われた際も、挙手したのは数名の学生だけでした。

そして、周りを見渡しながら

しかも、読話によって意味とする「言葉」が読み取れたとしても、相手の言い方による「言葉の意味情報」を読み取れなければ、コミュニケーションに齟齬が乗じることが、あたりまえにあるのです。

日本語だけでなく、どの言語でも「同じ言葉」を声の高低や音色…つまり「言い方」の違いを変化させ表現しています。

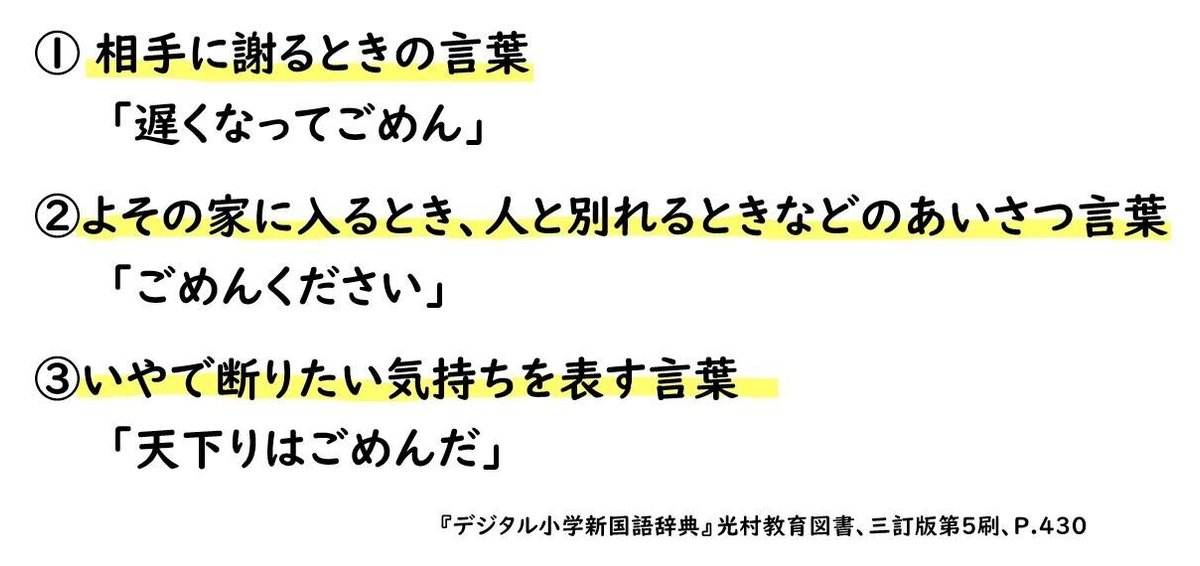

例えば、「ゴメン」にも、たくさんの「ゴメン-GoMeN」があるのです。

これらの意味の違いを「聞こえる人たち」は、言葉のアクセント、音の高低・抑揚を変えて、そこから聞き取り、判断しているようです。

また、アクセントや音の高低を変えつつ、さらに「間」や「強弱」「スピード」などのプロミネンス要素が加わることによって、喜怒哀楽を表現できるようです。

聴覚障害者の場合、「ゴメン」という言葉を読話にて読み取れたとしても、文脈の理解が難しい学童期であれば、①~③の意味を正確に読み取ることや、喜怒哀楽を類推・判断することは難しいと思います。

だからでしょうか…「聴覚障害者は、空気が読めない」と思われてしまうこともあるようです。

「読話・口話」という手段それ自体が悪い、とは、私は言いません。

この方法が自分にあっている人もいるし、「読話」が得意な人もいるでしょう。私も、音声のみでは分からない時に、補助的に読話・口話を用いています。また、手話の表現が読み取れない時、手話の表現が分からない時などに読話・口話を使います。

でも、思うのです。

「聞こえる人たち」は「音声を使って話す」訓練を受けていない…

つまり、「望ましいカタチで音声が提供されていない」現状である…

それなのに!!「聞こえない人」は、そこから適正な情報を読み取ろうと、四苦八苦しなくてはならないのか?

コミュニケーションのベースとなる「言葉の情報」を全て「読話」で補うとなると、とてつもない疲労感に襲われるし、口や唇の動きを「読み取る訓練」に費やすだろう時間を考えると、他の学習に使った方がいいのでは…と思ってしまうのです。

でも、後に私は、音声発信時に「大きな口形」をつけて話すことが間違いだ!と知ることになるのです。続きは、発話編で…

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。