ジャック・ドーシーがBlueskyを辞めた理由をもうちょい詳しくエスパーする

背景

Twitter創設者のジャック・ドーシーがBlueskyを去った件について記事が話題になってました

インタビュー記事はこちら

https://www.piratewires.com/p/interview-with-jack-dorsey-mike-solana

GIGAZINEはBlueskyのかなり初期から分散SNSを追っていて他のメディアより比較的コンテキストがわかっていると思いますが、今回は是非元になったインタビュー記事を読んでほしいです。SNSと言論の自由、検閲について興味があるなら特に

私とBluesky

それでお前は誰やねんって話なので、ちょっと自己紹介します

多分bsky.appの日本人だと一番古いか、三番目くらいに古いユーザーで、多分世界初のBlueskyのサードパーティサーバー(PDS)のboobee.blueを運営しています。

その時の記事はこれ

https://note.com/kingyosun/n/n45d3b1ff89bf

上の記事のときは「プロトコルはマジで良い」とベタ褒めしていたのですが、現在はジャックドーシーと同様に「なんか思ってたんと違う」状態です。boobee.blueも2023年11月以降は更新しておらず、bsky.appでの書き込みもほとんど無くなりました。

ジャックドーシーはNostrに未来を見ていますが、私はNostrでも足りないと思って今は自分で分散型SNSを作ってます

本当にBlueskyはTwitterの二の舞なのか?

上のGIGAZINEの記事にも書かれていますが、

ユーザーが増える中で、ドーシー氏が素晴らしいアイデアだと思っていた「会話がどのように見えるかを選ぶことができるアルゴリズムストア」よりも、ユーザーはモデレーションツールを求め、他のユーザーを追い出すようになり、Blueskyはドーシー氏にとって「私が望んでいたことではなく、作る手助けをするつもりだったものでもない」ものになっていってしまったとのこと。

ドーシー氏はBlueskyを「文字通り、Twitterが犯したすべての過ちを繰り返していました。分散型プロトコルなどではなく、Twitterのわだちをたどっているだけの『別のアプリ』です」と表現しています。

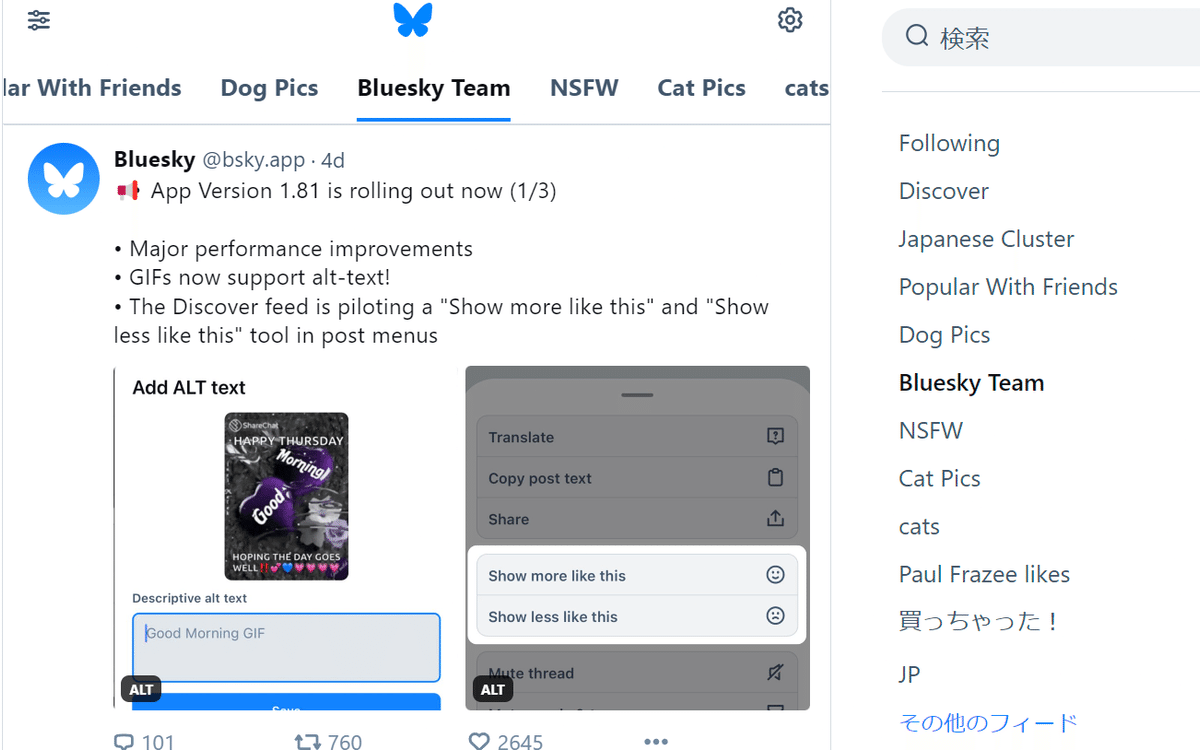

しかし実際のところ、「会話がどのように見えるかを選ぶことができるアルゴリズムストア」はかなり実現に近いところまで来ています。

ではジャックドーシーは何がお気に召さなかったのでしょうか?

私から見て(私も同じ思いですが)、ざっくり言ってしまうと、Blueskyが最初に提示していた「万人がいても良いが、万人が選ばれる側でも選ぶ側でもある」コンセプトから今はズレている所だと思います

ジャックドーシーは何がやりたいんです?

もう一度インタビューの内容を見てみると、

ユーザーが増える中で、ドーシー氏が素晴らしいアイデアだと思っていた「会話がどのように見えるかを選ぶことができるアルゴリズムストア」よりも、ユーザーはモデレーションツールを求め、他のユーザーを追い出すようになり、Blueskyはドーシー氏にとって「私が望んでいたことではなく、作る手助けをするつもりだったものでもない」ものになっていってしまったとのこと。

ドーシー氏はBlueskyを「文字通り、Twitterが犯したすべての過ちを繰り返していました。分散型プロトコルなどではなく、Twitterのわだちをたどっているだけの『別のアプリ』です」と表現しています。

「ユーザーがモデレーションツールを求め他のユーザーを追い出すようになるとTwitterの二の舞になる」と読めます。

よくわからないです。Blueskyチームのメンバーも「それは違う」という趣旨の発言をしています

There’s a marketplace of algorithms. It’s open source — every line of code we write is public. Moderation is composable. Anyone can run any part of the system. And yet it looks and feels like it could be Twitter because we built a protocol Twitter could run on without drastic changes.

訳:

(Blueskyには) アルゴリズムのマーケットがあります。オープンソースで---全てのコードはオープンです。(そのアルゴリズムは)モデレーションを構成可能です。誰もがシステムの一部を自分で稼働させることができます。しかしTwitterのように見えるしそう感じられるのは、Twitterから大幅な変更を加える必要がなかったからです。

As a fellow decentralized protocol person for the past decade, Paul is 100% spot on here. Without someone focusing on building an actual *product* with the intention of it sticking around for longer than it takes for them to get bored, these projects will die.

訳:

過去10年間同じ分散型プロトコルに携わってきた者として、ポール(Blueskyチームの開発者)の意見は100%正しい。誰かが実際のプロダクトを作ることに集中し、それを存続させなければ、このようなプロジェクトは死んでしまう。

そもそも「Twitterの二の舞」とは何のことなのでしょうか?

Twitterの二の舞

以前ジャックドーシーは「私の最大の後悔はツイッターが企業になったことだ」「Twitterをプロトコルにしたかった。イケてるものは特定の国家や企業に所有されない」と投稿していました。

The biggest issue and my biggest regret is that it became a company.

— jack (@jack) August 25, 2022

A protocol. Def can’t be owned by a state, or company. Becomes clearer every day.

— jack (@jack) August 25, 2022

ということは「企業化」が「Twitterの二の舞」なのでしょうか?

確かにその側面は大きいように思えます。冒頭のインタビュー記事でもざっくり以下のように語られています(私の要約です)

「広告モデルを選んだのが最大の罪。加えて活動家が取締役会にやってきて営業主導の、ウォール街の企業になってしまった。トランプBANのように、外部のステークホルダーが個人アカウントを削除できたり乗っ取ることはビジネスにとっては正しいが、インターネットに取っては間違いだった。真のインターネット企業としての可能性・プロトコル・サービス・そしてビジネスを実現することは公開企業ではできない」

これと「ユーザーがモデレーションツールを求め他のユーザーを追い出すようになるとTwitterの二の舞になる」ことを考えると、以前Blueskyで起きたある事件が思い起こされます

Bluesky人種差別事件とその後

何がおきたのかは以下の星暁雄さんのスレッドがわかりやすいです

ざっくり書くと、「人種差別的な言動 & 危害予告をしたアカウントをBANしなかったため黒人コミュニティを中心に大炎上した(2023年6月)」という事件です(ざっくりし過ぎてるんで気になる人はスレッド読んでください)

その後の流れとしては、個々のユーザーへの謝罪があり、また偶然タイミングが合っただけではあると思いますが、追加の資金調達(2023年7月)をし、モデレーションを大幅強化することになりました。

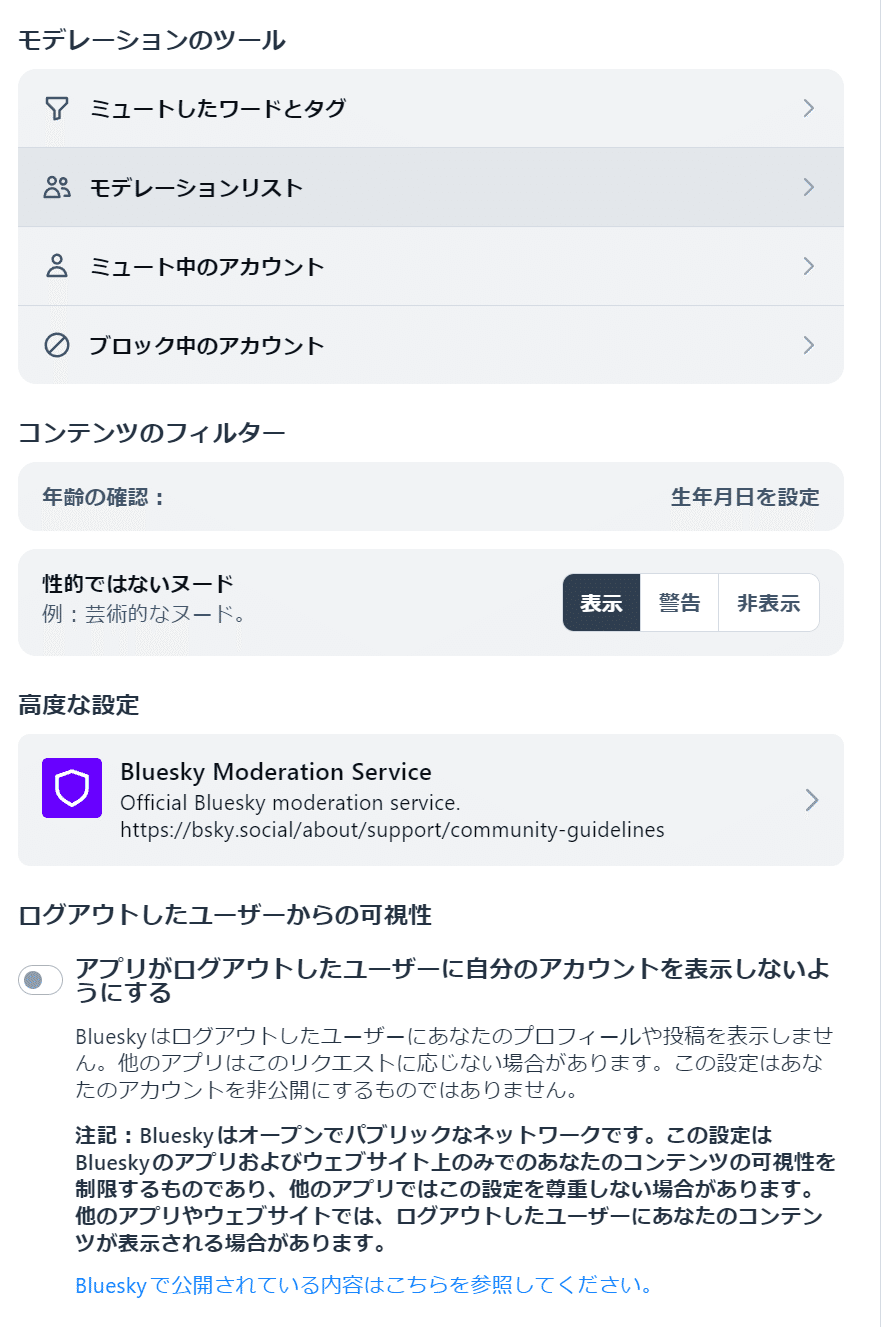

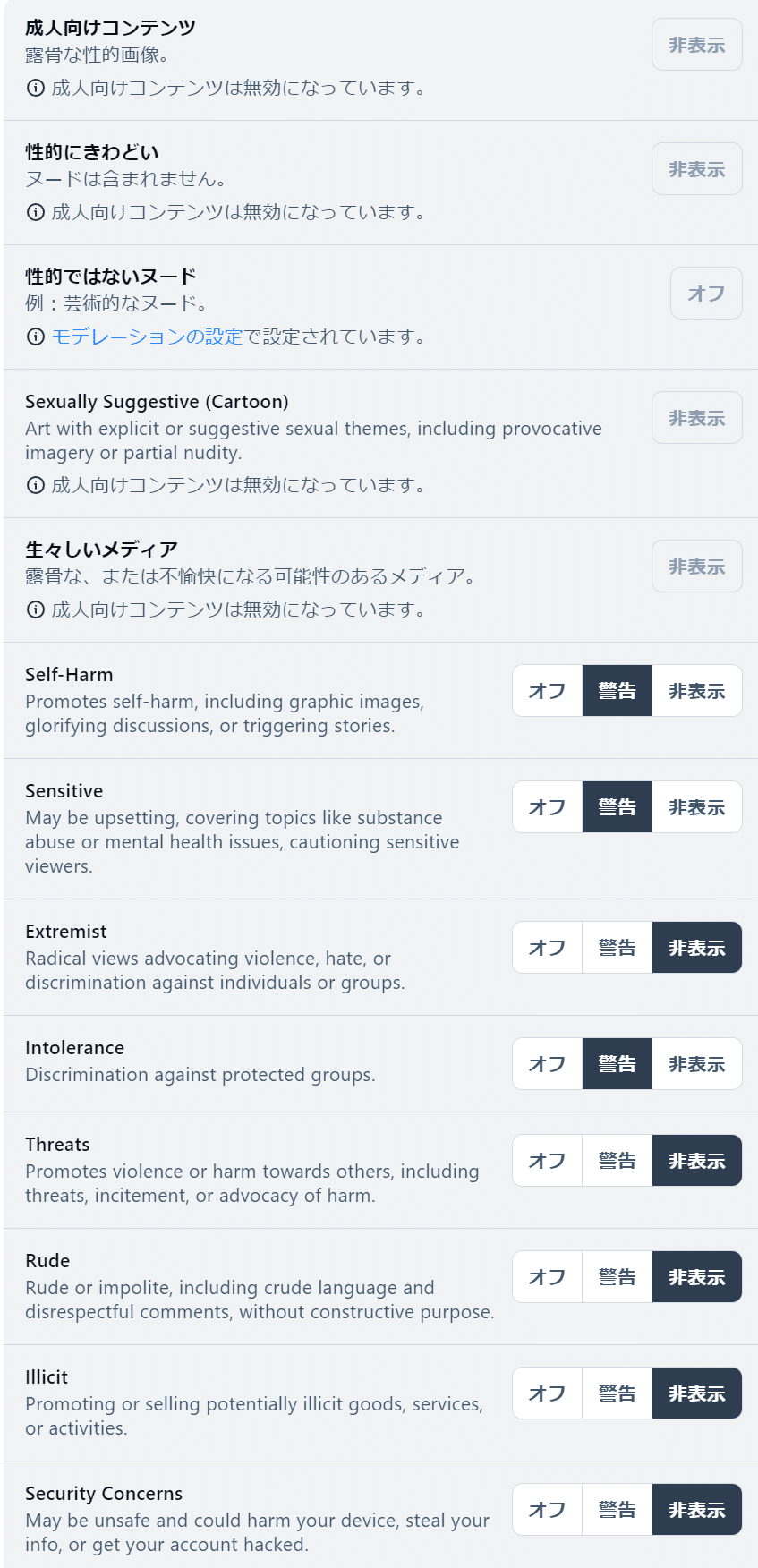

モデレーションレポート(2024年1月)では、2023年7月から一気に通報件数が増えていることと、全ての通報に対して人の目を通していること、その人員は全て直接雇用であること、4,667件のアカウントtake downと1,817件のコンテンツtake downを行ったことが述べられています。

これを見ると「失敗をバネにめっちゃ改善頑張ってるじゃん」となると思います。実際めっちゃ頑張ってると思います。

ではなぜ一番最初からBAN対応を取らなかったのでしょうか?

究極の主体性・究極の自由

上記の人種差別事件で当初Blueskyが行った対応は、規約の変更であり、「ユーザーがカスタムアルゴリズムを用いて人種差別者と関わらずに済むようにできる」というものでした

詳細はこの記事が詳しいです:

いくつか引用・翻訳して掲載します

Under Bluesky’s new policy, any post that threatens violence or physical harm — whether literal or metaphorical — will result in a temporary account suspension. Repeat offenders will be banned from Bluesky’s server, but once Bluesky finishes the “work required for federation,” Graber said, users will be able to move to a new server with their mutuals and other data intact.

訳:

Blueskyの新しい規約では、文字通りのものであれ比喩的なものであれ、暴力や身体的危害を脅かすような投稿は一時的にアカウント停止となる。度重なる違反者はBlueskyのサーバーから追放されるが、Blueskyが「フェデレーション(分散化)に必要な作業」を終えれば、ユーザーは相互リンクやその他のデータをそのままに新しいサーバーに移動できるようになる

Bluesky employs automated filtering to weed out illegal content and do a first pass of labeling “objectionable material,” as described in a blog post about the platform’s composable moderation. Then, Bluesky applies server-level filters that allow users to hide, warn, or show content that may be explicit or offensive. Bluesky plans to let users opt-in to certain filters to further customize their individual feeds. The ACLU, for example, can label certain accounts and posts as “hate-speech.” Other users will be able to subscribe to the ACLU’s content filter to mute content.

訳:

Blueskyは、自動フィルタリングによって違法なコンテンツを排除し、「好ましくないもの」にラベル付けする 。その後、Blueskyはサーバーレベルのフィルターを適用し、露骨で不快なコンテンツを非表示、警告、または表示できるようにする。Blueskyは、ユーザーが特定のフィルターにオプトインすることで、個々のフィードをさらにカスタマイズできるようにする計画だ。例えば、ACLUは特定のアカウントや投稿を "ヘイトスピーチ "として表示することができる。他のユーザーは、ACLUのコンテンツフィルターに登録し、コンテンツをミュートすることができる。

グラバー氏は、カスタマイズ可能なモデレーション・システムは、「ユーザーの安全を優先しつつ、ユーザーがよりコントロールできるようにする」ことを目的としていると述べている。

つまるところ「嫌なら見るな」なのですが、こと人権問題、人種差別問題において、寛容のパラドックスのように「ヘイターはいかなる場所でも存在してはならない」という考えだとBlueskyの初期対応がかなり冷酷に見えるかもしれません。ヘイターの存在そのものは許容してしまうのですから。

私はBluesky(bsky.app)運営チームが差別主義者だから冷酷だったとは1ミリも思いません。これは一重に当初のBlueskyのコンセプトが「万人がいても良いが、万人が選ばれる側でも選ぶ側でもある」ためであったと考えています。

この考えが端的に表現されたものとして、冒頭のインタビュー記事から引用します

I'm impressed with the iterations of the algorithm that they're doing. I think it's generally really good work. My only ask is to open it up even more and let people choose what algorithm they want to use, even write their own algorithms to filter all the conversations. To me, that would give users ultimate agency, and ultimate freedom. Because this whole ‘freedom of speech, not reach,’ is yet another tool of censorship in the end, because the algorithm is determining reach. If you truly believe in the freedom of speech, you gotta go to the heart of where it's now being decided. And that's not the policy, it's the actual algorithm itself.

訳:

私は、彼ら(X, 旧Twitter)が行っているアルゴリズムのイテレーションに感銘を受けている。一般的に本当に良い仕事だと思う。ただひとつお願いしたいのは、もっとオープンにして、どんなアルゴリズムを使うか選択できるようにしてほしい。そうすれば、ユーザーに究極の主体性と究極の自由を与えることができる。というのも、『言論の自由、リーチではなく』というのは、アルゴリズムがリーチを決定しているのだから、(アルゴリズムは)結局は検閲の道具のひとつに過ぎないからだ。言論の自由を本当に信じるのであれば、それが今決定されようとしている核心に触れなければならない。そしてそれはポリシーではなく、実際のアルゴリズムそのものなのだ。

ここでは、「究極の言論の自由のためには、ユーザーが主体的にアルゴリズムを選べなければならない」と言っています。

すなわち、「システムは誰もBANしない。何を見るか、誰とつながるか、リーチするかはユーザーが主体的に選択する」世界観であるとも言えます。

これを踏まえると上記の人種差別事件でBlueskyが行った対応はこの世界観に基づいたものであったと思えます。

一方で「システムからのBAN、排除、システムがヘイターの存在を容認しない文化の醸成」を求められたが故のすれ違いがこの炎上事件だったのではないでしょうか

許されざる隣人の存在を許容できますか?

「システムからの排除」と「ユーザーによるフィルタリング」の違いはそのシステム内において存在そのものが許容されているかです

「万人がいても良いが、万人が選ばれる側でも選ぶ側でもある」世界ではプロトコルは、プラットフォーム(世界、システム)は誰も排除しないし、その責任も取りません

しかしそれが企業になれば、出資を受ければ、広告を受ければ、ステークホルダーは自身に都合の悪い存在の排除を要求し易くなります。したがってユーザーも許されざる隣人をBANするようにステークホルダーを通して働きかけるようになります。責任を取る取らないは関係なく影響を受けざるを得ません。

実際に上記の人種差別事件では投資家に向けてのアプローチもありました

If you took a board seat in your seed investment, can you be reached for comment regarding not hiring a Trust & Safety Lead? Is this what you want to be associated with? I can mention some reporters in the comments that might like to write a story on it.

訳:

もしあなたがシード投資で取締役会の議席を取った場合、信頼と安全のリーダーを雇わないことに関してコメントを求めることができますか?これがあなたの望むことですか?コメント欄には、この件について記事を書きたいと思う記者もいるはずだ。

私はこの構図に対して当然だと思う一方で、極めて不健全だと感じています

資金・権力・人脈・武力・そしてプラットフォーム、力を持つものが決定権を持つのは世の常で、当たり前のことです

一方で私は人権ってそんなもんだっけ?と思ってしまいます

寛容のパラドックスについてはわかります。しかし、「誰が人権侵害者かを決めるのは被害者」と言われる一方で実質的な決定権はプラットフォーマー自身を含むステークホルダーへの働きかけ次第ってどうなんでしょう。

確かに誰もが被害者だと主張を始めるとシステムが崩壊するので誰かが決めなければいけませんが、私は決定権を、人権を誰かに委任しなければならないような世界は嫌です。その先に待っているのは終わりなき権力闘争じゃないですか。

なので私はジャックドーシーが、Blueskyが最初に提示していた「万人がいても良いが、万人が選ばれる側でも選ぶ側でもある」世界に賛同していました。

それがステークホルダーを増やして、モデレーションに膨大なコストをかけて、ユーザーを追い出す仕事に集中し始めたら「あれ、なんか違うな」ってなったんです

そしてジャックドーシーがインタビューで言っていた「ユーザーがモデレーションツールを求め他のユーザーを追い出すようになるとTwitterの二の舞になる」ということはこういうことなのかなと思いました

終わり

余談:実は自由も主体性もそんなにいらないらしい

上記のようなことをBluesky(Nostrだったかも)で話した際にちょくちょく話題になったことなんですが、実は「自由も主体性もいらない」って人、結構いるらしいです

極論でも何でもなく、「自分が見たいもの、接する人を決められるリテラシーを持つのは強者であり特権である。そうでないリテラシー弱者としてはシステムが適度に検閲してくれないと困る」とのことでした

究極的には「システムが自分を害するもの、嫌いなものを勝手に排除してほしい」ということになります

いや、マジで・・・?と当時はかなりショックだったのですが、確かにシステムが自分に害を及ぼす可能性がない、あるいはシステムの判断したものすなわち自分の判断基準であるならそりゃそうかも・・・と今は納得しています

そしてコミュニティに寄り添うことは、同時にシステムの名の元にコミュニティに寄り添わないものを排除することと表裏一体であることを心に刻んだりしたものでした