「ずるいってどういうこと?」合理的配慮を通して考える多数派優位の学級経営の限界~グレーゾーンの対応~

合理的配慮についてのふりかえりです。

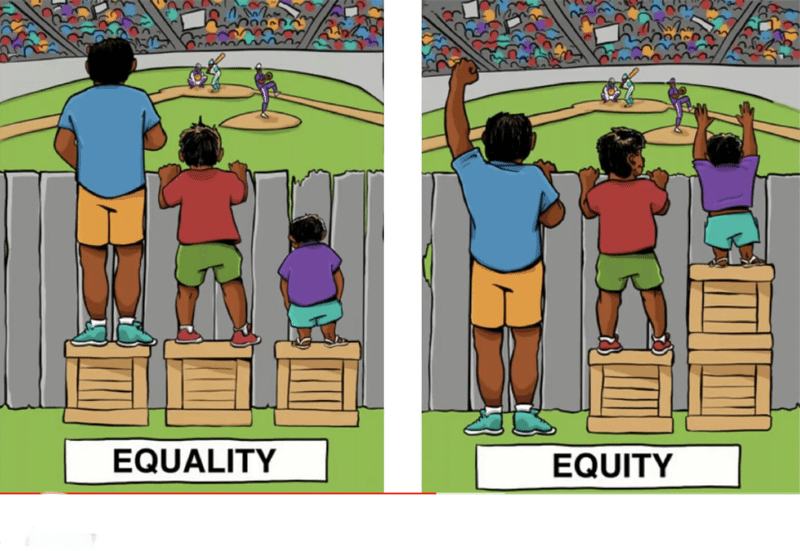

下のイラストは合理的配慮を説明さる際よく使われる資料です。

まずは左のイラストから。

一番背が高い子をA,真ん中をB,一番背が低い子をCとします。

3人が野球を観戦してます。

この3人の目的は野球の試合観戦です。

3人とも同じ高さの台に乗り観戦しようとしているのがわかります。

AとBは野球を観戦できますが、Cはこの台1つでは、まだ観ることができません。

Aは台がなくても、背が高いため観戦できます。

そこで、Aの台をCに渡します。

すると、Cは観戦できました。

これで3人とも、背の高さに関係なく、同じように野球観戦ができ、目的達成です。

このように、

ある目的のためにスタートラインを揃えてあげることを

合理的配慮

と呼んでいます。

まずは下の画像をご覧ください。

一番右の背の高い子をA、その左隣の子をB、帽子かぶってる子をC、一番左の44番がD。

4人で野球観戦してます。

A,B,Cはちゃんとグラウンドが見えているので何の配慮もなく観戦できています。

問題はD。

Dはぎりぎり見えるか見えないかという状況です。

こんな状況があったとして、Dが先生に、

「先生、よく見えません」

と言ってきたら、

Dになんていいますか?

「背伸びすれば見えるでしょ?」

「まったく見えないわけじゃないんでしょ、我慢しなさい」

「自分で考えなさい」

こんな答え方をしている人は、

多数派優位の学級経営をしていると言えます。

困っているDさんに、全く寄り添っていませんね。

もし仮にこのような郊外学習があった場合で考えてみます。

踏み台のようなものなどあるわけないです。

後ろに観客席でもあれば、後ろにいって高い場所から見せるということもできるかもしれません。

もしそれもできなかったら、最終的には現状を受け入れるしかありません…

ですが、

困っているといってきた子に対して、いきなり

「背伸びしてみなさい」

などと突き放すような言い方はよくありません。

まずは、Dと同じ目線まで腰を落として先生も観戦します。

その上で、

「ちょっと見えにくいよね」

この一言をいってあげましょう。

その後

「どうしたらよく見えるかな?」

と問いかけ、

「背伸びしたら見える」など解決方法を一緒にさぐります。

低学年などであれば、一度だけでもちょっと持ち上げて見せてあげてもいいでしょう。

寄りそうとは、このようなことを指していいます。

Dは、教室では「グレーゾーン」と呼ばれている子どもたちです。

診断名などついていませんが、学校生活で見えない困り感をもつ子どもたちです。

友達同士のトラブルなどもよくあります。

自分では気付かず、できないことを卑下して、自己肯定感を下げてしまう子もいます。

診断の有無にかかわらず、このようなグレーゾーンと呼ばれる子たちに対しても合理的配慮をしていかないと学級はうまく機能しません。

リエゾン学級経営を実践していけば、解決できます。

リエゾン学級経営は、これからの教育の重要な鍵となるでしょう。

さまざまな背景や特性を持つ子ども達が、お互いを理解し合い、共に成長する。それが、

リエゾン学級経営の目指す未来です。

少しでも、この記事に共感できた方は、

ぜひスキ、フォローをしていただけるとうれしいです。

今後の励みになります。

碍

— ともぞう@教育イノベーター (@tomozou42545966) November 11, 2023

がい

少数派

発達凸凹

ASD.ADHD

LD.HSP.DCD

グレーゾーン

新しい学級経営

リエゾン学級経営

多数派と少数派共存

特別支援理解教育推進

自己肯定感情をたかめて

規律性ある人の育成目指し

閉塞感が漂う教育に立ち向い

先生親子供が皆Well-beingとなる

教育のイノベーションを目指します

一人でも多くの方がこのリエゾン学級経営に賛同し、実践していただけることを願います。

すべての子どもの幸せを祈って!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?