「百年の孤独」G・ガルシア=マルケスから学んだ4つの事と警告

はじめに、「百年の孤独」は「救い」だった

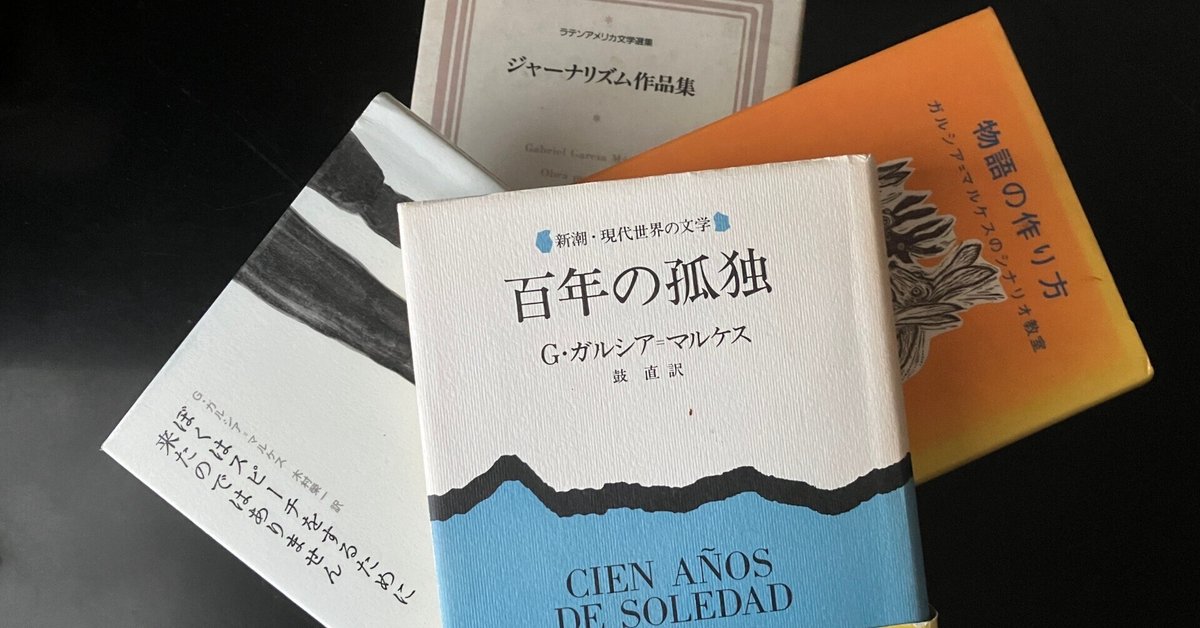

「百年の孤独」がNetflixで映像化される事もあり、文庫版が出版されて話題になっている。「百年の孤独」を初めて読んだのは半世紀も前だ。

「百年の孤独」の初版が日本で出版されたのは1972年、私が読んだのは初版ではなく、現代世界文学の新装版。1970年代半ば、中学生の頃、読書家の兄が買ってきて「面白過ぎる」というので借りて読んだ。

私は当時、兄の影響で、安倍公房「砂の女」「水中都市・デンドロカカリヤ」や稲垣足穂「一千一秒物語」のどこかリアルでシュールな世界に嵌っていた。

井上陽水は「氷の世界」を歌い、映画は「ゴッドファーザー」や「エクソシスト」。日本では「砂の器」「田園に死す」が流行っていた。不条理な社会や矛盾、それにまつわる事件や自分自身の物語、それらが混沌と表現されていた時代。

戦後初のマイナス成長で「日本沈没」や「ノストラダムスの大予言」が流行しフィリピン・ルバング島では、戦後30年近くジャングルの中で一人でゲリラ戦を続けていた小野田少尉が発見され、忘れられていた戦争が唐突に現れた時代だった。

ベトナム戦争が終結し、時代の空白がぽっかり空いているように感じていた頃に「百年の孤独」を読んだ。

当時の版には家系図もなく人物を把握するのに苦心したが、時空を超え、断片的な出来事がマシンガンのように連射されるこの本に夢中になった。

それは、熱い生命感のようなものだった。その熱さは「救い」だった。

1.読書の楽しみ:想像するという何よりも大切な権利をフルに活用する

「百年の孤独」の概略は、南米の何代にもわたるブエンディア一族のマコンド村の創世とその顛末の物語。

「百年の孤独」の魅力は、マルケスの作った数限りない出来事の複雑な絡み合いと、想定外の展開の世界にあり、その世界を自分の想像力をフルに使って、自分なりにG・ガルシア=マルケスの世界を創造する事。

かなりの長編ではあるが、一つ一つの出来事は割と短く、セリフや心理描写も最小限で、客観的に奇妙な出来事と多くの人々の行動だけが映像的に表現される。

物語展開は、時系列を自由に超え、視点はめまぐるしく変わり、時代も変化する。登場人物に感情移入して共に泣いたり、笑ったりという事はあまりない。怒りや絶望は描かれるし、狂気的な愛情も描かれるが、すぐさま別の出来事が際限なく絡んでくる。

読む側に想像力がないかぎり、何が起こっているか理解できず、混乱し、リタイアしたくなる。しかしいったん自分の頭の中で想像しその世界が創造できると、その世界に嵌まる。

するとその世界の住人になったような気持ちになり、最後まで見届けたくなる。

読んだ後は爽快感もなく、ただ漠とした寂しさだけが残る。小説というよりコロンビアの歴史的出来事を、虚構を交えて描く叙事詩的作品。

叙事詩的作品なので、年を重ねるごとに感じる事が異なり、繰り返し読んでいる。

2.情報を映像的に組み立て、読者が体験するように描く

「ジャーナリズム作品集」を読むと、ガルシア=マルケスは、若き日から世界中を旅し、戦争、災害、世紀のスキャンダルから原爆、独裁者、遭難事件、コロンビアの僻地の現実と幻想が入り混じった超現実的な出来事等、様々な出来事を映像的に体験的に描く。そのため、ただのニュース記事というより、良質の短編映画のような面白さがある。

現代企画室

「ジャーナリズム作品集」で私が一番印象に残ったのは「ヒロシマ、摂氏百万度に達す」

内容は、ヒロシマの原爆を体験したイエズス会の司祭ペドロ・アルーペの取材記事。まずタイトルが衝撃的だ。「ヒロシマ、摂氏百万度に達す」

最近、いくら熱帯夜とはいえ、日本の最高気温は41.1度。それが1945年8月6日のヒロシマは、摂氏百万度。

これは虚構ではなく、現実の出来事。想像を絶するシュールな世界。

「ヒロシマ、摂氏百万度に達す」と言う言葉で、出来事の本質を描く。マルケスの映像的描写の組み立ての見事さは、あらゆる場面で発揮されるが、このタイトルに関係する爆撃後の描写だけ引用する。

近辺の村から駆けつけた慎ましい人々は、大惨事の中心地まで行こうとした。不可能だった。高さ百メートル以上もある巨大な火柱が街へ近づくのを阻んでいた。正午前には、信じられないような気象現象が次々と発生し始めた。

まず雨が降った。激しいにわか雨が街を襲い、一時間足らずで炎を消した。次に来たのは、黒焦げになった樹木の幹や、車輪や、動物の死骸や、瓦礫を空高く運んでくる凄まじいハリケーンだった。大惨事を物語る破片がハリケーンに吹き飛ばされて、生存者たちの頭上を越えていった。

あのときの恐ろしい現象も現在では完全に解明されている。桁外れの温度-摂氏百万度と計算された-によって誘発された蒸気の凝結が、滝のような降雨を引き起こしたのだった。

「ヒロシマ、摂氏百万度に達す」

まるで「百年の孤独」の一部と言っていいほど、非現実的な場面の連続。マルケスは、一人の神父から聞き出した情報を映像的に組み立て、忘れられない伝説的物語として、読者の記憶に焼き付ける。

では、G・ガルシア=マルケスは、何のために事実の出来事を伝説や神話に近づけ、忘れられない物語にするのか?

答えはこの記事の最後にあった。大惨事にあいながらヒロシマは、その年の終わりには復興、となっている。

街はすっかり近代化され、百メートル以上ある世界で最も広い通りまで作られている。だが、この道路を往来するまでには、被爆で亡くなった二十四万人もの生命を必要としたのだった。

「ヒロシマ、摂氏百万度に達す」

被爆で亡くなった二十四万人の人々の生命。この不条理な人類の行いによって失われた生命の物語を、私たちは、忘れてはならない物語として実感し、再びこのような事が起きないように行動しなければならない。

歴史的出来事の無関心と忘却に対抗するために、G・ガルシア=マルケスはジャーナリストとして記事を書き、小説家としてその事実を伝説に変える。

3.神話的スケールで歴史的出来事を描く「バナナ会社虐殺事件」

「百年の孤独」では、ジャーナリストとしてG・ガルシア=マルケスが伝え続けていた南米の国々で起こった歴史的出来事(特に「バナナ会社虐殺事件」など)を、権力者側の英雄譚とは逆のグロテスクリアリズムと幻想を交錯させ、叙事詩的に語る。

「バナナ会社虐殺事件」とは、マルケスが、祖父(自由派の兵士で≪千日戦争≫に従軍、大佐にまで昇進)から聞いた悲劇的事件の事だ。

19世紀末まで、バナナは腐りやすくアメリカでも高価な果物だった。

それが鉄道、蒸気船、冷蔵技術のおかげで遠い国に輸出できるようになった。

アメリカのユナイテッド・フルーツ社は、南米北部のコロンビア、エクアドルに※プランテーションを設立。

プランテーションとは熱帯、亜熱帯地域の広大な農地に大量の資本を投入し、国際的に取引価値の高い単一作物を大量に栽培する大規模農園またはその手法をさす。 植民地主義によって推進され、歴史的には先住民や黒人奴隷などの熱帯地域に耐えうる安価な労働力が使われてきた

バナナ企業として大きな権力を持ち、政治家は買収され、労働者は奴隷のように搾取され、働かされた。

1928年秋、労働者は今では当然の要求として、会社にトイレと医療設備を設置する事、給料をクーポンではなく現金で支払う事を要求し、デモをした。コロンビア政府は、そのデモを軍隊を動員し銃弾で鎮圧した後、シエナガの鉄道の駅に追い詰めた。その時の死亡した労働者は47人から2000人と言われている。

「百年の孤独」の4世代目のホセ・アルカディオ・セグンドはそのストの指導者。作品の中では3000人の人間が殺され、死体は200輌の貨車で運ばれる。

バナナは比較的安く、栄養もあり子供の頃から現在までずっと食べてきたが、こんな悲惨な事件があった事を初めて知った。

G・ガルシア=マルケスはスピーチや本の中で、自身がリサーチした結果「バナナ会社虐殺事件」は、小さな広場に70人ばかりの人が集まり、被害者は3人から7人だったという。

しかし、その事実をそのままストーリにしても意味はないと感じ、大きな広場を人で一杯にし、群衆に向かって銃を乱射させて「三千人」の死者が出る大虐殺にした。

数の上では虚偽ではあるが、マルケスは子供の頃にこの事件を祖父から聞いたショックをそのまま『百年の孤独』の中に移し替えたという。

バナナ農園で働いていた家族が、人間として当然の要求をして、政府の軍隊によって殺され、腐ったバナナと同じように、列車に乗せられ、海に捨てられた。被害者の悲しみは深く、人数は問題ではない。

少なくともG・ガルシア=マルケスのマジックリアリズムは、単なるほら話でもファンタジーでもなく、その出来事に対する人物の感情の本質(ショック等)を、リアリズムを越えて表現し、後世に伝え続ける。

そして「百年の孤独」の本当の結末がわかるのは、42年前のノーベル文学賞受賞のスピーチだった。

4.人類の終末は受け入れがたい。「百年の孤独」とは逆の世界へ

1982年12月8日、スウェーデン、ストックホルムでの「ラテンアメリカの孤独」と題されたノーベル賞受賞の時のG・ガルシア=マルケスのスピーチの言葉を、今再び噛みしめると「百年の孤独」のテーマが、より深く理解できる。後半の、ごく一部ではあるが抜粋する。

「(ラテンアメリカでは)これまでに戦争が5回あり、クーデタが16回起こりました。そして、悪魔のような独裁者が現れて、神の名において現代のラテンアメリカで最初の民族の大虐殺を行いました。その間に、二千万人に上るラテンアメリカの子供たちが二歳にならないうちになくなっていて、この数は1970年以降ヨーロッパで生まれた子供の数よりも多いのです。

…中略…

今日と同じような日に、わが師ウィリアム・フォークナーはこの場で≪私は人類の終末を受け入れがたいものと思っております》と言われました。私は本来、師が立っておられたこのような場に立つべき人間ではありません。ですが、師が三十二年前に受け入れがたいと言われた途方もない災厄が、人類誕生以来、現時点ではじめてまぎれもない純然たる科学的可能性になったものですから、私はやってきたのです。人間的時間全体を通じてユートピアと思われてきたはずのものが身の毛のよだつほど恐ろしい現実に変わってしまいました。その現実を前にして、どのようなことでもありうると考える物語作家が、それとはまったく逆のユートピアの創造に着手するのに遅すぎるということはないでしょう。それは新しい、圧倒的な力を備えた生命のユートピアです。そこではどういう死に方をするかを他人に決められることもなければ、愛が確実なものになり、人が幸福になる可能性が失われることもなく、百年の孤独を運命づけられた一族の者たちがようやく、かつ永遠に地上に二度目の生を営むことのできる機会が与えられる、そのようなユートピアなのです」

新潮社

抜粋は、ほんの一部と最後だけだが、興味のある方は「ぼくはスピーチをするために来たのではありません」に全文掲載されている。他にも感動的なスピーチが多い。

G・ガルシア=マルケス著 新潮社

「百年の孤独」の一族の再生。かって滅び、現在進行形で滅びつつあるのは、私たち自身だった事に気づく。私の村も小学校が消え、子供が消え、商店街はなくなり、老人たちでひっそりとしている。

都市に暮らしていても、昔ながらのコミューンの集団的記憶や伝説、神話は消え、世界中同じような文化に支配され、格差社会は広がる。

「百年の孤独」の子孫である私たちは、子孫と未来のために、生命のユートピアを目指すために、行動しなければ、人類の終末が現実になる危険性が高まっている事に気づく。

今まさに世界規模のパンデミックや災害、自然破壊と異常気象、世界を巻き込む戦争の危険性の最中、この作品が売れ、映像化される意味は大きい。

「文庫化されると世界が滅びる」という不気味な予言は、私たちが、今現在、考え行動しなければ人類の終末が現実になるという「百年の孤独」G・ガルシア=マルケスからの厳しい警告だと受け止める。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?