三島由紀夫と切腹、そして日本の村について研究するメキシコ人のアンドレスさん

関西外国語大学 外国語学部 国際日本学科(2024年4月、開設予定。設置構想中)では、英語×日本語×文化・社会の学びに取り組み、日本の「すごい」を世界に発信する学びを実践します。

この記事では、日本の「すごい」を世界に向かって発信している人にインタビューを行い、その来歴や活動などをご紹介。

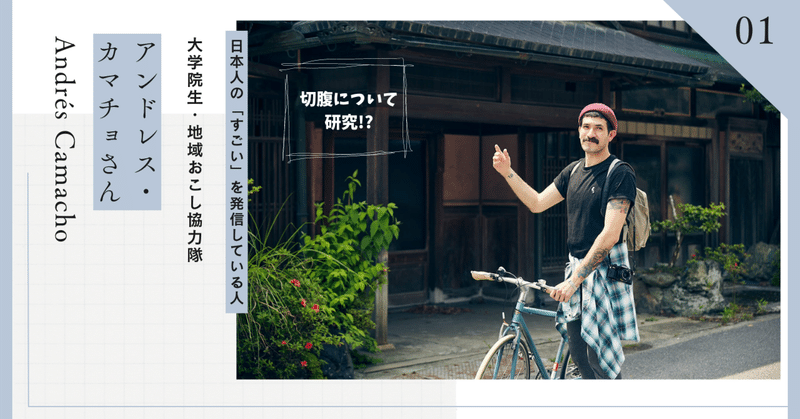

第1回は、日本文学・文化や日本の村や百姓について研究しているメキシコ人のアンドレスさんにお話を伺いました。

アンドレスさんプロフィール

名前:アンドレス・カマチョ

出身:メキシコ(ケレタロ)

在住:奈良県吉野郡東吉野村(週末は大阪府・堺市)

職業:大学院生(スペイン・コルドバ大学の博士課程)、東吉野村の地域おこし協力隊

奈良県・東吉野村の地域おこし協力隊として活動をしているが、スペインのアンダルシア州にあるコルドバ大学(Universidad de Córdoba、UCO)の博士課程を専攻する大学院生でもあるアンドレスさん。

さらにいうと、日本人の女性と結婚し、奥さんは堺市(大阪府)に住んでおり、ウィークデイは吉野、週末は大阪という生活を続けている。

そんなアンドレスさんが日本に興味を持ち、日本の作家や村をテーマに研究を進め、その文化を世界に向かって発信している現在に至るまでについてお話を伺った。

大学卒業後、メキシコでカフェのオーナーに

メキシコの大学時代、アンドレスさんは文学と哲学を専攻し、主には

メキシコ文学

ヨーロッパ文学

比較文学

について学んでた。

その後、スペインの大学院に進学するが、大学を卒業してからスペインに行くまでには4年間のインターバルがあって、何をしていたのかというとカフェのオーナーをしていた。

―スタッフとして働かれてたとかではなく、ご自分で経営されてたんですか?

アンドレス:うん、小さいお店だけど、自分でやってました。文学に関わる仕事に就けたらと思ったけど難しそうだったから、自分でコーヒー屋さんを始めました。ブックカフェみたいな感じで本を置いて、仕事の合間とか、終わった後に自分でも本を読んでました。

―主にどんな本を読まれていたのですか?

アンドレス:三島由紀夫とか、日本の文学が中心です。あとは哲学、ニーチェとか。三島は大学生のときに『憂国』を読んで衝撃を受けて。当時はスペイン語の翻訳で読んでました。哲学の本もたくさん読んで、独学ですけどたくさん勉強していました。

同じ時期に、自分でも短編小説を書き始めて。そのなかで、自分の大好きな文学を仕事にしたいという思いも強くなっていきました。

―その気持ちが大きくなって、大学院に進学するわけですね。

アンドレス:そうです。経営していたカフェを売って、そのお金でムルシア大学というスペインの大学院に行きました。

日本の文学についてもっと勉強したい!と博士課程へ

進学したムルシム大学には日本文学の専攻はなかったが、文学や哲学などの人文系に強い大学で、人文学全般についての知見を深めた。

スペインの修士課程は1年間で、継続して勉強を続けたいと思っていたときに、学内で開催されていた文学のイベントで後に恩師となる方に出会う。

―どのようなイベントだったんですか?

アンドレス:登壇者が世界の文学について発表するみたいなイベントで、学外の研究者の方も参加されてました。そのなかで、江戸川乱歩や「日本の文学と日本のホラー映画との関係について」とか、そういったテーマで発表をしている人がいて。

―その先生に声をかけられたと。

アンドレス:はい。「僕はメキシコ人なんですけど、日本の文学興味があるけど、いま先生の発表を聞いたら、急にごめんなさいけど、生徒になれるかなと思った」って。

―Ph.D.(博士号)を取得するには先生を探す必要があったわけですね。

アンドレス:それがコルドバ大学の今の担当教員で、そのときに「来週コルドバに来て、ゆっくり話そうって」って言ってくださって。

で、翌週に先生のもとに訪れた際に、「何がやりたい」「どうしてこの大学院で勉強したい」「なんで僕と勉強したい」「あなたの目標は?」とかいろいろと質問されました。

そのとき、アンドレスさんは具体的な研究テーマはまだ決まっていなかったが、「日本文学にまつわる何か」について取り組みたいという強い思いはあった。

その後、いろいろと考えた結果、「切腹」を研究テーマにしようと決意する。

研究テーマは「切腹」⁉

―切腹が研究テーマとして浮かび上がってきたというのは、やっぱり三島由紀夫の『憂国』の影響でしょうか。

アンドレス:そんな感じ。どうしてここまで日本文学の勉強を続けてきたのかを考えたら、最初に衝撃を受けた三島由紀夫のことが出てきて、「切腹」で行こうってなって、先生に相談したら「いいよ」とOKもいただけて。

―文学のなかで取り扱われる「切腹」ついて研究された感じですか。

アンドレス:うん。文学とかも調べているけど、メインは戦後の切腹をテーマにしています。ただ、実際の切腹だけじゃなく、明治以降の文学や映画のなかの切腹なんかも研究対象にしてて。

でも、スペインの図書館には切腹に関する参考文献が何もない。あと、誰としゃべることもない。みんなは切腹の研究者じゃないから、それ難しい…。

というわけで、アンドレスさんの日本への思いは強まっていく。

そんな折、突然、日本に行くチャンスが目の前に表れる。しかも無料で!

The Ship for World Youth(世界青年の船)に乗る

ある日SNS上に、日本青年国際交流機構が主催する「The Ship for World Youth(世界青年の船)」(SEY)の広告が出てきた。

The Ship for World Youth(世界青年の船)とは

「世界青年の船」事業は、多様なバックグラウンドを持つ青年が参加し、世界各地から集まった外国青年とのディスカッションや文化交流、有識者によるセミナーの受講や参加青年による自主活動の企画、参加青年主体のワークショップの開催等を通して、異文化対応力やコミュニケーション力を高め、リーダーシップやマネジメント力の向上を図るとともに、相互理解を深め、参加青年の国際的視野を広げ、国際協調の精神を育てることにより、国際化や多様化の進展する各分野でリーダーシップを発揮して社会貢献を行うことが出来る青年を育成することを目的としています。あわせて、国境を越えた強い人的ネットワークの構築を図ります。

400倍の倍率を勝ち抜き日本へ

無料で日本に行くチャンスだ!と思ったアンドレスさんはその場で申し込み、その後のトライアル(所定のプログラムやワークショップなど)をクリアしていき、メキシコの代表として選出される。

メキシコ国内で約4,000人の応募があり、実際に受かったのは10人ほどで、約400倍の倍率を勝ち抜いた。

そして、2018年の1月末に来日し、3月上旬くらいまでの約5週間、SWYのさまざまなプログラムに参加した。

―そのときは、具体的にどんな活動をされたんですか。

アンドレス:メキシコチームといっしょに石川県を訪れ、2週間ほど当地にホームステイ。日本人学生と金沢城に行ったり、ワークショップに参加したり、いろんなプログラムを体験しました。

その後、東京に戻り、船に乗ってインドとスリランカとシンガポールを巡り、1か月半ほどの旅程を経て日本に帰港した感じ。

―航海中の船の中ではどんなことをされていたんですか?

アンドレス:主にワークショップで、毎日毎日、朝から夜まで。世界各国の学生はもちろん、日本人の学生ともいっぱい交流できた。日本に来る前、「日本人は、みんなは同じこと考えてるし、みんなは同じことやってる」って聞いてたけど、実際話してみたらそんなことなくて、みんな個性的。聞いてたのと全然違うと思って。大阪の出身と東京の出身も全然違う。

「世界青年の船」から帰ったあと、日本行きを決意

毎日、船の上で異文化交流が行われ、日本人学生と対話するなかで、日本人や日本のことをもっと知りたい!という気持ちが大きくったというアンドレスさん。

約5週間のSWYの活動が終り、スペインに帰った後もその思いは消えることがなく、「日本で研究をしたい!」という自分の気持ちを担当教員に伝える。結果、今後の研究に関する展望をレポートにまとめ、教授の許可を得る。

―それで、2018年9月に来日され、関西に住まれるわけですね。

アンドレス:船(SWY)乗ったとき、みんな日本人は関西と関東は全然違うって言ってた。その違いをもっと知りたいと思ったのと、僕はどっちかいうと関西が好きになったから。あとは、SWYで知り合って付き合った彼女が、大阪に住んでたのもあって。

―彼女のところに住まわしてもらった感じですか?

アンドレス:最初はSWYで知り合った神戸の友だちのところに泊めてもらった。3か月後、もう少し彼女の家(堺市)に近い方がいいかなと思って、大阪の貝塚市に引っ越したんだけど、そこにしたのは家賃がめっちゃ安かったら(古い一軒家で家賃は一月2万)。

―今は奈良県の吉野に住まれてるんですよね。

アンドレス:うん。2019年12月に堺市で同棲して、2021年の4月に結婚した。それで僕一人が、2021年12月に東吉野村に移住した。地域おこし協力隊になって。

地域おこし協力隊とは

地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。隊員は各自治体の委嘱を受け、任期は概ね1年以上、3年未満です。

アンドレス:僕は小説家で、ライターやけど、いろんな執筆とか研究したいとか言うた。「それは日本語で?」って言われて、僕は「日本語でちょっと無理かもけど、でも世界に東吉野に紹介したい」って言ったら、村は「えー」って。

―たしかに、地域おこし協力隊というと大工さんとか陶芸家の方とか、職人的な方が実作業を通じて地域に貢献するイメージがあります。

アンドレス:その後、実際にエントリーして、村長の面接とかがあって、2021年の12月から協力隊している。

※第2話につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?