『誤配がもたらすメタ正義』宣言=『ロシアの悪事』をキッチリと断罪するために、ロシア現代思想を読み解くのは日本人がやるべき役割かもしれない。(前編)

(トップ画像は、東氏の著書”ゲンロン戦記”の書影より)

ウェブ記事を出すのは先月末以来のお久しぶりです。

結構ご無沙汰しているんですがその間何をしていたのかというと、思想家の東浩紀氏がやってるシラスという動画プラットホームにおける「ロシア現代思想」特集が凄い良くて、色々考えたいことがあって東氏が編集している「ゲンロン」という雑誌のロシア現代思想シリーズを読んだり、あと東浩紀氏本人の昔の本とかを何冊も読んだりしていました。

今回記事は、ウクライナ紛争について昨今議論になっている「ロシアを悪として断罪するべき」「いやより中立的に問題を解きほぐす”どっちもどっち”という視点が大事だ」みたいな話について、より踏み込んだ視点を得るためにロシアの現代思想を理解してみる記事です。

そして、

この「ロシア現代思想」を日本人は他の国の人よりも深く「我が事として」理解できるバックグラウンドがあるはずで、だからこそ今後の世界において果たせる他にない大事な役割があるのだという話

…を、ロシア現代思想(特にドゥーギン)や、それを日本に紹介する仕事をやられている東浩紀氏本人の思想などを引用しながら考える記事になります。

「はじめまして」の人に少し自己紹介をすると、私は学卒で外資系コンサルティング会社に入ったものの、そこにある「グローバルに共通な手法」と「日本社会」との間の分断を超える視座がそのうち切実に必要になるなと思って、その後わざわざブラック企業やカルト宗教団体とかに潜入したりするフィールドワークをした後中小企業コンサルティング的な仕事をしている人間なんですね。(詳しいプロフィールはこちら)

私はそういう「コンサル業」の傍ら「思想家」業もやっていて、

どうすれば「グローバルに共通な論理」と「現地社会の血肉的なもの」を、どちらも否定しない形で繋ぎ止める事ができるか?

…というテーマについて、『実践サイド』と『思想サイド』の両面から考えつつ文章や本を発表していたりするわけです。

そういう私の『思想家サイド』の視点から見て、ロシア現代思想とか東浩紀氏の思想にはムチャクチャ深く共感するところがあったんですね。

彼らの仕事と私の『経営における実践サイド』からの知見を合わせれば、今の人類社会の危機に対する全く新しい解決のムーブメントを、日本発で起こしていけるんじゃないか?と、結構大きな野心を持っています。

これを読んでいる日本人の一人ひとりにも一緒に真剣に考えてほしい。

そこには、自分たち日本人の特性をちゃんと活かして人類社会に貢献できる道があるはずだと考えるからです。

ウェブ記事としては結構長い記事になると思いますが、まあゲンロンとかシラスに興味があるような人なら多少長くてもへっちゃらに読めると思うので、意を尽くして書きます。

(体裁として有料記事になっていますが、「有料部分」は月三回の会員向けコンテンツ的な位置づけでほぼ別記事になっており、無料部分だけで成立するように書いてあるので、とりあえず無料部分だけでも読んでいってくれたらと思います。)

ちなみに例の「シラス」のロシア現代思想特集の動画は以下のリンクから見れます。

その動画の元になっている雑誌「ゲンロン」の6は凄い良かったのでぜひ↓

ゲンロン6(この本凄い面白くて、特に東浩紀氏の巻頭言には感動してしまい、ツイッターDMでご本人に感想を送ったりしました。ほんとおすすめです)

・

1●東浩紀はただの「SNSで暴れている変なおじさん」ではないよ!

東氏は、いわゆる「ゼロ年代文芸批評(アニメなどの日本のサブカルチャーを文明論的に批評する、主に2000年代に流行した論壇)」的なムーブメントを主導した人物という世間的印象がまずあると思います。

ただ彼が”今”やっていることはそこからかなり遠いし、なにしろ本人がやたら酒癖が悪いというか、しょっちゅう酔っ払っては「ツイッターなどのSNSで暴れているおじさん」みたいな印象になっているところが正直あります(笑)

彼が配信している動画を見ていても、切り抜きだけをユーチューブとかで数分見るとなんか無意味に愚痴っぽい感じがして、あまり彼の「本業」部分の功績を知らない人から見ると少し印象がよろしくないかもしれません。

私は経営コンサル業のかたわら、文通を通じて色んな個人の人生を考えるという仕事もしているんですが(興味がある人はこちら)、こういう話が興味ありそうな人に「最近東浩紀の本にハマってて」みたいなことを私が言うと、その文通相手の人たちからも何人か「ええ?東浩紀ってアノ東浩紀ですか?そんなに良いの?」みたいなぶっちゃけた反応が帰ってきて苦笑しました。

ただ今回のウクライナ紛争について以下の記事を書いたときに、「似たようなことをもっと本格的に東浩紀がシラスで言っていた」的なことをツイッターで教えてくれた人がいまして。

それがさっき紹介した”シラス”のロシア現代思想特集であり、その下敷きになっている「雑誌ゲンロンのロシア現代思想特集号」なんですね。

特にこのゲンロンの方の東浩紀巻頭言はムチャクチャ熱くて!

凄い感激してご本人にツイッターDMで感想文を送りつけてしまったりしました(ちなみに彼はこのnoteも購読してくれているようです)。

いやほんと感動してしまって、個人的に誰かが「良い!」と思ったら遡って連続で本を読んでいくタイプなんで、「存在論的、郵便的―ジャック・デリダについて」みたいな古い本から、結構新しい本まで、数が多いので全部とはとても言えませんが結構読みました。

色々読んでいて思ったのは、「ロシア現代思想」と「東浩紀本人の思想」は結構共鳴しあっているところがあって、それを参照することで、「ウクライナ紛争による人類社会全体の大変化」に新しい視点が持てるんじゃないか?ということです。

・

2●東浩紀氏の印象が悪い理由は、次の世界への『素材』のままで止まっているからかもしれない。

最近のウクライナ紛争に関しても東氏はSNSでよく色々な人と喧嘩をしていて、たとえばイスラム学の池内恵先生などと結構熱い論争を交わしているのを見かけます。(最近の私はそういうSNS論争からは距離を置いているので全てをフォローしてるわけではないんですが)

それは大枠で言えば「ロシア」をどう扱うべきか・・・みたいな話ですね。

今、ネット上では「ロシアが悪い派」いや「どっちもどっち的な要素がある派」の大激論みたいなのが行われています。

特に池内先生も属する「国際政治学」界隈では、現在の国際秩序を破壊し、人道的にも大変悲惨な被害を出しているロシアをキッチリと断罪していかないと、次から次と武力紛争の火種が世界中で吹き上がりかねないという危機感がある。

その危機感の背後には、「アメリカだって同じことをしていたじゃないか」的な論調をSNS内で盛り上げようと、ロシア当局が世界中で工作をしている事実もあるらしい。

だからこそ国際社会が連帯して今回の件に「NO」を突きつける包囲網が崩れてしまわないようにしなければいけないという使命感が国際関係学者界隈にあるのはある意味当然のことだと言えます。

ただ一方で、「どっちもどっち論」といっても玉石混交なんで、いわば「”玉”の方のどっちもどっち論」は、「ロシア包囲網に穴をあけない」ためにも相互補完的に必要な要素でもあるはずなんですね。

「ロシアのプロパガンダにコロッと騙されてる人たち」とか「反米をこじらせてアメリカがやることには何でも反対する人たち」みたいなのを抑止することは非常に大事です。

しかし、「ロシアがここまで強硬になってしまう理由」を彼らの立場に立って理解する事は、「後腐れなくロシアをキッチリ断罪するため」にも必要なはずなんですよ。

なぜなら、「現行のアメリカ的秩序がムカついて仕方ない人たちの怨念のエネルギー」が人類社会に溢れているままでは、このポスト・トゥルース時代に一個一個の論理に「ファクトチェック」とかしていったって追いつかないことは明らかだからです。

永久に終わらないモグラ叩き状態になってしまう。

それはさっきも貼った以下の記事で「鬼滅の刃」を例に出して説明したように、「鬼を斬るのは容赦しないが彼らが鬼になってしまった理由は慮る炭治郎くん」のやり方が大事だという話と同じで。

炭治郎くんは「鬼が鬼になってしまった理由」を慮るけど「鬼を斬る」のを一切容赦しないですよね。

逆に言うと「慮る」をちゃんとできているからこそ「鬼を斬る」にさらに踏み込んだコミットができるということでもある。

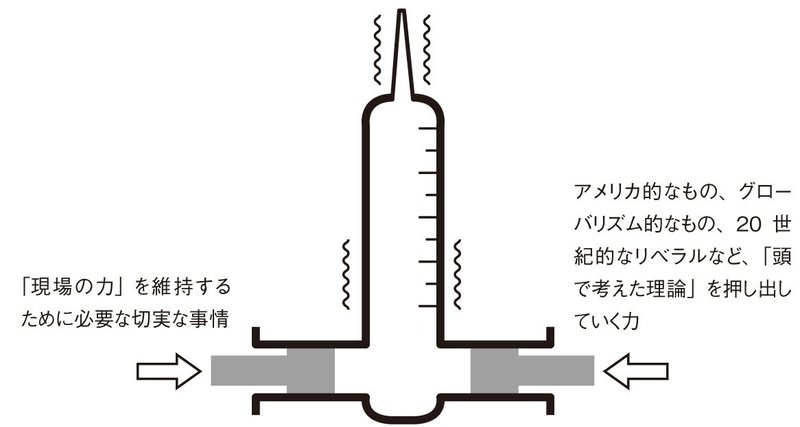

以下は私の著書で随分前から使っている図なんですが…

今、世界中で「アメリカ型の世界秩序」を押し広げようとする動きと、ソレに対して「現地社会の紐帯を守ろうとする運動」がぶつかりあっている。

アメリカが圧倒的な唯一のスーパーパワーだった時期にはこの二股の注射器を右からある程度無理やり押し込んでしまうことができたんですが、だんだん相互の力が拮抗してきてどこにも進めなくなってしまっている。

「グローバルに統一されたシステムへの志向に対する反発」はロシアや中国やアフガンだけに渦巻いているわけじゃなくて、当のアメリカの中でも数千万人のトランプ支持者や、次の中間選挙はまた共和党が勝ちそうな情勢・・・といった形で渦巻いている。

「反グローバル」的な右派運動は「自由主義陣営」の中でも燃え盛っていて、「プーチン的存在」が爽快だと感じる人たちが人類社会のあちこちにいるから、だからこそ「どっちもどっち論」が巻き起こってしまう。

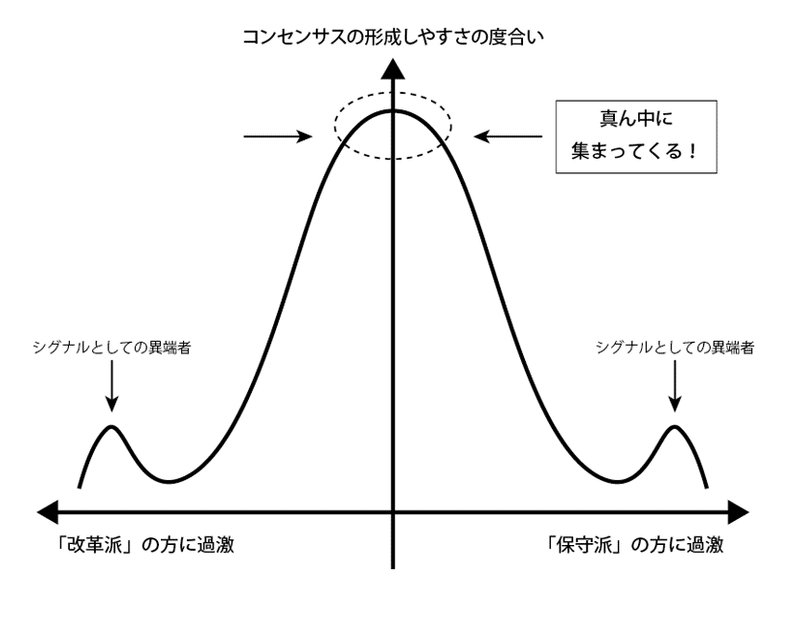

つまり「ダメなどっちもどっち論」に勝つには、「本格的によく考えられたどっちもどっち論」をしっかりとやる必要がある。そうやって「ダメなどっちもどっち論が巻き起こる真因」の方を叩く必要がある。

現行の「連帯してロシアにNOを突きつける国際秩序」の維持を眼目とする国際政治学者界隈と、「より深い意味でのどっちもどっち論を深堀りする」ための「さらに”人文的”な分野の思考」は、本来「挟み撃ちの形」に相互補完的に機能するべきものであるはずです。

それがさっきの「炭治郎くんのたとえ」で、「鬼を斬ることは容赦しないが鬼になってしまった理由を深堀りして慮る事は同時にやる」が相互補完的である事と同じですね。

その「”さらに人文的”な分野の思考」を目指そうとしているのが東浩紀氏だと思うんですが、ただこれはツイッターで話せるようなサイズでは表現しづらくて、非常に生煮えな異議申し立てをしているように見えてしまう不幸があるように思います。

小見出しにも書きましたが「未来を切り開くための素材」にはなっているけど完成品になっていないので、ある種の”現実派”からは「だからってどうしろと言うのだ」という反応になってしまいがちになる。

そもそも国際政治学者の人たちは、今SNSのあちこちで「ガチの陰謀論者」みたいな存在からかなり陰湿なものも含めた攻撃を受けまくっており、態度が硬化してしまいがちなのもしょうがない情勢ではありますね。

国際社会が実際に東部ウクライナの帰趨を含めた非常にデリケートな課題に向き合っている中で、安易に「どっちもどっち」的な論調が力を持つと困るというのは全くそのとおりなので、そのあたりのテクニカルな問題はまさに専門家の内側で処理されるべき課題だと思います。

「NATOの東方拡大問題」的な具体的すぎるレベルでの「どっちもどっち論」が力を持つと、じゃあ東欧の人たちには政治的自主権は存在しないのか?みたいな話になってしまう。そういうレベルの「どっちもどっち」論は実際に「国際秩序に挑戦して攻め込んで破壊活動をした」時点で吹き飛んでしまうべきものです。

それでも、「今の国際秩序」というものが単なる欧米社会の内輪の特権サークルじゃないかというような反感は、いっそ欧米社会の内側でだって渦巻いているからこそ、この「どっちもどっちを志向するエネルギー」は止めどなく溢れている。

だからこそ今必要なのは、「玉石混交の玉の方」の「どっちもどっち論」であるはずなんですよね。

「ロシアがこうなっている理由を理解する」事で、むしろ「現行の国際秩序を擁護しようとするグループ」に対して援護射撃となるような論調を作っていくことが今回の記事の目的です。

もっと単純に言うと、池内恵先生やその周囲にいる国際関係学関係者のような現実主義的グループと、東浩紀氏的に射程の広い議論を目指しているグループがが喧嘩せずに済む(笑)、相互補完的な関係性を作っていくために必要な議論をしたいということですね。

そして、以下で見ていくように「まさに日本人こそが」そういう役割を果たすべき理由もまたあるんですね。

・

3●『悪い場所』から生まれる「グローバル化しえないものをグローバルに語るプラットホームとしてのロシア文学」

「ゲンロン6」は、東浩紀氏が主催して、乗松亨平氏・貝澤哉氏・畠山宗明氏といった、東氏より少し若い世代のロシア文学やロシア文化、ロシア現代思想の研究者を集めて作った特集雑誌です。

特徴としては、東氏の巻頭言にもある通り、「日本との”共通性”と”違い”がどこにあるのか」みたいなのを結構意図的に深堀りしているところが非常に刺激的な本でした。

特にキーワードになっているのが『悪い場所』という用語で、これは元は美術評論家の椹木野衣氏の言葉らしいんですが、東氏が引き取ってより深堀りした議論のキーワードに仕上げているようです。

『悪い場所』とは、いわゆる「近代」に遅れて参入し、そこに生まれる色々な課題を乗り越えようと悪戦苦闘している地域のことだそうです。

この「近代」というのは、ウィキペディアには以下のように定義が書いてあります。

・ヴェストファーレン条約に始まる主権国家体制の成立

・市民革命による市民社会の成立

・産業革命による資本主義の成立

・ナポレオン戦争による国民国家の形成

…など、18世紀後期以降のヨーロッパで成立し、現代世界を特徴付けている社会のあり方である。

要するにまず、西欧+アメリカにおいて、彼らの歴史と不可分一体となって成立した「現行の人類社会の運営方法のスタンダード」=「近代」があるわけです。

しかし当然その「近代というOS」は、「西欧+アメリカ」以外の世界においては現地の文化や人心と乖離するところがある。

その矛盾にぶつかりつつどうにかこうにか騙し騙しやってきた苦闘の歴史が世界各地の『悪い場所』にはあるということですね。(なんか”悪い”っていう用語がポリコレ的に問題ありそうな感じがしますが、逆に言えばヒップホップカルチャーの中でわざわざ自分たちをニガーと呼び合う的な要素があるとも言えるかも)

その『悪い場所』における苦闘の歴史は、たとえば中東とロシアと日本では随分と違う形になっていますが、「欧米由来のスタンダード」を受け入れた度合いと歴史の深さにおいて突出しているのが日本とロシアなので、かなり似ている要素もあったりする。

例えば戦前の日本にあった「近代の超克運動」といったムーブメントに近いものがロシアにもあるらしい。

ただ、ロシアと日本の違いは、自己認識が日本は「欧米とは違う日本は日本」という基本があるのに対してロシアは「あくまで自分たちは欧州の一員である」という感覚があるところが大きく違うようです。

つまり、「欧米由来のOS」と現地的な人心の蓄積と乖離があるとすれば、日本では「まあ、それはそれ、これはこれ」的に「日本は日本だし」的な解決をする余地があるわけですね。(こういうアドホック=場当たり的・その場限り的な決着が憎たらしくてならない人たちを抱えつつということなんですがその事については後述します)

そうやって「欧米的な理屈に合わないものをそれそのまま温存」した先に独自の文化を作ってきたところが日本にはある。

一方でロシアはあくまで「自分たちは欧州の一員である」という自己認識なので、「欧米由来のOS」と「その地域の人心のリアル」が矛盾してぶつかりあった時に逃げ場がないわけです。

そこでむしろ、あくまで「欧米由来の思想」の延長に「自分たちのリアリティ」を無理やり位置づけようと必死にもがく結果、そこで生まれた19世紀末のドストエフスキーやチェーホフやトルストイといった文学が、

グローバル化しえないものを語るグローバルなフォーマット

…として、逆に西欧+アメリカの人にも意味を持つようになったという分析は物凄く「なるほど!!!」と思いました。

つまり、「西欧+アメリカ」の人たちだって、非常に人工的に完成されてしまった「近代的な制度」に対して違和感を持つ部分だってナマの人間としてはあるんだと思うんですね。

しかし、彼らの生得的なカルチャーと、「近代的制度」が混然一体に結びついているので、その「違和感」をどう理解していいのかわからない。

一方でその欧米文化における「辺境」におけるロシアで生起する生々しい現象を、あくまで「欧米由来の思想」の無理やりな延長で描き切ろうとする時に、逆に西欧+アメリカで生まれ育った人にとっても重要な意味を持つようになる。

・

4●ロシア文学の世界的評価から日本が学ぶべき戦略について

この「グローバル化しえないものを語るグローバルなフォーマットとしてのロシア文学」みたいな位置取りは、これからの日本文化の国際的なブランディング戦略や、もっとそもそも論的にもこれからの日本のあり方について物凄く物凄く示唆的なヒントになっていると思います。

以下の記事でも書いたように…

「既に欧米にある文脈をとにかくトップダウンにやりきる韓国コンテンツ」に比べて日本には自分たちの「土壌」的な部分から非言語的かつ体得的に出てくるものへのこだわりが強烈で、そこが「強み」でもあるので、韓国と同じ事をやっても中途半端にしかならない。

一方で、同時期に世界的に超巨大ヒットした日本コンテンツって「とうぶつの森」とか「こんまりさん」とかで、こんなの頭で考えて狙って作ろうとしても無理ですよね。

ただ、「どうぶつの森」とか「こんまりさん」の世界的大ヒットに「戦略」が無いかっていうと絶対あるんですよ。でもそれは「言語的に構築されたトップダウンの理屈を押し切る」ような韓国的なものとは真逆なもので。

自分たちの非言語的・体得的な「好き」を煮詰めて本能的に出てきたものに対して、最後の瞬間に「欧米人にも理解できる大きな文脈で再パッケージする」みたいな戦略なんですよね。

例えて言うと、デリケートな醸造食品みたいなものの旨味成分を消さないようにキッチリ守っていきながら、最後の瞬間だけ超先端科学的に瞬間冷凍パッケージしてお届けしました・・・みたいな「戦略」が必要で。

アカデミー賞における「ドライブ・マイ・カー」が国際長編映画賞を受賞したのも、よく言われていることですが「村上春樹原作の純個人的な世界」を「チェーホフという欧米人に理解しやすいプラットホーム」で再解釈したことで急激に欧米人にも理解できるようになったという点が大きかったと思います。

「ゲンロン6」の東氏の巻頭言にムチャクチャ感激したのもその点で、自覚的な「今後の日本が取るべき道」についての洞察と提言があったからなんですよね。

日本は自分たちが重視するこの「非言語的な土壌性」を無理やり細部まで欧米的理屈で解剖しようとする事には徹底的に抵抗するべきだし、そもそもそれは「不可能なこと」だと思うんですね。

そういう志向には、ある意味で「欧米の文化伝統と不可分に生成された人工的なルール」を、「世界のあらゆる場所で何の摩擦もなく実現できるしするべきだ」という一種の文化帝国主義というかレイシズムというか・・・が内在している。

そこは人類社会における欧米諸国のGDPシェアが下がり続ける21世紀の多元世界においては、まず徹底的に糾弾し可視化されるべき歪みなんだろうと思っています。

なぜならその「欧米由来のシステムが、その”辺境”において大きな摩擦を生み出しているのをそのまま放置していること」自体が、回り回ってプーチンを押しあげているエネルギーそのものだからです。

そしてその「矛盾」が放置されている事が、実は欧米社会内においても同じ課題として放置されていて問題を生み出しているという現状も、「19世紀ロシア文学が

持っていた構造」と全く同じ状況になっている。

このレベルの話として「本当のどっちもどっち論」を展開できれば、国際秩序維持のための現実的配慮を吹き飛ばしてしまうような「ダメなどっちもどっち論」が

世界中で巻き起こってしまう「真因」の方を叩く事が可能になるわけです。

・

5●本当の「どっちもどっち」論が展開されるべき領域がここにある

しかし一方で、そういう「共通のルールと普遍的な権利」を目指す運動が、特にその社会における「弱者」を抑圧から守るという要素も大事なのは言うまでもありません。

今は、何がその「欧米由来の制度の歪みを補正するためのその社会の大事な紐帯」なのか、それとも「その社会における弱者への許されざる抑圧なのか」について、適切に選り分ける機能が全く働いていないのが世界的な課題なんですね。

つまり、グローバリズムが次々とその社会の紐帯を掘り崩していく様子に必死に抵抗している人たちと、そういう「ローカル社会側の免疫力の発露」がすべて単なる「抑圧」に見えている人たちとの全力の争い事が世界中で起きている。

そして両陣営が必死に「敵」側を打ち倒すことばかり考えているので、どちらかの極限に振り切ったような答えしか出せない。

日本がこれから目指すべき道は、さきほどのこの図の注射器の先に穴をあける動きを人類社会代表としてやっていくことです。

19世紀のロシア文学の世界的受容においてもそうであったように、既に自分たちの文化と「近代的制度」が不可分一体になってしまっている欧米人には、そのどこに歪みがあってリアルな人間社会と齟齬を生み出しているのか理解しづらくなってしまっている。

日本人(の集団のインタラクション)なら、この注射器の”右側と左側を完全に対等かつフェアに”見て、現地現物に適切な着地点を作っていく”培地”になれる。

この注射器を「右から押し込む勢力」と完全な同盟関係になっているし、欧米的理想そのものを排除するようなムーブメントが暴走しないようにするぐらいの社会の安定感は持っている。

一方で日本人は、「欧米文明に征服された」側の鬱屈とか反感だって自分ごととして理解できる。

欧米人の「どういう態度」が非欧米社会の反感をかきたてて、最終的には大きな火種に育っていっているのか、自分ごととして理解することができる。

つまりこの「注射器の左から押し込むエネルギー」も自分ごととして体感することができる。

日本人なら、この注射器の左右どちらからの圧力も両方とも全くそのまま受け入れて、どちらの理想も活かせるような「答え」を、非言語的かつ体得的に導き出して、それを表現していくことが可能である。

私が長年著書で使っている図にもう一つ以下のようなものがあるんですが…

この「柔らかいサスペンション」の比喩は、要は常に「概念」が「ナマの人間関係」に吸収され、そして「最適な調整」が行われることで、「欧米由来の概念的理想」と「ローカル社会の人心」とが両方満足できるような着地点を常に本能的に

描き出す『動的なメカニズム』となる・・・ということです。

実際に世界第三位の経済の日本の内側でそういう「最適調整」が行われるようになれば、それは人類社会全体の喫緊の課題に最適な答えを出す基準点として提示していくことが可能になるでしょう。

そしてそれを、「欧米人にもわかる言葉」で最終的にパッケージして伝えることができるようになれば、19世紀のロシア文学が「グローバル化できないものをグローバルに語るためのプラットホーム」であったような大きな「意味」を引き出すことが可能になる。

21世紀日本の場合はさらに一歩踏み込んで、

「グローバルと反グローバル」の境界線上における諸問題の解決方法についてグローバルに語るプラットホーム

…を提示していくことが可能になるでしょう。

それが、単なる「真水としての経済の大きさ」以上のソフトパワーを今後の日本にもたらしてくれることは疑いない。

・

6●「排中律」の背後にある「四捨五入される前の現実」をグリップする為の知的作用が必要

ちょっとここから小見出し2つぐらい「哲学」っぽいマニアックな話を展開するので、興味ない人は読み飛ばしてくれてもいいんですけど。(といってもゲンロン社のコンテンツの愛読者みたいな人なら十分読める範囲のことです)

この注射器の図↓について、欧米文化と日本の違いを非常に感じる点があって、それは「同時にどちら側でもある」という状況を是認できるか?みたいな部分なんですよね。

アメリカ人の友人と話していて思うんですが、彼らはなんかこの「右側から押し込む理想」の現実レベルのちょっとした不具合に直面すると、なんか突然逆側の極端に吹き飛んだようなことを言い始める傾向にあるなと思うんですよね。

小室直樹という日本の思想家が欧米文明とそれ以外の文化の違いに「排中律(Aであるなら非Aではないし、非AであるならAではないという、論理の明晰性をもたらすために曖昧さを排除する原理)」を認めるかどうかがある…みたいな話をしていた記憶があるんですが。

日本人の「一般的な体質」から言えば、「欧米的理想の良い面」を認めることと、現実レベルにおける運用で不具合が出たらそれはそれで対処するべきことは両立するというか、当然存在する「一つの現象」のそれぞれの”部分”だという実感が普通だと思うんですが。

欧米人(欧米的発想に馴染んだ日本人も含む)はそういう感覚が物凄く無秩序的にアドホック(場当たり的)に感じて苦手というか、その曖昧さを拒絶する発想が欧米文明の基礎にある強固なドグマになっている。

その「欧米社会のドグマ」を補正する動きとして、「量子力学的重ね合わせ」とかいうコンセプトをありとあらゆる例え話に使って良心的な理系の人の顰蹙を買う人たちがいたりするのかなと思うんですが(笑)

こないだNHKの番組で見たところによると、京都大学の望月新一教授が提唱している新しい数学理論が欧米の数学界との間の確執を生んでいる件は、こういう「Aでありながら非Aでもある」的な部分における認識の違いに基づいているそうです。(ちょっとコレ雑な議論をしてるんで詳しくはご本人のブログをどうぞ・・この”雑なまとめ方”についてのより詳細な問題についてこの段落下部にもう少し追記しています)

これは孤高のロシア人数学者ペレリマンがポアンカレ予想を証明した…みたいな話しでも似た感じを受けたのですが、欧米から見て「辺境」出身の人間からは「理論」とは全く別個に「それそのもの」が存在するのは当然だと感じているところがあるように思うんですね。

だから、「理論的に完全に閉じた議論」だけで最後まで追い込むのではなくて、

「理論と現実」との「誤差がどの程度なのか」を厳密に考察していく技法を発達させることで、「理論的に完全に閉じた議論」だけではたどり着けない命題を証明している

…という傾向が共通してあり、それが「欧米的文明のあり方そのもの」を揺さぶる効果を持ってしまっているように思います。

要するに欧米文明はその基礎の部分で、議論を明晰化するために「四捨五入」をして現実を丸めてしまっているんですね。

その「現実を丸めたこと」自体を忘れてしまってその後の計算結果だけにこだわっていると、欧米から地続きの文化的連続性が遠い「辺境」になればなるほど齟齬が大きくなっていってしまう。

そこで「現実に合わねえ!」と理論全体を捨て去るのではなく、「最初にやった四捨五入が”どの程度の”影響を与えるのか」について厳密に議論していけば、「理論を補正しながら辺境でも同じ理想を運用することができる」。

↑こういう態度こそが、『悪い場所』で欧米文明と「その外側のリアル」との間のすり合わせを長年行ってきたロシアや日本における知識人が体得した知恵なのだと言えるはずです。

といってもそれはそんなに大げさなことではなくて、

「どこかに旅行する時に行程の9割5分まではグーグルマップにナビしてもらえばいいけど、現地に着いたら現地の今の状況や交通規制や細部をその場で判断してアジャストしないと目的地そのものには着けないですよね。でも最後でアジャストが必要だからってグーグルマップなんて役に立たない!ってなる必要もないですよね。一方で現場レベルで例えば田舎の方で車で通れない道をグーグルマップが表示しちゃうような問題が起きている時に、無理やりグーグルマップ通りに進めと押し付けるとそりゃ反発を買いますよね」

…みたいな日常レベルでは当たり前すぎる「情報のレベル感の違いによって使い分けをする」的な事を言っているわけですね。

・

(ここでさっきの望月新一教授の議論についての後日追記なんですが、先程私が「雑な議論をしている」と書いた部分について、そのような認識が広がることについて、数日前に望月新一教授ご自身が批判するブログをアップされていました。

新しくアップされた記事において望月教授は、安易に望月理論が「Aであり非Aでもある」的に「東洋的に曖昧な」議論をしていると思われることに明確な抵抗感を示しておられます。

正確には彼のブログにもあるように

誤差がどの範囲にあるのかについて厳密な議論をすることで、「不等式で頭から抑える」ことで証明する事が可能になる

ということをされており、

無理やり「東洋的・西洋的」という印象論でまとめるとするなら、伝統的には東洋風に曖昧にしか言いえなかった領域の事を西洋的な厳密性を持って証明することに成功した

…と言っていいのかもしれません。

さっきのグーグルマップの例えで言えば、

グーグルマップが”どの程度の誤差を持ちうるものなのか”を丁寧に議論することで、グーグルマップで十分機能する用途には問題なくグーグルマップを使えるようになるし、逆にグーグルマップが時々田舎で車で通れないような酷い道をナビで表示して問題になるような時に、「無理やりグーグルマップを使え」とねじ込んで現場社会における混乱と反発を招いたりもせずに済むようになる

…というような理論だと例えることができるかもしれません。

まさかこの記事をご本人が読んだから新しい記事がアップされたというのでもないと思いますが、”雑な議論ですいませんが”的に曖昧にしておいた部分を的確に明晰化する記事をアップしてくださって感謝しています。

ちなみに僕はNHKの番組を見ても”そういう誤解”はせずに済んだのですが、それは望月氏のブログでも紹介されていた、盟友の加藤文元氏がニコニコ動画で説明していた動画を何年か前に見ていたからかもしれません。この動画は、数学をそれほど知らない人でもざっくりわかった気にさせてくれる大変良くできた動画でしたのでおすすめです。

(後日追記部分はここで終わりです)

・

7●「理屈」と「現実」の間を補正するための東浩紀的「誤配」の思想

こういう部分において、”哲学者としての”東浩紀氏も似たようなことを言っているんですね。

今回彼の本を色々読んだ中で、彼の思想について興味がある人に短い本で端的にわかる本として以下の「哲学の誤配」があるんですが。

この本は東浩紀ファンの韓国の出版関係者が韓国で出版するために作った本の「日本語訳」なんですね。

「あまりに政治的」な韓国の文化と「あまりに非政治的」な日本の文化のぶつかりあいの中で、韓国語からの逆翻訳という形を取ることで、思想家としての東浩紀氏のメッセージが凄い明確になっている感じがしたので、興味がある人はぜひ。

その中で東浩紀氏が、例えば以下のようなことを言っている。

いわゆる現代思想、つまり20世紀後半のフランス系の思想家たちは、文学の「限界」や主体の「限界」について論じるのが好きですね。彼らは近代的主体が「限界」にたどり着いたところで、そこに主体の外部が立ち現れるという議論を好みます。しかし、ぼくからすれば、というより一般的な認識からすれば、主体の外部こそがむしろ最初に存在しています。「自意識の球体」を問題にする以前に、そもそも自意識は球体などではないし、自意識の球体に閉じ込められていると感じている人の方が少ないということを考えるべきです。(中略)哲学は意識の外部という問題をことさら神秘化してきましたが、それはもっと即物的に捉え返す必要があります。

要は「近代というフィクションにすぎないもの」が「現実」とごっちゃになっている時に、「どの程度の現実と誤差があるフィクションだったのか」を意識的に紐解くことで、「理論をゴリ押しする」vs「理論ごと全部捨て去っちゃう」の両極端な二者択一ではない道が見えてくるはずだということですね。

欧米を過剰に理想化して、「日本社会って嫌だよねえ」みたいな話をする時に、

欧米人は個が完全に確立していて、欧米には空気を読むなどという風習は一切なくて、欧米には同調圧力などというものはなくて…

…みたいなイメージを20世紀の日本人は持っていたんですが、しかしインターネットを経て欧米社会の実情があからさまになるようになってくると、むしろ欧米社会には欧米社会の空気も同調圧力もあるし、その中に動的に”つつきつつかれ”的な相互作用の中で個人も成立していることは明らかになってきていますよね。

だから結局欧米だろうと日本だろうとその他だろうと人類社会のあらゆる場所には、「完全に外界と隔絶した理論的な球体のような個」などそもそも存在していない。あるように見えてもそれは、ほんの一部の学歴と資本に強烈に守られた特権階級的世界においてギリギリ保たれている幻想にすぎない。

だから本能レベルでのインタラクションが常時行われている中での「実際に人類社会に存在する個」のありようと、「欧米文明の理論的公式見解」としての「球体のように完全な個」とのギャップが、(欧米社会内では彼らの歴史と伝統に溶け込んで曖昧に調節されて問題化しない傾向にあるが)「辺境」になればなるほど「無理」を生み出していく事になる。

そこでむしろ、そういう「本能的集合知」みたいなものの中で「自分という個」を認識し、連続した動的な微調整の連続の中で一つの決断が行われていく・・・こういう「土壌としての社会の作用」みたいなのに、オタク文化評論をしていた時からかなり自覚的だったのが東氏だと思うんですね。

それを彼は最近は『誤配』という用語を押し出すことで表現していて、つまり「欧米的な理屈」だけで分断すると”伝わってくるはずがないナマの情報”自体をそれそのまま取り込んで、動的に変化していく個人のあり方が大事だってことですね。

そしてその「本来伝わるはずのないノイズ」まで全部取り込んで動的に変化していく個人のあり方を、さらに束ねていったところに新しい社会の運営の道があるんじゃないかっていうのが「一般意志2.0」とか「観光客の哲学」で言われていることなのだと思います。

「哲学」っぽいマニアックな話はこのへんで終わりです。

・

8●東浩紀の思想から現実へのラストワンマイルを皆で埋めていこう!

とはいえ、そういう「哲学的な挑戦」から「具体的な社会問題の解決」まではまだまだ距離があるのも事実です。

さっきも言ったようにウクライナ東部の帰趨をテクニカルにどう決着させるべきかに喫緊で真剣になっている専門家がこんなことを言われてもどうしようもないのも確かです。

ただ東浩紀氏は個人ができる事という範囲ではかなり「言行一致」させようと頑張っておられる人だと思うんですね。

むしろ「言行一致」を本質的な意味で目指しているからこそ単なる「アカデミズムの内輪の論理」から見ると”わけがわからない感じ”になっているとも言えそうな(笑)

さっきの「哲学の誤配」という本のインタビューの中に以下のように挑戦的な発言があったんですが…(この本はこんな感じで東氏がかなり「挑戦的」に自分の立場を宣言する本に結果的になっていて面白いです。)

ただ、ほんとうに重要なのは実践だとも思っています。たとえばドゥルーズを読んで「ノマド」なる概念が大事だと知ったとして、そこでノマドが大事だという文章を書くことと、ノマド的な行為を行うことは異なります。ところが、ポストモダニストはこの違いについてとても鈍感です。いまのポストモダニストの最大の問題は、自分の思想をどう実践すればよいのかについてなんのアイデアもないことです。彼らは一見ラジカルなことを言っていますが、それは全部大学の中で閉じこもっていっていることにすぎません。だから彼らは「文化左翼」と批判されるわけです。これは日本だけでなく世界的な傾向です。そしてそれが結果としてポストモダニズムという思想の社会的信頼を落としている。

この部分のあとに、東氏の自著「観光客の哲学」で主張した思想の実践として自分はゲンロンカフェをやってるのだ・・・みたいな主張をされています。

だから東氏は個人レベルではなんとか「言行一致」しようと、ポストモダン的な思想の社会内での具現化に邁進しておられるとは思うのですが、いかんせん「課題」の方が大きすぎて、東氏個人がいくら頑張っても手に余ると思うんですね。

で、だから私が提案したいのは、この「東氏の思想的挑戦」と「現実社会」との間のラストワンマイル(ワンマイルどころじゃないかもしれないが 笑)を、皆で埋めて行くようなことをすれば、

「”玉石混交の玉の方”の本質的などっちもどっち論」というか、人類社会の分断を埋めるための日本発の思想ムーブメント

…に仕立て上げていけるのではないか?ってことなんですよ。

例えば、この後このnoteの”後編”で詳しく述べますが、私の経営コンサルタント業での蓄積と、東氏やロシア現代思想の視点を繋げると見えてくる「グローバル経済の乗りこなし方」の提案というのがありえるはず。

例えば最近の「表現の自由戦士」みたいな揶揄をされているオタク文化とポリコレムーブメントとの対立の問題も、こういう「東氏の思想の地点」から解きほぐすことで解決の可能性が見えてくるでしょう。

また例えば日本における「保守思想」みたいなものが、単なる欧米に対するローカルなアンチムーブメントとしてでなく、「欧米文明が持つ歪み」に対する補正を行う普遍性を持った思想に転換できる糸口もここにはあるはず。

それらのどの連携の可能性でも言える事なんですが、

「欧米文明の現行のあり方」に対する「反動」を、「反動」という認識のまま切り捨てて放っておくと、いずれ育ってプーチンになって帰ってくる」

が、

「欧米文明の内側と外側を対等に見る」視点から、「反動の中にある必然的機能」を言語化して再生しようとする取り組みを行うことで、「両側の正義が持っていた必然性」を両取りに実現していくことが可能になる

…という発想なんですね。

私はこれを「メタ正義的発想」と呼んでいます。

・

9●「反動」を「反動」として排除しないためにメタ正義的発想が必要

この「メタ正義的発想」について詳しく書いたのが最近出した私のこの本なんですね。

日本人のための議論と対話の教科書

この本は以下で試し読みできます。

・

例えば今の日本経済の課題は、「市場原理主義だけでもダメだし、反市場主義だけを押し出していっても解決できない」。

詳しくは私の著書などで書いたように、「ローカル社会の紐帯」を引きちぎらないようにしながら、「市場的合理性」をいかに溶け合わせていけるかが重要になってくる。

こういう時に市場原理主義者とアンチ市場主義が完全に「敵」同士として全力でぶつかり合っていても解決できない。

「メタ正義」的な視点を持って、「抽象的な理屈をゴリ押しで当てはめる」のではなく「大域的に見た時の合理性を、現地現物の事情を折り込みながら実現していく」プロセスをいかに社会全体でサポートできるかにかかっている。

まさにさっき「グーグルマップのたとえ」で言ったように、「9割5分ぐらいまでグーグルマップを見ながら動けばいいけど、現地に着いたらその事情を吸い出す必要がある」みたいな単純なことを、いかに徹底的に社会全体でやれるかにかかっている。

本の中で私のクライアントで10年で150万円平均給与を上げられた成功例を書いているんですが、そこで「行われていること」を遠景で見てみると、「グーグルマップ的なこと」というか、ある意味で「市場的合理性」がスムーズに実現していると見える部分も結構あるんですね。

ただそれを実現するにあたって、「その現地社会の人間関係を引きちぎらないように、彼らに主体的オーナーシップを持ってもらうカルチャーを破壊しないように」進めていくことが重要だというか。

また、「どちらも均等に合理的に見える戦略AとBのどちらを選ぶか」みたいな時にも、いかに「現地的な人間関係の義理の連鎖」を活かす回路を破壊せずに行えているかが重要になってくる。

要は「大域で知的に見た時の合理性」を無無理にローカル社会に受け入れてもらうためには、「対等なパートナー」として扱って、お互いの「ベタな正義」を両方実現する「メタな正義」を目指す機運に対して「我々感」を情勢していくことが必要になってくる。

このnoteの「後編」で詳しく述べますが、「経済」レベルにおいても日本で今一番必要なのはそういう「メタ正義的視点」から解決していくことなんですよ。

これはさっきの「表現の自由戦士」的な話題でも同じことが言えるはずで、実際の性被害(痴漢をなくすとか、権力を傘に来て性行為を強要するヤツを断罪するとか)をなくそうとしていくことに対して反対な人なんて現代社会にはほとんどいないわけですよね。

実際混む電車内に監視カメラを導入するとかも徐々に進んできているし、先日の園子温氏の話とかでもちゃんと「黙らされずに言う」動きはちゃんとサポートされるようになってきてはいる。

一方で、そういう「実際の性被害への対処」と「オタクカルチャーへの蔑視」みたいなのが渾然一体になっていて、社会が徹底的に「敵と味方」に分断されていくので、「当たり前のこと」を粛々と積み上げていくプロセスが断絶してしまう。

とはいえこれは僕自身ですら良くないクセがあるなあ、と思った部分もあって、こないだの「月曜日のたわわ」日経新聞全面広告問題について、ネットで公開されてる「第一話」を読むと「正直マジでキモい」と思って(笑)それをそのままSNSで言っちゃったりしたんですけど。

でもその後延々と色んな議論が巻き起こっているのを見ていると、実際に後半まで読むとそういうキモい話ばかりではない(むしろ全編通して女の子側がいかにからかってきても男は必死に手を出さないでいるという話になっている)とか、あの広告はかなり最大限配慮した構図の絵になっているとか、例えば「フランス映画の広告」ならもっと過激な写真でも許されているのにコレが許されないのは差別だ(←コレは確かに反論しづらい 笑)とか、色々議論百出しているのを見ていると、現代人がナチュラルに持っている欧米文明中心主義的なバイアスが噴出している課題でもあるなと。

こういうのも「オタクカルチャーそのものが許されざる女性蔑視なのだ」的な先鋭化した理論化の中に「欧米文明中心主義的な差別構造」があるのではないか?みたいな大真面目な議論をちゃんとやることで、「敵側」にいるものが「単なる反動として切り捨てられないもの」に変わってくるはずなんですね。

「キモい」は「キモい」としても「キモいから排除していい」ではどこの野蛮国家だよって話になるわけなんで。欧米的理想は「欧米っぽい文化」以外を対象にした時には発動しないんですか?って話になってしまう。

「自分たちに対する反動」でなく「もう一個の別のベタな正義」だと理解できれば、「自分たちのベタな正義」と「相手側のベタな正義」を両方尊重した上での「メタな正義」的な解決策を考えていく道が開ける。

なんとなく自分はこの問題についてアメリカにおける銃規制の問題と似てるなと思っていて、というのは「実際の銃乱射事件を減らす」ことに反対する人はほぼいないが、現代のリベラル側の人間が「銃自体が持っているアメリカ文化における象徴的な意味の蓄積」に無配慮なことを言い過ぎる傾向があるので、全力で「敵と味方」に分かれて争うことになってしまっている側面がある。

例えば「親から子に狩猟という文化が受け継がれていくことの価値」「政府を信頼せず独立独歩に生きることに価値を見出す思想」…みたいなのを大事にしたい人たちだっていて、そういう人たちを心の底で馬鹿にしているグループが「現代における政治的正しさを選定する権利を独占している」印象になっていること自体が課題を余計に難しくしている。

ポリコレ理論ではいつでも

「特権階級は自分で自分の特権性に気づくことができず、それを他人から指摘されると激昂する」

…と言われていますが、

「欧米文明の最先端の議論によって十二分に自分の立場をサポートされて他人を断罪しまくれる状況」にあること自体が「非常に特権的な立場」なのだ…と指摘された時の彼らも「全く同じ態度」を取りがちだな

…と笑ってしまうところがあります。

そういう不均衡も全部フェアにテーブルの上にあげて、問答無用に無条件に相手を殴れる文脈を全部相殺した上で、具体的な問題解決だけが粛々と行える環境をいかに作れるか・・・がこれからの日本の課題だと言えます。

このnoteの後編で紹介するロシア現代思想のドゥーギンは「あらゆるレイシズムからの解放を!」という主張の中で、「欧米文明とその外側」の間の「差別」構造がもたらす不平等性がもっと真剣に対象化されるべきだ…と言っているんですが、これが「本質的などっちもどっち論」のために大事な視点なんですね。

例えば「表現の自由戦士」的な人たちの中心人物?と見なされている白饅頭氏@terrakei07とかとSNSでやりとりをしていると、「あんなやつをやり取りするなんてお前は差別主義者だな!」的なことを言われるんですけど、彼は結構その「本質的などっちもどっち論」に必要な事を積み重ねている人で、単なる差別主義者とは随分違うと思っています。(自意識過剰かもですが、僕が彼に直接”そういう本質論にもっと踏み込むべきで、ナマの差別主義とは距離を置くべきだ”みたいなことを何度か言ったこともあって最近はさらにその傾向が増しているような?)

確かに「白饅頭界隈」と見なされているSNSの色んな人たちの中にはガチの差別主義者っぽいことを言っている人もいそうなんですが、これは逆に「フェミニズム」側の人たちでもかなりヤバい「日本のオスなど滅んでしまえ」ぐらいの人がいそうなんでそれこそ「どっちもどっち」なんですよね。そういう彼らはどちらも自分自身が本当に「危機」を感じている余裕のなさゆえの反応だとどちらも理解してやることが必要だと思います。

日本社会で生きづらさを感じる「弱者としての個人」の立場が今まで俎上に上げられなかったからそれを補正する・・・と同時に、「欧米文明中心主義がもたらしている歪み」によって顧みられなかった「日本社会側の事情」も全く同じように今まで俎上に上げられてなかったのでそれを補正して議論しましょう・・・

こういう感じで丁寧にやっていくことによって、「右と左の両極端」だけが影響力を持ちすぎる現象を変えていくことができる。

私の著書からの図(この図の詳しい見方は拙著”日本人のための議論と対話の教科書”をお読みください)でいうと、こういう感じ↓で分断されていた社会が・・・

こういう感じに変化していくことになる。

そういう共有基盤を確立することによってのみ、日本社会における「性差別的な課題」は現地現物に解決していく蓄積をしていくことが可能になるでしょう。

・

10●「誤配がもたらすメタ正義」運動が人類社会にもたらす意味

こういう議論は非常にデリケートで、日本以外の国でやると「もう一つの極端」に吹き飛んでしまいがちなんですよね。

中国やロシアでやると、もう欧米的理想ごと吹き飛ばして「自分たちの正義」をゴリ押しするような結論に吹き飛んでしまう。

逆に欧米の内側でやった場合も、いわゆる「オルタナ右翼」的に、「競争相手としての欧米のリベラル派」の理想に対して過剰にアンチ的にすべてを否定するようなものになりがちになる。

一方で以下の記事のように、日本のような「狂乱の80年代」みたいなのを体験しておらず、代わりにガチの「”近代的”政治ビジョン」を成功体験として持っている韓国では、こういう課題もまた直球のベタな政治対立としてぶつけあう事で、さらに社会全体がネオリベ競争路線に突入していくことになってしまっている。

オバマ元大統領が昨今の過激化する若年層の「woke」な政治運動を批判して、「他人に石を投げていれば社会が良くなるというのは幻想だ」と言った話は有名ですけど、欧米においてもこの「果てしなく単純な構図だけで攻撃し合う政治運動」の行き場のなさに対する危機感は良識的な人ならだいたい持ってるんですが、じゃあ中国やロシアみたいに抑圧するわけにもいかないし…という出口のない課題にぶつかっているわけなので。

日本なら、

1・まず「欧米文明の内側と外側を完全に対等に見る視点」を導入し、徹底的に「あらゆるレイシズム(ドゥーギン)」に対抗する論理を平等に俎上に乗せることができる。

2・その上で「大域的に見た時の欧米的理想」が吹き飛んでしまわないようにしつつ…

3・同時に現地社会が持つ事情を丁寧に読み出して溶け合わせるようなプロセスを社会全体でエンパワーすることができる。

↑

こういうプロセスを推し進めていくことで、19世紀ロシア文学が「グローバル化しえないものをグローバルに語るプラットホーム」になったように、私達日本社会が生み出すものが、

「グローバルと反グローバル」の境界線上における諸問題の解決方法についてグローバルに語るプラットホーム

…となり、人類社会に不可避な価値を提供していく培地となっていくでしょう。

それが先程のオバマの発言などの「欧米の穏健派知識人の懸念」と文脈を共有していけるかどうか・・・が、「ロシア・ウクライナ戦争」という逃げ場のない悲惨な現実に真摯に向き合う気持ちが「橋がかかるはずのない断絶に橋をかける」ことに繋がっていくはずです。

・

この一ヶ月東氏の本を沢山読んでいて思ったんですが、自分は東氏の本を今までほとんど読まずに来たけど、根本的な発想でかなり影響を受けてきた部分があるように思いました。

「東氏に影響を受けた」というよりも、「共通の時代精神」に乗っかって思想形成を行ってきたのを感じたというか。

さっき書いた韓国社会の反応との違いに関しても、僕はあまり知りませんが「80年代のニューアカ」とか、「ゼロ年代文芸時評」とか、そういう一般的には「人文系の意味のないおしゃべり」に見られていたものが実は隠し持っていた「本質的な価値」が日本側にはアドバンテージとして蓄積されているのを感じる。

もちろん韓国風に「無理やりでも”近代”の内側だけで押し切ってしまう」方が短期的な経済パフォーマンスで言えば合理性がある可能性もあります。

しかし、「男がこの苦労をしてるんだから女もやれ」「女がこの苦労をしてるんだから男もやれ」と「果てしなくあらゆる人に厳しいタスクが課されていく」社会になっていくのではなく、「あまり厳しいことを考えなくても普通の人が普通に生きられる社会の安定感を作っていく」みたいな決着を目指すためには、そういう「近代の枠組み」を解体した先の「ポストモダン」的な新しい視点が必要になってくるはず。

19世紀ロシア文学の背後にはその少し前の時代のフランスの哲学者の影響がかなり濃いらしいんですが、21世紀日本の場合も「少し前にフランスで話題になった単なる知的な概念にすぎないもの」を「生身」に実現しようともがいてきたプロセス…みたいなのが実際にはあると言えるかも?

過去30年〜40年の間「人文系の無意味なおしゃべり」だと思われていたような知的な試みが、突然人類社会全体の分断の先に新しい橋をかけるための不可欠の部品であったということに気づく展開がすぐそこまで来ている!!!

…ということなのかもしれません。

「表現の自由戦士」の人たちも、「ニューアカやゼロ年代批評」の後継者たちも、あるいは「保守思想」の人たちも、私のように「グローバルと非グローバル」の間での経営課題への解決を模索する人たちも。。。

そういう明確な「立場」性がなくても、現代日本社会に生きているというだけで、やはりこの「2つの世界がもたらす分断」の当事者であることからは逃げられないはずなので。

その「我々が生きる毎日そのもの」から生み出される両義的なものを両義的なままに捉えて現地現物に解決していく培地となっていくことがもたらす可能性を拓いていきましょう。

「欧米的理想」の押し付けがローカル社会との摩擦を起こす中で『誤配』されてくる情報を「ノイズ」として排除せず、むしろそれをそのまま飲み込んで動的な調整過程に昇華していく『メタ正義』的ムーブメントを社会全体でキッチリとエンパワーしていくこと。

「反動」を「反動」のまま放っておかないで、「反動」の奥にある必然性を取り込んで弁証法的に進化していくプロセス=「相手側の問題意識を迎えに行く」メタ正義的な解決を社会全体のあらゆる分野で行っていくこと。

単なる「逆張り」でなく、「人類社会の喫緊の課題」に対する「日本という国が持ってきた歴史ゆえのオリジナルな発想」によって真摯に向き合っていくところに、我々日本人の未来は開けることでしょう。

「誤配がもたらすメタ正義」ムーブメントを、ご一緒にはじめましょう。

・

長い記事をここまで読んでいただいてありがとうございました。

「前編」記事はここで終わりです。「後編」ではさらに踏み込んで、私の専門分野である「経済経営分野」と「誤配がもたらすメタ正義運動」をどう関わらせるべきかについて、ロシア現代思想のドゥーギンなどを参照しながら書きます。

以下のリンクからどうぞ。

もう一つ関連記事として、以下の「ロシアの振る舞いは大日本帝国と似ている」という人が多くいるからこそ日本がやるべきことという記事も「誤配がもたらすメタ正義」入門としての意味があります。

称賛されている「ドイツのやり方」みたいに、「叩きやすいヤツをかっこよく叩いて終わり」ではなく、本当に問題解決を目指さないとダメだということですね。

・

「SNSで暴れてる変なおじさん」ではない東氏の思想について触れたいなら、私見ではさきほど紹介した「哲学の誤配」と、東氏本人が最高傑作と自称する「観光客の哲学」がおすすめです。

また、今回記事で展開したような「メタ正義的解決」についてミクロからマクロまで色んな社会的事例を取り込んでまとめた私の以下の本もぜひどうぞ。

・

以下の部分では、「暴れているおじさん」についてもう少し考えたいことがあるんですね。

この記事に冒頭で東浩紀氏と池内恵先生の話をしたんですが、おふたりともよくSNSで暴れておられるんで、正直遠目に見てると結構顰蹙を買ってるところがあるなと思うんですね。

最近SNSをあまりちゃんと見なくなって思うんですが、「論争」って一個ずつは深い意味があっても、切り取られて一部のツイートだけが拡散してるのをチラ見するとほんとアホっぽく見えるんですよね。

時間と興味があれば元ツイートまで遡ってリンクも全部読めば「なるほど!」ってなるんですが、連続したツイートの中の一部分の過激っぽく見えるところだけ拡散して色んな人が馬鹿にしてる…みたいな状況になってくると、「炎上する分だけ損」みたいになる。

だから「暴れているおじさん」は暴れているというだけでダメなヤツ扱いされがちな面がありそうなんですけど。

ただ、東浩紀氏をよく知らない人もこの記事で書いてきたような彼の活動を理解すると、「彼が今暴れている意味」もまた理解できると思うんですね。

直接論争することが多いように見える池内氏も、「日本のアカデミアの普通」に逆らって自分の研究室で予算を取ってきて、今をときめく小泉悠氏のような軍事関係の研究者の居場所を作ろうと奮闘してこられたのだとお聞きしています。

要は「暴れている印象になってる人」にはその背後にそれなりに理由があると見るべきなんじゃないかと。

それは「今の社会の普通な仕切り」自体が非常に硬直的になりすぎていて、「本当にその物事に責任感なり理想なり」を持っていたら暴れざるを得なくなる構造があると考えるべきなんじゃないかと。

ちょっと話が変わるようですが、菅(スガ)首相が現役だったころ、会見での口下手さに対してムチャクチャ批判が集まってたじゃないですか。

SNSで外資コンサルのマネージャーだっていう人が、「こんな無能なヤツ俺なら3日でクビにする」みたいなことを言ってバズってた記憶があるんですけど。

ただ、僕個人の感覚から言うと、「中小企業の社長でこういうタイプの”実は有能”っていう人いるよな」って凄い思ってたんですよね。

「コレが無能に見えてるのって、ちょっと想定してる人間の幅が狭すぎるんじゃないか」と思っていた。

自分の中で物事のプライオリティが明確にあって、それを実現するための方法もバッチリ見えているので、逆の「単なる議論のための議論」「説明のための議論」が苦手なタイプというか。

そういうの、「ただ立板に水に答弁できる・できない」だけで排除するような社会が、本当に「多様な人材」を活かすことが可能になるんだろうか?という疑問がある。

実際、彼を引きずり下ろしてから、実はスガ氏はワクチン接種の加速などで大きな役割を果たしていて、とにかく「コレ」と決めた政策を周囲を巻き込んで実現するパワーのある政治家だったことがわかってきたじゃないですか。

なんかようするに、「形だけきれいにまとめられる人間」以外の才能をはじき出しまくっているから、「暴れる人」によって補正されている…という現状があるわけですね。

そういう「暴れる人」を排除していくと、誰も「自分にきめられた範囲のこと」しか手を出さずに、すべてが他人事になっていく「きれいごとの社会」ができていくんですが、そこがはじき出したものが社会の辺境で「どうしようもない暴力的な何か」として発現してしまう危機感が自分にはあるんですね。

たとえば最近事故を起こした知床遊覧船の運営会社には「ザ・中小企業コンサル」みたいな人が無理なコストカットを強行した事が元凶としてあるそうなんですが。

自分はその業界の近くにいた(いる)ので、かなり正確に「どういう人たちか」がわかってしまう(笑)わけですけど、そういう悲劇が起きないようにするには、単に「けしからんと断罪していく」ことで「さらに社会が分断される」形ではダメだなと強く思うんですね。

「彼らが持っている要素」を、「大域的な合理性」と溶け合わせるように使っていく必要がある。

それは、結局例えば欧米でも、「表の世界の秩序」の「辺境」に近づけばマフィア的存在が跋扈するようになる・・・という構図と全く同じメカニズムがあるなと思っていて。

「社会の中心部」を完全に無菌室状態に近づけようとすればするほど辺境で逆向きの暴走が起きてしまう。

「日本人のための議論と対話の教科書」の中で「水と油」的な存在を「混ぜ合わせる」マヨネーズ的な構造を作っていくことが重要だ…みたいなことを書きましたけど。

「まさにそういうこと」が必要だなと強く感じています。

というわけで、以下では、私が昔、大企業相手の「外資コンサル」的な世界観しか知らない状態で、船井総研みたいな「ザ・中小企業コンサル」の世界に飛び込んだ時の思い出話とかをしながら、「知床遊覧船」的な不幸が起きるメカニズムはどういう経緯で起きているのか、どうすればいいのか?みたいな考察について書きます。

「現行の主流的価値観から排除されがちな存在」に対してこそ、「メタ正義」的にその価値を迎えに行って取り込む必要があるのですが、そういうのって理想論として言うのは大変なんですがやったらやったで凄い大変なので、だから「無理なくできる仕組み」を作っていかないといけないんですよね。

・

2022年7月から、記事単位の有料部分の「バラ売り」はできなくなりましたが、一方で入会していただくと、既に百個近くある過去記事の有料部分をすべて読めるようになりました。また、結構人気がある「幻の原稿」一冊分もマガジン購読者はお読みいただけます。これを機会に購読を考えていただければと思います。

普段なかなか掘り起こす機会はありませんが、数年前のものも含めて今でも面白い記事は多いので、ぜひ遡って読んでいってみていただければと。

ここまでの無料部分だけでも、感想などいただければと思います。私のツイッターに話しかけるか、こちらのメールフォームからどうぞ。不定期に色んな媒体に書いている私の文章の更新情報はツイッターをフォローいただければと思います。

「色んな個人と文通しながら人生について考える」サービスもやってます。あんまり数が増えても困るサービスなんで宣伝してなかったんですが、最近やっぱり今の時代を共有して生きている老若男女色んな人との「あたらしい出会い」が凄い楽しいなと思うようになったので、もうちょっと増やせればと思っています。私の文章にピンと来たあなた、友達になりましょう(笑)こちらからどうぞ。

また、先程紹介した「新刊」は、新書サイズにまとめるために非常にコンパクトな内容になっていますが、より深堀りして詳細な議論をしている「みんなで豊かになる社会はどうすれば実現するのか?」も、「倉本圭造の本の2冊め」として大変オススメです。(Kindleアンリミテッド登録者は無料で読めます)。「経営コンサルタント」的な視点と、「思想家」的な大きな捉え返しを往復することで、無内容な「日本ダメ」VS「日本スゴイ」論的な罵り合いを超えるあたらしい視点を提示する本となっています。

さらに、上記著書に加えて「幻の新刊」も公開されました。こっちは結構「ハウツー」的にリアルな話が多い構成になっています。まずは概要的説明のページだけでも読んでいってください。(マガジン購読者はこれも一冊まるごとお読みいただけます。)

ここから先は

倉本圭造のひとりごとマガジン

ウェブ連載や著作になる前の段階で、私(倉本圭造)は日々の生活や仕事の中で色んなことを考えて生きているわけですが、一握りの”文通”の中で形に…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?