「ヒトという経営“資源”」という言葉に潜む残念な人間観

「目標管理って、評価で使うのはどうもうまくいかないですよね」

ある経営者との打ち合わせのなかでそんな言葉が出てきました。

目標管理は、貢献目標を定めて、その実現に向けて行動するというものです。本来的には、評価制度というよりも仕事や組織のマネジメントツールだというのが私の認識です。自ら目標を定めることで、自律的な行動が促され、行動を振り返ることで成長します。

たしかに、目標管理を評価で活用するとジレンマが生じることがあります。できる目標しか設定しなかったり、定めた目標以上のことはやろうとしなかったりといったことが起こります。そこで制度そのものをあれこれと改訂するのですが、あまり効果はありません。結局のところ、使い方次第なのです。

どのような人間観を持ってマネジメントしているのか

使い方次第と書きましたが、それを左右するのは、人間観にあるように思います。

昨今、「人的資本経営」という言葉が使われます。働く人々を人材(人的資源)と捉えるのか、人財(人的資本)と捉えるのかという議論です。

下表は、バージェンス・コンサルティングさんによる整理です。

「資源」は、使うと目減りするものと定義されています。一方、「資本」は、運用によって増減するものとあります。

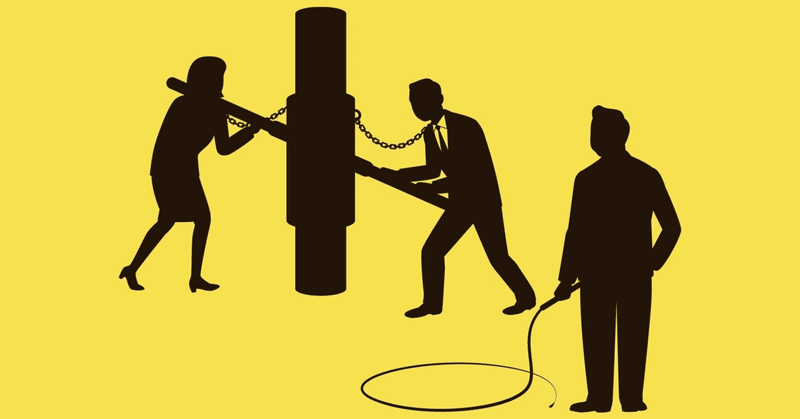

近視眼的な経営者は、目標達成のための手段として人という資源を消費します。当然ながら、それではうまくいきません。目の前の目標に追われ、社会やお客さまの役に立つという企業の目的を忘れてしまっています。

そもそも社員は、社会からお預かりした大切な資本なのです。誰かの役に立つという大きな目的のもと、創意工夫や努力を重ねる機会を与えることで、社員が育ちます。また、そのことによって社員は働きがいを得ることができます。

人はみな、お金のためだけに働くのではなく、誰かの役に立ちたいという欲求を持っています。経営者に問われるのは、そうした人間観に立てているかどうかです。

目標管理の本質は、ストック活動にある

上の表では、「人財」の「評価の軸」として「財務(P/L)+人財(B/S)的育成主義が求められる」と書かれています。

これは、どういった意味なのでしょうか。少しテクニカルな話をしながら深掘りしてみます。

『経験学習モデル』という考え方をご存知でしょうか?

経験学習モデルは、デービッド・コルブが提唱している学習モデルです。人は、経験したことを振返り(内省)、「こういうことが大事だな」と言語化して(概念化)、新たな場面で試行します。その結果、さらなる経験が得られるという循環モデルです。このような循環を促進することで経験から人は学びます。

では、この循環を促すにはどうしたら良いでしょうか。ここで、経験学習モデルを左右の二つに分けて考えてみます。左側の「経験」「試行」はアクションを伴います。つまり実践です。一方、右側は立ち止まって学ぶ行動です。これがないと、実践したことはそのまま流れていってしまいます。いわば、左側は「フロー活動」で、右側は「ストック活動」となっているのです。

ご存知の方も多いと思いますが、P/Lはフロー、B/Sはストックと言われます。

誰かのお役に立つために、お客様への商品・サービスを提供するというフロー活動を行った結果、期末にストックを増やすことができていれば企業が成長したといえます。このときの成長は、お金を増やせたということもありますが、社員の仕事の能力が向上した結果と捉えることもできます。

そして、フロー活動とストック活動を循環させるうえで機能するのが「目標管理」です。目標を立て、実践し、振返ることで、学び成長するというサイクルが生まれます。

ヒトを目減りする労働力と捉えていませんか

目標を定めても、社員のモチベーションがあがらないと嘆く経営者もいます。果たしてその原因はどこにあるのでしょうか。嘆く前に、自分の行動を振り返るべきです。忙しさを理由に、評価面談やフィードバックがおざなりになっているケースは多々あります。つまり「内省」や「概念化」といったストックを促す活動ができていないのです。

目標管理が形骸化するのは、短期的な数値目標を定め、それが達成できたかどうかを査定するだけの運用をするからです。これでは、人をただの材料、つまり、目減りする労働力として扱っているようなものです。

あらためて、どのような人間観に立って経営しているのか、自らの行動を省みたいところです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?