はじめての古文書学習(2) 「はじめての古文書講座」 吉成秀夫

札幌歴史懇話会が解散する。どうしよう。古文書の勉強を今後どうやって進めればよいのか。途方に暮れていた私に声をかけてくれる人が数人いた。

ある人は「だれかが古文書の解読会をはじめたら、そのときはあなたにも連絡します」と名刺を交換してくれた。

べつの人は「いままで読んでいた文書の残りをこれからも解読したいので、一緒に学習を希望する人は名前と連絡先を教えてください」とメモ用紙を配りはじめた。小さな紙片に一縷の望みを賭けて、私は自分の連絡先を記して手渡した。

またべつの人は北海道博物館で古文書の読解講座があることを教えてくれた。さっそく調べてみると初心者向けの「はじめての古文書講座」(8回)と上級者向けの「古文書クラブ」の二つがある。申し込みの締め切りが近い。急いで申し込んだ。

結果として、北海道博物館で毎冬おこなわれている初心者向けの「はじめての古文書講座」が非常に勉強になった。1月から3月にかけての3カ月で全8回各2時間の講座で、たいへんわかりやすい配布資料があり、しかも無料。大人たちにまざって小学生らしき少年も参加していた。受講してみて思ったのは、高校で勉強した返読文字など古文漢文の基礎的な知識が古文書解読の助けになるということ。高校時代はこんなの勉強していったいなんの役に立つのかと不平不満を言っていたものだが、自分が古書店を営むことになって、商売の専門領域をひろげようとしたとき、こんなにはっきりと「役に立つ」とは思わなかった。

北海道百年記念塔があった丘で

北海道博物館は野幌森林公園内にある。雪深い白銀の丘と黒々とした森のなかに「北海道百年記念塔」が聳え立っていた。北海道開拓100年記念のモニュメントとして1968年に建てられたこの塔は、いまはもう解体されてすでに無い。解体理由は建設からおよそ50年が経って老朽化したためという。「はじめての古文書講座」に出席するため北海道博物館へ行くときは、この塔のふもとを必ず通った。

塔の解体が報道されたさい、美術家の佐藤拓実がこれをテーマにした美術展をアーティスト数人とともに『塔を下から組む―北海道百年記念塔に関するドローイング展』を企画し、冊子(2020年)を刊行している。百年記念塔の解体に象徴的な意味を見いだした参加アーティストらは、記念塔が建てられた経緯を調査し、そこから「開拓」「モニュメント」「風景」「鉄」「記憶」などさまざまなテーマをひきだして作品化した。明治維新、開国、開拓使設置からはじまる「日本近代」と「蝦夷地・北海道近代」を100年、150年というサイクルで見るときに、百年記念塔の建設、解体の痕跡は歴史のマイルストーンとなる。本展は、そこに秘められたさまざまな矛盾・問題・歴史の彩を浮き彫りにし、美術の表現として表出することに成功したすばらしい企画展だった。もっと紙幅を割いて内容を紹介したいが、「古文書解読と歴史」という本稿のテーマから離れてしまう恐れがあるので、ここまでにしておく。冊子は書肆吉成で通信販売をしているので、ご興味のある方はぜひ手にとってご一読いただきたい。(2024年6月現在販売中)

「北海道」をめぐる歴史

この連載は古文書学習を中心にしながら北海道の歴史について触れていく。

日本列島の歴史を教科書的な「日本史」のフレームのなかで考えるのではなく、「世界史」の関係性のなかでとらえてみるならば、その歴史はひとえに多民族による交渉の歴史であったことが見えてくる。幕末期には、ヨーロッパ・アメリカ・ロシアなどの覇権争いのなかに、日本・琉球・宮古および蝦夷・千島・樺太の島々はさらされている。

とくに蝦夷地の海と島は各国の欲望が交差した。

もちろん、蝦夷地には以前からアイヌの人たちがいて、和人と交易・交流をむすび、たびたび衝突しつつ共存してきた歴史がある。アイヌの人たちは「日本」以外の環オホーツク海や黒竜江、ロシア北方の諸民族とも独自の交易ネットワークがあり、広がりがある。アイヌは文字を使用しない口承の生活を営んだ。したがって、アイヌが書いた古文書は存在しない。古文書から歴史を学ぼうとするとき、それは日本から見た歴史であるということを忘れてはならない。

これは後に詳述することになるが、幕末当時、蝦夷地を統治していた松前藩は異国船に神経をとがらせていた。とくにロシアが文化4年にエトロフ島を襲撃したときは緊張が一段と高まった(文化丁卯事件)。海の向こうからやってくる不気味な怪物リヴァイアサンのようにして異国船の影が列島の海岸線を往来する。そのたびに、江戸幕府と各藩や商人たちの間で手紙のやりとりが活発になり、飛脚の馬や船が走り回るようすが古文書を読んでいると確認できる。対外的な危機感から蝦夷地は松前藩の統治ではなく江戸幕府が直轄統治した時期が二度ある。じょじょに「国家」という意識が浸透してゆくのが手に取るようにわかる。

ロシアが千島を襲撃、イギリスの船影がちらつき、ついにアメリカから黒船が来航する。戊辰戦争では旧幕府軍をフランスがし、新政府をイギリスがそれぞれ支援している。榎本武揚率いる旧幕府軍は一時蝦夷地を征服し「蝦夷共和国」を樹立、これをイギリスとフランスが「事実上の政権」として認めたが、新政府軍に敗北した。

このような世界情勢を経て、明治の開国、蝦夷地への開拓使の設置、北海道の命名となっている。古文書を読むということは、そのようなダイナミックな世界情勢のなかで歴史の来し方を実地で辿りなおす経験である。

漢字とひらがなが混交する『奥の細道』

さて、「はじめての古文書講座」では、「候文」(そうろうぶん)を読むための講座がとくに有用だと感じた。候文とは簡単に言えば文末が丁寧語「そうろう」で終わる文章のこと。手紙、日記、触書などで使用されている。漢字が多く使用され、漢文のように返読文字がある。私のような古文書を通して歴史を学びたい人は候文に多く接することになる。そのため返読文字を理解し、漢字のくずし字を読めることが大事になってくる。

これとはべつに江戸時代に大衆向けに出版された読本はひらがなのくずし字が多く使用されている。自分がどのような文章を読みたいかによって、かなの勉強を重視するのかしないのかが決まる。ただし、候文でも人の名前などでかなが使用されるので、勉強しなくてよいわけではないのだが。

書店にならぶ古文書入門書の多くはくずし字をいかに読むかという点を重要視したものが多い印象がある。しかし、それ以前に大事なこととして、返読文字を含む文書を読みたいのか、ひらがなが頻出する文書を読みたいのかで、勉強の最初の方向性が違うということがわかった。自分の読みたいテキストに合わせた勉強をしたほうが良い。

そう思っていたとき、たまたま岩波文庫『芭蕉自筆 奥の細道』(2017)を手に取った。松尾芭蕉の自筆による「奥の細道」の影印本だ。芭蕉の手で書かれた文字で「奥の細道」の世界を味わうことができる贅沢な文庫本である。これをテキストにしてくずし字の勉強をすれば、芭蕉から直に手ほどきを受けるがごとくに楽しく勉強できるのではないか。そう思ってひもといたところ「奥の細道」は、和漢混交文で書かれていることが強く印象付けられた。漢詩の格調高さと、くだけた当世の俳諧とをミックスして新しい俳句の詩精神を生み出した芭蕉。その「奥の細道」は、漢字とかなの両方のくずし字をマスターし、自由に読みこなせる読解力が必要なのだった。文庫本のため字が小さい。これさえがまんすれば、本書は比較的廉価で、第一級の文学体験と、古文書学習の両方を楽しむことができる稀有な良書である。

森勇二さんと『等澍院文書』

私が古文書解読を学びたいと申し入れたとき、「ぜひ見学においでください」と快諾のメールをくださったが、しかし一度もお会いすることなく他界してしまった森勇二さんは、まちがいなく私の古文書の恩人だ。森さんの学習会に参加しなければ、私は古文書への第一歩を踏み出すことができなかった。この一歩は大きい。初心者にも分け隔てなくオープンに接してくれた、森さんの器量の大きさに感謝を表したい。

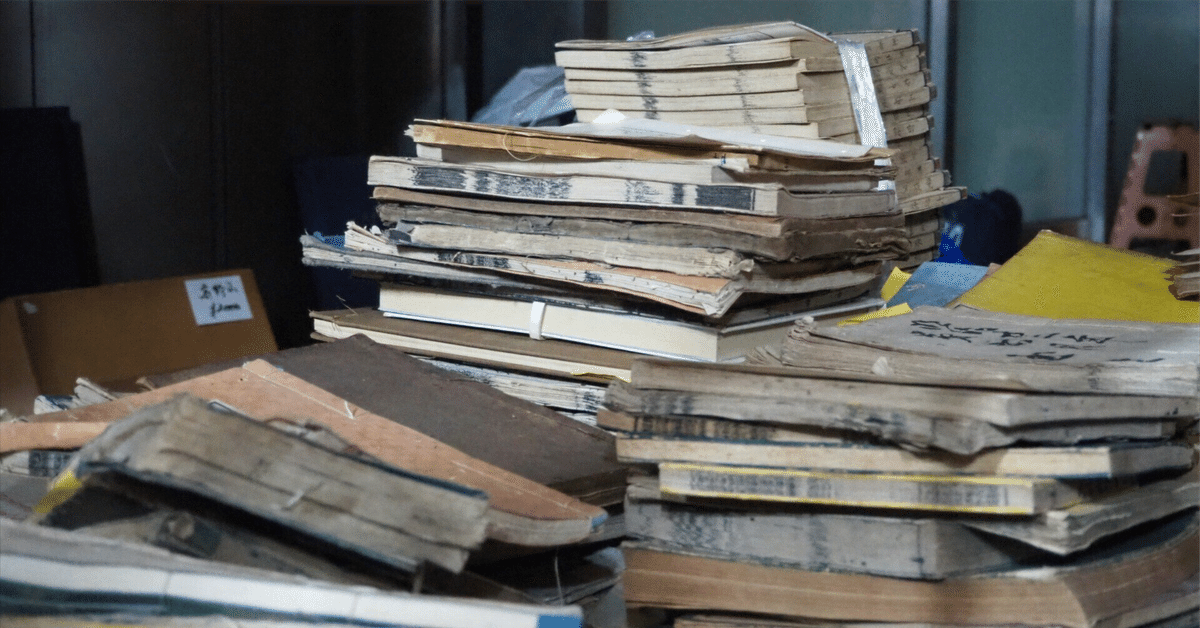

袖振り合うも他生の縁。その後、私は古本の買取のなかから、ふたたび森さんの名前を目にすることになった。『等澍院文書』である。

いま私の手元には1巻から6巻までの『等澍院文書』がある。紫色のレザックの表紙には「等澍院文書編さん委員会 編/様似町教育委員会 発行」と印刷されている。奥付には等澍院文書編さん委員6名の名前が連なっていて、その一人が森勇二さんである。

森さんは、札幌に来る以前に生活していた様似町で、等澍院文書研究会の一員として古文書解読に取り組んでいたらしい。等澍院といえば「蝦夷三官寺」の一つとして由緒ある北海道史に名高い名刹だ。蝦夷地を幕府が直轄統治した第一次幕領期の文化元年(1804年)、幕府は厚岸の国泰寺、有珠の善光寺とともに、様似の等澍院を三官寺として定め、元禄以来の新寺建立禁止令があるにもかかわらず、例外的に幕府自ら蝦夷地に寺院を建立した。寺の運営にあたっては幕府が扶持米を支給した。これはロシアをはじめとする異国に蝦夷地の統治をアピールするとともにアイヌの人たちが異国へ恭順するのを防ぐ目的があったらしい。この少し前の寛政8年(1796年)とその翌年にはイギリス船が虻田沖や絵鞆(室蘭)に姿を現していたから、脅威はロシアだけではなかった。キリスト教の布教に対して警戒をする必要があった。

等澍院に残された住職記などの文書15点は現在、国の重要文化財に指定されている。平成7、8年に北海道文書館が解読、平成9年度から様似町教育委員会が等澍院文書の編纂にとりかかった。これに森さんが参加していたらしい。これらの文書を読むことで、蝦夷三官寺の実態が読み取ることが可能になる。

文字に宿る、歴史の声

古文書を読んでいると、歴史にじかに触れる感触が官能的に伝わってくる。手書きの肉筆文字の影印は、その時代にじっさいに生きた人の手と筆使いと紙の痕跡であり、その墨痕からは生々しい歴史の声が聴こえてくる。筆の掠れ、墨の濃淡、文字の大小、質感。これらは歴史の事実以上のメッセージを読み手に伝える。書き手と読み手が文字のうえで運筆の呼吸を合わせて、歴史の実際を再演してゆく。「読む」という行為は、意味情報を知るというだけでなく、歴史に参加する行為そのものであると実感する。

古文書解読・実践編(2)

御用之儀有之候間明幾日何時服紗小袖麻上下着用可被罷出候以上

月 日

△同請書

誰様

誰様 何之誰

誰様

尊答

御剪紙被成下奉拝見候然者私儀

(頭注)

切紙と称し糊入奉書など二ツ折をうら白と云又一説に切封じ(図)如此はすに切べし不吉の時計は平に(図)如此切

△召状の請書は墨こく行字の様に字を略さず書く初と終は候の字中には候の字有てもよし上書は御苗字にて様の字を用るも有

――――

御用之儀御座候に付明幾日何時服紗小袖麻上下着用可罷出旨尊書之趣奉得其意候右御請為可申上如斯御座候以上

月 日

頭之宅にて申渡事有之前日之達書

上書前に同し

申達儀有之間明幾日何時染帷子

(頭注)

△服紗小袖とは何色にても紋付の小袖を云四月中と九月朔日ゟ八日迄は服紗袷と書夏は染帷子と書祝儀等には空色花色の紋付たるべし

△麻上下は真麻を用ゆ緯麻龍紋は畧儀なり

【執筆者プロフィール】

吉成秀夫(よしなり・ひでお)

1977年、北海道生まれ。札幌大学にて山口昌男に師事。2007年に書肆吉成を開業、店主。『アフンルパル通信』を14号まで刊行。2020年から2021年まで吉増剛造とマリリアの映像詩「gozo’s DOMUS」を編集・配信。2022年よりアイヌ語地名研究会古文書部会にて北海道史と古文書解読を学習中。

主な執筆は、「山口昌男先生のギフト」『ユリイカ 2013年6月号』青土社、「始原の声」『現代詩手帖 2024年4月号』思潮社、共著に「DOMUSの時間」吉増剛造著『DOMUS X』コトニ社など。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?