川崎の大人紹介#2 オカポンさん [前編]

川崎のまちをフィールドに活躍している大人にインタビューをする企画「川崎の大人紹介」。若者時代のお話や、活動のヒントを川崎の若者にお届けします!

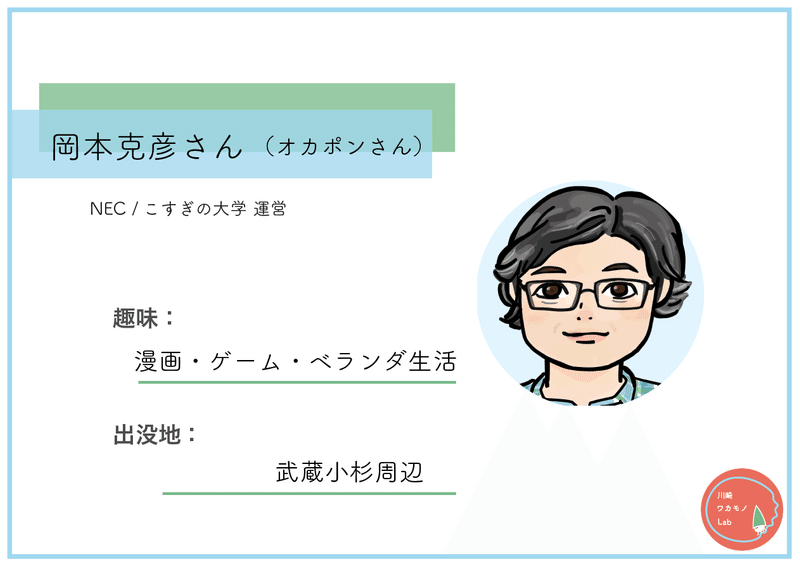

第2回目は、武蔵小杉で活動していらっしゃる岡本克彦 (おかもと かつひこ)さんにお話をお聞きしました!

岡本さんは、武蔵小杉にオフィスがある企業で働きながら、「こすぎの大学」という広く・楽しく・学んで、つながる自由な学び舎コミュニティを運営されています。

1. プロフィール

(イラスト by はなちゃん)

2. 人生のお話(前半)

事前に紙に今までの人生をグラフ化していただき、それに沿って今までのお話をお伺いしました。

- 岡本さんのご出身はどちらなんですか?

横浜市です。就職、結婚を機に小田原に住んでいたこともあるのですが、20代半ばごろに会社の社宅がある川崎に住み始めました。それまでは川崎は少し怖いイメージでしたね。

でも、オカポンというあだ名は川崎で地域活動を始めたころにつけてもらって、すごく気に入っています。

【国語嫌いだった学生時代】

- そうなんですね。岡本さんはどんな学生でしたか?

勉強に対して疑問を持っていて、特に国語が嫌いでした。

筆者の気持ちなんてわからないのに、なぜこの答えになるのか「それ筆者に直接聞いたの?」って。

美術の授業でも「暖かい色で描いてください」と言われた時に、海に人が集まって騒いでるイメージが浮かんだので青で書いたら「暖色を使いましょう」と言われたり、主観的な部分に対して、先生に否定されることが嫌で、答えがひとつしかない数学や物理が好きでしたね。

両親からは、好きなことやっていいよと言われて育ってきました。5歳離れている兄がロールモデルで、経営工学を専攻した兄につられて同じような道を目指しました。

大学は管理工学ができればどこでもよかったので、とりあえず色々受けてみて、合格した公立に進みました。学歴社会の考えが今よりも根強い時代だったけれど、昔から地位とかはあまり気にしていなくて、どのくらい自分のやりたいことができるかで行き先を判断してきました。

【嫌いが好きになったきっかけ】

- 20代に差し掛かるところでグラフが上がっていますが、どんなことがあったんですか?

大学3年のとき必修授業で、技術的な情報を利用者にわかりやすく伝える「テクニカルライティング」に出会ったんです。

理系の中でも文系よりの授業で、表現には事実と意見があって、事実のものと、感性のものがあると学びました。

その時、言葉も数学的に捉えられるんだと思って、それまで嫌いだった国語に苦手意識を持たないようになりました。

卒論でもこれをテーマに書いて、マニュアルや取扱説明書に興味を持つようになりました。

【新社会人時代】

就活もマニュアルや取扱説明書を書けるところならどこでもよくて、1995年NECホームエレクトロニクスに入社しました。

PCが30万くらいするデジタル機器がものすごく高かった時代で、買ったものを笑顔で使ってもらえるようなマニュアルを作りたいと思っていました。

はじめは品質評価部に所属となり、お客さん視点で良い・悪いの評価を行ううちに「いい商品ってマニュアルがいらないものかもしれないな」と思ったんです。

その後、商品企画に異動になるも、ワープロからパソコンに移動していく時代の煽りを受けて部門が潰れてしまったので、携帯電話の部門に転籍しました。

こっちは時代のニーズにあっているから楽しんでもらえて楽しそうだなと感じました。

実際に、自分が作った商品がその年の日本の新生児の数と同じくらい売れて……今思うと、天狗状態でしたね。

- そんなに!すごいですね。

でも、2008年のiPhone発売でガラッと状況が変わりました。

当時、表参道の発売イベントを見に行って、これは世の中変わるなと実感したんです。

スマホの普及で携帯電話がなくなると同時に、またもや所属部門がなくなりそうになって……一気にドン底に。

その後も、2009年のリーマンショック、2011年の震災と怒涛の日々でした。

【働き方の変化】

- 苦しい時期だったんですね。その状況はどのように打開されたんですか?

2010年頃から従来のやり方ではうまくいかないなと感じて、会社の外に出て仲間とともに色々やり始めました。

最初は他の企業とのコラボレーションをして、新しい価値観、どういうサービスがこれからは求められるのかをみんなで考え始めました。

また、ちょうど起業家やデザイナーがたくさん出てきた時代だったので、そんな人たちとも協働していきました。仕事にも還元できていたし、この活動がどんどん楽しくなっていったんです。

- なんだか楽しそうですね!

でも一方で、会社では仕事でいろんな人に出会っているのに、いざ自分の住む武蔵小杉に帰ってくると寂しくなってしまって。

小杉で仕事をしているのに、小杉に知っている人が誰もいない。誰ともコラボレーションしていない虚無感が襲って来たんです。

【まちに飛び込む】

そこで、まちの人と知り合うきっかけを探しはじめました。ちょうどタワーマンションも建ちはじめた時代で、エリアマネジメントが動き出していた時期でした。

エリアマネジメント: 特定のエリアを単位に、民間が主体となって、まちづくりや地域経営を積極的に行おうという取組み

その一つの活動に読書会があって、本を読まなくても持ち込んで語り合うだけでいいというゆるさに惹かれて参加してみて、まちとの接点が少しずつ出来はじめました。

僕が活動している、こすぎの大学の仲間もここで出会ったんです。

- そこから今の活動がはじまったんですね!

川崎の大人紹介#2 の前編は以上になります。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

後編では「こすぎの大学」を始めたきっかけ、活動のヒントなどをご紹介します。

お楽しみに!!

後編も読む→ https://note.com/kawa_lab_/n/n9af6b463ff3e

取材メンバー

(聞き手・書き手)えびちゃん(写真)はがちゃん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?