ファンと甦り|荒木優太さんが選ぶ「絶版本」

本連載は2022年9月に書籍化されました。

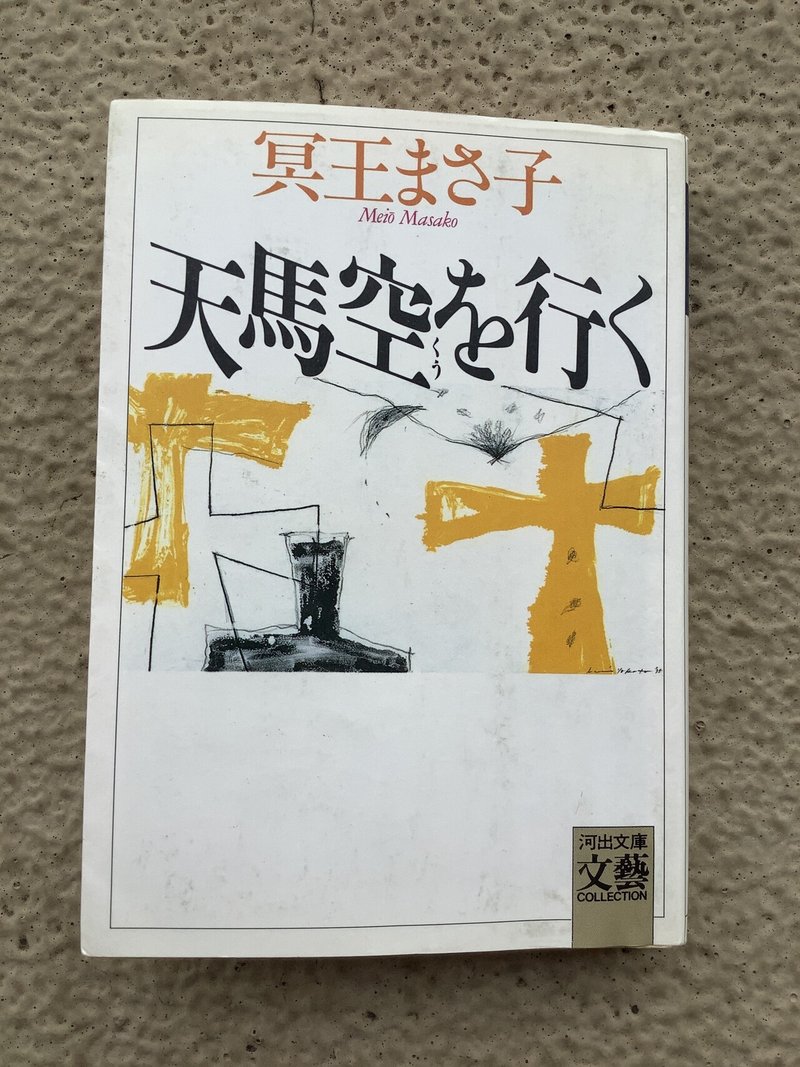

冥王まさ子『天馬空を行く』(河出文庫、1996年)

生きている作家に興味がない。存命中の小説家が書いたものを決して読まないわけではない。だから厳密にいいなおせば、ある小説を読むとき、その作家が生きていようが死んでいようがまるで関係ないかのようにしか読む方法を知らないのだと思う。作家なるものが目の前に現れても、それは文の羅列とは似ても似つかぬ、そこらへんにいるただの人間にすぎないし、彼が実際の著作者だろうが、はたまた盗作によって世を欺いた偽作者だったことが判明しようが、目の前にある文の組成が変わったりするわけではないのだから、一読者としては対岸の火事を眺めるような他人事としてうっちゃっておくほかない。特に誇りたい読み方でもないが、とはいえ、不便も感じないからそれで通してきた。

ただし、これは小説家に限った話で、こと批評家や評論家に関しては、文章と書き手の実像がよりストレートに結ばれている、結ぼうとしていることにはたと気づく。特に私にとって柄谷行人という批評家は特別で、単なる知的参照項という以上に、より属人的な立ち居振る舞いと文章とが地続きになってしまっている。柄谷の著作を開くとき、ページをめくる手を動かしているのは、正しいことを知りたいとする健全な知識欲ではない。この人が・いまここで・なにを書くのか、というある現場への期待感だ。だから、『日本近代文学の起源』の最初の版(講談社、1980年)で、「虫歯はほとんど遺伝的なものであって、歯をみがいてもむだ」という一文を見つけても、正しいとか間違っているとか判断する前に、まーた変な情報を差し込みやがってとケラケラ笑って愉しむのである。そのような姿勢を私はファンと呼んでいる。

そんな柄谷ファン必読の一書が冥王まさ子『天馬空を行く』(新潮社、1985年)である。冥王まさ子、本名、柄谷真佐子(旧姓は原)はご推察のとおり、柄谷行人の元妻であり、夫婦の共訳書だったエリック・ホッファー『現代という時代の気質』(晶文社、1972年)でその名を記憶している人も多いかもしれない。また、一時期の柄谷行人は占星術にはまっていささか怪しげな世界観を披露して憚らなかったわけだが、その手ほどきをしたのが冥王だともいわれている。そのへんてこな筆名は、自分の統治星(なるもの)が冥王星であったことにちなむ。晩年はルドルフ・シュタイナーに惹かれ、翻訳書も出版している。

本書は、1975年に柄谷行人がイェール大学の客員教授として招かれ、妻と息子二人とともに怒涛のアメリカ生活に突入したあと、日本に帰ってくるその前に決行されたヨーロッパ貧乏旅行を直接の材にしている。河出文庫版では、パリのジャンヌ・ダルク像の前で次男と一緒に写る著者の写真が冒頭に掲げられ、解説は柄谷行人が担当している。小説内では、妻の弓子と夫の龍夫が子供らに振り回されながらどたばたの騒動に巻き込まれていくが、旅立つ前に会う、作中では唯一の実名「ポール・ドマン教授」は、ジャック・デリダの盟友にしてアメリカで脱構築批評を確立させた文芸批評家のド・マンにほかならない。あとがきによれば、1978年秋にニューヘイヴンのレストランにて夫、ド・マン、デリダと席をともにし、実名使用の許しを得たそうだ。そこで撮った写真がド・マンの遺影にもなったという。

モデル小説をあたかも事実の記録のように読むことは小説読みとして恥ずべき堕落かもしれないが、それでも、ここまで周到にお膳立てされてモデル当人らのことを重ねないというのもなかなかに酷というものだ。ショルダーバッグに本ばっか詰め込んで「いけない?」と聞いてくる柄谷、もとい龍夫に萌える。免許証をとったばかりなんだからやめとけという制止を振り切った先のドライブであんのじょう事故を起こして子供に口止めする柄谷、もとい龍夫に萌える。子供が飲んでいた牛乳を奪って「うまいな、もっとないの」といって全部飲み干す柄谷、もとい龍夫に萌える。性具屋の前で下らない下ネタをいう柄谷、もとい龍夫に萌える。「黒猫のタンゴ」を歌いながら「ニャーオ、ニャーオ」いってる柄谷、もとい龍夫に萌える。所持金がなくなりはじめたので子供に物乞いの真似をさせる柄谷、もとい龍夫に萌える。抱腹絶倒、ゲラゲラ笑うしかない。

しかし、このような感想は冥王にとってひどく屈辱的なものかもしれない。というのも、作中において弓子は、喧嘩ばかりしている三人の子供(そう、子供は三人いる!)の世話を一挙に引き受け、甲斐甲斐しく働くにも拘らず、一足先に気鋭の批評家として世に認められた龍夫からは「おれが仕事できないのは国家的損失だぜ。お前らとはちがうよ」とデリカシーのない言葉をかけられ、ターナーの絵画を鑑賞していれば「論じればおれの勝ちだよ、お前にはそんな能力はないからな」などと嫌味なことを言われるのだ。私は断じて柄谷行人の添え物ではない!……という無言の叫びは、文藝賞を受けたデビュー作『ある女のグリンプス』からつづく通底音として本作にも響いている。エッセイ「受賞まで」(『文藝』、1982年12月)によれば、当時の『文藝』編集部には柄谷行人の知り合いが何人もおり、彼らに補足されたくなかった夫婦は「原由岐子」という偽名、実家の住所と電話番号を駆使することで、まっさらな新人として選考に臨もうとしたという。『天馬空を行く』はだいたい1984年頃から書き始めたそうだが、作中で一貫して流れるその陽気さにも拘らず、数年後に夫婦は破局をむかえた。遺されたエッセイ「現代日本女性のグリンプス」(矢口裕子訳、『水声通信』、2009年)ではかつての結婚相手を「極めて保守的な左翼」とすら呼んでいる。

もともと、冥王の名を知ったのは、講談社文芸文庫に入っていたデビュー作のタイトルが有島武郎『或る女』の連載時の原題を踏んだものだったからだ。どんな話なのかと思って手に取ってみれば、明示的に『或る女』的記号があしらわれているわけではない。ならば、なぜこんなタイトルを選んだのか。冥王に対する関心の第一はこれで、柄谷行人との縁故を知るのはもっとあとになってのことだった。そして、知ったことで冥王のテクストは以前よりもずっと臨場的で精彩の豊かなものとして浮かび上がってきた。少なくとも私にとっては。けれども、その再浮上のなかには自分自身が確かにもっている、いやな感じがついて離れない。それは鷗外の影を探すために森茉莉のエッセイを訪ねたり、高橋和巳の人となりを求めて高橋たか子を読むときに感じるような、ある種の後ろめたさに近い。

『天馬空を行く』は柄谷行人を知っていればいるほど無類に面白くなるタイプの読み物である。と同時に、その面白さに耽溺してはならない、という相反する命令も聞こえてくる奇妙な一冊だ。命令の主は、いうまでもなく冥王まさ子という一女性作家であるが、ここで突きつけられるのは、普段は歯牙にもかけない作家なるものの実像が、生身の批評家の身辺情報程度で満足できてしまうファンだからこそ却って鮮烈に甦ってくる逆説である。これは小説家を蔑ろにした呪いだろうか? 或いは、批評家の像に寄生してそのファンまで食い物にしてやろうとする逞しい情報戦略だろうか? いずれにせよ、このようなちぐはぐさのなかで笑うことを教えてくれる書物は世に少なく、なのに必要になるときは案外多いのだ。

冥王まさ子の略歴と各作品の読みどころに関しては、赤崎久美「「生き直す」ための小説」(『女性学年報』、1997年)がよくまとまっている。

(写真=筆者提供)

今回の選者:荒木優太(あらき・ゆうた)

1987年東京生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。明治大学大学院文学研究科日本文学専攻博士前期課程修了。2015年に「反偶然の共生空間―愛と正義のジョン・ロールズ」で第59回群像新人評論賞優秀作受賞。著書に『これからのエリック・ホッファーのために』『有島武郎』『転んでもいい主義のあゆみ』など多数。

連載「絶版本」について

あなたが、いまだからこそ語りたい「絶版本」はなんですか?この連載では、さまざまな書き手の方にそのような問いを投げかけ、その一冊にまつわる想いを綴ってもらいます。ここでいう「絶版本」は厳密な意味ではなく、「品切れ重版未定」も含んだ「新本市場で現在アクセスできない本」という広い意味をとっています。連載趣旨については、ぜひ初回の記事も参照ください。