上野千鶴子『女という快楽』

Gender関連の本はよく読みます。

脳科学から見た男女の違いや、生物学から見る雌雄の違いや性戦略、それから女性が語るFeminismについての本などを読んできました。

特に大きな影響を受けたのは、Beauvoir(ボーヴォワール)の『第二の性』です。(名著だと思うのですが絶版で手に入りづらいので、もしよければ右下のKindle化リクエストの送信だけでもお願いします)

この本が僕に与えたのは、男性の認識する世界とはまったく別の、別次元といってもいいくらいの女性的世界が存在するのだという認識です。

しかしその女性的世界は、男性的世界の付属物のような、客体的なものとして捉えられており、決して主体になることが許されていないのだということ。

上野千鶴子『女という快楽』の中では、自己幻想・共同幻想・対幻想という3つの世界観を対照させる話から入り、男女のバランスについても話を進めていきます。

僕が注目したのは、Ⅲー第9章以降の近代家族のなりたちについてです。

僕はこれまで、せいぜいポストモダン論と近代論に触れるだけで、前近代についての知見はまったくありませんでした。

しかし前近代においての男女それぞれの社会の構図は、近代とはかなり違ったものだったことを初めて知りました。

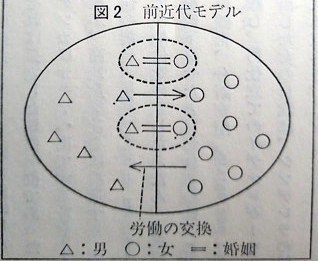

身分の差を除けば、前近代では性別によって従事すべき労働が分かれており、男性社会と女性社会が明確に分離していたという。

この2つの社会は対等に近いもので、男性には男性の仕事や生産の領域があり、女性には女性の仕事や生産の領域がある。

互いに足りないものを交換しあうため相補的で、女性的世界観と男性的世界観がまるで二大政党制のようにバランスを取っていたと。

その協力しつつ牽制しあう大きな2つの性別共同体の中で、

左側の男と、右側の女が、中心線を越えて個別の結びつきを持つのが「家」だったと。

(左右の区別は便宜上のもので政治思想を表す意図はありません)

……こう書くと「家」が「隔たりを越えて結びつくドラマチックな婚姻の絆」に見えますが、前近代においてはそれほど重要なものではなく、所属意識も薄かった。

つまり個々人が属するのはあくまで「男性社会」あるいは「女性社会」であり、「家」というのは子の生産のために必要な副次的なものでしかなかったのだと。

そのため現代の感覚からすると、当時の家族関係はとてもドライで、義務的なものだったのだと想像することができる。

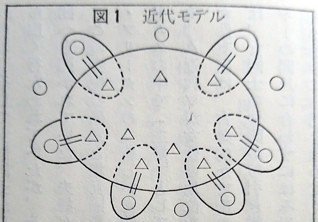

それが近代以降、左と右ではなく、「公と私」というかたちで、男女の役割が分けられるようになった。

「公」に属するのは、男性がつくりあげた企業集団であり、一般に社会と呼ばれているもの。

「私」に属するのは、家庭や子育てなど、家に属する事柄。

前近代までは男女が「左右」に分かれて、男性社会と女性社会が互いに労働や生産を行いつつ対等な関係を保ち、その中間で家庭が運営されていた。

近代では「公私」に分かれて、男性が労働や生産を行うことで「公」を担い、女性は家庭の領域である「私」に押しやられたという構図。

ここで決定的な非対称性となるのが、

男性は、男性同士で結びつき男性社会を形成できているのに対し、

女性は、前近代のような女性全体での連帯を持つことができず、それぞれ孤立化してしまったということ。

政党のたとえでいうなら、これにより二大政党制はなりたたなくなり、

女性は「男性社会」という公的権力を独占する政党に対して、せいぜい個人的な意見を申し上げる程度になってしまった。

(上野千鶴子『女という快楽』より)

おそらくインターネット技術によってまた状況は変わってくるのでしょうが、この本は1986年発行のものなので、そこまでは触れられていません。

しかし現代日本の「家族」に対する価値観が、前近代には違う様相を呈していたこと、

つまり「女性は家庭」という価値観がせいぜい150年程度の間につくられたものだったことは今まで考えもしなかったことでした。

ただ前近代的=二大政党制的な男女の性別分業が平等を実現していたように見えるのは、あくまで産業構造が変わる前の手仕事の時代だったからで、仕事の内容ががらりと変わった現代では状況が違います。

そのため今「前近代のような男女分業」を実現しようとする動きを起こしても、かえって男女差別を助長することになりかねない。それについては著者も忠言しています。

そのため単純に前近代のモデルを青写真にするのではなく、近代に成立した「公私=男性社会と家庭」モデルの必要性や弊害について比較検討したうえで、現代にあったバランスを模索することが必要だと感じています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?